“宁可安乐死也不出口给中国”,加拿大的30头白鲸怎么了?

这个月,加拿大渔业与海洋部长拒绝了一项出口申请——海洋公园Marineland试图将30头白鲸出售给中国的长隆海洋王国。出口许可申请被驳回后,Marineland回信威胁:如果得不到批准或财政援助,他们将被迫做出“毁灭性的安乐死决定”。

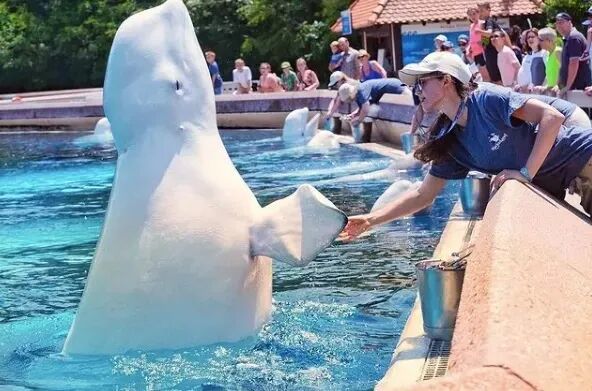

位于还拿大的海洋公园Marineland,目前已经不对外开放|Patrick Morrell / CBC

加拿大政府拒批的依据是2019年《终止圈养鲸豚法案》。他们在声明中表示,“批准这项申请,就意味着让这些动物继续被囚禁、继续被用于表演”,批准出口会背离“保护海洋哺乳动物免受剥削”的原则。

但随着此事在社交媒体上的迅速发酵,一些自媒体却将其讲述为加拿大政府对中国海洋馆的歧视。

这30头白鲸为什么会被出口?又为什么可能面临安乐死?它们是否还有出路?

加拿大广播公司通过无人机拍摄到了部分白鲸|Patrick Morrell / CBC

三十头白鲸遭遇了什么?

Marineland位于加拿大安大略省的尼亚加拉瀑布,从1961年开始运营,2018年园内有约4000只陆地和海洋动物。但在过去十几年里,Marineland面临着诸多的争议和批评。

2010年前后,纪录片《海豚湾》和《黑鲸》将海洋馆产业的鲸豚野捕和圈养问题推向全球公众,人们意识到海洋馆并不是“教育娱乐场所”,而是“动物监狱”。在加拿大,反对Marineland的呼声持续了十余年,前雇员和动保组织多次举报其动物福利问题,包括白鲸皮肤感染、药物滥用、池水含氧量偏低、长期单独圈养群居的动物;安大略省动物福利署曾多次入园调查并下达整改命令。随着公众信任度的急速下滑,Marineland的游客人数从2010年的约90万人跌至2019年不足40万,门票收入大幅缩水,多家企业赞助撤资。

2012年,100多人因为动物疾病与死亡而冲进Marineland里抗议|STEVE RUSSELL / News services

2019年6月,《终止圈养鲸豚法案》(Bill S-203)正式生效,禁止以娱乐为目的圈养、繁殖或交易鲸豚。法案设有“祖父条款”(Grandfather Clause),即新法不追溯生效前已存在的情况,允许当时已被圈养的个体继续被照料至自然死亡或能安全转移,但从此不再允许繁殖、表演或出口。

这部法律给Marineland判下了缓期死刑——Marineland虽不必立即关闭场馆,但不能繁殖新的“动物明星”,也不能通过进口补充展品数量,亦不能出口已有鲸豚“止损”。这一年,这家加拿大全国最大的鲸豚圈养场馆仍饲养着约50头白鲸、20头海豚和1头虎鲸,它们便从“吸金资产”变成了“维护负担”。

法案生效后的这六年,Marineland的经营状况是一场可以预见的崩塌:2020年,政府再次因动物福利问题介入;2021年,安大略省动物福利署要求其改善白鲸池水质与氧气含量;2022年,Marineland开始挂牌出售地块(估值3000万–5000万加元),并出售游乐设施以回笼资金。

资金链断裂的同时,圈养动物的死亡率也居高不下。据统计,2019至2025年间至少有19头白鲸和1头虎鲸死亡,另有海豚、海豹、海狮个体相继去世。2023年,Marineland圈养的最后一头虎鲸Kiska死亡。它曾被单独圈养了十几年(其他被圈养在一个池子里的同伴已经相继死亡),有严重的刻板行为,死前几个月还被观察到反复撞击池壁。(我们写过Kiska的故事:《被囚禁43年,最终死在小池子里,但她明明差一点就能回到大海》)

圈养和独居导致基斯卡出现行为问题,在2021年的一个视频里,基斯卡不停用头撞向围栏,似乎想要冲破这狭小的水池|Animal Justice / Twitter

2024年,Marineland宣布闭馆并挂牌出售。到2025年,园内剩下约30头白鲸,它们成了烫手山芋,巨额的饲料与照护成本让Marineland难以为继。Marineland想出的“止血方案”是将它们打包出售给长隆海洋王国,以回笼部分资金、减轻负担。

10月,出口许可申请被拒,海洋馆产业的三条主线——公众意识提高、立法跟上、商业模式坍塌——在此交汇。

叙事之争和事实核查

加拿大政府的拒批,和Marineland对白鲸安乐死的威胁,让这场商业逻辑的“止损”变成了一场以鲸豚生命为要挟的舆论风暴。但在不同语境中,这一事件被迅速重构——部分自媒体将Marineland的威胁信误译为“政府决定安乐死白鲸”,把一场动物福利与法律执行的事件包装成“加拿大歧视中国”、“白鲸被政治牺牲”的跨国冲突。

这里有两个关键事实需要厘清:

一,“安乐死威胁”是来自Marineland的施压政策,加拿大政府从未提出或批准安乐死。Marineland在给渔业部长的信件中称,若无财政援助或出口获批,“将被迫做出毁灭性的安乐死决定”。

二,拒批与出口目的地无关。《终止圈养鲸豚法案》禁止加拿大任何以娱乐为目的的鲸豚进出口。不管出口目的地是哪个国家,只要鲸豚最终用于表演,都会被拒批。法律针对的是“娱乐性圈养”这个行为,不是某个国家。

白鲸不是政治的牺牲品,而是海洋馆产业的牺牲品|Patrick Morrell / CBC

错误信息之所以广泛传播,与传播机制密切相关。算法偏好对立性内容,煽动性标题远比“动物福利法律执行”更容易被转发,一些自媒体利用民族主义情绪制造流量,把“拒批出口许可”歪曲成“白鲸被政治牺牲”。将伦理议题转化为对抗情绪,这种传播方式固然能吸引眼球,却削弱了公众对动物福利、法律与科学事实的获取,更不利于中国在国际舆论中展现理性与负责任的形象。

当动物伦理议题被包装为地缘政治对抗时,在流量之中真正被忽视的,是那些无法逃离圈养的白鲸。

责任根源:谁把白鲸逼到了这一步?

Marineland并不是法律的受害者,相反的,它们正是白鲸困境的始作俑者。

《终止圈养鲸豚法案》通过后,加拿大并未立即关闭现有海洋馆。根据“祖父条款”,当时已被圈养的鲸豚个体允许被继续照料,这是为了减少动物在政策转折期内遭受额外风险,让它们在相对稳定的环境中善终。在这个转型的窗口期,Marineland必须照顾这些生命——毕竟这些生命本不该存在于水泥池中,它们会成为数量庞大的“展品”,本身就是过去数十年野捕和人工繁殖的后果。

然而,Marineland却选择继续从它们身上赚钱,仍旧依赖鲸豚表演维持收益,拒绝转型。

2023年,园区内的一头白鲸|Chris Young/The Canadian Press

“祖父条款”是海洋馆的善后义务,而非最后捞一笔的机会,这在其他国家亦有先例。英国在1991年关闭了全部海豚馆,最后几头海豚被送往庇护区或在圈养中自然死亡。法国在2021年施行《动物福利法》,要求场馆改善圈养个体的生活条件并逐步停止表演。美国加州在2016年后禁止虎鲸繁殖,SeaWorld虽继续运营,但转向教育与科研展示。

同在加拿大,在同一法律框架下,另一家鲸豚圈养场馆——温哥华水族馆,也走向了和Marineland截然不同的结局。

温哥华水族馆在感受到公众态度转变后,采取了主动转型的策略。2017年,其运营方创建了Ocean Wise Conservation Association,一个独立的全球性海洋保育组织,专注于海洋保护与恢复工作。2018年1月,温哥华水族馆宣布终止鲸豚圈养项目,并逐步完成了从娱乐场馆到科研机构的转身。2021年,Ocean Wise将温哥华水族馆的所有权转移给一家美国公司,Ocean Wise继续作为独立的慈善非营利组织运营,后者则承诺每年捐赠总利润的1%支持Ocean Wise的保育和教育项目。转型后的温哥华水族馆获得了政府资助、企业捐赠与研究合作资金。

2024年温哥华水族馆海洋哺乳动物救助协会救助的一只海獭孤儿|JASON PAYNE / PNG

Marineland的选择恰恰相反。它继续依赖鲸豚表演和游乐设施维持游客流量,没有建立任何科研或教育合作体系。自2012年起连续遭到动物福利方面的指控后,主要赞助商先后撤资,门票成了唯一的现金流来源。但在《终止圈养鲸豚法案》实施后,游客量锐减,这条现金流被彻底切断。

两家机构的差异不只是策略,还有结构——温哥华水族馆体量小、成本低、转型早,拥有多元化收入来源;Marineland则在早期急剧扩张,重资产、单收入、缺乏外部支持。在公共关系上,温哥华水族馆转型后被纳入科研与生态教育网络,获得公众认可;Marineland则失去社会信任,既得不到政府财政支持,也没有企业愿意为其背书。法国和美国的部分场馆能维持运营,是因为有政府补贴或学术合作经费;Marineland是私人公司,一旦亏损就没有任何缓冲空间。

当经营模式失效、资金链断裂、公众信任耗尽,出口和威胁成了Marineland最后的商业工具。

现在的状况不是《终止圈养鲸豚法案》针对Marineland所制造的困境,而是Marineland多年来拒绝调整结构,忽视公众价值观转向,继续把鲸豚当作盈利工具,把伦理视为可拖延的成本。它的崩溃不是偶然,而是一个旧产业在失去社会容忍后的必然。

去往何处:白鲸与产业的下一步

截至目前,Marineland仍圈养了约30头白鲸。出口申请被拒后,这些白鲸暂时留在Marineland园区内,由园方暂时负责日常照护与维护。加拿大政府则继续履行监管职责,并与地方政府保持沟通,讨论长期安置的可行方向。

理论上,这些白鲸有三条出路:转移到其他圈养场馆、野化放归、送往庇护所。但实际上,每一条路径都面临着实质性障碍。

为何转往其他圈养场馆是不可被接受的?

表面看来,将白鲸转移到“条件更好”的海洋馆看似可行,但这在动物福利、法律和伦理三个层面都行不通。

动物福利层面上,白鲸在自然环境中每天移动数十公里、潜至数百米深,任何圈养池都无法提供足够的空间满足其生理和行为需求。一次性转运30头白鲸,对于这批白鲸和接收场馆的现有白鲸来说,都意味着本就狭小不堪的空间和资源将被急剧压缩。长期圈养已导致它们出现刻板行为、免疫功能下降等问题,长途运输和适应新环境会进一步加重健康风险。

Kiska在Marineland的小池子,远远无法满足她的活动需求|DolphinProject.com

法律层面上,《终止圈养鲸豚法案》明确禁止以娱乐为目的的繁殖、交易和展示,任何涉及商业化表演的转移都将构成违法。

伦理层面上,这些白鲸长期被作为展品展示盈利,只要继续以门票收益为核心、将它们用于商业目的,无论冠以“救助”、“研究”或“教育”之名,都违背了《终止圈养鲸豚法案》的伦理初衷,即人类不再以娱乐为由控制鲸豚的生命。

为何难以野化放归?

圈养繁殖的鲸豚几乎无法被放归。当父母本身被野捕和长期圈养时,鲸豚的生存能力和文化传承是无法由人类代替传授的。

以最基本的捕食能力为例:长期圈养的鲸豚只接触过冰冻死鱼,对活体猎物毫无认知。不同地区的鲸豚种群有特定的捕食技巧以适应当地环境和猎物类型,这些技能无法通过人工培训获得。在社群结构上,作为群居动物,鲸豚需要回到原生地、找到族群并被接纳才有存活的可能。但长期圈养或圈养出生的个体,不仅缺乏与野外族群沟通的能力,更难以独自熬过寻找和融入族群的过程。

加拿大哈德逊湾的一群白鲸|Ansgar Walk / Wikimedia Commons

它们的生理机能也因长期禁锢而退化,被迫蜷缩在圈养池里,肌肉和骨骼缺乏锻炼,大脑和回声定位系统也缺乏使用场景和刺激。经年累月的应激和刻板行为引发的健康问题,也使得大量鲸豚长期被施以药物。另外,部分鲸豚个体还是人工繁殖的杂交后代,放归会污染野生种群的基因库。

所以,野放放归几乎是不可能的。

庇护所的现实和局限

理论上,海洋哺乳动物庇护区被视为终止圈养剥削的理想方案。不同于传统海洋馆,庇护所通常建在半开放海湾中用保护网栏围出的自然水域,不设表演项目,由专业团队提供长期照护。

世界上首个白鲸庇护所——冰岛的Sea Life Trust Beluga Whale Sanctuary,2019年接收了两头来自上海长风海洋馆的白鲸。这是“商业圈养到退休庇护”的首次尝试,但实际操作中也暴露了不少困难。冰岛沿海气候条件严苛、海湾波浪和水温变化大,两头白鲸多次因安全和健康考虑被转回室内照护池,在海域停留的时间远少于预期。此外,庇护所的运营成本极高。官方数据显示,维持两头白鲸的月度开支高达3.7万英镑,包括食物、兽医和设施维护。

白鲸Little White(小白)和Little Grey(小灰)生活在白鲸庇护所,这是一处被保护网围起来的自然水域|belugasanctuary.sealifetrust.org

但这些困难并非庇护理念的失败,而是显示了海洋馆产业在过去数十年的野捕、繁殖与展示所造成的后果有多难修复。庇护所是在为旧模式收尾,正是因为产业制造了数以百计无法放归的个体,现在全社会才需要以巨额成本去修复。

加拿大新斯科舍省的Whale Sanctuary Project吸取了冰岛经验,在选址、基础设施与资金机制上更为谨慎,但项目最快2026年才能完工。庇护所理论上是理想的解决方案,但在现实中,这是一项需要科学、资金与治理长期支持的生态和伦理工程。

Whale Sanctuary Project效果图|whalesanctuaryproject.org

当安乐成为最后的选项

我们还必须正视另一个极端的可能:如果经过独立、全面的动物福利评估,确认圈养造成的痛苦无法缓解,且所有庇护或转移方案均不可行,那么以无痛方式结束痛苦,可能是所有糟糕选项中对动物个体最不残忍的选择。

国际动物福利标准(WOAH, 2021;CVA, 2024)承认“安乐死作为最后选项”的原则。这是为了终止无法逆转的痛苦,但这种决定必须建立在科学评估和伦理监督的基础上,确保过程透明、独立、无商业动机。

伦理和动物福利考虑下的安乐死与Marineland的威胁有本质区别。前者是基于动物生命质量的艰难抉择,后者是企业用生命作为筹码施压政府和公众。这种区别必须被清晰界定和严格监督,防止企业将责任转嫁给社会。

Marineland的崩塌与全球产业的警示

Marineland的白鲸事件,不只是一个园区的终结,而是一场系统性的警示。它向人们揭示了两个必须面对的问题:

当越来越多人抵制鲸豚表演和圈养,海洋馆的转型是必然的|learnaboutwhales.com

一方面,Marineland的案例已经说明,鲸豚圈养产业没有未来。当公众态度和法律标准发生变化时,依赖圈养和表演的模式必然走向崩溃。鲸豚圈养场馆需要及早停止繁殖、停止引进野捕个体、停止从其他国家接收圈养鲸豚——这不仅是伦理上的考量,更是商业现实,提前转型的成本远低于被动崩溃的代价。

另一方面,庇护所不应被视为圈养鲸豚的终点,它只是为旧体系善后的过渡方案。它存在的意义,在于让过去几十年被野捕和圈养繁殖的鲸豚,能在痛苦较少的接近自然的环境中度过余生。但庇护所真正的目标是“最终不再被需要”——只有当没有新的鲸豚被捕捉、被繁殖、被交易,只有当最后一代圈养个体都自然死亡,庇护所的使命才算完成。

加拿大政府拒绝出口申请,依据的是《终止圈养鲸豚法案》确立的原则:不再允许以娱乐为目的剥削鲸豚。这不仅是政策立场,更是价值选择:当产业利益与动物福利和公众意识相冲突时,可以通过立法和执法,终止一个已经失去伦理正当性的产业。

加拿大魁北克省塔杜萨克附近的白鲸,大海才是它们真正的家|Luca Galuzzi / Wikimedia Commons

而Marineland事件也提醒我们:娱乐与教育,是否还应以动物的痛苦为代价?

这对我国现有的鲸豚圈养产业是一个现实警示——行业应及早认清趋势,主动规划转型;主管部门需建立庇护与监管机制,为现存个体提供过渡方案;公众则可通过消费选择与社会监督,推动伦理与法律的更新。

一个社会的文明程度,取决于我们如何对待那些无法为自己发声的生命。