风声|当普通人缅怀杨振宁,究竟怀念的是什么?

作者丨刘正

Simon Kucher 战略咨询顾问

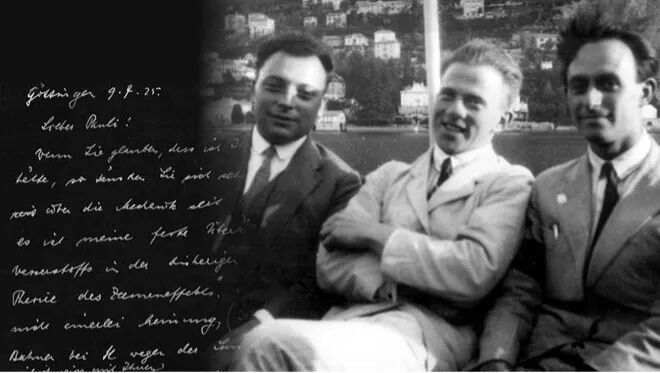

1925年7月9日,在经过反复的思考后,维尔纳·海森堡决定给沃尔夫冈·泡利之前的批判发去一封回信:“……我真诚地相信,在经典几何中,任何用圆形或椭圆轨道来解释里德伯公式的做法都毫无物理意义,而我所有可怜的努力都是为了消灭轨道的概念——毕竟,它们无法被观测到——并用更合适的概念取而代之。因此,我冒昧地将我的手稿寄给您……”自这一天起,量子力学的幽灵被放出了魔盒,人类对这个世界的理解自此永远被改变了。

维尔纳·海森堡致沃尔夫冈·泡利的信(左);沃尔夫冈·泡利、维尔纳·海森堡和恩里科·费米(右)

而在量子力学诞生100年又100天后,2025年10月18日,物理学英雄时代最后的大师杨振宁驾鹤西去,魂归物理学众神的英灵殿,化作众人仰望的一颗星辰。

以绝大多数人的智识能力,很少有人能真正理解杨振宁的研究成果,杨老那些优雅的理论推演,也和现实世界的平凡生活相距甚远。所以,当我们这些凡夫俗子缅怀杨振宁先生逝世时,我们为何而景仰?又怀念的是什么?

天才之为使命

最浅显的原因,可能是中国人一直都有崇拜天才的偏好。

杨振宁13岁上高中,16岁考入西南联合大学,成为最年轻的物理系学生;先后师从吴大猷和王竹溪两位大师,以物理满分、微积分99分成为年级成绩第一,旋即摘得庚子赔款留美考试中唯一的物理学名额,前往芝加哥大学攻读博士。

毋庸置疑,他被公认为是同代人中最耀眼的天才。

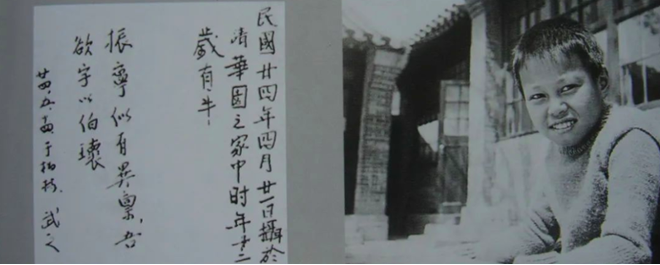

杨振宁13岁照片,其父杨武之题字“振宁似有异禀”。 图源:清华大学官方微信公众号

诚然,作为清华教授杨武之的长子,“学二代”杨振宁自小在清华园长大,有着那个时代其他孩子难以奢望的学习环境。而杨振宁自己也很早就清楚自己的天分:13岁时,在看完科普书《神秘的宇宙》后,杨振宁对父母说:“将来有一天我要拿诺贝尔奖!”此言让杨武之颇感惊诧。此后追随其父的足迹前往芝大求学,更是成为杨武之为之骄傲的一段佳话。

但很快,杨振宁的博士生涯就遭遇了艰难的起步。和另一位“实验室终结者”泡利一样,杨振宁实在是实验苦手,在费米的实验室里无论做什么课题都不顺,甚至炸伤了学姐寒春。但幸运的是,费米在杨振宁的低谷期为他指了一条改变一生的路:“如果你在实验物理中遇到了太多的阻碍,也许,纯粹的理论研究才是你最擅长的。”

费米介绍了“氢弹之父”泰勒来指导杨振宁的博士论文。和严谨实际的费米不同,泰勒以其敏锐的直觉和“乱中取胜”的研究风格,点亮了杨振宁的智识之火。多年后,杨振宁将其称为“渗透式学习法”:无论听得懂听不懂,先要去听;无论说得对还是不对,先把想法整理出来,让自己和别人反复批判。暂时不理解的现象和原理,在别的地方多看看其他观点,迁移过来就能触类旁通。

暂时不成功的想法和企图,不一定是没有道理的,不要轻易放弃。可以先暂时放下,过一段时间有了新的发现,再融会贯通自可求解。与在西南联大时接受的“严格推演”的训练相比,这一方法给杨振宁带来全新的体验。

基于现象(phenomenon-based),假设驱动(hypothesis driven),启发式思考(heuristic thinking)的这三板斧,在宇称不守恒的发现中体现得淋漓尽致。彼时核物理界正为“θ-τ之谜”困惑不已:两种粒子拥有完全相同的质量、电荷和相同的寿命,只是θ介子衰变为两个π介子,而τ介子衰变为三个π介子,世上竟有如此巧合?

这一现象貌似离奇,但倘若θ和τ介子实质上是同一种粒子经历的两种不同的衰变过程,则一切都显得顺理成章,只是这里有个致命的漏洞:两种过程衰变产物的奇偶性宇称恰好相反。

按照从诺特定律得到的经典推论,每一种对称都对应一种物理量的守恒,同一个粒子的衰变过程中理应保持宇称守恒不变,而不可能出现宇称的变化。除非——一个所有人都不曾设想的可能性在杨振宁和李政道的讨论中浮出水面——宇称守恒并非绝对。两人立刻对这一惊世骇俗的假设进行推敲和证伪:但在翻阅了所有既往文献后,他们发现宇称守恒此前仅在电磁作用中进行过实验研究,而从未在微观粒子的弱相互作用中进行过验证,只是所有人都将其视为默认的理论前提!

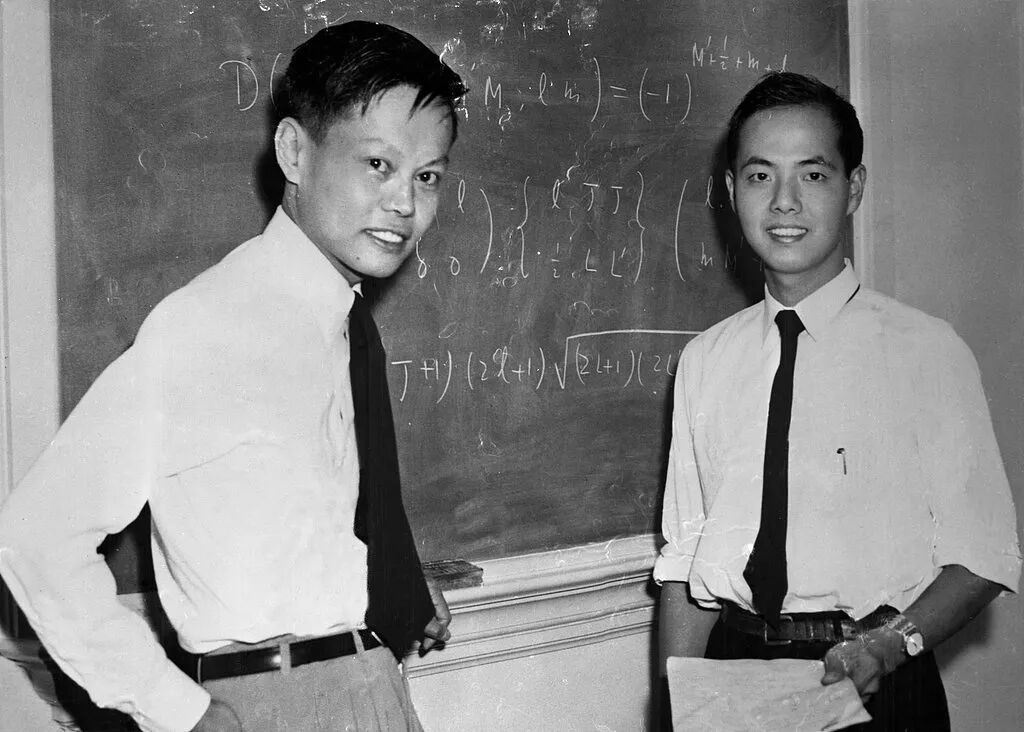

杨振宁和李政道把他们的分析写成了一篇仅仅5页的论文——《弱相互作用中的宇称质疑》。在论文的结尾,他们提出了用极化核衰变对宇称守恒进行验证。吴健雄女士首先响应完成了这一试验,整个物理学界被其结果震惊了!而更令西方学术界震惊的是,这一深刻的发现来自两个三十岁上下的中国年轻人!

13个月后,杨振宁实现了自己13岁时立下的宏愿,与李政道一同获得1957年诺贝尔物理学奖。

粒子世界的架构师

仅仅作为最快获得诺贝尔奖的物理学家,并不是杨振宁成为当代量子物理第一人的真正原因。

杨振宁一生最重要的工作是为现代量子物理建立了严格的数学框架——杨-米尔斯理论:1954年,杨振宁与罗伯特·米尔斯发表了《同位旋守恒和同位旋规范不变性》和《同位旋守恒和一个推广的规范不变性》。在这两篇文章里,杨振宁用全新的数学工具——非阿贝尔群群论——把局域规范对称从电磁学延伸到了基本粒子物理,从数学上推导出“对称决定相互作用”这一对物理学极为深刻的断言。

在当年,真正理解这两篇文章内容的物理学家屈指可数,因为这是一封写给未来的信, 其真正的收件人,是未来五十年里数代的物理学家。我们无需了解杨-米尔斯理论中艰深的数学证明和深刻的物理本质,只需要知道杨-米尔斯理论之于量子物理,犹如微积分之于牛顿力学。它如同一个强大的母方程,通过选择不同的“对称群”,便能生成描述不同力的具体公式。

而当我们用这一数学工具重新审视纷繁复杂的各种量子物理现象,一切都变得清晰明了。物理学界不再跟在试验结果后面被动地进行解释,而是甚至可以计算出试验的结果,预言尚未被发现的基本粒子。

在接下来的数十年间,从其衍生而来的各种物理学架构和研究,诞生了一系列的诺贝尔奖级别的成果:

1979年,诺贝尔物理学奖授予谢尔登·格拉肖、阿卜杜斯·萨拉姆和史蒂文·温伯格,以表彰他们将弱力与电磁力统一在基于杨-米尔斯理论的数学框架之内;

1999年,诺贝尔物理学奖授予杰拉德·特·胡夫特和马丁努斯·韦尔特曼,以表彰他们解决了对杨-米尔斯理论进行“重整化”的关键数学难题,使其可被用于精确计算,从而诞生了描述强相互作用的可靠理论(即量子色动力学,QCD);

2004年,诺贝尔物理学奖授予大卫·格罗斯、弗兰克·维尔切克和戴维·波利策,他们在基于杨-米尔斯规范群的框架下发现了强相互作用中的“渐近自由”现象,进一步证明了杨-米尔斯理论框架的正确性;

2013年,诺贝尔物理学奖授予弗朗索瓦·恩格勒和彼得·希格斯,而这次则是为了表彰他们填补了杨-米尔斯理论里玻色子无质量的“漏洞”,通过对称性破缺的希格斯机制阐述了质量的起源。

可以说,杨振宁是规范场论这一现代微观物理的标准模型的总架构师。在规范场论下每一次预言被证实,每一个新的诺贝尔奖成果,都为杨振宁的桂冠添上了一片新叶。直到今日,在庞大复杂的现代物理学引擎的理论中心,最初的创世区块上,依旧刻着杨振宁对对称性的优雅阐释。

叶落归华庭

在杨振宁一生中,最让他难以释怀的永远是1961年加入美籍的决定,因为杨武之直到去世都没有在这件事上原谅他。在当时的大环境下,杨的决定也情有可原。美国政府下达了禁止中国留学博士毕业后回国的禁令,无法再容忍第二个钱学森和邓稼先回到红色中国,尤其对杨这样的标杆性人物更是严加监视。在那个公开种族歧视的年代,如果不更换国籍,作为华人的生存状态始终具有极大的不确定性。

杨振宁曾回忆道:“1960年代初的一个晚上,我从纽约市搭火车经派索格到布鲁克海文。夜很深很沉。摇摇晃晃的车厢几乎是空的。我后面坐着一位老人,我跟他聊起来。他约莫是1890年生在浙江,在美国住了50年了,替人洗衣服、洗碗,不一定。他没结过婚,一向孤零零住一间房间。他脸上总是挂着笑容;难道他心中真的毫无怨气?我不明白。我看着他蹒跚穿过车厢里灯光暗淡的通道在湾滨站下车,年老背驼,有点颤巍巍的,我心中悲愤交集。”

在内心深处,杨振宁始终在思考个人前途和国家命运之间的联系。1971年,当中美乒乓外交破冰之后,杨振宁是第一个申请回国探亲的“FBI被管制名单”中的科学家,自此成为中美学术交流的重要桥梁。和李政道一样,杨振宁利用自己在美国学术圈的影响力,亲自募资设立了“对华教育交流委员会”,帮助了一大批中国学者前往美国学习。他还先后帮助中山大学、南开大学等国内高校设立理论物理等基础科学研究机构,组织成立全美华人科学家协会并担任会长。

直到2003年,在离开祖国一个甲子后,杨振宁又回到了梦开始的地方,那个13岁少年沉浸在书海的清华园。时常有人会质疑杨的回国是否太晚,但我们看到的是杨振宁把自己的百万年薪全部捐出,再募捐1500万美元创办清华大学高等研究院。我们看到的,是在杨振宁的号召下,一大批华人英才如“姚班”的创立者姚期智纷纷回到中国,而我们最终看到的,是杨振宁恢复了中国国籍,以中国人的身份,花开映四海,叶落归华庭。

凭借其对科学发展脉络的深刻洞察,杨振宁还多次对中国重点发展的科技领域提出战略性建议。作为鲜有表态的泰山北斗,他非常不讲政治地站出来否掉千亿费用超级对撞机的建设——多少方面的各种利益因此遭到阻碍,又有多少研究团队未来的预算着落,都因这一个决定而被改善。在如今学科越分越细、学阀圈地自萌的趋势下,杨老这样的战略科学家更显其可贵。

回到最初的问题,我们为何而景仰杨振宁?又怀念的是什么?

我们景仰的并非只是一次诺贝尔奖的成就,而是杨振宁让世界看到,中国人同样可以站在人类智慧的顶峰,成为当代物理学第一人。而我们怀念的,是那个单枪匹马为天地立心、为宇宙立法的英雄年代,怀念他和其他物理学先贤所带来的智慧的光芒,在他们全部离去后,这片星空显得如此地寂寥与荒芜。

从攀登科学巅峰的壮怀激烈,到落叶归根的澄明圆满,杨振宁先生晚年写下的诗行《九十抒怀》,是对自己一生最温柔的注脚。

On Reaching Age Ninety

九十抒怀

Mine has been

我的一生是

A promising life, fully fulfilled,

沐光而行的一生,如斯如愿;

A dedicated life, with purpose and principle,

理想奉献的一生,不屈不折;

A happy life, with no remorse or resentment,

幸福圆满的一生,无怨无悔。

And a long life……

福寿绵长……

Traversed in deep gratitude.

深深地感恩。

本文系凤凰网评论部特约原创稿件,仅代表作者立场。

编辑|Berlin