资深媒体人眼中的杨振宁:他是谦和的绅士,任何时候都不拒绝采访,且认真回答

极目新闻记者 詹钘

享誉世界的物理学家、诺贝尔物理学奖获得者,中国科学院院士、清华大学教授、清华大学高等研究院名誉院长杨振宁先生,因病于2025年10月18日在北京逝世,享年103岁。10月19日,此前曾经采访过杨振宁的资深媒体人杜昌华向极目新闻记者回忆,在他的印象中,杨振宁传统文化气息厚重,且儒雅友善,任何时候都不拒绝记者采访,且认真回答提问。

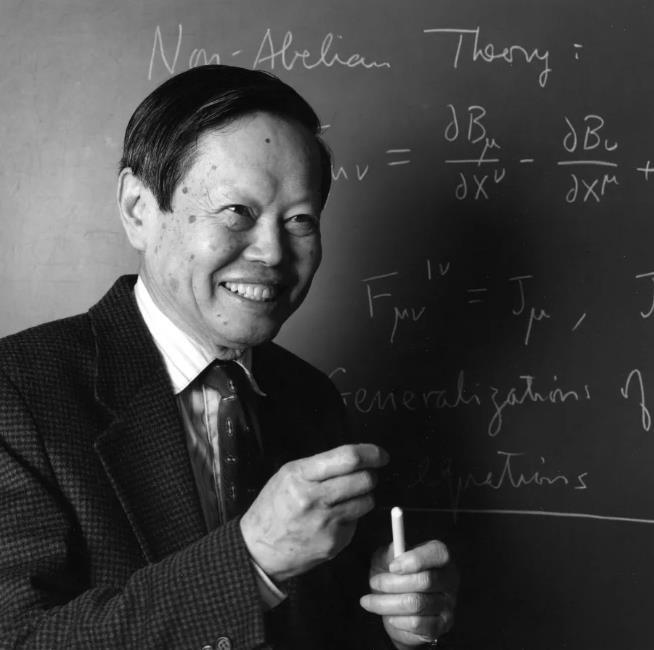

杨振宁(图片来源于网络)

杜昌华是中央广播电视总台高级记者(现退休),1989年到2000年,他在中央人民广播电台对台湾广播部担任记者。

杜昌华回忆,跟杨振宁近距离接触,缘于1992年5月在北京召开的中国当代物理学家联谊会。当时,杨振宁和李政道在西南联大的恩师吴大猷从台湾回大陆。吴大猷是中国著名物理学家、教育家,被誉为中国物理学之父。当时,吴大猷任台湾中央研究院院长。那场联谊会活动有数百位中国物理学家参加,杨振宁也在其中。

当年,从5月中旬到6月中旬的20多天时间里,杜昌华全程跟踪采访这场联谊会活动,其间多次采访杨振宁。

“与李政道富有激情、表情丰富的特点不一样,我对杨振宁印象最深的就是他是极其谦和有教养的绅士,一望而知,是一位受传统文化浸染的儒士。”杜昌华回忆,杨正宁儒雅且友善,个性温和。跟他相处的二十多天时间里,杨振宁对所有人都很谦恭,与其他人交流,看不出一点隔阂,且家学的积淀非常深厚。

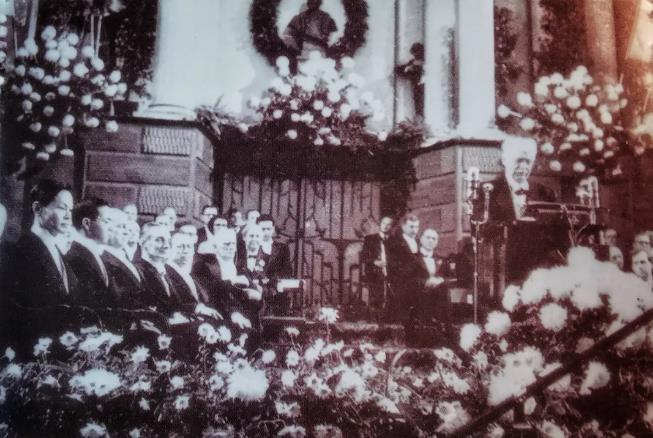

杨振宁(左一)、李政道与吴大猷(图片来源于网络)

杜昌华称,那一年他自己不到30岁,作为一名非科学口的年轻记者,对学术特别是物理学等方面知识并不熟悉。活动期间询问的问题也只能是一些学术外围问题,围绕两岸的科技学术交流等领域展开。

然而,对于他的采访,杨振宁几乎任何时候都没有拒绝,这让他喜出望外。杨振宁接受采访时还有一个特点,会侧着耳朵认真倾听记者的每一句提问,然后非常认真地对着话筒回答。“他对记者的提问从来不会做否定性的回答,即使有些记者的问题比较外行,他也会肯定你的说法。这种无缝衔接地回答你的问题,给人感觉特别温暖。”

杜昌华称,那个时候作为年轻记者,原本会觉得这些科学家会高高在上,但在杨振宁这种采访对象面前,感觉一点压力都没有。

1957年诺贝尔奖颁奖现场(图片来源于网络)

这次活动中,杜昌华还聆听了杨振宁在北京大学的演讲:“这场演讲精彩极了,温厚长者,娓娓道来,物理学、哲学和传统诗文名句,像涓涓细流自然安静地流出,全场人都在倾听,很少有人鼓掌——因为大家的注意力全都在跟随溪流前进,没有分心的机会。”

这20多天,跟李政道一样,杨振宁几乎每天都陪在恩师吴大猷身边,既当学生,又当子女。杜昌华说,时间过去数十年,当时的很多细节他都已经忘了,但这温馨画面始终刻在了他的脑子里。

10月18日,得知杨振宁去世的消息,杜昌华发微信朋友圈怀念:“采访杨振宁多次……给人最深刻的印象是儒雅,一望就腹有诗书,家学传承写在脸上。”