唐驳虎:多数据综合对比,台风“桦加沙”究竟强在哪里?

核心提要

1. “桦加沙”是一场典型的秋季超强台风,它的迅猛增强是多种有利条件叠加的结果,包括所经区域的海温、气流、垂直风切变等等。

2. “桦加沙将带来人类史上最大规模台风灾害”等耸人听闻的言论极不科学,纯属夸大。“桦加沙”虽在南海仍属超强台风范畴,但与有现代气象记录以来,登陆中国的最强台风“威马逊”相比,仍有显著差距。

3. 对比近年强台,“桦加沙”的致灾程度预计可能低于“天鸽”,堪比“山竹”。作为今年以来影响中国特别是珠三角地区的最强台风,强度和致灾潜力依然巨大,必须高度重视。愿所有身处影响区域的人们平安顺遂,也致敬每一位坚守在防台一线的工作人员。

作者丨唐驳虎

2025年第18号台风“桦加沙”(Ragasa),其名称由菲律宾提供,在他加禄语中意为“快速移动”,恰如其名,自生成以来便展现出惊人的增强速度。

9月18日20时,它在菲律宾马尼拉偏东约1320公里的西北太平洋洋面上正式被认定为热带风暴级。仅仅两天后,即9月20日早晨,其强度已跃升至台风级,中心附近最大风力达到12级(33米/秒)。

到了9月21日08时,中央气象台将其正式升级为超强台风级,中心最大风力飙升至17级(60米/秒),成为当年西北太平洋无可争议的“风王”。

“桦加沙”强势登场:一场典型的秋季超强台风

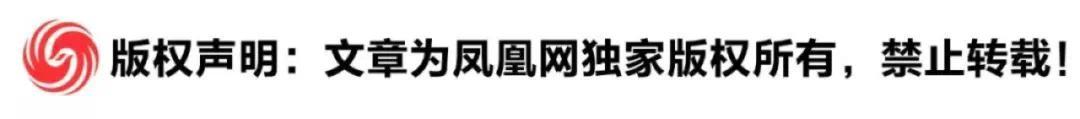

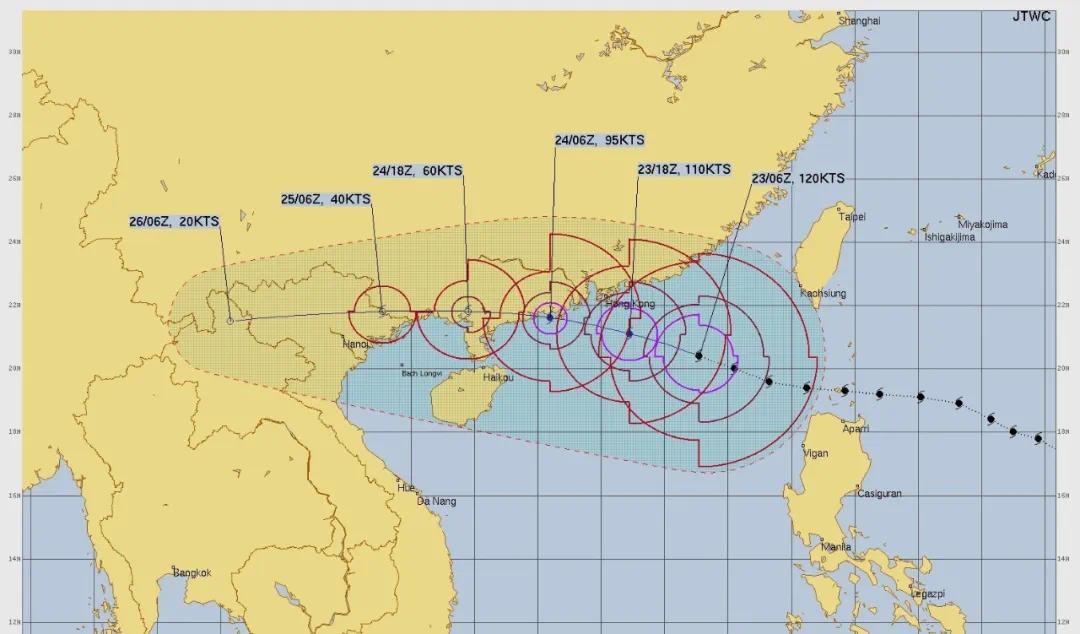

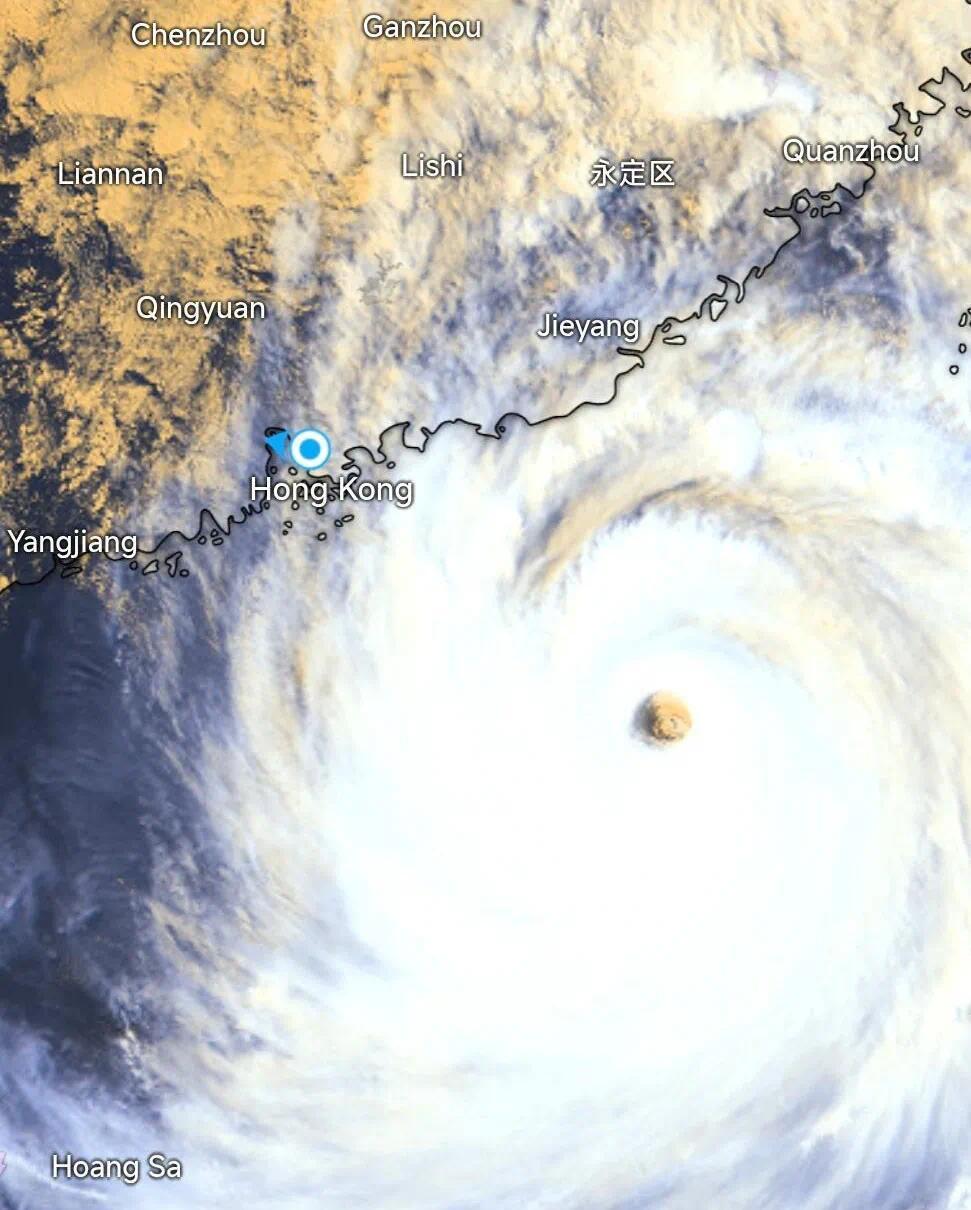

截至9月23日15时,“桦加沙”中心位于广东省阳江市东偏南方向约550公里的南海北部海面上,继续维持17级(58米/秒)的超强台风级强度,中心最低气压为920百帕(hPa,与MBAR等同)。

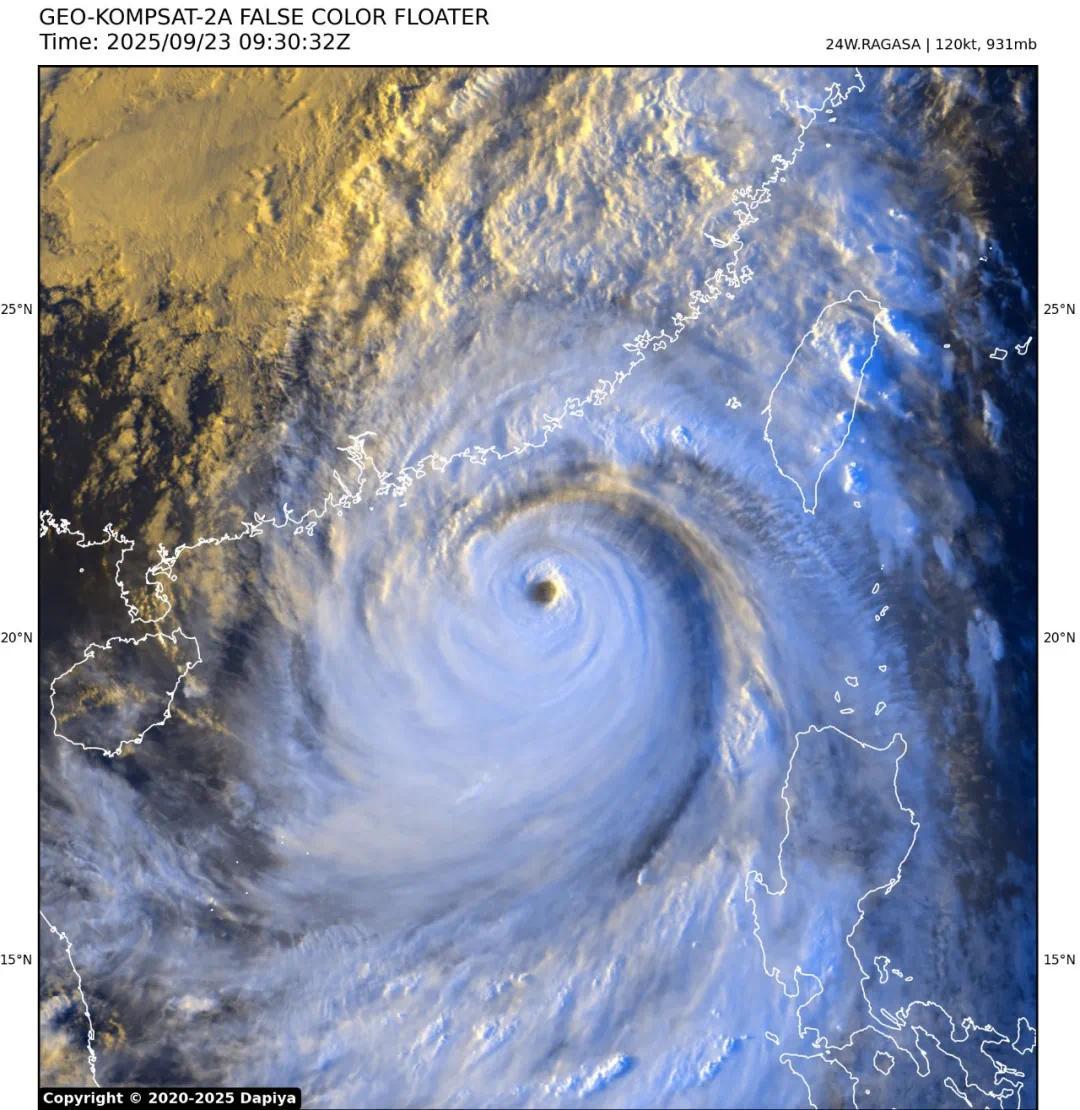

根据最新预报路径,“桦加沙”将以每小时20至25公里的速度向西偏北方向移动,预计将于9月24日中午到晚上在广东珠海到湛江一带沿海登陆,登陆强度预测为台风级或强台风级(13-15级,40-48米/秒),随后转向偏西方向移动并逐渐减弱。

“桦加沙”的迅猛增强,是多种有利条件叠加的结果。首先,其生成和行进区域的海温超过29℃,且暖水层深厚,为台风提供了充沛的热能。

其次,来自热带辐合带的西南季风与偏东气流在此交汇,输送了异常充足的水汽,极大地促进了台风内部对流活动的持续发展。

再者,其所经区域垂直风切变较弱,高低空风向风速差异小,有利于台风保持紧密的“暖心结构”。

最后,其自身低层辐合与高层辐散流出均非常强劲,形成了高效的内部动力循环,使其得以在短时间内完成强度跃升。

破除“地球最强”谣言:科学审视“桦加沙”的真实强度

尽管社交平台流传着“桦加沙接近地球台风强度上限”“将带来人类史上最大规模台风灾害”等耸人听闻的说法,但是这类言论极不科学,纯属夸大。

衡量台风强度的核心指标之一是中心最低气压,数值越低,代表台风越强。

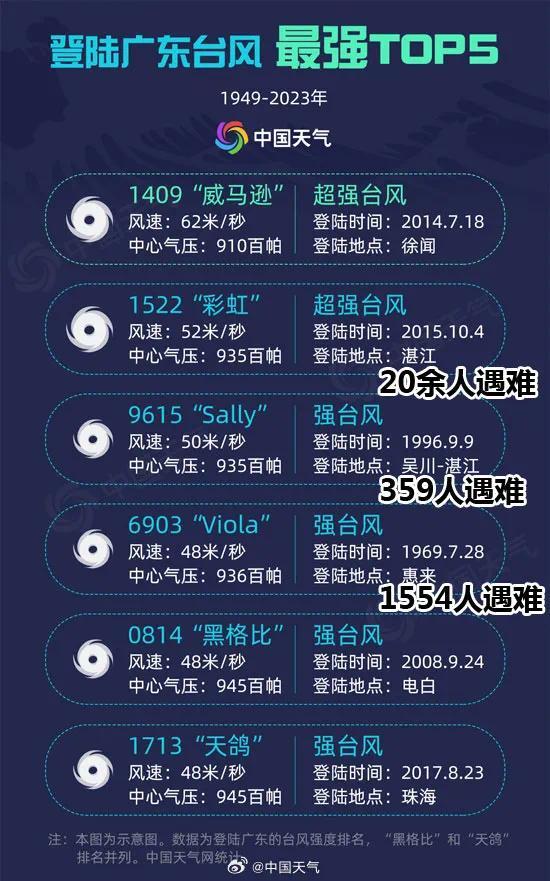

有现代气象记录以来,登陆中国的最强台风是2014年第9号台风“威马逊”。它于当年7月18日在海南文昌登陆时,中心附近最大风力高达70米/秒(17级以上),中心最低气压低至890百帕,这一纪录至今未被打破。

相比之下,“桦加沙”虽在南海仍属超强台风范畴,但与“威马逊”仍有显著差距。

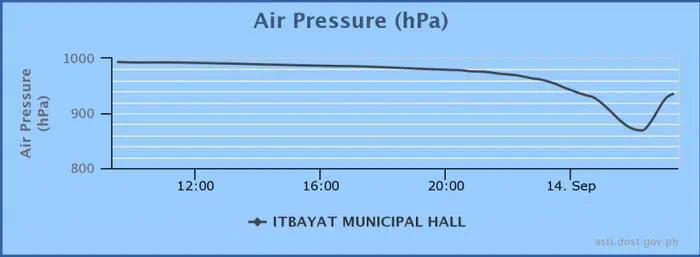

值得注意的是,9月21日下午,一个位于菲律宾东北部海域的气象浮标在“桦加沙”风眼边缘测得了900.3百帕的海平面气压,这是自2016年超强台风“莫兰蒂”之后,西北太平洋地区实测到的最低海平面气压。

由于并非在风眼中心直接测量,专家推断“桦加沙”的实际中心最低气压可能在890至895百帕之间,这表明其巅峰强度曾一度逼近历史顶级水平。然而,进入南海后,受海水温度下降、冷空气卷入等因素影响,强度逐步减弱。

放眼全球,历史上也有更强的台风。例如2013年第30号台风“海燕”(中心气压895百帕)、2016年第14号台风“莫兰蒂”(在菲律宾伊巴雅特岛测得换算海平面气压881百帕)等,其强度均超越当前的“桦加沙”。

广东台风史上的“风王”:从“Sally”到“山竹”的深刻记忆

历史上,广东作为台风频繁登陆的省份,曾多次遭受强台风的正面冲击。1996年第15号台风“Sally”在湛江登陆,中心附近最大风速达每秒55米(16级),中心最低气压为935百帕,给湛江全市造成重创,港口设施、舰艇乃至空军新到的苏-27战机均遭严重破坏。

1969年7月28日,6903号台风“Viola”以16级风力和48米/秒的最大持续风速登陆惠来,引发潮汕地区大范围风暴潮,导致牛田洋围垦区被淹,造成重大人员伤亡。

更早的1922年“八二风灾”,一场超强台风在汕头登陆,据记载造成约6-8万人遇难,是近代中国最惨痛的台风灾害之一。

进入21世纪后,2018年的“山竹”虽以14级强度登陆台山,但其庞大的环流系统横扫珠三角,给深圳带来前所未有的考验,全市倒伏树木超1.1万棵,15万户居民一度停电;

2017年的“天鸽”则以14级强度直击珠海市区,造成严重风暴潮。这些历史案例表明,每一次强台风的来袭都对广东的防灾体系构成严峻挑战。

与“山竹”等近年强台全面对比:路径神似,强度略胜一筹

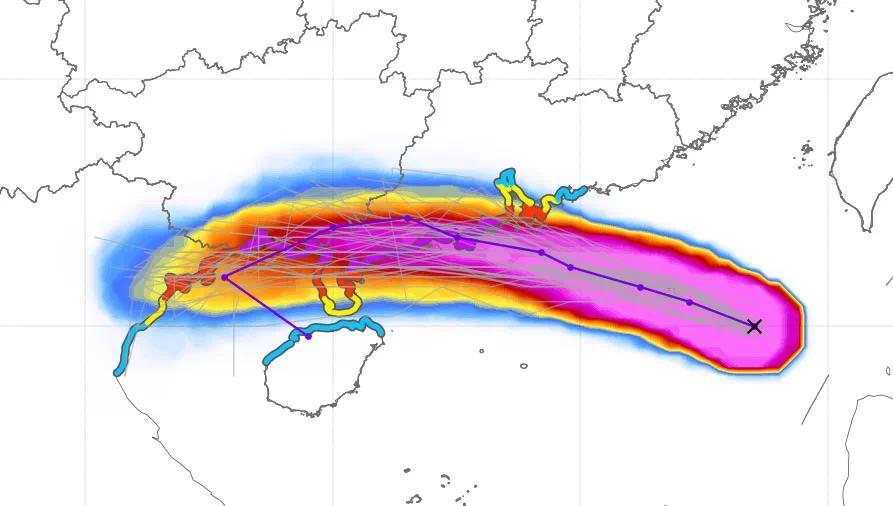

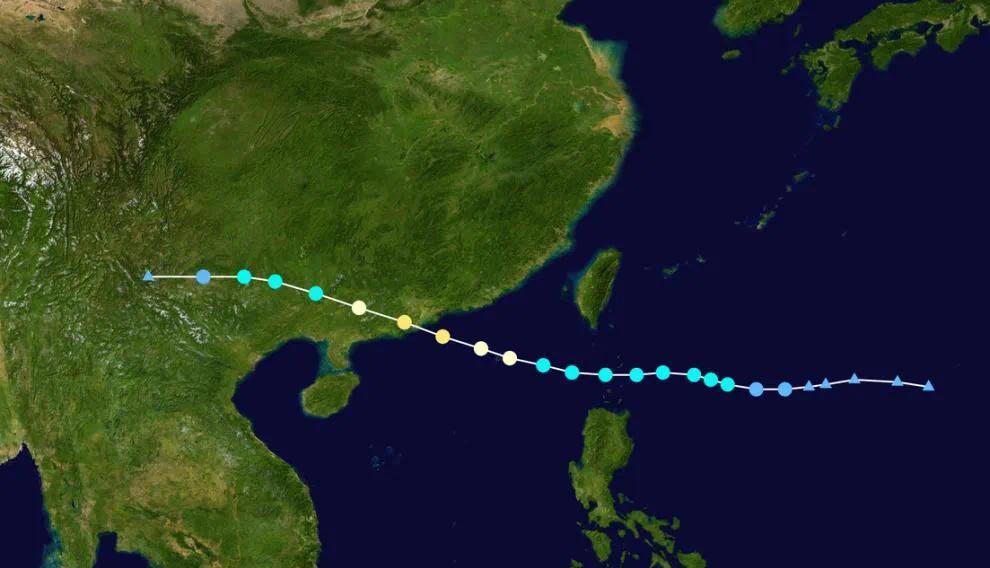

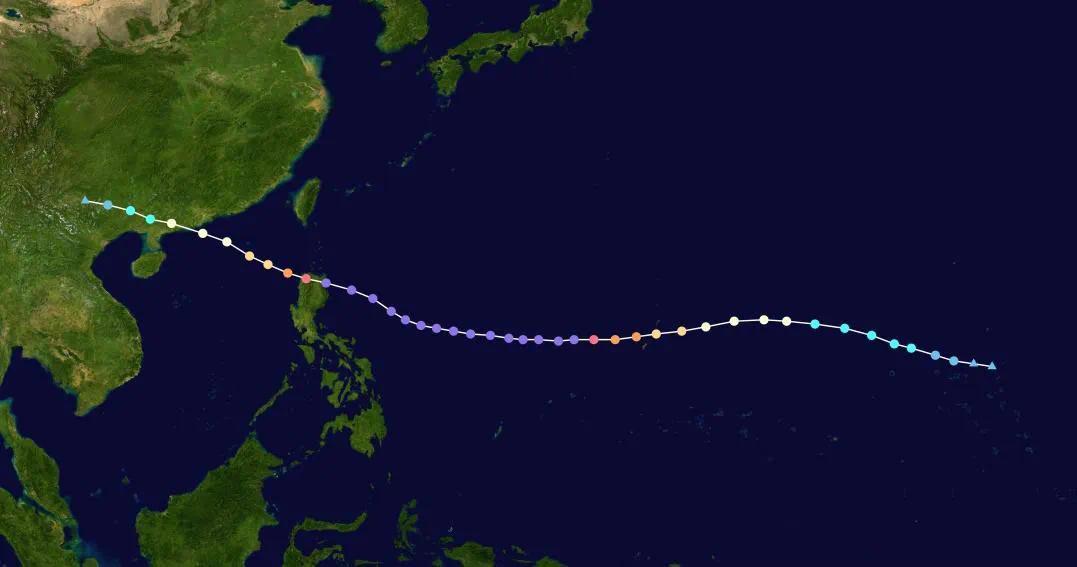

“桦加沙”常被拿来与2018年第22号台风“山竹”相比较。两者不仅生成时间相近(均为9月中旬),路径也高度相似——均源于菲律宾以东,向西穿越巴士海峡进入南海,最终目标直指粤西沿海。

然而,一个关键区别在于,“山竹”在穿越吕宋岛北部时,因地形摩擦而受到削弱,登陆广东台山时强度已降至14级(45米/秒)的强台风级。

而“桦加沙”则选择从中部直接穿过巴士海峡,避开了主要陆地,因此其势力有增无减,维持了更强的登陆前强度,预计登陆强度将达到强台风上限甚至接近超强台风级,整体威力被认为可能略超“山竹”。

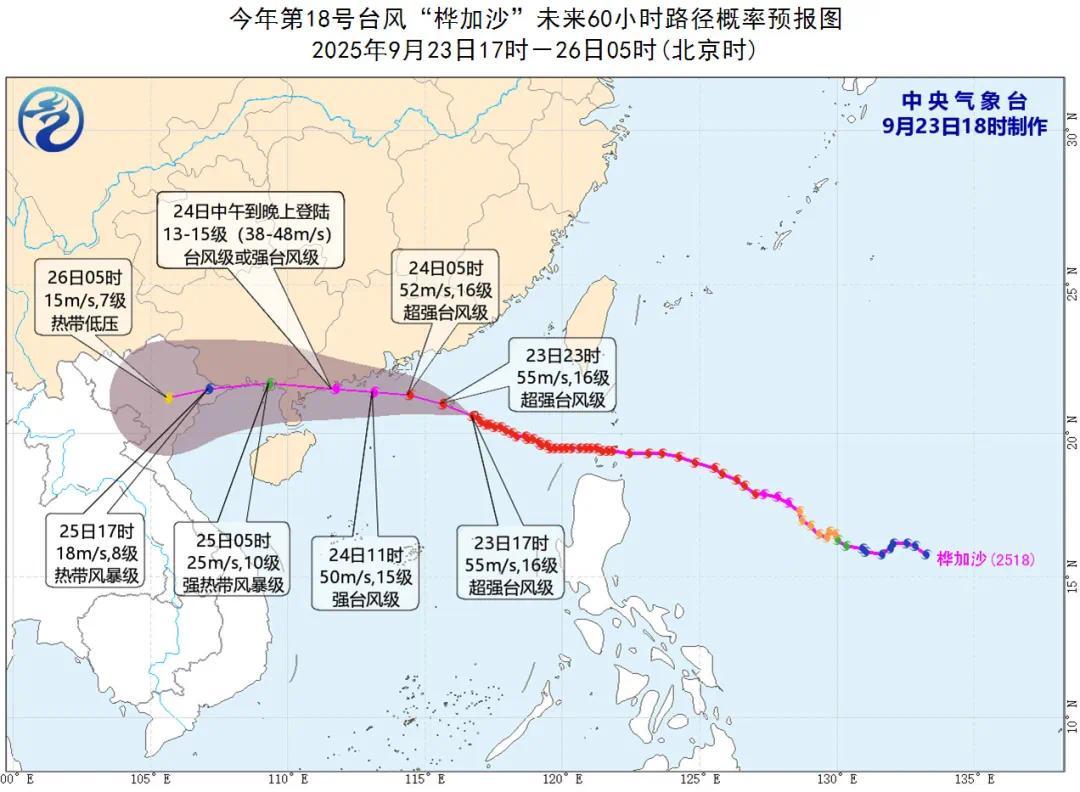

与2017年第13号台风“天鸽”(登陆珠海市区,14级)相比,“桦加沙”强度相当,但其风圈范围更大。其七级风圈半径达340-480公里,十级风圈半径160-200公里,十二级风圈半径80-120公里,意味着影响范围更广,破坏力分布更分散但持续时间更长。

综合来看,“桦加沙”的致灾程度预计将介于“天鸽”与“山竹”之间,甚至可能更强,是深圳、香港等地近十年来面临的最严峻的台风考验之一。

防灾减灾进行时:珠三角严阵以待,聚焦深港应对

随着“桦加沙”的步步逼近,防御工作已全面展开。广东多地已启动应急响应,佛山、茂名、珠海等珠三角沿线城市宣布实施“五停”(停课、停工、停产、停运、停业)措施。广州于9月22日晚发布通知,要求全市中小学及幼儿园于23日起停课。

“桦加沙”预计将于9月24日凌晨经过珠江口正南方,对珠三角地区构成严重威胁。最大风雨时段集中在24日凌晨至傍晚。

虽然正面登陆点位于粤西(电白至台山一带概率最高),但深圳与香港因地处台风危险半圆(右半圆),风力将显著增强,普遍会出现8-9级以上阵风,沿海及岛屿地区阵风可达12-14级甚至更高。

此外,本次台风影响期间正值天文大潮期,风暴潮风险极高。珠江口附近地区,包括香港、澳门等城市,需高度警惕风暴增水与天文大潮叠加可能引发的海水倒灌和严重内涝。

同时,强降雨可能诱发城市积涝、山洪、泥石流和山体滑坡等次生灾害。因此,两地居民需提前做好门窗加固、储备应急物资,并密切关注官方发布的预警信息,必要时服从指挥,及时撤离危险区域。

科学防御,静待风过天晴

至截稿前最新消息,台风“桦加沙”的中心,23日下午5点钟位于广东阳江东偏南方向约510公里的南海北部海面,中心附近最大风力小幅下降到55米/秒(16级),中心最低气压提高到930百帕,七级风圈半径320-380公里,十级风圈半径150公里,十二级风圈半径90公里。

预计,“桦加沙”将以每小时20-25公里的速度向西偏北方向移动,将于24日中午到晚上在广东台山到湛江一带(最有可能是阳江到茂名一带)沿海登陆(台风级或强台风级,13-15级,38-48米/秒),登陆后强度逐渐减弱。

风雨无情,人间有防。面对这场秋台风的严峻考验,科学的预警、周密的部署和全民的配合是抵御灾害最坚固的堤坝。愿所有身处影响区域的人们平安顺遂,安然度过风雨;也致敬每一位坚守在防台一线的工作人员,你们的付出,守护着万家灯火。