致命转运:一个未被正视的医疗刚需

《致命转运:一个未被正视的医疗刚需》

在医疗领域,有一个常常被忽视的重要环节——致命转运。当突发疾病或严重创伤发生在偏远地区或交通不便之处,及时将患者转运至具备先进医疗条件的医院,往往关乎生死。然而,这一医疗刚需却长期未得到足够的重视。缺乏专业的转运设备、 trained 的医护人员以及高效的转运机制,许多本可挽救的生命在转运途中失去了希望。每一次致命转运的失败,都是对生命的漠视。我们必须正视这一问题,加大投入,完善体系,让致命转运不再成为夺命的障碍,为患者的生命保驾护航。

记者丨史东旭

编辑丨卢伊

32岁的刘丽丽死在了救护车上。

她人生中的最后12小时,都在这辆车上。它载着病情危重的她,从家乡长春,驶往1000公里外的北京紧急求生。

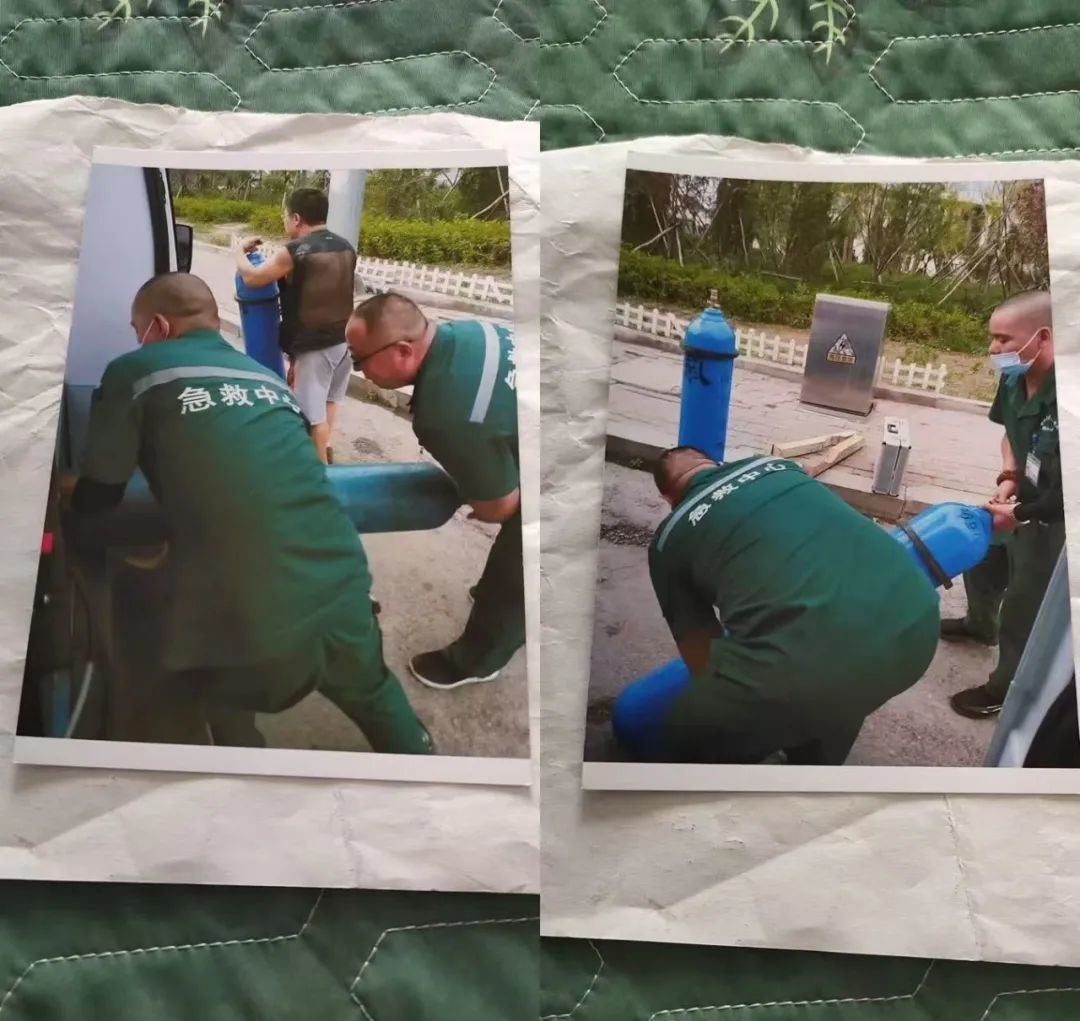

一切本该争分夺秒。但令刘丽丽一家没想到的是,近12小时的转运途中,这辆救护车却状况频出:氧气供应不足,中途两次停车加氧;跟车医护人员拒绝了家属的面包火腿肠,而是坚持在服务区用餐半小时。家属认为,这些延误了宝贵的救治时间。

最终,刘丽丽死在了救护车上。此时距离目的地,只剩不到60公里。

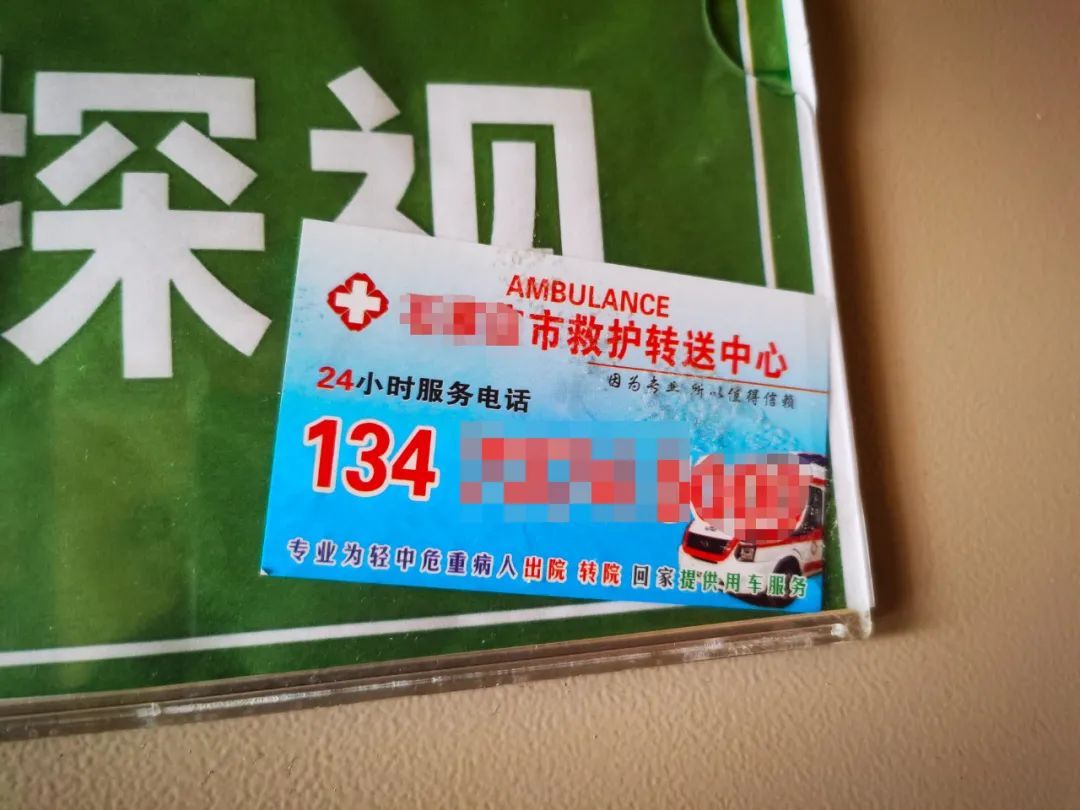

母亲张凤琴想不通,救护车明明是医院推荐的,花费也高达1.3万元,这本应是一次“稳妥的选择”,为何最终会“人财两空”?加上女儿的死亡也存在诸多疑点,她决心通过法律手段寻找答案。

法院一审判决显示,救护车所在的急救站在医护人员、急救设备以及执业资质方面都不符合承接病危患者的转运业务要求。这意味着,这辆看似正规的救护车实为“黑救护车”,刘丽丽稀里糊涂坐上了它,最终成为一家人至今抹不掉的痛。

女儿刘丽丽(受访者提供)

女儿刘丽丽(受访者提供)

最近一段时间,“吉大一院‘黑救护车’跨省转运患者死亡”事件与“江西救护车2.8万天价跨省转运费”事件接连登上热搜,再次将非急救转运推至舆论的风口浪尖。由此引发的连锁反应至今浮现——有医院叫停了跨省转运业务,这无异于关闭了重症患者辗转求生的通道;有民营转运机构遭遇信任危机,赢利艰难;亦有医生自费购买了工作记录仪,记录下沟通和转运全过程,“全力保障患者安全的同时,也要学会自我保护。”

这些现象,正是当下医疗转运市场的一道缩影。

目前,尽管尚无统计数据公开,但非急救转运缺口巨大已是不争的事实。仅刘丽丽所在的长春一地,每年需转运患者就多达两三万人次,除去不得出车转运的120,一家医院能够容纳的救护车不足20辆。

相比之下,医院周边长期存在的“黑救护车”就有二三十辆,尽管很多仅由普通面包车改造而来,设备简陋,人员短缺,但它们仍是许多家庭不得已的选择——当临终患者落叶归根,当重病患者转院治疗,当老人和康复者失去行动能力,正规渠道无法满足时,这些“黑救护”成了安放他们医疗需求的最后选择。

“稳妥的选择”

直至生命的最后一刻,刘丽丽都在救护车上。

2020年7月29日,由于患有风湿病的右腿疼痛,刘丽丽进入吉林大学白求恩第一医院(以下简称吉大一院)风湿病科住院治疗。入院时,她“间断周身关节疼痛、周身无力6年,加重半年,周身水肿20天”,被医院确诊为多发性肌炎。

这是一种罕见的自身免疫性疾病,无法彻底治愈,且并发心肺疾病时死亡率高。刘丽丽2015年就确诊了该病,此后,她曾在北京、沈阳以及长春的多家医院治疗过,但总控制不住,时而复发。张凤琴推测,女儿的病或与节食有关,“她当时给人家卖服装(为了)保持身材,她就吃得很少,基本上不怎么吃,就中午吃一顿。”

此次住院,刘丽丽病情发展很快,吉大一院建议注射头孢吡肟,否则有可能危及生命。注射次日更是下了病危通知书,显示刘丽丽“随时有器官损伤进一步加重,呼吸衰竭进一步加重可能性,可能危及生命”,并建议转往北京协和医院治疗。

张凤琴等家人认为,女儿病情加重,是因为医院明知女儿头孢过敏仍进行注射所致。但危急关头,更紧要的事情是救命。

张凤琴等人原打算乘坐飞机前往北京,以为女儿争取更多治疗时间,但从医生处得知只能坐救护车转运后,刘丽丽的弟弟通过熟人,在长春当地找了一辆“黑救护车”,要价9000元。在当地,因为价格相对便宜,且容易通过小卡片等渠道联系,多数患者家属都会选择“黑救护”。

从张凤琴提供的照片上看,这辆“黑救护”外观与正规救护车并无两样,车身上贴有“120”“重症监护ICU”字样,车内整洁且医疗设备齐全。

“医生不让用这辆车,(院内的)救护车工作人员也极力阻止我们用这辆车,说用医院正规的车。”张风琴回忆,这是女儿第一次通过救护车转院,她担心“黑救护车”没有任何保障,从更为稳妥、安全的角度考虑后,她取消了原本的转运计划,选择了医院内的救护车。

救护车就停在医院里面,车身上印有“吉林大学白求恩第一医院急救中心”标识,看起来就比“黑救护车”让人放心。见张凤琴仍有顾虑,救护车上的工作人员又和她解释:“你放心,车上医护都是(吉大)一院的医生,氧气充足,设备齐全,啥都有。”

这些最终打消了她的担忧。

刘丽丽乘坐的救护车上印有医院标识(受访者提供)

救护车工作人员原本要价1.2万元,张凤琴讲价到1万元后,通过微信付给了对方的个人账户,没有发票。

那时她并不知道,这辆“医院正规的车”,实际上来自吉林省仁康急救站有限公司(以下简称“仁康急救站”)。法院判决书显示,8月5日刘丽丽出院当天,仁康急救站工作人员在吉大一院内承接了该转运业务,并和家属签署了“吉林大学第一医院病人转运中心转运协议书”,及两份转运中心病人病危通知单,后者写明“病情已告知清楚,要求转运,后果自负”。

然而,这辆看似“正规”的救护车却在转运途中频出状况。

“车里头立着两个小氧气瓶,那俩小氧气瓶根本就没有氧气。地下有一个氧气瓶,氧气也不足,他说是租的。”张凤琴回忆,车开出1个小时就发现没氧了,只好下高速到四平补充了一罐,后到沈阳又补了两瓶氧气。

救护车上两名司机更换氧气瓶(受访者提供)

车上的两名医护人员也是临时聘来的,仁康急救站甚至不清楚她们是否需要具有急救相关的执业资格证书。这些还是张凤琴在查阅法院的卷宗时才发现的。

路上,刘丽丽已心衰明显,注射了两次急救药物才有所缓解。张凤琴本打算给跟车的两名医护人员和两位司机一些面包、火腿肠来解决用餐问题,以争取抢救时间,但对方坚持要在服务区吃饭,又用去近半个小时。

走到北京通州途中,刘丽丽心率开始下降,最终在车上离世,此时距离从长春出发已经过了12个小时。

为将女儿带回长春安葬,张凤琴又通过微信转去3000元,坐着那辆救护车原路返回。

对于女儿的死亡,张凤琴一家无法接受,“我老头到现在也埋怨我。”他们认为,女儿的死是由于医生使用头孢过敏,以及救护车不具备急救条件,没有急救设施和随行医生造成的,多次协商未果后,他们将吉大一院和仁康急救站告上法庭。

“仁康急救站在其配备的医护人员、急救设备、执业资质方面均不具备对危重患者实施急救的情况下,承接了病危患者的转运业务,又因配备氧气不够充足,中途两次加氧气延误了宝贵的救治时间,客观上加大了患者丧失救治的几率。”2023年7月,长春市朝阳区人民法院在一审判决中认为,仁康急救站应对刘丽丽之死承担60%的赔偿责任。

而吉大一院与仁康急救站并无合作协议,仅与案外人长春东业投资信息咨询有限公司签订有《吉林大学第一医院院后病人转运服务合作协议》,代表后者与医院签订协议的与仁康急救站法定代表人为同一人。法院认为,仁康急救站的救护车之所以能贴有医院标识,车辆停放在医院院内,工作人员在院内招揽业务等,应是基于这一合作协议且经过医院允许。因此,吉大一院对这次转运行为应承担一定的监督管理责任,赔偿责任比例为10%。

案件宣判后,仁康急救站有近48万元赔偿始终未支付,直至不久前该事件登上热搜。

“黑”与“白”

刘丽丽一家的遭遇,只是非急救转运庞大需求缺口下的一道缩影。毕竟,相比因急症或意外被120拉进医院,转、出院同样存在庞大的医疗用车需求。然而,许多正规的救护车不被允许参与其中,这一点并不为大众熟知。

“120急救车是公益性的,其主要任务是满足本地365天×24小时的院前急救需求,并非跨省转运。”原北京急救中心急救医生张元春的解释,源于《院前医疗急救管理办法》的规定——急救中心(站)和急救网络医院不得将救护车用于非院前医疗急救服务。这时,正规渠道下,只能有求于各医院或民营公司所属的救护车。

就在刘丽丽案一审宣判次年,全国人大代表、吉大一院党委书记吕国悦就曾带着“关于加快完善非急救转运服务体系的建议”上全国两会。彼时他曾对媒体表示,仅以长春市为例,每年仅吉林大学附属第一、二、三院和省医院,院后需转运患者就达近万人次。若加上全市二级以上的33家公立医院和109家民营医疗机构,每年全市非急救转运需求可达两三万人次。“再结合日益完善和发展的社区卫生服务、老年慢病、医养结合等工作,非急救转运服务有着巨大的需求缺口。”

据媒体2019年报道,吕国悦所在的吉大一院仅有17辆救护车,用车扎堆时段,甚至院内的用车需求都无法满足。而医院周边长期盘踞的“黑救护车”多达二三十辆,此外,还有一些通过私人关系,在周边地市级医院注册的“灰救护车”。

从外观上看,它们和正规救护车一样具备警用器具,普通人难以辨别,且价格相对更低,业务范围也能突破监管的限制——比如,运送临终患者落叶归根,回老家土葬,这也是部分家属寻求“黑救护车”的原因之一。

一些“黑救护”设备简陋(李游/摄)

即使在医疗资源更为充足的特大城市,“黑救护”亦有生存空间。

“广州是医疗高地,但按照市场需求,救护车的运力依然严重不足。”张吉雨是广东安捷急救转运中心的副总经理。这是一家获批可专业从事患者转运的医疗机构,目前有33辆救护车,业务范围多以广东省内转运为主。车上除了配备如监护仪、注射泵、吸痰器、AED等“标配”医疗设备以外,医护人员也必须持有执业资格证书才能上岗。但在广州,像广东安捷这样的民营转运机构只有两家。

成立12年来,张吉雨见过许多“假冒我们Logo和文案在医院内投递小卡片的”,这给本就力量有限的民营医疗转运机构带来极大冲击。据他观察,这些“黑救护”往往以低价引流,但大多会在中途以各种名义加价,“脏乱差”的形象对品牌也有影响。此外,患者与“黑救护”产生纠纷后,也很难维权,只能吃哑巴亏,“一旦出现问题,正规机构也会跟着背黑锅。”

而在医疗资源集聚的上海,据媒体不完全统计,每年市内非急救转运需求达10万-12万单,跨省市的达6万-7万单。而截至2022年12月,全市拥有急救车辆1251辆,相当于平均每2万多人口才有一辆救护车。对此,上海开通了“962130”非急救助行服务热线,由企业牵头完成出院转运、抱抬接送及母婴助行等非急救助行服务。仅2023年4月至2024年7月期间,“962130”就完成非急救助行服务1.5万多单,其中包括400多跨省订单。

目前,全国多地都出现了类似的民营急救转运中心或平台,它们都是卫健部门批准的民营医疗救护机构,大多以120急救体系为标准,配备专业医疗人员、救护车,以及呼吸机、监护仪、ECMO等医疗设备和急救药械箱。

插在医院住院部门口的“黑救护”广告(李游/摄)

如2023年12月,内蒙古通辽市在120院前急救指挥调度系统的基础上,启动了10家非急救转运站,收费项目明晰,服务范围涵盖省内和省外非急救长途转诊转院患者、放弃治疗出院患者以及精神障碍患者等。山东青岛则于2019年就成立了社会化非急救转运平台“96120”专线,仅上线两年就完成非急救转运业务超过4万单。

山西陆航医疗国际救援股份有限公司也是其中之一。2019年成立后,经太原市卫健委批复,便搭建了“96120”非急救转运调度指挥平台,24小时提供非急救转运服务。

在总经理姜新良看来,非急救转运平台的出现不仅能弥补这一块业务空白,随着越来越多的大众通过正规渠道了解并认可非急救转运业务后,自然就会慢慢放弃“黑救护车”。

但在此之前,它们首先得能活下来。

姜新良说,尤其是新冠疫情后,转运业务减少,人员薪资及救护车辆、医疗设备等投入较大,导致亏损运营成为许多正规民营转运中心面临的最大挑战。加上收费标准受到严格监管,而违规收费的“黑救护车”仍大量存在,双重冲击之下,赢利难成为事实。他因此呼吁,各地政府能够关注和支持像他们这样的企业。

缺位的规范与监管

最近一段时间,受江西、长春等地非急救转运负面事件的影响,多地民营医疗转运机构相关负责人都被当地监管部门召集学习,以防类似事件发生。

在张元春看来,非急救转运行业的需求缺口仅是表象,症结在于缺乏相关法规与监管。他强调,医疗转运服务不同于普通商业服务,其涉及到患者的生命安全,因此必须严格合规。

比如最基础的收费标准,至今缺乏统一标准。如在不久前引发巨大争议的“江西2.8万天价转运费”事件中,江西省儿童医院派出两名医护人员随车护送患儿前往上海治疗,并携带使用ECMO等相关抢救设备和药品。但由于涉事救护车来自另一家医院,且费用直接转入司机个人账户,无收费明细及发票,当地卫健部门责令退回不合理费用。但具体退了多少,不合理在哪些地方,实际上并未公布。

刘丽丽转运费用均转入工作人员个人账户(受访者提供)

又如刘丽丽事件中,医院默许“黑救护车”粘贴医院标识,对于需要紧急救护的患者及其家属而言,很难鉴别以及识别出哪些救护车是正规的,医护人员是否有从业资质,救护车医疗设备配备是否齐全等,同样需要专业力量加以监管。

当然,对于非急救转运业务从救护机构的角度来看,也要承担一些可预见的风险。最为典型的是,非急救转运的患者大多病情危急,长途转运中有可能出现各种急救状况,甚至出现患者死亡,医患纠纷时有发生。

为此,今年6月开始,西安交通大学第一附属医院心血管外科ECMO中心的医护人员在转运患者过程中,开始自费采购并全程佩戴工作记录仪。该中心负责人也向媒体透露,医护能够理解患者家属的心情,但医护人员也应该加大保护。

急救医生赵建波从2014年就进入广东安捷工作。在他看来,民营转运机构同样需要不断升级培训,以适应患者方面的需求变化,“减少让家属产生不信任感。”工作中,他们首先会评估病情以及转运风险,如风险较大,一定要和家属提前沟通好预案。

赵建波接过一个从广州转至东莞的患者,患者病情严重,随时都有生命危险,风险很大,不适宜转院,但家属基于住院费用等方面的考量,仍希望转院治疗。虽然赵建波转运前已做好准备工作,但救护车刚进入高速,患者就出现心脏骤停,需要行心肺复苏等急救措施。途中,赵建波曾和家属沟通,希望就近找一家医院救治,但家属依然坚持。

一方面要尊重家属的意愿,另一方面还要保证患者的生命安全,从广州到东莞大约75公里的路途中,赵建波一直对患者进行心肺复苏,直到顺利抵达目的地医院。当时正值8月,广东气候炎热,赵建波全身湿透,整个人都瘫坐在椅子上。

帮患者转院的“黑救护车”(李游/摄)

“面对非急救转运行业的种种乱象,合规发展已成为行业共识。”张元春认为,解决有关乱象的关键,在于建立完善的法规体系与监管机制。他建议,政府应明确非急救转运服务的定义、资质要求、服务标准等,并加强对从业机构的监管与处罚力度。此外,张元春还呼吁社会各界共同参与监督,形成全社会共治的良好氛围。

他同时提出,未来,随着法规体系的不断完善与监管机制的日益健全,非急救转运行业有望逐步走向规范化、专业化的发展道路。同时,正规转运机构也将通过提升服务质量、加强品牌建设等方式,逐步赢得患者的信任与市场的认可。

女儿去世5年后,随着社会对非急救转运领域的频繁关注,近日,张凤琴终于收到了近48万元的赔偿款。过去几年来,为供女儿住院和后续打官司,张凤琴借了许多钱。她要把欠下的债陆续还上,但盘踞在医院内的“黑救护”,并未随着女儿的离去而消失。

至今,这些由仁康急救站承包的救护车,仍在吉大一院内正常运行。与此前相比,唯一消失的,只是车身上那行“吉林大学白求恩第一医院急救中心”字样。