大学生主播,随流量漂浮

记者|袁璐 实习生|孙小雯 编辑|黄霁洁

换上白色短袖校服后,林思颖坐到床上,打开手机。调好灯光,设置好美颜参数、滤镜。虽然素颜,但镜头里的她看上去皮肤光滑白皙,脸颊微红。直播开始,她露出自己招牌的甜美笑容。

20岁的林思颖是一名大学生主播,每天直播的时间是晚上8点到11点。直播间里观众来了又走,维持在七八人左右。林思颖主要聊她的日常,回答粉丝的提问。有粉丝打赏,她会礼貌感谢。直播中,她的笑容没有中断过。

据中国互联网络信息中心发布的统计报告,截至2024年12月,我国网络直播用户规模达8.33亿人。而在层出不穷的直播间中,以“大学生”为人设标签的主播正受到关注。和许多大学生一样,林思颖也想抓住这个“风口”。

直播的世界像一个“丛林”,流量聚集的地方,也有“互联网的恶意”。这是大学生主播吴潇的深切感受。两年多时间里,她坚持每天早上四点半起床直播,即使课程排满也不允许自己停播一天。直播时,她的标题和标签里写着“学生主播”,人设是积极向上、正能量的女大学生,直播的主要内容是聊天、唱歌,和其他主播PK比赛。

而在自己的社交平台账号上,她这样描述做主播的状态:“他们必须能吃苦,能忍受焦虑的情绪,忍受一份不稳定的工作,忍受网络上非常多恶意和难听的舆论,忍受每天如山倒来的情绪反扑,忍受常年一个人在直播间,下播了一个人的孤独。”

兼职直播为一些大学生带来高于同龄人的收入,但能停留在“风口”上的时间并不多。随着越来越多的大学生涌入直播行业,当毕业的时间临近,他们需要决定是留下还是离开。

01

来到“风口”的学生主播

吴潇的直播生涯始于19岁。

她就读于河北一所本科院校的网络运营专业,对直播的了解源于课堂。运营直播课上,老师鼓励学生参加省里的电商直播大赛,吴潇提交了在演播厅卖西瓜的视频。让她感到意外是,她获得的票数排全省第四。

赛后复盘时,吴潇察觉到自身的优势:性格活泼外向,爱说爱笑,长着一张甜美的圆脸,有亲和力和强烈的情绪感染力。从小到大,长辈、同辈、小孩都很喜欢跟她聊天。她表达能力强,在学校是记者、主持人。

2023年大三时,吴潇想靠自己挣生活费。因为经常在网上刷到娱播(娱乐直播)笔记中所称的高额收入,她开始了解直播这个行业。她观看了大量直播,搜寻各种直播攻略,又参加了相关的大学生职业技能大赛。从院赛到校赛,再冲进省赛,“一路杀到”第一,拿下奖金。

比赛结果提升了她的自信心,她觉得要发挥自己的长处,决心做直播。技能大赛上得到的三千元奖金,加上她平时攒的两千多元零花钱,成为她购买直播设备的启动资金。

现在想起来那段“艰难的初创日子”,吴潇会忍不住流泪。她记得当时是期末,她要面对“一堆考试”,想拿专业第一。她一边复习,一边找房、租房。

在校外租房直播,主要是担心室友不同意。她跟室友关系很好,但她不想因为这事逐一沟通。吴潇想过,就算室友同意,她也不可能在寝室从早上4点半直播到晚上10点。

在学校,除了课程要忙,吴潇还是班长,因此她把直播时间安排在凌晨和深夜。

吴潇在图书馆复习驾照考试,她将直播这段时间的经历发布在自己社交平台账号上。本文图片均为 受访者供图

那个寒假,她没有回家,在学校附近花400块钱租了个小房间,房子墙皮脱落,下雨时会漏水。她又花400多元买了7个灯,布置了粉红色的背景墙,一点点搭建起直播间。

穿上最好看的衣服,吴潇开启了第一场直播。

那一年过年,吴潇是在出租屋度过的,冷得发抖。直播的时候她只穿一件薄毛衣,下播了就立马关掉空调。她觉得电费太贵,不舍得一直开,到了晚上就蜷缩在被子里。

吴潇最初直播的出租屋。

两年直播下来,吴潇形容,这是一个从外到内都需要“修炼”的职业。

她对自己各方面的要求越来越高,从直播的背景,到灯光、设备、声卡、电脑,到歌单、开场、舞蹈,以及撒娇或者要礼物的话术。她会关注手机镜头是否更好,背景有没有更“高级”。

每次直播前,吴潇会花两个小时精心打扮。她比过去更加关注身材和皮肤管理,希望每次的妆容、服装风格能让人耳目一新。

但在吴潇眼里,这些都是外在的东西,主播内在的能力最重要,比如“嘴皮子有没有更溜”,以及接话和反应能力、打PK的能力。

更为重要的是能够屏蔽“噪音”。有时,当直播间一个人都没有,吴潇会不想播了。粉丝和其他主播的反应也让她感到折磨。“某个大哥又说我了”、“某个大姐又不来了”、“其他主播又阴阳我了”,这些杂念会一直纠缠着她。

吴潇布置直播背景。

与吴潇相似,林思颖的专业是网络与新媒体,直播既跟专业有关,也是她的兴趣所在。

高中毕业时,林思颖就曾萌生做自媒体的打算,她觉得那是赚钱的“风口”。她摸索着发过声控视频、生活视频,但账号始终没有做起来。

到大一寒假,她认识了学校里的化妆老师,对方想做账号,她正好专业相关,便考虑做一个美妆账号。她写好脚本,看同类型视频,拍完再花很多天剪辑,只有几个赞。而她随手发的自拍照,点赞量却很多。

于是,林思颖开始发手势舞的视频,点赞量从几个,变到十几个、几百个。粉丝过千后,大一暑假,有一个运营人员私信她,她才尝试直播。

第一次直播,林思颖紧张得手心冒汗。她提前刷了很多直播,一直在构思怎么播。直播间有人进来了,她紧张到不会说话,只能硬着头皮上,跳起舞蹈。

手机屏幕上,她看到僵硬的笑容。有一瞬间,她没有认出自己。

和吴潇一样,林思颖也曾租房直播。暑假时,她直播的地点是在家里,大二开学后,她害怕打扰室友,在外面租了房。

但当时她每个月赚来的钱,交不足每月1550元的房租。入不敷出导致她整个学期异常焦虑。除了做娱乐主播,她也尝试过兼职带货,总收入还是无法抵消支出。

无奈之下,林思颖把直播场地换到了宿舍。为了不影响室友,她买了声卡,声音不外放。她也不再跳舞,而是坐在自己的床上和网友聊天。直播中,她给自己的标签是“纯素颜女大”。

02

宿舍里,直播的室友

大学宿舍场景里,有一张上床下桌的高架床,四个看上去青春活泼的男生,穿着T恤,随意地在画面里做各自的事情。有人在电脑前打游戏,有人趴在床上,有人坐在梯子上玩手机。

坐在镜头正前方的是一个正在唱歌的男孩,手握着话筒,虽然画面粗糙,但有稚嫩飞扬的孩子气。屏幕前的观众好像正在观看一场大学生宿舍里的夜间娱乐活动。

这是让秦光印象特别深刻的一组大学生主播。他们每天晚上八九点钟开直播唱歌,同时在线人数常常会有几千人。

秦光是一家音乐类MCN机构(多频道网络机构)的运营人员。从专业视角来看,秦光说,这个场景设计得特别巧妙,四个人刚好在一个立体空间里,“上蹿下跳”,让人一下回到校园生活的氛围里。不少类似直播间的粉丝还会送上礼物,指定更喜欢的那个主播到前面来唱歌。

秦光所在的公司主要孵化会唱歌的大学生主播,以音乐学院的学生为主。在初步沟通确定意向之后,他的团队会和这些学生签合约,组成编导小团队,为主播设计灯光、声音、画面和人设等种种细节。

大学生直播自成赛道。秦光说,不少大学生被吸引,会主动找上门来,和他所在的MCN公司谈合作。

另一种服务主播的经纪人机构被称为“工会”(或“公会”)。在秦光看来,大学生和“工会”之间是互惠互利的关系,“工会”有资源,大学生希望了解快速上手直播的流程,或者希望“工会”配备运营、摄影、编导等团队,帮忙管理账号。

吴潇称自己是“自由身”,她签约的运营公司是位于四川的一家“工会”,该机构与平台合作,零抽成。她和运营见过面,大部分时间是线上沟通。据她所知,“工会”主要通过平台官方的奖励挣钱。他们招募主播、培训主播,主播在平台开播并赚钱,平台分成。“所以平台自然也要奖励这些“工会”了。”

林思颖也是网上找的运营机构。不同主播与机构签的合同不同,她选择的是没有保底承诺的,不会约束她的直播时间。运营机构提出抽成5%,她觉得可以接受。

运营人员首先会定位她的整个账号,适合做什么风格;帮她调直播画面,教她怎么做直播内容。对方告诉她,现在甜美风在抖音上的流量会比较好,再加上大学生主播的标签,流量会更大。

在社交平台上,能看到不少招募大学生主播的MCN公司和经纪人。他们给学生主播留言,寻找合作对象,或者在网上发布大量大学生直播的经验帖、教学贴。有运营人员在帖子里给出建议:人设要“清纯可爱”、“积极向上”,背景布置要突出学生元素,灯光避免过度网红感,“保留真实感”。

秦光参加过许多策划会议,签约的大学生主播坐在长桌的一侧,另一侧坐着团队的四位成员,分别负责短视频运作、直播运营、设备调试和场景布置。当讨论到场景布置时,宿舍是一定会被提到的场景。

“宿舍的好处是生活化、自然化、去商业化。”秦光说,现在很多主播都是一块帘子,一盏灯,一点绿植,宿舍场景更加独特。“大家就是想看大学生的生活是什么样的,得把生活表现出来。”

实际沟通的过程中,秦光遇到的大部分学生会犹豫。许多宿舍到了晚上固定时段会断电,此外,在多人间宿舍,直播可能会影响其他人。

秦光说,这时通常有两种办法。一种是拉其他人入伙,一起直播,很多宿舍小团播就采用这种形式。另一种是把室友转化成自己个人工作室的成员,比如策划、运营、助理,“这就是一个创业的过程了”。

大学生直播在高校校园里形成风潮,争议也随之出现。2025年秋季学期开学季,越来越多大学生在网上抱怨室友在宿舍直播,“不分昼夜、不控制音量、不顾及室友隐私”,引发对校园直播边界的讨论。

大四学生王丹慧就读于东部沿海城市一所本科院校的法学专业,一位室友曾经提出想在宿舍直播,但被她和其他室友拒绝了。那是一个周末的晚上,寝室里有人在玩手机,有人在学习,室友犹犹豫豫地开口说,“我想问你们一件事情,能不能在周末或者工作日在宿舍进行固定的直播呀?”

王丹慧印象中,这位室友性格开朗又会聊天,五官标致,喜欢穿洛丽塔服装,化妆之后像洋娃娃。室友常常在深夜发照片,画着精致的全妆,房间的背景昏暗,放着氛围小灯,墙上挂着霓虹灯牌。有时室友会发直播界面的截图。

王丹慧顺着这位室友朋友圈的截图找到了她的账号,悄悄看过几次她的直播。室友是颜值主播,主要内容是聊天、唱歌、打PK。大部分时间都是和粉丝聊日常生活。

王丹慧记得,一次直播间里有100多人,室友会安慰那些不开心的粉丝。她常常能听到室友活泼的声音:“哥又来看我啦”“欢迎新人朋友进入直播间,挂灯牌送墨镜可以点一首歌哦”“想知道我有没有男朋友吗?刷个跑车我就告诉你”。

三年来,这位室友为人随和且好相处,一直都配合大家的作息,也很少向大家提要求。之前她都是周末回家才直播,很多观众会抱怨她直播次数太少,也想看她平时的生活。

那天这位室友询问后,宿舍里沉默了几秒,王丹慧先开口说,她不希望有人在寝室直播。她休息不好,平时要实习,还要考公,直播会让她感觉个人时间变得更少。另外两位室友也表示不想露面,晚上要在寝室学习。从那以后,这位室友再没提起过想在宿舍直播。

因无法承担房租搬到宿舍直播后,林思颖也需要留意和室友的关系。平常直播时,她会压低声音说话,让音量对室友几乎没什么影响,也会控制直播时长。

林思颖和室友们关系不错,但为了顺利直播,她会提前跟室友沟通好。直播赚了钱,她会拿出一部分给她们买吃的喝的。

室友都知道林思颖的粉丝越来越多,但她们并不羡慕她。有时候林思颖会开玩笑说,让室友加入直播赚钱。“但她们都比较害羞,也担心被亲朋好友刷到会很尴尬。”

大学生如果在寝室直播,大多数都是坐播聊天。林思颖看到过一些跟她同类型的主播,也是在校内寝室。很多场景是上床下桌,主播直接在桌子前直播,后面会有寝室其他人的画面,“这种对室友影响更大”。

林思颖知道,其实是“大学生”标签带来了更大的流量。“直播间的粉丝觉得大学生更单纯,有时会联想到自己的白月光或者初恋。”

03

贩卖“情绪价值”

秦光把娱乐主播比作天桥下的卖艺人。“有时候大家会戏称,娱乐直播就是在互联网上要饭。你在天桥下面支个小摊,唱歌卖艺,路过的人驻足看看,给你一些钱。这不丢人,因为你在提供你的专业能力。”

吴潇说,事实上,她什么才艺都没有。她觉得当主播不一定要有专业级别的才艺,但要能开口唱歌,能跳舞。要么能说会道情商高,要么很漂亮,才能挣到钱。

直播收入起伏不定。林思颖现在平均一个月赚1000块左右。突然遇到一个很喜欢她的大哥,那一个月她能赚8000块。但直播这一年多里,她只遇到过一次。

吴潇某次直播数据。

林思颖说,愿意留在自己直播间的人,都是喜欢倾诉、想聊天的人。下播之后,她会维护跟粉丝的关系,也会私信感谢那些送礼物的人。她觉得直播就是给人提供“情绪价值”,当粉丝无聊,需要人陪伴时,她负责跟他们聊天,谈谈心里话,听他们倾诉烦恼。

根据中国互联网络信息中心发布的《中国互联网络发展状况统计报告》,截至2024年12月,我国网络直播用户规模达8.33亿人。有MCN运营人员在社交平台上发帖总结称,宿舍主播的粉丝群体中,超过四成是18—24岁的同龄群体,而出手阔绰的“大哥大姐”主要是31岁以上的企业白领。

“大哥大姐”是那些打赏比较多的人,排在榜一、榜二、榜三。吴潇收到过最大的礼物是价值3000元的嘉年华。运营人员告诉吴潇,“卖笑”,“陪人聊天”,“哄大哥大姐开心”,这些都是最低级的维护,真正高级的维护叫“向上社交”。

吴潇也认为,在直播间,她的任务是给“大哥大姐”提供情绪价值,让他们心甘情愿给自己刷礼物。

吴潇说,那些花钱打赏的“大哥大姐”多是事业有所成就的人,可能比她优秀,这也给她“向上社交”的机会,她会以朋友的心态去社交。下播后,她会不时问候一下他们,或者分享生活中的事,但避免刻意。“意图太明显,人家都能看出来,反而会离开。”

逢年过节,吴潇也会给他们寄一些表示感谢支持的小礼物,比如零食,或者可爱的娃娃。但她心里很清楚,粉丝只是把她当作“互联网妹妹”,她就像一个被人观看的“电子宠物”。

粉丝送给吴潇的礼物。

在直播间,吴潇的名字叫“小小”,这是运营人员给她起的。最开始直播,吴潇每天只能挣几块钱。她觉得需要人指点,就在网上找到现在的运营人员。她讲述了自己的故事:独自拿着几千块钱创业,寒假在一个小出租房里直播,没回家过年。

运营人员听完她的经历,说相信她。对方看了她的照片,觉得人看起来小小的,但身上有大大的能量,非常有反差感,于是给她梳理人设,就叫“小小”。从此以后,不管换了多少个账号,她一直用这个名字。

在直播间,她必须展现自己最积极的一面。从开场到结尾,她从来不说丧气话,不会丧脸,也不会去责怪、埋怨别人。

她只能表达感恩,表现可爱,每天都积极向上。吴潇觉得,到她直播间的都是“情怀粉”,是被她的能量所吸引。粉丝里有大哥大姐,也有比她小的弟弟,喜欢她直播间和粉丝群的氛围,对她的评价是“活泼可爱的小太阳”。

吴潇平时不直播的时候,尝试自己缓解情绪。

在秦光看来,“如果把直播这个职业从互联网上摘出来,放到企业公司的岗位上去,主播本质上接近销售。只是普通的销售在卖自己的产品,而主播在销售虚拟的礼物,和自己提供的情绪价值。”

秦光分析,直播间的消费群体有一些固定的年龄层,主要集中在30—40岁之间。年纪太小的人,消费能力不够,“除非是一些有钱的富二代”。年纪大的,有四五十岁,“这些人已经离校园生活已经很远了,学生身份是一个很好的标签,在宿舍播更能吸引那些大哥大姐的目光。”

“‘工会’有时候也会对主播设置年龄上限,35岁以上的很多‘工会’就不招了。”秦光说,年轻人自带流量,大哥大姐都爱看。

04

攻击与谩骂

“直播犹如上刑场。”吴潇说。

她在社交平台上分享了每一天的直播日记。直播到83天时,她写道:“我承认我太拼命,太想跑的(得)快一点,最终,还是撑不住崩溃了。每次打PK孤立无援的处境、孤零零的(地)一次又一次惩罚,因为没有音浪渐渐下滑的流量、满公屏的恶臭黄腔评论、每天都来批评你、教你做人、教你做直播的所谓的‘哥’。”

吴潇在打PK。

直播一段时间后,吴潇开始感到痛苦。抑郁的情绪除了来自对流量和赚钱的焦虑,首先来自网友的攻击。

最初,吴潇经常输掉和其他主播的PK,接受各种惩罚。有一次她印象很深,那是2024年,她刚做主播两个多月。

那天她凌晨4点30就开播,困意席卷而来。当时她不熟悉直播,也不知道怎么打PK,不会喊票,“呆坐在屏幕前”。她连麦碰上了一个粉丝上百万的农村户外男主播,对方擅长搞笑和娱乐,直播间的男粉丝较多。这个男主播喜欢调侃女主播,评价女主播的长相,以此来取悦自己的粉丝。

这让吴潇感觉到很无礼,不被尊重。但她想到,这是人家的直播风格,如果她“玩不起”,男主播的粉丝们就会骂她,她自己的粉丝也会瞧不起她。“这就是互联网的恶意。”

吴潇介绍,主播之间的线上PK是直播中常见的一种互动形式。主播在“野区”随意连线,小主播可能会连到大主播。两个主播偶然连上线后,确定玩的游戏和惩罚方式,PK就正式开始,各家粉丝会送上礼物,谁得到的礼物多,谁就赢了PK。PK连麦不仅是为了挣礼物,也是为了拓圈,增加自己直播间的流量。

输掉的主播要被“惩罚”,可能是唱歌跳舞,也可能是恶作剧、真心话或者大冒险。“惩罚可以千千万万种,只要你想得到。甚至可以罚输了的主播明天穿什么衣服,怎么给自己请安。”

吴潇说,她不想一上场就输。当时连上那名男主播后,还没开始正式PK,对方就把她挂掉,还骂了她一句“你会不会直播”。她努力接话和回应,但跟对面“游刃有余”的主播比起来,她显得笨拙,不会处理眼前的情况。吴潇哭了,男主播的粉丝又到她直播间骂,“你会不会直播?”“你什么玩意你就敢开播?”

随后,几千人涌入她的直播间,指责她不会直播,让她下播。她瞬间感觉自己“死掉了”。既为被人羞辱而恼怒,又为自己的无力反驳而挫败。

“互联网上,似乎任何人都有评价你的权利,他们会把你骂得什么都不是。”那天下播后,上学路上,吴潇边哭边骑电动车。风很大,她记得,她当时在心里发誓,“一定要变厉害,直播能力更强,不让人踩在地上”。

吴潇跟运营人员抱怨,运营人员说,“那我们就变强,直到有一天你可以坦然面对他们,可以不在意这些东西”。

很快,“报仇”的机会来了。2024年8月,吴潇偶然又连上之前的大主播,对方没有认出她来。但是吴潇一眼就认出了他。他依然和以前一样,喜欢开女主播的玩笑。

吴潇形容,这次,她“完美”地接上了他所有的梗。对方一说完,她立刻播放她电脑里面早已备好且应景的BGM(背景音乐)。像上次一样,对方继续调侃她。她保持沉着冷静,很快作出反应,拿出道具回击他,并用同样挑衅的语言反击回去。最后打成了平手。

随后,吴潇的直播间又涌来几千人。评论基本在说,“妹子干得真棒”,“妹子反应真快”,“妹子这嘴真不错”。曾经的嘲笑变成了夸赞。

下播后,吴潇立刻找运营人员,兴奋地说这次扳回一局,她没有再被骂。

被冒犯和不被尊重是常态。在吴潇和林思颖的直播间,男性观众占比大,骚扰信息也会出现在私信和直播过程中。

林思颖觉得,这是做主播必然要经历的,她不仅会被其他主播的粉丝干扰,也有黑粉时常进直播间。主播中也“什么牛鬼蛇神都有”,她可能遇到故意跟她吵架博流量的主播,或者在网上发泄自己情绪的主播。

PK中,林思颖也经历过各种各样的惩罚,比如命令她说“对不起”,或者让她蹲在地上不许动,或者惩罚她不许说话。尽管做好了心理准备,但林思颖还是会被刺伤。最开始她会忍着,悄悄难过。后面再连到类似的主播,她会怼回去。但下播了,难过的情绪会再次奔涌袭来。

直到现在,林思颖也没有完全适应突如其来的骂声。当连到其他主播,她不会再主动热情问候,如果对方攻击她,她会更受伤。她已经会区分新主播与老主播。“新主播刚开始都会很热情,说话也很友善。”有时连到某个主播,她还没开口,或者刚说完一句“hello宝宝,打一把呀”,对方只说一个“滚”字就挂掉。

直播久了,被伤过很多次后,林思颖也逐渐变得冷漠。如果遇到她认为不好的主播,她会选择直接挂掉。

05

流量背后

林思颖把直播当作一份兼职,每星期总共播8小时左右。“大学生就业压力现在越来越紧迫,实在找不到适合的方向,直播也可以赚钱。”

林思颖的家人平时也会看她直播,会在她难过时开导她。虽然很多人会觉得直播是不务正业,但林思颖的父母很支持。最开始买设备钱不够,父母资助了林思颖。他们觉得直播是一个风口和职业方向,如果女儿能够抓住,平时还能赚点零花钱。

林思颖曾听运营人员说,“工会”里在宿舍直播得最好的那个女孩,一个月能赚30万左右。后来这名女孩整个寝室的人都在直播。“直播成了主业,学习成了副业。”她觉得,如果大学生急功近利,只想要赚取流量跟金钱,可能会容易迷失自己。

她在社交平台上发布自己直播的内容后,出现很多大学生主播的跟评。有学生主播留言说,刷跑车就加微信,穿jk擦边就有流量,“早知道站着就能挣钱,就不读专升本了”。

林思颖回复她说,“姐妹不要后悔专升本呀,主播都是吃青春饭的,赚了一笔钱后,还得找个稳定的工作”。

吴潇也认为,直播是一种新的职业方向,给面临毕业的大学生提供了就业机会。不过,在人人可以做自媒体的时代,大学生主播很多,都在往风口上挤,但是有些人并不适合做,也可能会被有问题的价值观误导。

做直播后,吴潇能够轻易看出哪些是传媒公司的营销账号,例如,有的账号为了吸引眼球招主播,发帖称“日赚破千,月入过万,18岁大学生主播轻轻松松流水100万”。“这些帖子会误导很多人,贩卖焦虑。真实的数据真没有几个人发,没有谁的直播间是常青树。”为了“起号”,吴潇注销过两次账号,因为新号有流量扶持。

做直播的室友和王丹慧讲述过自己的直播生活。那位室友说,那些看起来游刃有余的话,是根据话术模板背下来的。她开播时间不稳定,下播之后也不会像其他主播一样,一对一维护粉丝到深夜。因此大部分来看的人,刷礼物一次两次后就不会再来。

室友告诉王丹慧,一个晚上播四个小时,效果好时能挣几百块钱,不好时有一百出头。赚的钱,平台抽走一半,剩下要花很大一部分去买直播造型和直播间的小玩意儿。直播没有大家想象中那么赚钱,也没有自己想象中那么赚钱。

秦光觉得,直播虽然是一个门槛比较低的职业,但是进门之后能赚多少钱,可能还是要看个人的运作,“市场会不断地优胜劣汰”。

在秦光看来,直播的黄金年代是几年前。当时这项业务刚刚兴起,也因为客观因素大家都待在家里,使其风头更盛。而现在已经度过了那段快速增长期,“现在不是敢说话就行,要打磨自己的内容,才能有机会做出来”。

宿舍直播有快速爆火的先例,引得许多学生趋之若鹜。秦光提到,有一个主播是一个唱歌不错的大学女生,在直播间里的形象气质和“明星不相上下”,却又有学生的“清纯感”。

秦光公司的运营人员曾数次在策划会上提起这个案例,一般新人开播起号要半年到一年的时间,而这个女生只用了短短一个月,就在全网爆火。场景很简单,宿舍桌上架着一部手机,主播胸部以上的部分正对着屏幕,唱歌聊天,场观却能做到几千人。这在某些人眼中成为一种捷径,让人误以为宿舍场景能带来如此大的影响。

但秦光认为,核心并不在此。“环境只是因素之一,重要的是长得好看,能说会道,这样的人,一个大白墙也能播到几千人。”

大学生做直播,也面临着另一重内心的障碍。很多大学生后台私信吴潇,问她怎么做主播,他们也想挣钱。其中有很多是家境不好的年轻女孩,还有一些家境较穷困的人。但他们担心直播会很丢人,被熟人看到,有一种羞耻感。

吴潇告诉他们,这条路没有那么好走。不过,世界上任何一个不违规犯法的工作,都值得被尊重。

吴潇选择不在宿舍直播的另一个原因就是,在她还没做成之前,她不想听到身边人的评论声。

吴潇跟父母说,她想去做直播挣钱。父母起初担心别人会戴上有色眼镜看她,会说难听的话,比如对主播与“大哥”的关系指指点点、说主播是“网络乞丐”等。

她明白父母的担忧。但她告诉父母,现在直播行业越来越正规,她自己道德感很强,而且遇到了一个对她很好的运营人员。

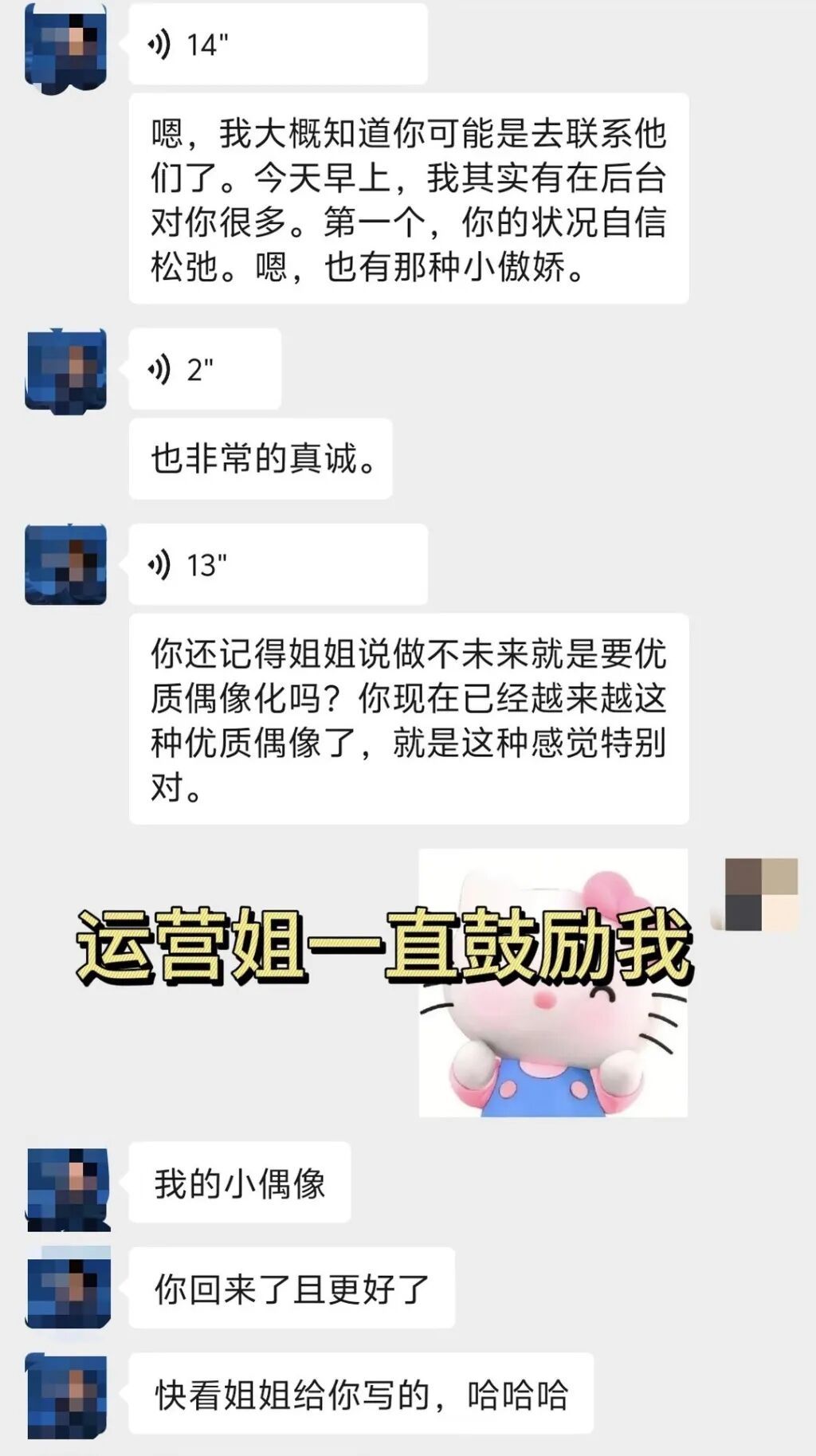

吴潇和运营的聊天记录。

父母理解了她,反而安慰她说,都什么年代了,他们没有那么封建。“现在都是全民直播,身正不怕影子歪。你很努力,我们不觉得丢人,你放心去做。”

父母的话让吴潇吃了定心丸,她感觉有了面对流言蜚语的勇气。

06

不确定的未来

开始直播后,吴潇把东西从宿舍全部搬了出来。那时她有种强烈的感觉是,自己再也回不去了。

她记得与“工会”签约时,公司里有很多和她一样的大学生主播。但是半年以后,他们都陆续离开了。

刚开始,班里同学不知道吴潇在直播,后来有两个女孩跟她聊天,说也有直播的想法,吴潇把她们介绍到自己签的“工会”,一个播了十几天,一个播了七八天,最后两个人选择了其他工作。

发现直播转化粉丝很慢以后,林思颖的兴趣也转向了舞蹈类视频的拍摄,她在专业课上学到的知识对拍摄和剪辑视频有帮助。她会根据平台推荐的热点,跟姐妹一起研究运作、装扮、流量跟投等。

未来一两年,林思颖还想做自媒体,但她也不想放弃直播。如果大学期间能做起来,有不错的收入,她毕业后打算继续从事这个职业。如果不能,她会告别直播。

吴潇说,在大学生直播行业,很少有能坚持下来的人。她迄今最感谢的人是公司的运营人员,吴潇平时叫她姐姐,称她是自己人生的“贵人”,让她在直播上“没走弯路,没走邪路”。

运营姐姐跟吴潇说过,“你的毅力真是万里挑一,我相信你身上的能量感一定能激励到更多姐妹”,她把这句话记在心里。

运营姐姐建议她在社交平台上写日记,因为她很喜欢表达自己。她就开始写,一发不可收拾,更新了500多天,收获了近5000粉丝,2.4万赞。

现在,吴潇每天直播六七个小时,结束后,她再吃上一堆保护嗓子的药。

吴潇吃的药。

比起身体上的痛苦,精神上的痛苦更难以治愈。其实,2024年直播的一整年,每次开播前,她浑身都止不住地难过心慌、头晕,几乎每天都哭。

也有几个小时下来,只挣到5块钱的时候。“娱播并非别人口中所说就是捡钱,坐那就能挣钱。”

她意识到自己可能出现抑郁症状。2024年11月,母亲来陪了她一个月,看着女儿吃药。吴潇感觉,自己原本是一个“高能量、活泼有干劲”的人,但逐渐变成一朵枯萎的花。她理解了很多做过直播的朋友,为何最后都放弃了直播。

家人也劝她不要再做直播,但她不听。在她的至暗时刻,运营姐姐给她推荐各种书籍、电影,陪伴她,哄她。她下定决心在这行死磕到底,她始终觉得,直播行业比别的行业赚钱更快、更多。

心情就像坐过山车。2025年春天,吴潇的直播间流量变好了,打赏也多了,她整个人的状态也好起来。她以为自己不会再痛苦,但每当直播间没有流量,某个大哥又说她“这不好那不好”,她还是会难过。

长期做娱播,吴潇感觉自己和社会有种很强的脱离感,她想让身心和外面的社会接轨。于是2025年9月底,她一口气面试了12份工作,收到了11份录用通知,最后选择了汽车主播的工作,通过直播方式销售汽车。但她发现“不好干”,收入与销售业绩挂钩,也不如娱播。

吴潇参加毕业论文答辩。毕业时她获得“优秀毕业生”和“专业成绩第一”的荣誉。

而且,同时做两份工作,吴潇无法兼顾,身心更加疲惫。干了一个多月后,她辞掉了汽车主播的工作,打算继续做娱乐主播,将直播时间调整到早上的6点到10点,晚上9点到12点。

吴潇分析过自身条件,认为自己非常适合做娱播,兜兜转转还是回到这里。但做娱播时的痛苦,是她无法回避的问题。

现在每天直播之外,余下的时间,吴潇会冥想和看书。她慢慢发现,自己追求的结果,其实不是月入10万,而是一种幸福感,但她的幸福感源自外界的认可,她不知道自己为什么养成了“这样的毛病”。

收入是最直观的认可。老师、同学、朋友、家人听到她的月薪,会夸她厉害,崇拜她,为她骄傲,这曾是她努力的动力。但是她不知道,这种靠金钱转化来的认可会持续多久。如果有天收入很少,她该如何面对。

湖州师范学院教育学院副教授刘佳等在论文《大学生网络直播现象的透视与治理》中提到,30%-40%的主播大学生明确以赚取收入为主要目的。论文认为,在利益驱动下,部分大学生陷入直播的“流量怪圈”。

该论文称观察了千余个大学生的直播间,并访谈了其中36人。论文认为,直播成瘾是大学生直播的潜在风险之一,即为追求虚拟世界的认可,忽视现实生活需求,导致生活失衡。不少大学生无视身体健康,挑战直播极限,陷入过度劳累的恶性循环。

吴潇出生在农村,有一个异卵双胞胎的姐姐。父母很宠爱姐妹俩,对她们“实行放养方式”,很少催她们学习和写作业,平时做决定大多尊重孩子的意愿。

吴潇从小到大都是班长,习惯得到别人的肯定。她和姐姐会监督对方,互相竞争又激励,“都想成为优秀的人”。刚开始直播那年,姐姐在备考专升本,后来顺利上岸。吴潇看到她坚持每天学习,这种坚韧的精神鼓舞到她,她心里暗暗发誓,一定要把直播做起来。

吴潇说,从上大学起,她就想赚钱付学费,想靠自己能力挣很多钱给父母花。大一暑假,她开始做家教兼职。大二暑假时,老师推荐她去公司做新媒体运营,负责写公众号文案。

到大三,一个假期的直播结束后,吴潇赚了将近一万块钱。她给爸爸妈妈、姐姐发了春节红包和祝福,这让她很有成就感。

2024年6月,她用直播挣到的钱租了套四室两厅的大房子,每月房租2500元,想把父母和姐姐都接过来住,只是父母习惯在老家生活,偶尔会过去住两天。

她还记得刚开始直播的那年寒假。那是大年初四,父母开车去看她,给她拿了很多好吃的。她让他们先走,房间小,住不下。

她说,她要直播,一天都不能断。

(文中人物均为化名)