小裁缝白手起家,卖羽绒服年入百亿

作者:吴迪

1975年,苏州一个23岁的小裁缝来到上海石库门,为一位教授上门做衣服。在教授家的报纸上,他无意间看到一个报道:

中国登山队员历经千难万险,凭借顽强的精神与信念登顶世界之巅,测量出8848.13这个精确的数字。

● 攀登中的测量队员。图片来源:央视新闻

这一幕深深震撼了他,出于职业敏感性,他对登山队穿的专业登山服留下了深刻印象。这个小裁缝第一次真切认识到,服装不只是蔽体之物,也可以具备功能性与专业性。

自此,一个大胆的梦想在他心中萌芽:要做一件能登上珠峰的羽绒服。

没多久,这个小裁缝就走上了创业之路,并打造了一个日后畅销72国、年入259亿元的羽绒服品牌——波司登。

这个小裁缝名叫高德康,现在,他还有一个霸气的外号——“中国羽皇”。

● 高德康

凡事都要争第一的小裁缝

1952年2月,高德康出生在苏州常熟山泾村一个裁缝世家。江南的初春称不上温暖,这个婴孩刚刚落地,迎接他的不是温热的米粥与呵护,而是一碗冷汤水——或者说,贫穷。

彼时,高父是村里的裁缝,平日里靠帮乡邻缝补衣物、零星做几件新衣裳勉强糊口。靠着这门手艺,家里曾咬牙支撑,让高德康读完了小学。

可后来,裁缝生意日渐萧条,仅靠父亲的手艺再也难以维系家用。生活的重压之下,刚踏入初中校门的高德康,只能被迫辍学,扛起了谋生的担子。

20岁那年,高德康正式跟着父亲学做裁缝。凭着什么都要争第一的执拗,他仅学了一年,手艺就远超学了三四年的四个兄弟,很快成了村里炙手可热的“三最裁缝”:干活最快、用料最省、版型最时髦。

每每回忆这段岁月,他总是藏不住内心的自豪:“在当时,(我)14分钟能做一条女裤,17分钟一条男裤,45分钟一件中山装,40分钟一件军官装,中山棉服8小时能做两套。”

由于手艺出众,他的订单不仅走出了村子,就连上海的市民也循着名声找上门来。也正在此时,他被中国登山队的精神所感染,并第一次接触到了羽绒服,决心要做一件能登上珠峰的羽绒服。

● 队员身着中国自己生产的羽绒服从北坡登上珠峰。图片来源:新华社

当时,高德康村子里好几个裁缝都是残疾人,做不了重体力的农活,高德康看着很不是滋味,就跟父亲商量:

为什么不把他们和其他一些裁缝都组织起来,让大家都有活干、有饭吃?

他的这番想法,得到了父亲和生产大队的支持。1976年,高德康租下村里老中医家的一个四合院,带领村里的10个裁缝以及8台缝纫机成立了一个缝纫组,走上了艰苦卓绝的创业路。

彼时,由于上海的服装订单多,利润也高。为了抓住机会,他就买了一辆永久牌自行车,每天往返于常熟与上海,200公里的路程成了他的日常。

50年前,这200公里几乎全是颠簸的石子路,再加上高德康去时得带上100多斤的衣服,回时得拉100多斤的面料,所以异常艰辛。

那段时间里,高德康经常早上5点摸黑出门,晚上12点才能到家,但为了不辜负家人和村民的期待,他还是咬牙坚持了下来。

“你必须熬下去,没有办法去找个地方坐一坐,因为坐下来就可能起不来,也不可能有谁帮你分担”,多年以后,高德康回忆起这段岁月依旧感慨万分:“这个苦是不管风雨交加、电闪雷鸣,你也要前进的。”

● 波司登创业初期使用的自行车和缝纫机

也正是这份吃苦耐劳、敢闯敢拼的精神,不仅支撑他熬过了创业初期的最难时光,更成了日后波司登人的精神底色。

随着口碑越做越好,缝纫组的生意也越做越大。1980年,上海一家服装厂找到高德康,希望缝纫组能为其代工,高德康接下了单子,并趁机把缝纫组升级成工厂,正式成立了白茆镇山泾村服装厂。

登上珠峰的决心

1983年,彼时高德康还未涉足过羽绒服领域,距离“做一件能登上珠峰的羽绒服”的梦想还相去甚远。

但一个珍贵的机会,很快砸在已有充足代工经验、攒下良好口碑的高德康和山泾村服装厂身上。

当时,上海飞达羽绒服装厂主动找上门,希望他们承接“申旦”牌羽绒服的部分订单。

那个年代,羽绒服并不流行,且加工程序远比罩衣、夹克等服饰复杂,很多厂家既无技术能力,也不愿接手这份麻烦活。

高德康却欣然接受了这份差事。理性的原因,是他提前看见了羽绒服巨大的市场潜力;而感性的原因,是他切实感觉到了23岁时的梦想在向他招手。

上海飞达羽绒服装厂,前身是上海市延吉服装生产合作社,1975年中国登山运动员所穿的羽绒登山服,正是由其设计和赶制。后来,登山队副队长还特意赶到飞达厂,向飞达厂的全体职工表示谢意。

● 中国女登山员身着飞达羽绒服装厂生产的羽绒服在珠峰上留下珍贵影像。图片来源:上海服装集团

某种程度上说,这是“偶像”发来的合作邀约。为了追梦,高德康业决定专心做羽绒服,为此还把工厂的名字改为了白茆羽绒服装厂。

在给飞达代工的日子里,高德康边做边学,潜心积累羽绒服选料、加工的核心知识,不仅把产品和工艺工序摸得一清二楚,还学到了上海人如何做品牌,形成了自己的营销认知,为日后打造属于自己的羽绒服品牌,筑牢了坚实的根基。

1992年,市场经济愈发活跃。此时高德康也不想再为他人做嫁衣,于是瞅准时机成立了江苏康博集团,并成功注册“波司登”这个商标,自建销售渠道杀向了低线市场。

● 波司登旧厂房

值得一提的是,当时高德康当时不仅在国内注册了商标,而且在美国、加拿大、瑞士等68个国家和地区也同步注册了国际商标。

也就是说,在自主品牌创立之初,他就把发展的目标定位为全球市场。

不过,自己打造品牌,与利润一同剧增的是来自市场决策的风险。企业成立第二年,就遇到了一次生死危机。

当时,波司登在华东市场做得风生水起,为了谋取更大的市场,高德康选择进军北方市场。

按他的构想,北方气候寒冷,羽绒服肯定是“广阔天地,大有可为”,但市场很快就告诉他:做生意不能想当然,特别是在一线市场,充分调研是必要的投入。

那个冬天,工厂里生产出来了23万件羽绒服,但最终卖出去的仅有8万件,超过2000万元的产品都积压在仓库里,再加上还有800万元的银行贷款即将到期,以致给员工发工资都成了困难,企业随时有着倒闭的风险。

高德康看在眼里愁在心里,经常焦虑到彻夜难眠。关键时刻,还是他自小就根植在骨子里“凡事都要争第一”的韧劲告诉他:决不能放弃。

为了挽救危局,高德康来到了销售比较薄弱的东北,深入市场调查。很快,他便发现了问题所在:

北方人有着丰富的过冬经验,可选的防寒服饰很多,例如大棉袄、军大衣等。

羽绒服虽然更轻、防寒性也更好,但款式不够新潮、造型也非常臃肿,缺乏轻便舒适感和时尚感,所以在市场无人问津。

痛定思痛,高德康对羽绒服的颜色、面料、款式、版型、工艺进行了一系列的革新。

1995年夏天,他在北京王府井开创性地开展了反季销售,两个月卖掉了2.5万件羽绒服,靠着回款的500万元,才渡过了这次生死考验。

不过塞翁失马,焉知非福。在绝境之下的自我突破,也帮助波司登实现了进化。1995年,其绒服的销量就已经成为全国第一,并在此后几年里稳住了市场地位。

随着企业步入正轨,高德康也没忘最初的誓言。1998年5月,中国登山队队员穿着波司登羽绒服登顶珠峰,成功抵御了零下43℃的高寒气候。

这不仅是对波司登产品质量最硬核的佐证,更让高德康多年的“登峰梦”终成现实。

● 1998年波司登助力登顶珠穆朗玛峰

曲折中前进

进入新世纪后,高德康率领波司登跟随中国经济的快速发展,也驶入了快车道。

但市场的环境向来阴晴无定,期间波司登也走过不少弯路,甚至一度跌入谷底。大抵上,可以用“曲折中前进”来概括。

2007年,波司登成功在港交所上市,彼时高德康55岁,前半生的事业来到了全新的高度,但他并不打算停止攀登的步伐,还想再创新高。

羽绒服这门生意,就和雪糕一样,是门季节性很强的生意。在全世界大部分地区,都是冬天卖得多,夏天鲜有人问津。

但与之相背离的,是成本不会因季节变动而降低。就拿波司登开在商场的门店来说,不能跟房东商议只租冬天不租夏天。站在经营角度,这是对租金成本的浪费。

于是,高德康就想,反正我有工厂有门店,那何必要拘泥于羽绒服这个品类呢?自此,波司登就开启了扩张之路,一边收购工厂孵化波司登的男装、女装、童装品牌,实行“1(羽绒服)+3”战略,一边加速开店速度,2013年,其门店数量一度突破恐怖的13000家。

● 波司登伦敦门店

这套打法看似凶猛,但波司登不具备与之相匹配的执行力,最终导致的结果就是:

战略不聚焦,盲目地做加法,导致资源严重分散。当时什么都想做,却什么都做不精,羽绒服的品牌能量和消费者认知逐渐弱化。

到2013—2014年,波司登已被视为“中老年人专属”羽绒服品牌,成了爸爸妈妈穿的衣服,品牌急剧老化,势能下降,与时代主流用户渐行渐远。

更雪上加霜的是,那几年所有的服饰品牌都不可避免地面临一个世纪变数:电商崛起。

在电商渠道的冲击下,不仅稀释了波司登花大成本建立起的门店优势,平台还吸引了大量国际品牌涌入中国市场,竞争白热化。

最终的结果,是国内服装行业同质化竞争加剧、产能过剩,多数品牌陷入高库存困境,门店大量关闭。

在这样的背景下,2014年波司登遭遇了业绩大幅滑坡。事后复盘这段经历,高德康总结了三个“很痛”领悟:

第一,必须回归初心,聚焦主业。

在后来的变革中,波司忍痛登砍掉了男装、家居等非核心业务,重新聚焦羽绒服。秉持“一群人、一辈子、一件事,做最好的羽绒服,温暖全世界”的信念,开启“二次创业”。

第二,用户第一,警惕品牌与时代消费者脱节。

做产品始终要以消费者为中心,产品设计与质量要迎合消费者的审美和需求,并随社会进步和消费者价值理念变化,实现持续迭代、自我超越。

第三,品牌引领,品牌是高质量发展的重要象征。

之后的波司登,开启了一场向高端化和年轻化的攀登,重塑品牌力、产品力和零售力。

品牌方面,波司登通过参展纽约、米兰、伦敦时装周,参加国家级品牌活动展,做强品牌势能,并与加拿大鹅、北面、始祖鸟这些国际大牌正面硬碰硬;

● 波司登亮相巴黎时装周

产品方面,波司登开始围绕户外和冰雪消费做产品,并与多个知名设计师合作,邀请杨幂、肖战、易烊千玺、谷爱凌等明星代言;

零售方面,波司登采取开大店关小店的策略,关闭坪效较低的小店,升级一线城市的旗舰门店,同时发力线上电商。

在这些努力下,波司登于2017年底终于恢复增长,至今已连续八年创新高。

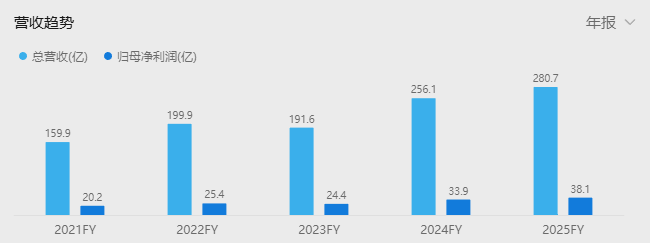

在2016财年,波司登的总营收还只有57.87亿元,但到了2025财年,这个数据飙升至了280.68亿元。

相较之下,加拿大鹅在2025财年的总营收仅为13.48亿加元(约合68.48亿元人民币)。

悬殊的业绩差距,足见波司登在全球羽绒服市场的地位。

波司登向上,雪中飞向下

无论是消费者还是投资者,想真正判断一家企业到底值不值得信赖,从不只能看纸面的营收和利润数据。

更重要的,还有企业在瞬息万变的市场上,有没有强大的抗风险能力。比如说,产品是否具有竞争力、品牌形象是否被认可、领导层的决策是否英明、团队的执行力是否强大等等。

在数次走出低谷,攀爬向更高峰的历程中,与营收一起成长的,正是波司登的产品力、品牌力、决策力和执行力。

如今,高德康的战略很明确,就是在羽绒服这“一厘米的宽度”的领域深挖“一公里的深度”。

● 波司登集团近年营收趋势(单位:港元)

具体到打法上,他选择让主品牌波司登打高端,让次品牌雪中飞走下沉。

早在2021年末,波司登就业绩说明会上透露:“未来波司登羽绒服价格还将持续上涨,2017年均价在1000元左右,2020年均价在1600元左右,未来会达到2000元以上。”

要知道,国产品牌走高端一直是件很难的事情。长期的市场习惯,让很多消费者始终信奉“外来的和尚好念经”,愿意高价购买洋货但不能接受国货存在溢价。

但波司登却打破了这样的市场潜规则,不仅站稳了1000—3000元的市场,且市场份额还在持续暴增。

波司登能站稳高端市场,主要有两方面原因:

一是产品匠心,像北面这种与波司登同价位的国外品牌,就有很多消费者反映设计和走线不如波司登(事实上,北面的很多产品也是由国内工厂代工);

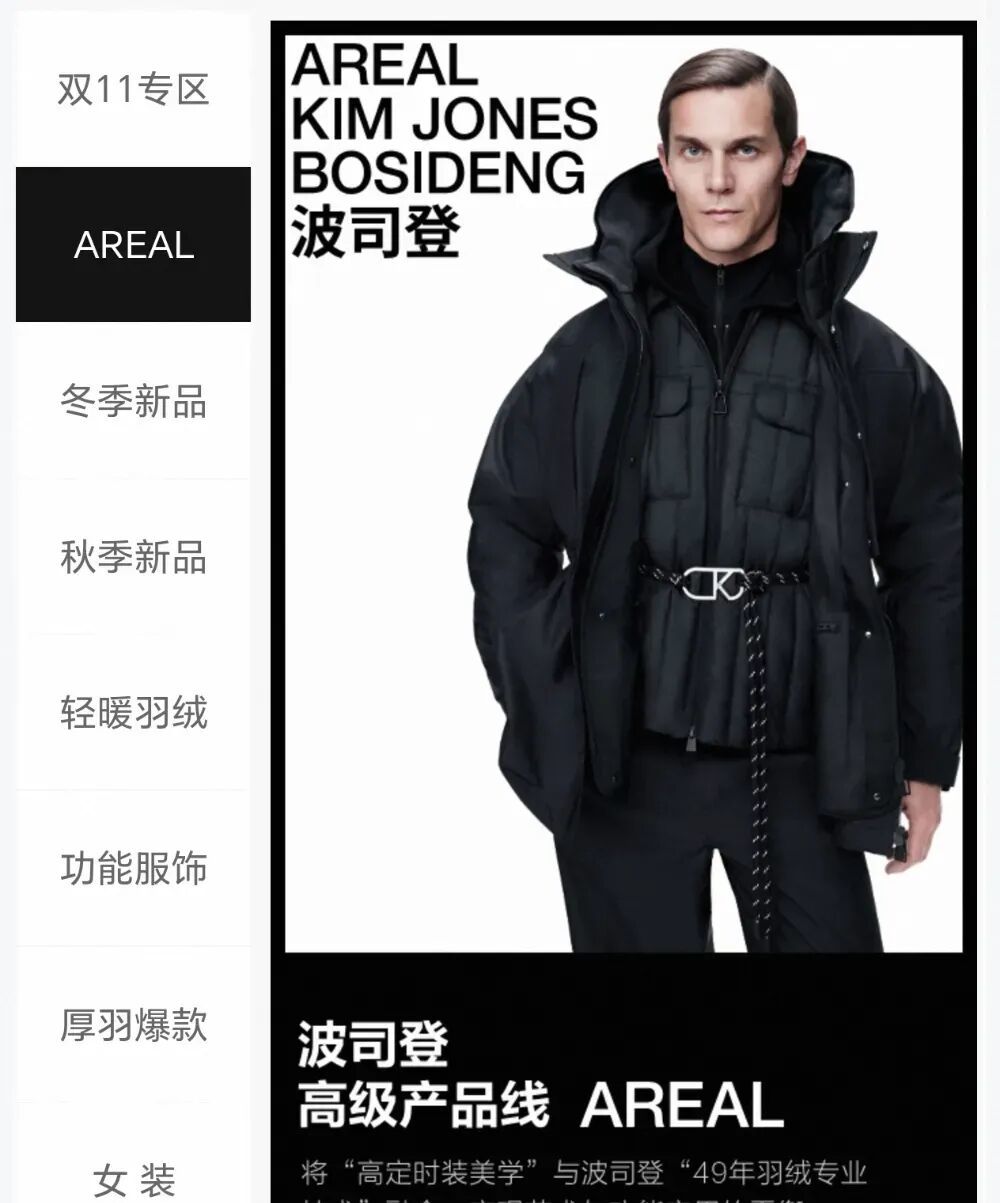

二是品牌建设用心,除了前文所说的积极参与时装周,波司登今年还有一个大动作——请来了前LV、Dior、FENDI的设计总监Kim Jones,共同缔造了高级产品线AREAL系列,时尚的设计,让很多消费者重新认识了波司登这个老品牌。

● 图片来源:波司登旗舰店

在波司登杀向高端羽绒服市场的另一头,高德康也没放弃对平价市场的坚守,而这个重任,就交由了雪中飞来完成。

雪中飞,这个创立于1999年的子品牌,历经多次与波司登的合作经营与拆分独立运作。

自2018年起,雪中飞开始推进“互联网+”转型和品牌年轻化,核心产品线集中在300—800元,其背靠波司登的品质,无疑是极具性价比的选择。

在2024/25财年,雪中飞品牌收入约为22.06亿元,同比增长9.2%,占集团品牌羽绒服销售额的10.2%;今年6月,集团更是表示,要在2025年投入更多资源,将雪中飞打造为中国冰雪羽绒服第一品牌,可以其在集团中重要的生态地位。

而未来,在波司登和雪中飞两个品牌的共同推动下,属于高德康和国产羽绒服的攀登之旅,还远未抵达顶峰。

写在最后

从一辆飞跃牌自行车,到畅销全球72个国家和地区,用半个世纪的坚守与拼搏,铸就了一个享誉全球的羽绒服品牌。

纵观半个世纪的风风雨雨,有太多的值得书写的精神,也有太多失败的教训和成功的经验值得总结。

但对于高德康来说,波司登以及波司登人的灵魂,都应当始于1975年那个23岁小裁缝在报纸上的惊鸿一瞥。

回望那项自1965年开启、耗时十年完成的测量任务。我们想向世界展示的不只是8848.13这个震撼的数字,更是要展示我们“攻坚克难、永不言弃”的精神信念。

正是这份精神信念的力量,彻底改变了高德康的人生轨迹,更由他传递给身边每一个人,深深融入波司登的品牌血脉。

● 自1999年以来,高德康个人累计出资超1.3亿元建成了康博村,让原来祖祖辈辈散居在河汊港湾之畔的山泾村人乔迁新居

而波司登近半个世纪的创业,在某种程度上说,也是另一种形式的“登峰”——

其想向世界传递的不止是最优秀的羽绒服产品,更是这段有关精神传承、有关永不言弃的拼搏故事。

或许某天某地,会有某个年轻人看到波司登的这段故事,让这份精神再度接力、生生不息。