学校食堂的帝王蟹,走为上策

作者 | 速棠

编辑 | 向现

一只摆上高校食堂窗口的帝王蟹,引起了一轮讨论。

11月1日,南京大学多名学生发帖称,南大仙林校区第九食堂新开的“渔船海鲜”窗口展示多种鲜活海鲜,其中帝王蟹(4.2斤)标价为999元一只,长脚蟹(1.9斤)标价为348元一只。此外,该食堂档口还有158元一只的波士顿龙虾、68元一条的石斑鱼可供选择。

南京大学食堂供应的帝王蟹

“帝王蟹—学生食堂”,两个概念同列,吸引了大量眼球,批评当然也就不可避免。批评者认为,大学食堂引进高端海鲜,有鼓励学生高消费、与勤俭节约理念相悖之嫌。只需要两个简单的形象,人们就可以轻易构建起一种价值卫道士的立场。

高档餐厅里,一道帝王蟹往往要千元起步,价格高昂。帝王蟹因而不仅是食材,更与“高端”和“奢侈”的消费符号挂钩。这与人们印象中的大学食堂,形成了鲜明反差。

反对帝王蟹出现在高校食堂,初衷不难理解:作为保障师生餐饮需求的服务主体,食堂被期待供应“物美价廉”的餐饮,而非制造出消费分化。

道理显然也是对的。在同一个校园接受教育的学生,应当尽量生活在价值取向“单纯”而非攀比的环境中。对具有教育导向功能的高校来说,食堂乃至高校服务本身,通常承载着朴素、平等的期许。而不让奢侈餐饮进校园,也被赋予一种守住价值底线的象征意义。

问题在于批评所基于的事实成问题。

“帝王蟹进高校食堂”是一种片面化的的“景观”呈现。它漂浮在互联网,缺少前因后果,我们极容易攫取其中最猎奇的部分,加以猛烈批判,而非形成完整的评价。

公开信息显示,南大仙林校区第九食堂于2017年开业,其定位是提供区别于普通学生食堂的精致餐饮。当时,连锁烘焙品牌巴黎贝甜在这里落地亚洲最大门店,面积有335平方米。

南大巴黎贝甜用餐区

这家食堂也并不由南大后勤集团直接运营,而是采取社会化运营方式。今年8月,南大发布公告,称为进一步丰富学校菜肴品类、提升伙食质量、满足师生日益增长的个性化饮食需求,决定对仙林校区学生第九食堂进行公开遴选,选择1家餐饮公司负责食堂整体委托加工合作管理,所有窗口由中选单位自营。

也就是说,“999元帝王蟹”由中标方自营,是高校范围内的市场化行为。

“帝王蟹进高校”背后,正是高校后勤服务市场化的大背景。

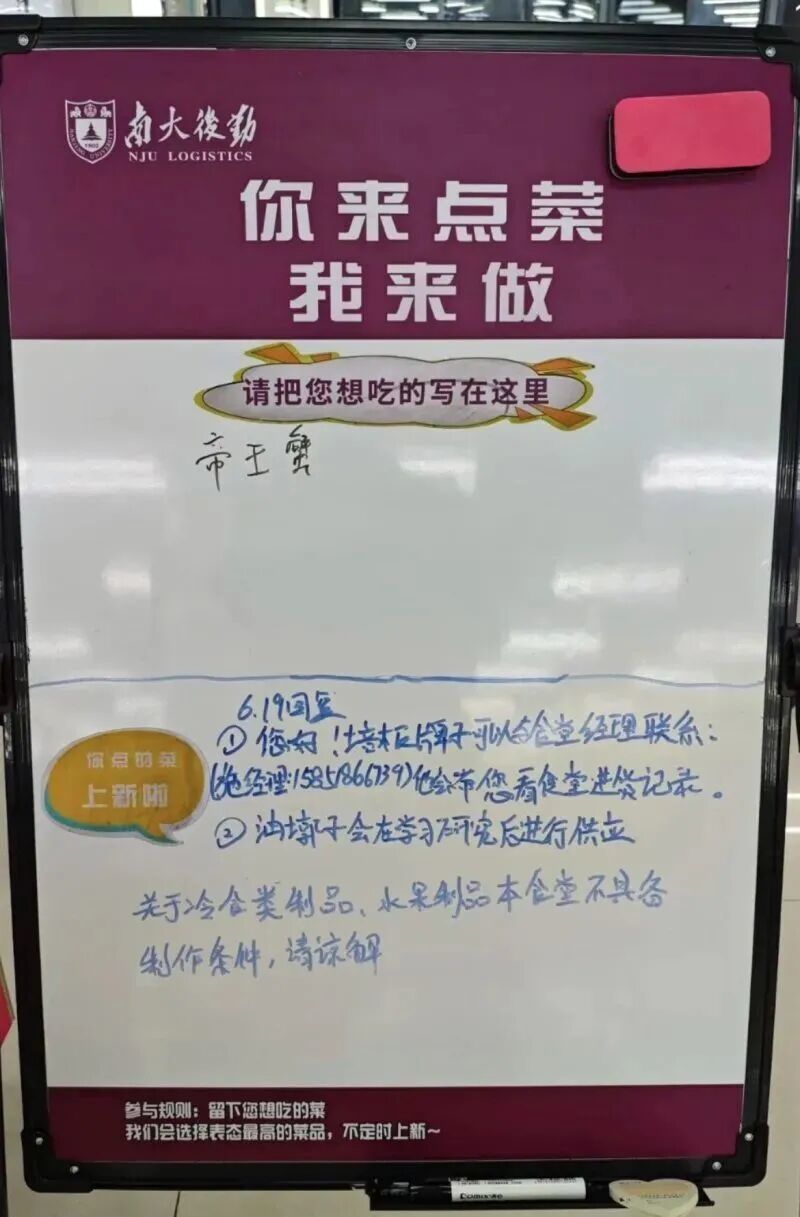

今年4月,南大食堂曾推出“你来点菜我来做”活动,有学生在留言板留下了一句玩笑的“我想吃帝王蟹”。尽管相关负责人澄清,此次帝王蟹供应并非回应当时的“许愿”,但也体现了高校后勤尝试创新服务、离学生更近的一贯努力。

多位南大学生对南风窗表示,仙林校区除第九食堂外,还有第四、五、六等多个学生食堂,菜品均价在15元左右;即便定位稍显“豪华”的第九食堂,其过往菜品价格水平也在人均15-50元间浮动。相关负责人也对媒体表示,由于养蟹的玻璃水池空间有限,每天仅供应一只帝王蟹。

上述学生提到,南大在“普惠”“平价”餐饮方面也有诸多举措。食堂里有1分钱的暖心早餐、7到10元的“学子套餐”,午晚餐提供甜咸两种免费汤品。想吃主食,也能花1.5元点一份阳春面或蛋炒饭。

南大食堂“学子套餐”

与之相对,“帝王蟹”仅在一个食堂窗口限量售卖,并且处在试运营阶段。在南大的餐饮体系里,将其定位为服务形态的试水、创新更为恰当,仅仅是众多选择中的一种。

由一只“帝王蟹”引申到高校内的奢靡消费,是典型的滑坡谬误——将单一、局部的对象扩大化,提前预演灾难化后果,而对高校原本的餐饮供应和价格系统视而不见。这悖离了市场“你情我愿”的自然发展,也是对大学生认知和判断能力的不信任。

难道一只帝王蟹,会轻易撼动一所高校的价值天平吗?

涉及教育话题,人们对“平等”格外敏感。正如有的声音说,帝王蟹进入高校食堂,会助长学生之间的攀比和自卑心理,就如同他们敏锐意识到,现在小学生之间也越来越爱攀比文具了。对学生来说,保持知识和技能的纯粹学习,始终是主线任务。

这样的看法或许更适用于高中以前的阶段,而非大学校园。

大学是一名学生迈向社会的预备期,与社会的交接极其紧密,鼓励个性化发展与个体的独立思考。当代大学生通过实习、调研、社会实践,正在密切接入社会,并非封闭在象牙塔里“掉书袋”的读书士子。学习以外的部分,让他们深度“社会化”,甚至要重于课程本身。

《安娜》剧照

另一方面,数字时代的商业逻辑也在加速渗透校园。在线下,海底捞、星巴克、麦当劳、肯德基等知名品牌纷纷入驻校园,触达大学生群体,高校食堂变成了“轻商场”;在线上,各大社媒平台则通过“校园博主招募”,将学生卷入内容生产与消费的链条,培养“校园KOL”。

在这样的现实语境下,高校——这个连每个人的课表都各不同的地方,又如何要求绝对“均一”的服务供给和“价值导向”?如此要求食堂,未免刻舟求剑。

况且,对于家庭存在困难的学生来说,进入大学后,来自消费差距上的冲击是方方面面的。如果大学内客观存在的消费分化让人内耗,至少食堂在其中的影响作用相当有限。

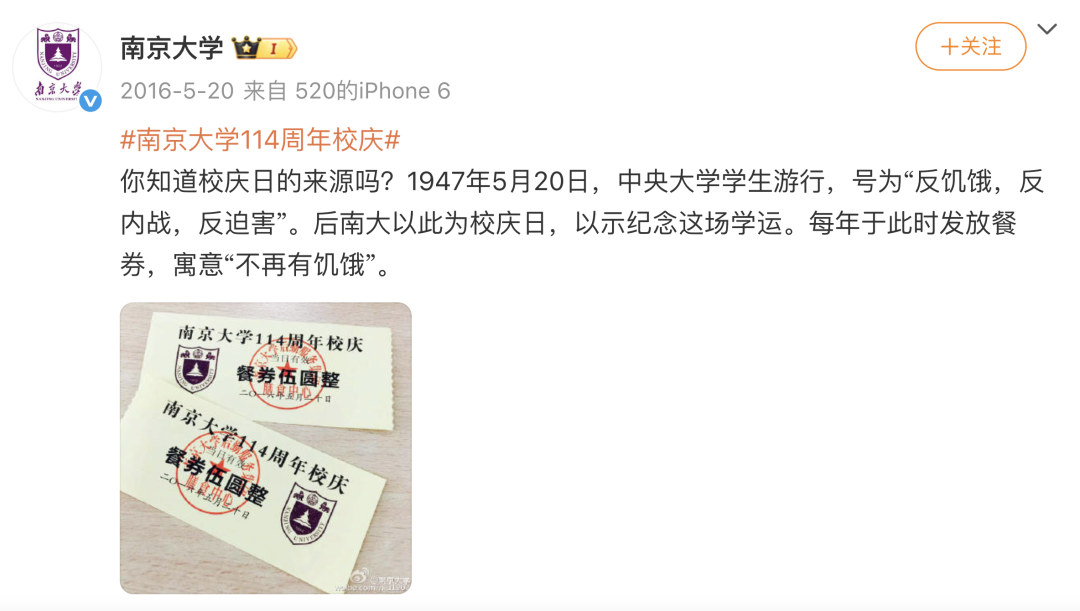

这并非否认高校食堂应该在消费理念上发挥正确的引领导向。南大与“吃”的确渊源匪浅,它的校训最早是“嚼得菜根,做得大事”,以“嚼菜根”激励学生在艰苦环境里坚守理想。1947年,在国民党发动内战的背景下,当时的中央大学学生发起“反内战、反饥饿、反迫害”运动,至今,南大每年校庆会为全体学生发放餐券,提醒学生记得前辈的民族傲骨。

可见,关于“吃”的价值引导,不只体现在一道菜的价格表象,也不体现在外部看客如何在价值上自我打鸡血。食堂的供给,应当是面向市场的开放选项,允许不同需求、不同能力的学生自主选择,这本来就不是适用令行禁止原则的领域。

其实对于家庭经济条件存在差异的学生,更需要问的是,大学能为他们提供哪些制度的“梯子”。在这方面,南大做出了相应的努力。例如,每年为上百名困难学生提供勤工助学岗位,实施一项名为“雨花斑斓”的针对性成长计划,帮助这些学生在英语口语、自信心、人际沟通、体育健康、办公技能、形象与礼仪等方面提升素养,弥合成长背景差异带来的差距。

相比单一的食堂服务和消费差异之争,对于弱势成长背景的大学生,这些从技能素养到心理能力的综合“社会化”培养,更加重要,更值得投入关注。

11月4日,南大方面回应,相关食堂窗口已经撤下帝王蟹等食材。

可以理解。在一个只在意冲击性的意象、很少人关心全面的事实、百口莫辩的舆论场域,尽快离开这无谓的纠缠,也是安心干实事的需要。走为上策。