103岁杨振宁逝世,一个世纪的传奇谢幕

能和杨振宁生活在同一时代,是我们这代人的幸运。

作者:牧龙闲人

来源:最华人

2025年10月18日,物理学泰斗杨振宁先生在北京与世长辞,享年103岁。

作为中国科学院院士、诺贝尔物理学奖获得者,杨振宁是当代最伟大的物理学家。

1922年,他出生于安徽合肥,在粒子物理学、统计力学和凝聚态物理等领域作出了里程碑性的贡献。

现重发旧文一篇,谨以此文,悼念杨先生。愿先生一路走好。

作为中国科学院院士、诺贝尔物理学奖获得者,杨振宁是当世最伟大的物理学家。

不过,大多数人对他的认知,更多是停留在他的婚姻和年龄层面,对其科学贡献所知甚少,以至于非议不断:

有人说他被过誉了:“说他比霍金厉害,如果他真那么牛,我为什么不知道他?”

有人说他不爱国:“在国家最困难的时候,钱学森、邓稼先返回了祖国。他不但没有回国,反而加入了美国国籍。”

还有人说他很势利:“现在中国发展好了,他又加入中国国籍,不是摆明了回国养老圈钱吗?”

甚至有一些人,是单纯地为了喷而喷:“82岁娶了个28岁的老婆,哪有一点儿学者楷模的样子?”

一桩桩一件件,听起来“槽点”满满。

但事实真的如此吗?

杨振宁到底牛不牛?

对于这个问题,我们可以毫无疑虑地回答:牛!

并且,不是一般的“牛”,而是科学界公认的“牛魔王”级别的存在。

寻找“上帝之手”

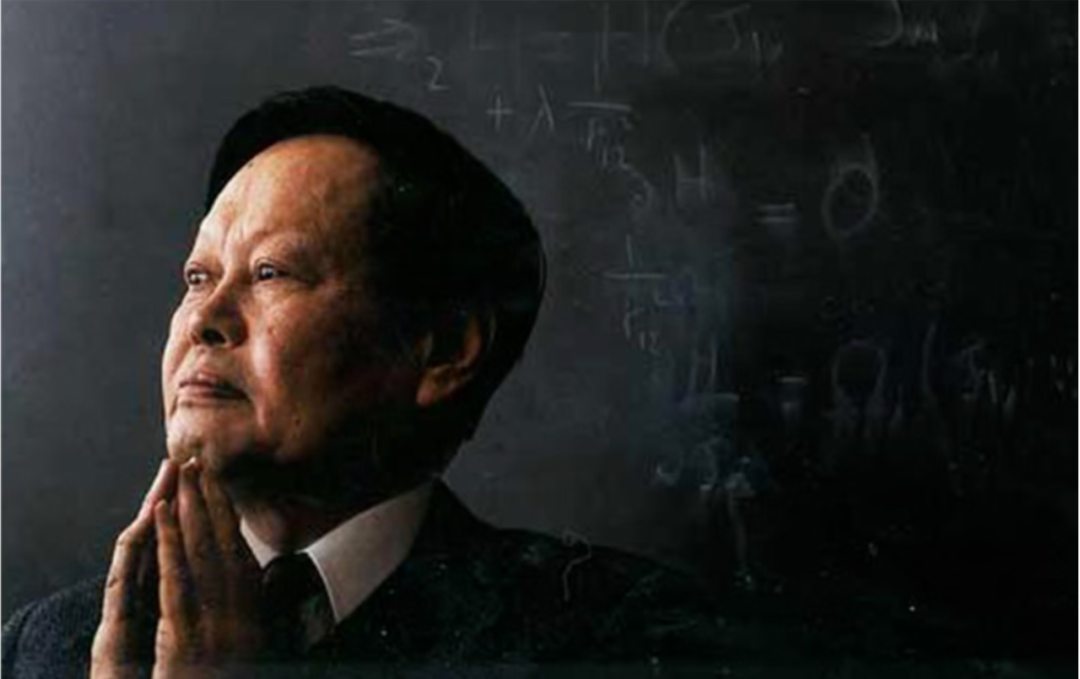

先来看一张照片。

● 物理界科学家合影

这张照片,是国际物理会议后的合影,集中着当今全世界顶尖的物理学家,每一位站出来,都是在各国科学界跺一脚颤三颤的人物。

站在最中间“C位”的那个人是谁呢?

没错,是杨振宁。

整个物理学界,公认的领军人物。

“既然杨振宁的地位那么高,为什么大多数人没有听过他的成就呢?”

因为杨振宁研究的东西,我们在日常生活中是很难接触到的,其深奥程度,也是很难理解普及的。

九年义务教科书中没有任何提及,高中课本也没有做任何介绍,即便是大学物理系的教科书,都很少涉及相关的知识点。

这就注定了他的学问在大众中很难传播。

在这个流量为王的时代,普通大众难以理解的东西,尤其是专业的学术性问题,媒体自然不愿意报道,因为受众面实在是太窄了。

相反,如果写一些关于杨老的“花边新闻”,岂不是更有看点和噱头?

所以,我们能看到的,大多是一些很有争议性的“负面消息”。

一定程度上可以说,杨振宁是当今最伟大的物理学家,没有之一。

1957年,杨振宁和李政道获得了诺贝尔物理学奖。

● 1957年12月,李政道(左)、杨振宁(中)在瑞典接受诺贝尔物理学奖

在了解这项诺奖之前,我们需要先说一个名词——宇称守恒。

宇称,就是指一个基本粒子与它的镜像粒子完全对称。

打个比方,人在照镜子时,镜中的影像和真实的自己,总是具有完全相同的性质——衣着容貌、表情动作等等,都是一致的。

这已经成为人类的常识。

所以长久以来,科学家们也便理所当然地认为,一个基本粒子与它的镜像粒子,所有性质也完全相同,运动规律也完全一致,这就是宇称守恒。

即使费曼、泡利、朗道这些物理学大师,在研究遇到瓶颈时,也从未质疑过这一物理学“铁律”。

直到杨振宁和李政道出现。

● 杨振宁(右)和李政道在诺贝尔颁奖礼上

二人打破了传统的路径依赖,于1956年提出了“弱相互作用中宇称不守恒”,这一发现,直接推翻了“宇称守恒”的金科玉律,让今后的物理学研究少走了许多弯路。

从提出理论到获得诺奖,前后只用了不到一年的时间,这种获奖速度,在诺奖百年历史上都是非常罕见的。

“它影响了整个物理学界的方方面面,是囊括了分子、原子和基本粒子物理的一项革命。”

但是,“宇称不守恒”还算不上是杨振宁最重要的成就。

他最重要的成就,是“规范场论”。

诺贝尔物理学奖获得者丁肇中这样评价:

“提到20世纪的物理学里程碑,我们首先想到三件事,一是相对论,二是量子力学,三是规范场。”

什么是“规范场”呢?

这里用最直观的例子,稍作解释一下。

大自然中,存在着各种各样的现象:声,光,热,电,运动……

物理学家们研究这些现象,得到了一堆关于运动、声学、光学、热学之类的定律和公式。

这些定律和公式越来越多,且“各自为政”,让物理学变得越来越繁琐复杂。

于是,物理学家们开始考虑,有没有一套统一的理论,来解释全部的现象呢?

他们由此提出了大一统理论,即“万物之理”,希望以此揭开万物运行的本质规律,寻找“推动世界运行的上帝之手”。

经过两个多世纪的努力,物理学家们发现,造成这些现象背后的“力”,本质上可归结为两类:一个是引力,另一个是电磁力。

牛顿提出三大运动定律和万有引力定律,将大到行星运动、小到两个铁球同时落地这些现象解释出来,统一了引力;

麦克斯韦提出麦克斯韦方程组,将一切电现象、磁现象和光现象,统一为了电磁力。

接下来,如果谁能将引力和电磁力统一起来,就能完成物理界的“大一统”,找到“上帝之手”。

● 牛顿

但是,牛顿没能完成,麦克斯韦也没能完成。

并且,后人在后续的研究中渐渐发现,麦克斯韦方程组和牛顿力学的框架,二者竟然是矛盾的。

这俩大神到底谁错了?

谁都不敢说,谁都不知道。

这个时候,爱因斯坦站了出来,说二者都没有错,只是需要“调整”一下。

于是,他提出了狭义相对论和广义相对论,解决了引力和电磁力之间的矛盾,震惊了全世界的物理学家,由此“一战封神”。

显而易见,接下来物理学最重要的任务,就是如何把引力和电磁力统一起来了。

● 爱因斯坦

可惜的是,聪明如爱因斯坦,穷尽后半生,也没能完成二者的“大一统”。

不仅如此,随着实验仪器的进步,人们撬开原子核,在原子核内部又发现了两种新的力:强力和弱力。

这下可好,不仅没能统一,反而多出了两个力。

就好比程序员发现了一个漏洞,为了修复这个漏洞,他又制造出了更多的漏洞。

面对新出现的两个力,人们压根不知道该怎么描述。大一统理论,忽然就变得遥遥无期了。

研究陷入了瓶颈,所有物理学家对此一筹莫展。

就在这个时候,一个人横空出世,给迷雾重重的物理学指明了方向。

他就是杨振宁。

● 杨振宁和米尔斯

杨振宁和米尔斯,提出了“杨-米尔斯规范场论”,将宇宙中已知的四种基本力,除引力之外,直接统一了其他三种,朝着“大统一理论”迈出了非常重要的一步。

以上这些,堪称一部极简的物理学统一史。

之所以介绍这么多,是因为我们只有站在这样的高度,才能给杨振宁一个公正合理的定位。

杨振宁于1994年获得鲍尔奖,这是北美奖金最高的一项科学奖,颁奖词不吝赞美地肯定了杨振宁的不朽地位。

“这个理论综合了有关自然界的物理规律,为我们对宇宙中基本的力提供了一种理解。它很大程度上重构了近40年来的物理学和现代几何学。这个理论模型,已经排在牛顿、麦克斯韦、爱因斯坦的工作之列,并必将对未来几代产生类似的影响。”

不回国背后的“秘密”

杨振宁取得了举世瞩目的成就,但在很多国人的眼中,似乎并不待见。

其中最多的一个声音是:“在中国最困难最需要科学家的时候,钱学森、邓稼先都回国了,杨振宁为什么不回来?反而加入了美国国籍?”

关于这个问题,其实钱学森早已给出了答案:“是因为国家需要杨振宁留在国外,他在国外的作用,远比国内大。”

当年,美国政府为了打压中国,采取各种软硬措施,禁止留美的中国籍博士返华。

中国政府想了很多办法,终于迎回了钱学森、邓稼先,因为这二人搞的是应用科学,当时国家急需研制导弹、原子弹,他们回国可以帮上大忙。

为什么没有让杨振宁回国呢?

因为杨振宁搞的是理论物理研究。

在当时中国落后的实验条件下,杨振宁回国几乎做不出什么突出的贡献,反而会分掉其他科学家的研究经费,这对国家和个人都是不利的。

一个普遍的观点:应用科学是国家的,理论科学是世界的。如果我们懂了这句话,自然就知道国家的安排是正确的。

至于杨振宁为什么要加入美国国籍,则是因为他经常要出国交流和访学,持当时的中华民国护照出国会受阻。

但杨振宁一直心系祖国。

在美国的那段时间,杨振宁一直在为中国发声。

1971年,他参与保钓活动,在“归还冲绳协定”听证会上作证,从历史、地理和现实的角度,全面讲述钓鱼岛是中国领土的事实。

1977年,他自掏腰包,在《纽约时报》上刊登全页广告——致美国卡特总统的公开信,要求美国政府放弃孤立中国的政策,尽快与中国建交。

除此之外,杨振宁还自发筹集资金,在纽约组织成立了“与中国学术交流委员会”,帮助中国学者到美国学习访问,前后共有1000多名中国学者得到了深造的机会。

著名教育学家周培源,对杨振宁有一句评价:“杨振宁是美籍华裔科学家访问中国的第一人,也是架设起中美之间科学家友谊和交流桥梁的第一人。光是这方面的贡献,杨振宁的成就便是无人能及的。”

2003年底,杨振宁回国定居,搬到清华大学长住。

此时,他已经81岁。

也正是从这个时候开始,网络上出现了大范围的谩骂声,认为他“回国圈钱来了”。

我们不知道这一事件的背后,是否有别有用心者在故意带节奏,但毫无疑问,杨振宁的名誉受到了很大的影响。

我们但凡沉下心来略微想一想,都能看出这些骂声都是扯淡。

杨振宁用得着圈钱吗?

他放弃了美国的高薪,回国主持创办清华大学高等研究中心。

他为中心捐赠了100万美元,又通过各种渠道,募集了1000多万美元,专用于清华大学引进人才和培养学生。

那些谩骂和质疑他的人,又做了什么呢?

那些说他“圈钱”的人,有没有觉得自己太龌龊了些?

● 杨振宁和清华大学高等研究中心首届基础科学班同学在一起

还有人骂杨振宁“回国养老”,这更是无稽之谈。

杨振宁参与建设了国内60多个顶级物理实验室,他亲自做研究,以清华大学的名义发表SCI论文30多篇,将理论凝聚态物理、冷原子物理科研水平提高了几十年,更为国家培养了一大批人才。

这种伟大的科学家,不知道有多少国家垂涎三尺,我们有这样的“国宝”,实乃国家之大幸、民族之大幸。

杨振宁百岁时,仍然战斗在科研一线。

对后辈的提携和对祖国的报效,他一刻也不曾停歇。

他的科研成果是全人类的宝贵财富,他让世界知道了中国人在物理学上的巅峰成就。

在当年拿到诺贝尔奖时,他说了这样的一句话:

“假如今天有人问我,你觉得你这一生最重要的贡献是什么?我会说,我这一生最重要的贡献,是改变了中国人自觉不如人的心理。”

最后,援引科普作家卓克的一段话:“能和杨振宁生活在同一时代,是我们这代人的幸运。这种幸运,当然不应该被忽视和辜负。”

先生一路走好!