痛别杨振宁,“在被‘锁死’的年代里,他推开了黑屋子的大门”

今天最让网友震惊的消息:10月18日,著名物理学家、诺贝尔奖获得者杨振宁因病在北京逝世。

就在半个多月前,他刚刚度过了自己103岁的生日。

这位成名于上世纪的科学家,被很多人称为“物理学活着的传奇”。

记得电影《奥本海默》上映的时候,大家还开玩笑说“这里面的角色都是杨振宁的导师、领导和同事”。

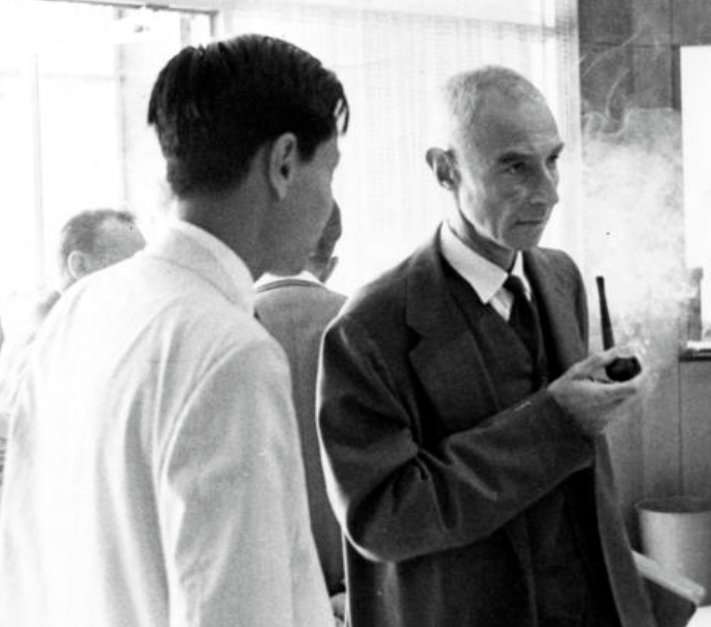

杨振宁和奥本海默

在过去这些年里,杨振宁曾经活跃在热搜上、新闻里,他在大众心中的形象也呈现出形形色色的样貌。

但近几年,围绕着他的公众讨论渐渐开始回归那个最初的、也最重要的身份,“物理学家”。

越来越多人回忆他的成就,以及他如何在物理学发展的瓶颈期为其他科学家推开了一扇大门。

今天他离开了,人们似乎彻底告别了那个科学界“巨星闪耀”的时代。

带给大家的震颤,远不止一个著名物理学家离去的沉重与哀伤。关于物理边界、宇宙奥秘、人类未来的讨论,也一并爆发式地翻涌出来。

01

“没有年纪的人”

花一辈子跟物理死磕

10月1号杨振宁刚过完生日,好友@宫保晒出的庆生图里,公寓窗户上挂着103字样的气球。

清华大学党委书记邱勇和学生代表前去祝贺,并未公开发布杨振宁的庆生照片,很是低调。

十多年前南开大学校长曾解释,“杨先生本不喜做寿,因为真正做科学的人是‘没有年纪的人’”。

自从2022年不幸摔倒住院后,杨振宁就极少公开露面,出席活动一般也采用录制视频的方式。

《世界日报》在22年10月的报道中称,摔倒就医躺在病床上的杨振宁还坚持用平板电脑办公。

这几年来,场外的风波逐渐散去,面对这样一位始终奋斗在科教一线的百岁老人,越来越多人开始尝试着去理解他到底是一位何等重量的科学家、他的科学发现意味着什么。

网友们半是玩笑半是钦佩地表示,这是唯一一位在世时就被怀念的科学家。

这张常被大家“拆解剖析”的图,是1999年国际物理会议的合照。

众多顶尖科学家的站位组成菱形的“物理之矛”,杨振宁是显而易见的C位,像在带领着一群学界的同好和后辈坚定地向前探索。

1997年,75岁的杨振宁在清华大学创办高等研究中心(即现在的高等研究院),并担任名誉主任,在这里开始了“他这辈子最后一件值得做的事情”。

2003年,杨振宁公开表示今后他的学术研究活动将以国内为主,同年成为清华大学全职教授。

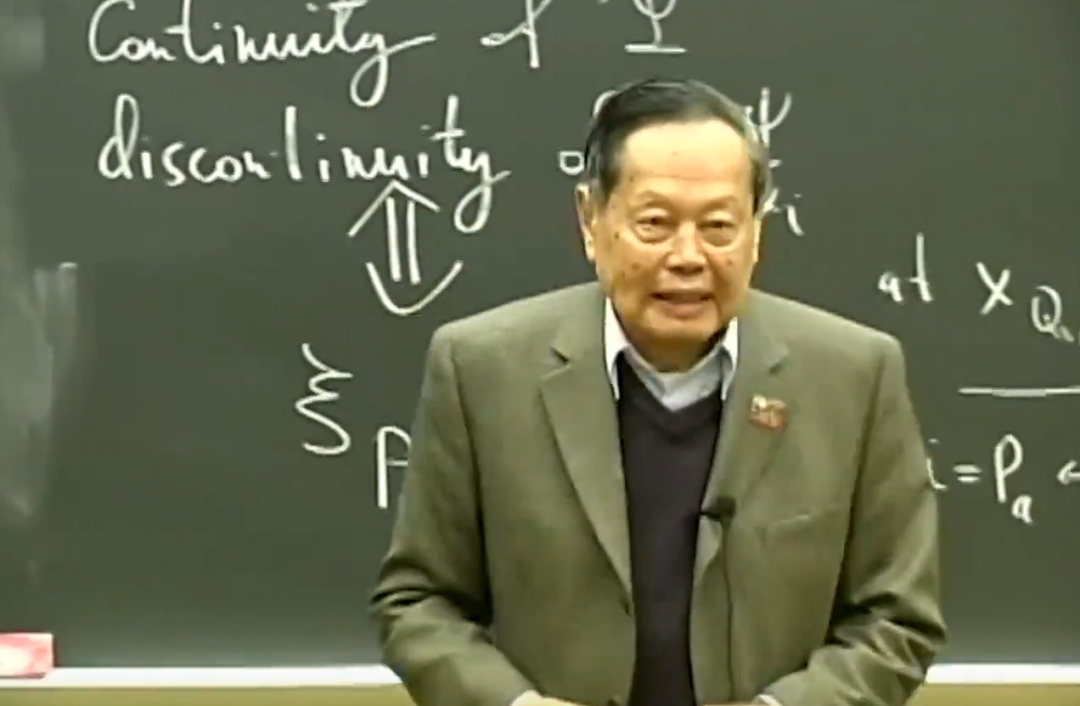

2004年9月,杨振宁给清华大学130名物理系和基础科学班大一新生授课。一个半小时的课,82岁的杨振宁一气呵成,中间没有休息。

近些年来,杨振宁的身影时不时出现在实验室、研讨会、面向学生和青年人才的讲座,参与建设60多个顶级物理实验室。

2017年5月,杨振宁清华研究生会组织的“巅峰对话”,讨论前沿发现,也关注处于研究起步阶段学者的生涯状态。

像这样的活动,他几乎是有时间、能排开就参加,与台下仰望他或质疑他的人们对话。

这种科教和学术活力既向外播撒、启发后人,也在激发着杨振宁几十年来一直行走在物理的刀尖。

2011年,89岁的杨振宁在南开站着讲完了在冷原子方面的新发现。

当时的他刚从一场大病中康复,回答提问时须用助听器,但思维敏捷、表达清晰。参会的中国科学院院士葛墨林说,“杨振宁是位尊重人的忠厚长者,什么事都可与他辩论”。

2016年,杨振宁明确反对中国建大型对撞机,不惧舆论。他认为投入产出比例不合适,不如把这2000亿元用在基础教育上。

叠加网络的发达和自媒体生态的混乱,婚姻谣言四起,对其家国情怀和研究成果的质疑屡见不鲜。

媒体“人物”报道,葛墨林与杨振宁关系密切,曾写了篇辟谣和解释的文章,但被杨振宁压下了。杨振宁回复他,“除了讨论物理,其他的事都不要管,我一辈子挨骂挨多了”。

出生于那个动乱匮乏年代的各界巨擘们,似乎都有着强烈的“入世”“济世”渴望。

一边是含混的误解、未知全貌的偏见,一边是持续努力推动着的对话桥梁。

新中国成立后,杨振宁一直未能踏上祖国的土地。

直到1971年情势有了转变,他从纽约到巴黎,一路经辗转雅典、开罗等地,最终回到了阔别26年的祖国。

这次回国,杨振宁除了看望父母,还访问了清华、北大、复旦、中国科学院的多个研究所,向周恩来总理详细介绍了美国科学技术等方面的发展情况。

他在北京见到了儿时好友邓稼先、西南联大的同窗黄昆(中国半导体物理开创者之一),拜访了老师吴有训、周培源、王竹溪、张文裕——这些在中国近现代科学史上熠熠生辉的角色。

在百岁寿辰上,杨振宁说道,“稼先,我懂你‘共同途’的意思,我可以很自信地跟你说,过去这50年,我是符合你共同途的瞩望,我相信你也会满意”

自杨振宁之后掀起了大批华裔学者访华热潮,杨振宁也被誉为架设中美学术交流桥梁第一人,后又向相关领导提议恢复和加强基础科学研究。

这位不喜做寿的物理学家,最钟爱的诗句是杜甫所作的“文章千古事,得失寸心知”。

如今每个人心中都有一版为他写就的讣告,科学巨人留下的东西不会因肉身的陨灭而停滞在此处。

02

获得诺奖的科学发现

还不是他的最大成就

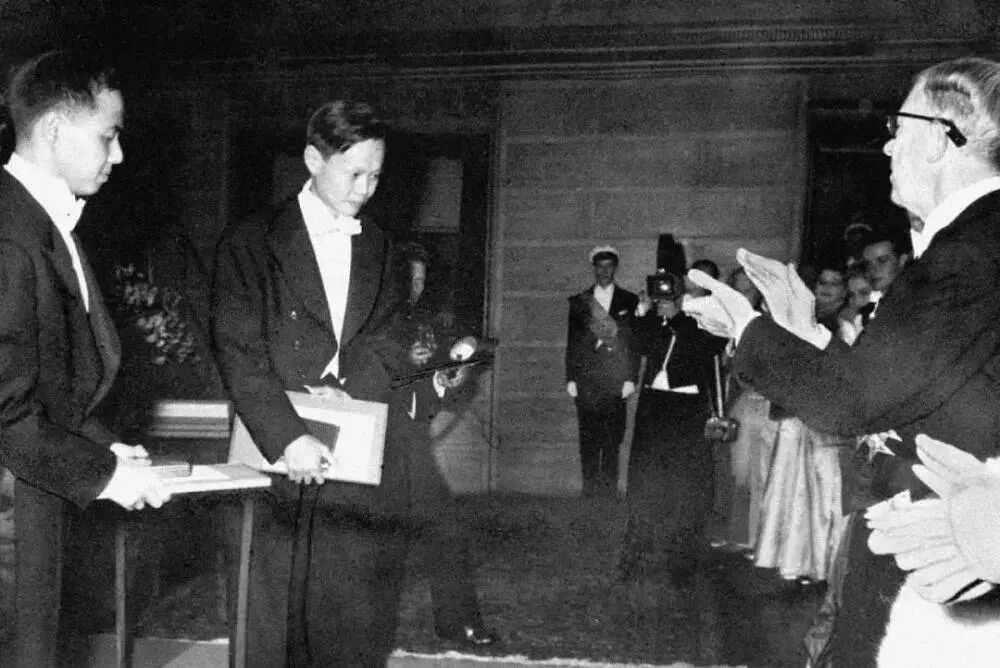

杨振宁是首位获得诺贝尔的华人物理学家,这也是大众最熟悉的标签。

而在标签之下,学界与公众的信息隔膜始终横亘其间。

杨振宁的研究领域与日常生活相距甚远,但对宇宙奥秘的向往、对粒子性质的好奇,刻在了每个人类的基因里。

我们能从获奖速度上,窥见杨振宁所作研究的“石破天惊”。

1956年他和李政道提出宇称不守恒,1957年即获得诺贝尔奖。

这种速度在整个诺贝尔颁奖史上都实属罕见,颁奖词里说,“它影响了整个物理学界的方方面面,是囊括了分子、原子和基本粒子物理的一个基本革命。”

对当时的科学界来说,太需要这样的一个新发现了。

长久以来科学家们认为,一个基本粒子与它的镜像粒子,所有性质和运动规律完全一致,这就是宇称守恒。

简单类比,就像人在照镜子时,镜中影像和现实的自己具有相同的性质,表情动作一一对应,你笑、镜中的ta也笑。

费曼、泡利、朗道这些物理学大师,在研究遇到瓶颈时,也从未质疑过这一物理学“铁律”。

直到杨振宁和李政道出现,他们提出了“弱相互作用中宇称不守恒”,这一发现直接推翻了“宇称守恒”的固有认知,让今后的物理学研究少走许多弯路。

而“宇称不守恒”甚至还不是杨振宁最主要的成就,他的另一项研究产出“规范场论”,被公认为是奠定其大师之路的基石,只是因为没有获得诺贝尔而未在公众领域获得足量关注。

诺贝尔物理学奖获得者丁肇中这样评价,“提到20世纪的物理学里程碑,我们首先想到三件事,一是相对论,二是量子力学,三是规范场。”

在大众视野中,前两者已经拥有了不小的讨论度。

高中物理会简单学习广义相对论和狭义相对论,大学物理通识课会涉及量子力学。科幻作品和先进的电子仪器设备里,多多少少有着对二者的介绍和使用。

规范场理论既是对前两者的延伸,也是试图从更广阔的维度理解宇宙间的物理规律。

牛顿提出三大运动定律和万有引力定律,统一了引力;麦克斯韦将电、磁、光现象统一为电磁力。

之后几个世纪里,科学家想要统一引力和电磁力之间的矛盾,爱因斯坦穷尽后半生解决了一半。

与此同时,人们又发现了原子核内部的两种新力:强力和弱力。

这四种作用力“各自为政”,给致力于简约优美的科学界投下了阴影。

终于在1954年,杨振宁和米尔斯提出了“杨-米尔斯规范场论”,统一了除引力外的其他三种基本力,朝着“大统一理论”迈出了关键一步。

杨振宁于1994年获得鲍尔奖,这是北美奖金最高的一项科学奖。颁奖词说道,“这个理论模型已经排在牛顿、麦克斯韦、爱因斯坦的工作之列,很大程度上重构了近40年来的物理学和现代几何学。它综合了有关自然界的物理规律,为我们对宇宙中基本的力提供了一种理解”。

03

“盛宴已过”,但有人依然坚持推石头

自此之后,理论物理又一次进入多年沉寂,已经很多年没有“惊艳世人”的发现。

不是每个天才都能遇到自己的研究领域“机会频出”的时代,有一种说法是,“杨振宁获得诺贝尔奖,是理论物理学最后的高光时刻”。

但这所谓的“高光”,也已经是68年前的事情了。

杨振宁在上世纪80年代发表过一句关于高能物理学发展的名言,直到今天也经常被物理学术界提起——“The party is over.(盛宴已过)”

这是他在美国的一个国际性研讨会上,被问到“高能物理和大型粒子对撞机未来前景”时的回答。

认为大型粒子对撞机“盛宴已过”,也成了他后来跟学术界很多同行之间最大的争执之一。

在杨振宁看来,高能物理学在经历了上世纪五六十年代的“爆发”后,到了八十年代,这个领域里最重要的观念都已经有了。后来的很多发现和突破,只是在不断论证前人的假说,而非提出新的理论。

2012年,科学家宣布发现了一种新粒子,跟1964年被提出的“希格斯玻色子特”特征有吻合之处。次年欧洲核子研究组织宣布探测到了希格斯玻色子。

这个发现获得了诺贝尔奖,也有人以此反驳杨振宁:“你的话完全错误,希格斯玻色子的发现就很重要。”

对此杨振宁的回答是:“这个贡献重不重要?当然重要。它证明了上世纪的那些理论是对的。”

“可是这重要的贡献的理论起头,不是现在,不是20年前也不是30年以前,而是上世纪五六十年代了。”

甚至不止是自己深耕半生的高能物理学,就连对整个理论物理领域的前景,杨振宁的态度也比很多同行要更“悲观”。

公众号“人物”在2017年曾对他做过一次专访。里面提到,杨振宁认为爱因斯坦的时代是“黄金时代”,他赶上了“白银时代”,而现在是“青铜时代”。

所谓“青铜时代”,是说理论物理在短期内很难看到有大的发展可能。

杨振宁甚至说,如果他生在当下这个时代,可能就不会搞物理,而是去做一个数学家。

杨振宁把回国后的居所,起名“归根居”。

在谈及人类何时能抵达物理更深一层,杨振宁的回答是“我认为将在很久的未来”。

但早早认为“理论物理已经走入瓶颈期”的杨振宁,依然把人生的后二三十年献给了这门学科,献给了培养后来者。

清华大学前校长顾秉林曾经在北京晚报的采访中提到,他任校长时杨振宁推荐了著名计算机专家姚期智来清华任教,为后来清华引进大量高端人才起到了十分重要的作用。

杨振宁还把在清华的工资都捐了出来,用于引进人才和培养学生。

当时正在给《中国物理快报》当主编的中国科学院院士朱邦芬,说杨振宁经常半夜给自己发邮件投稿。

纪录片《杨振宁:百年科学之路》里,采访了美国加州州立理工大学普莫娜分校的历史系教授王作跃。

对方用一句话概括杨振宁当年回国的做法在科学史上的意义。

“不止是在具体的科研内容方面给国内科学家和学生提供建议,更重要的是从宏观的角度对世界科学发展前沿的方向和领域进行一些指点。”

杨振宁曾经为困在黑屋子里的高能物理学家推开了一扇门,如今又用自己的学识和经验,希望培养出能推开第二扇、第三扇门的人。

让我们倒回2019年4月29日,杨振宁在中国科学院大学的讲座中,回答一名未来即将从事CEPC(环形正负电子对撞机)相关工作的研一男生的提问:

“高能物理到底有没有前途,不是还得靠我们的努力吗?”

他真诚地“泼了冷水”:“20世纪后半世纪最红的物理学是高能物理。而上世纪非常红的东西到现在继续红下去,是很少有的。”

但同时又说,“你为什么不考虑21世纪将要发展的是什么呢?”

“一个年轻的研究生最重要的事情是什么?其实不是你学到哪些技术。而是要使你自己走进未来五年、十年有大发展机会的领域,这才是你做研究生时所要达到的目标。”

总被评价“务实”的杨振宁,从来没有对物理学的未来放弃过希望。

科学的进步从来不是线性的,每一个震惊世界的大发现之前,往往都会经历漫长的瓶颈与煎熬。

就像科幻小说《三体》里,当地球的基础科学发展被智子“锁死”,人们都知道会有无数物理学家看不到出路。

但现实告诉我们,即使在这样的处境下,依然有人愿意拼尽一生的时间,努力把理论物理的边界、可能性再往前推一步——

因为他看到过科学闪耀的光芒。