风声|三人微信群里聊八卦被拘留合法吗?

作者|赵宏

北京大学法学教授

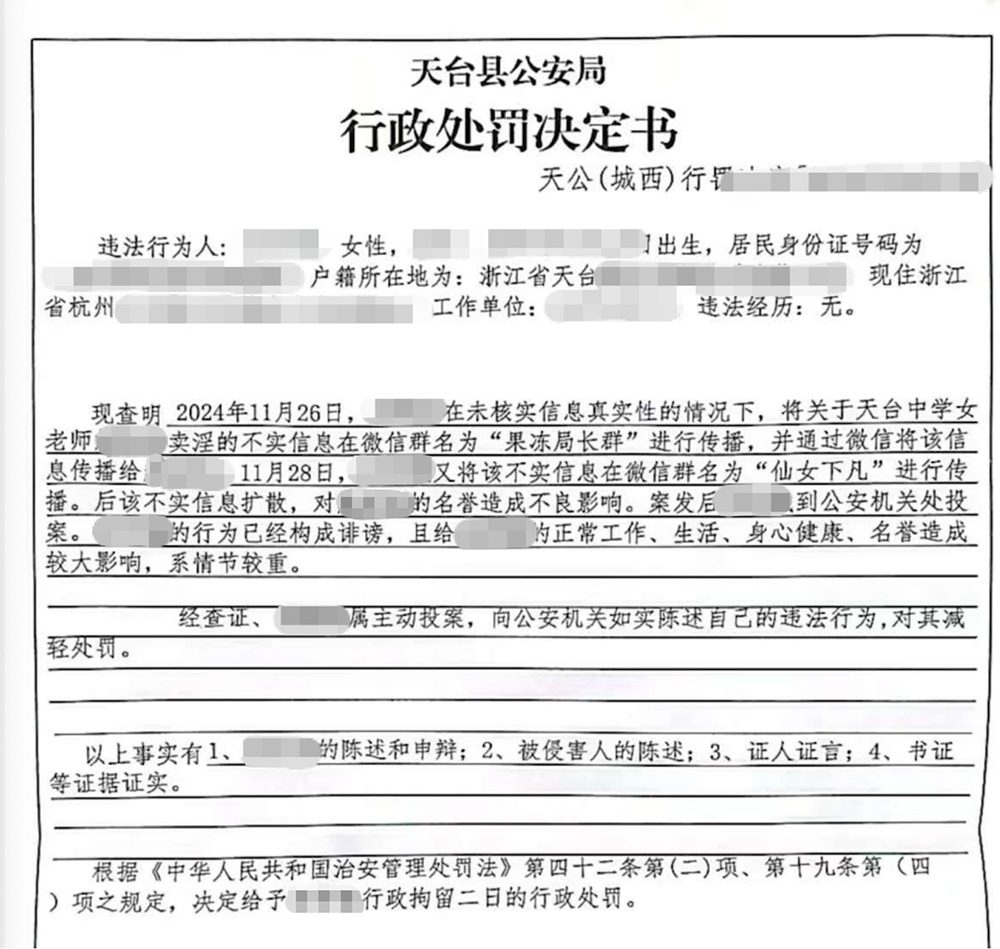

近日,浙江省台州市天台县公安局的一则处罚决定书,引发媒体热议和公众关注。事情起因是杭州一名女教师在三人的微信聊天群中八卦他人,被警方以诽谤为由作出了行政拘留二日的处罚。

天台县公安局行政处罚决定书 图源:澎湃新闻

最初媒体在刊载这则新闻时,标题就足以让人瞠目:“女教师在三人微信群聊八卦被行拘!”在微信群聊中调侃、八卦、戏谑,已是公众再日常不过的交流方式,如果熟人间的此类行为都可能违法或涉罪,那么法律惩罚当事人的边界又在哪里?

媒体刊载新闻时还特意强调,女教师八卦的场域并非几百人的微信群,仅是只有三人的闺蜜群和亲属群。如果此类行为也构成违法,似乎也与公众朴素的法律直觉之间出现了明显的罅隙。

哪些情况下,微信群八卦别人可能违法?

本案中,天台县公安局处罚女教师的法律依据是《中华人民共和国治安管理处罚法》第50条,“公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人的”,处五日以下拘留或者一千元以下罚款。治安管理处罚的诽谤行为是捏造并散布虚构事实,损害他人人格、破坏他人名誉,但尚不构成刑事处罚的行为。由此来看,诽谤作为治安违法行为是由“捏造事实+公然散布”两个要件所构成的。

从本案经过来看,涉案教师林某的确是在未核实信息真实性的前提下,就将某教师可能卖淫的不实信息在微信群里传播,事后若证明这一言论与真实情况不符,其行为的确属于“捏造事实”。

但本案的关键,还在于其是否同时符合“公然散布”的另一要件。

传统谣言的散布方式,多为通过言语、文字、图画等方式,向社会和他人公开传播。但迄今公众的沟通和交流方式早已突破传统,社交媒体甚至取代现实沟通,成为人们更惯常使用的交流方式。故而,法律对侮辱诽谤的管控,也就当然延伸至互联网。

即使是在虚拟世界中,通过曝光隐私、捏造事实而污人清白、毁人名誉的,也要与发生在真实世界中的侮辱诽谤行为一样受到法律制裁。在这当中,微信群和朋友圈也不例外。

因为任何人将信息发送至朋友圈和微信群时,除非设置为仅自身可见,否则都要意识到这些都并非封闭场域,发送的信息也极有可能通过他人不断向外扩散。故而,实践中早已出现在微信群或朋友圈侮辱、谩骂和诽谤他人而被治安处罚的案例;“互联网并非法外之地”的观念,同样伴随着普法宣传而深入人心。

但本案令人困惑之处在于,警方在处罚决定书中称,在涉案教师林某在名为“果冻局长群”和“仙女下凡”的两个微信群里传播后,“该不实信息扩散,对XXX的名誉造成不良影响。林某的行为已经构成诽谤,且给当事人的正常工作、生活、身心健康、名誉造成极大影响,系情节较重”。

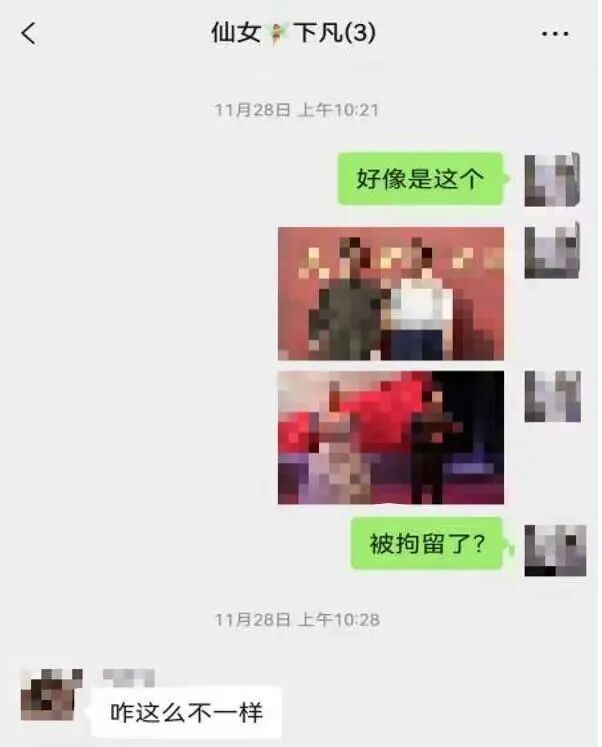

林淼在“仙女下凡”微信群中发出两张图片 图源:中国新闻周刊

此处,可以看到一个明显的论证漏洞在于,在当事人于两个仅有三人的微信群里散布他人不实信息和“该不实信息扩散”之间,并无法直接建立法律上的因果关联。也即,警方在此并未明确说明,不实信息被广泛扩散,以至给当事人的名誉荣誉都造成极大影响,就是由林某的消息散布行为直接造成。

这是本案之所以引发公众热议的核心,更是此项处罚决定最受质疑之处。所以,公安机关要确保处罚决定能够被接受和理解,就必须在处罚决定中明确说明,尽管林某是在仅有三人的微信群中传播,却直接导致了该不实消息之后的广泛扩散。如果出现此类情形,那在本案中应承担主要处罚责任的,就该是将林某在微信群里发送的消息扩散至更大范围的当事人。

所以,在条分缕析后,大致可得出如下结论:

其一,微信群和朋友圈并非就无构成侮辱诽谤的可能,当事人在将不实信息发送至微信群和朋友圈时也应预见这种可能,由于网络空间的开放性和不可控性,此类信息极有可能因他人转发而被不断扩散,以至于造成他人名誉和荣誉受损的结果;

其二,公安机关要以当事人在微信群和朋友圈转发不实信息而处罚当事人时,必须尽到充分的事实调查和理由说明义务,即必须证明导致他人名誉、荣誉受损就是由涉事当事人在微信群的侮辱诽谤所致,若仅因当事人在人数较少的微信群里八卦和调侃,而不考虑这一行为与信息被广泛散布之间的因果关联就对其予以处罚,既可能逾越了法律的边界,也会给公众造成滥罚擅权的印象。

法律处罚微信八卦的边界在哪?

如上所述,当事人在微信群或朋友圈中侮辱他人或捏造事实诽谤他人的,因互联网的开放性和不可控性,同样符合《中华人民共和国治安管理处罚法》要求的“公然”要件,同样有可能构成应受治安处罚的侮辱诽谤行为。

但,这种处罚同样存在边界。这个边界,又表现为如下方面:

其一,若当事人在微信群和朋友圈中调侃八卦的是公共事务和国家机关公职人员,此处就涉及言论自由和他人人格权之间的平衡。

两高一部发布的《关于依法惩治网络暴力违法犯罪的指导意见》中也明确,“通过信息网络检举、揭发他人犯罪或者违法违纪行为,只要不是故意捏造事实或者明知是捏造的事实而故意散布的,不应当认定为诽谤违法犯罪。针对他人言行发表评论、提出批评,即使观点有所偏颇、言论有些偏激,只要不是肆意谩骂、恶意诋毁的,不应当认定为侮辱违法犯罪”。

这就意味着,若公众是在朋友圈和微信群里就公共事务或公职人员发表言论、进行评价,不能轻易就被认定为侮辱诽谤性质的网暴言论,更不能被轻易归入违法犯罪。否则,宪法对言论自由的保护就会落空。德国刑法此前也曾明确,若一种言论涉及“公共辩论”,那它就是法治社会应当允许的危险。

与此相同,对公众人物的评论,也不能被轻易归入网络侮辱诽谤。因为选择成为公众人物,本身就意味着,“在某种程度上放弃了能够藏匿于公众围观之外的生活方式”,也意味着法律必须降低对其的保护。

其二,与发生于真实世界的侮辱诽谤一样,法律对虚拟世界的侮辱诽谤行为同样以“公然”为惩罚前提。所谓“公然”,即利用可以使不特定多人听到或看到的方式,对他人进行侮辱和诽谤,以至于给当事人的名誉荣誉都造成了严重影响。

这就意味着,国家机关必须要证明侮辱诽谤行为已造成当事人名誉荣誉受损的结果,且损害结果就由当事人的侮辱诽谤行为所直接导致,中间再无其他力量介入。

具体至本案中,除非公安机关有足够证据证明,正是由于林某的散布传播最终导致当事人名誉荣誉受损,否则此项处罚就会显得牵强。

此处需要注意的问题还有,林某将某类涉及他人隐私荣誉的信息,散布在人数寥寥的微信群里,他人是否有权再截屏传播?

一般情形下,行为人在关系亲密的微信群里发送信息和微信私聊一样,都会基于互相的信赖关系默认对方在未经允许时不会再度传播。若他人破坏了此种信赖关系将信息进一步扩散,那么导致信息公然扩散之人,才需承担相应的法律责任。

其三,与此前发生的诸如山东聊城男子在网络平台鼓吹“聊城市人民医院成功复活秦始皇”被拘留案,以及湖南湘阴男子在消防视频下做出12字评论“还在搞豆腐渣工程,统一店招”也被拘留案一样,此类离奇处罚案件的出现,除了有公安机关事实认定的谬误外,一个被忽视的问题是,公安机关在作出上述处罚时未考虑当事人是否有主观故意,结果甚至是行为,成为处罚的唯一依据。如果认为只要有损害后果,甚至只要有危害行为就要被治安处罚,这种做法不仅与现代法治所倡导的责任主义相悖,也会导致治安管理处罚的粗暴简单和僵化片面。

而在本案中,林某反复重申,其仅在人数寥寥的亲属群和闺蜜群里散布八卦,这本身也证明,其并无将不实信息公然散布的故意。对此项申辩理由,公安机关在作出处罚决定时,也应予考虑。

据悉,本案中公安机关除了处罚林某外,另有两名在微信群和私聊中与林某探讨此事的老师,同样被拘留2日和4日。而被拘留处罚的林某,已将天台县公安局告上法庭,要求撤销天台县公安局对其作出的行政处罚拘留书,且判令被告依国家规定赔偿其被拘留期间的经济损失和赔礼道歉。该案也马上就要在天台县法院开庭审理。

本案虽然案情并不复杂,却关涉到公众在网络沟通和虚拟世界交流的行为边界。故,对案件的审理结果,必然会引发公众的持续关注,也希望公安机关在审判中给出更充分的处罚理据,由此排除公众对此类案件的可能疑虑。

“法治理想国”由中国政法大学教师陈碧、赵宏、李红勃、罗翔共同发起,系凤凰网评论部特约原创栏目。

主编|萧轶