我32岁,海归硕士,现已流浪街头

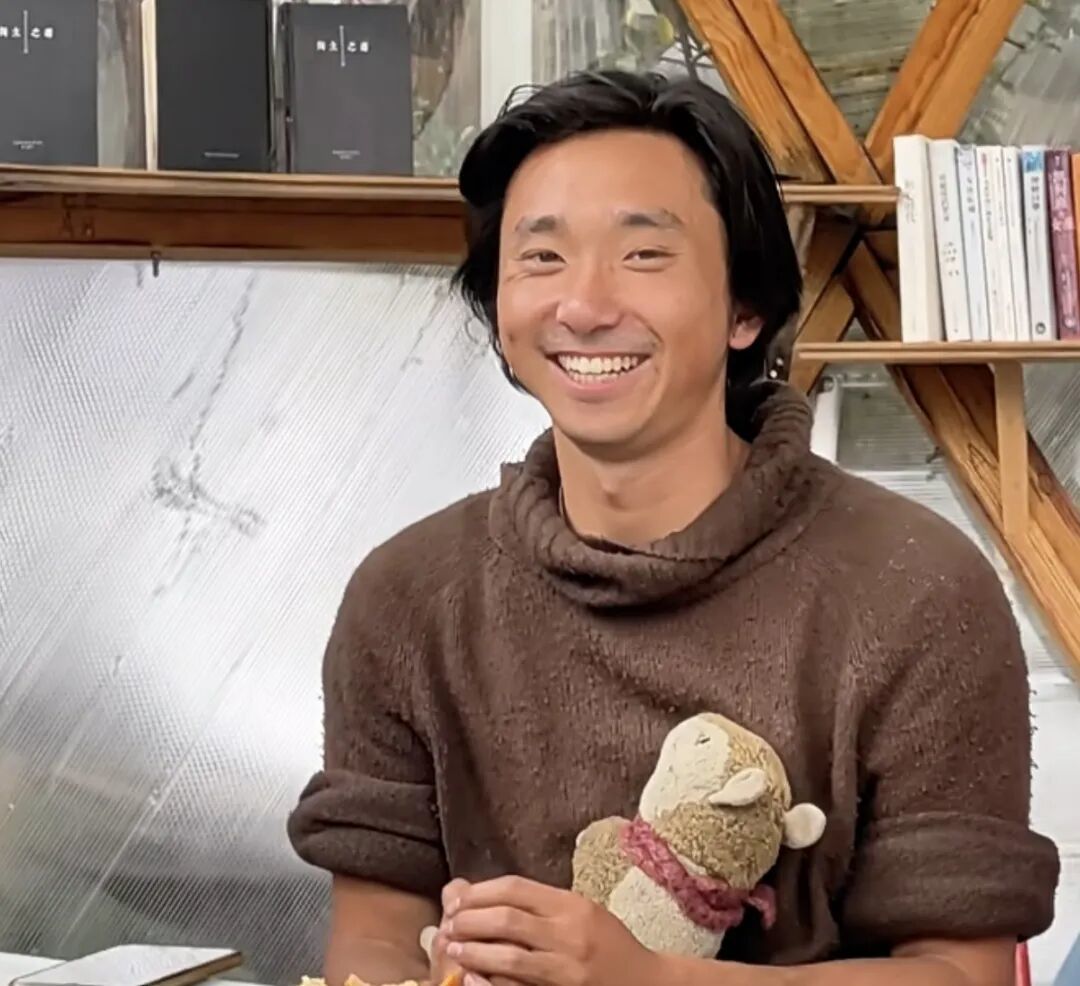

30岁这年,赵典成为游荡街头的流浪者。他住帐篷、吃免费餐厅,每月只用100元维持生活,全部用品被塞进一个背包,漫无目的地在大理街头游逛。

拮据的日子反而让他放松。他从海外名校毕业,曾有高薪工作,然而光鲜背后,他也承受着难以言说的孤独和煎熬。

经历对优绩主义的怀疑、叛逃与主动放弃后,他自由地选择过一种不被理解却乐得自在的生活,一个东亚小孩终于决定做自己。

清晨七点,太阳初升,大理城区一条小街上,“土拨鼠”赵典钻出帐篷,开启一天的生活。

他蓄起中长发,穿旧衣服,背着全部家当,在大理“流浪”超过半年:没有固定住所,走到哪儿睡到哪儿;一天只吃两顿饭,全依赖免费素食餐厅。

与落魄的流浪汉相比,他更愿意称自己是主动选择的“低成本生活”。

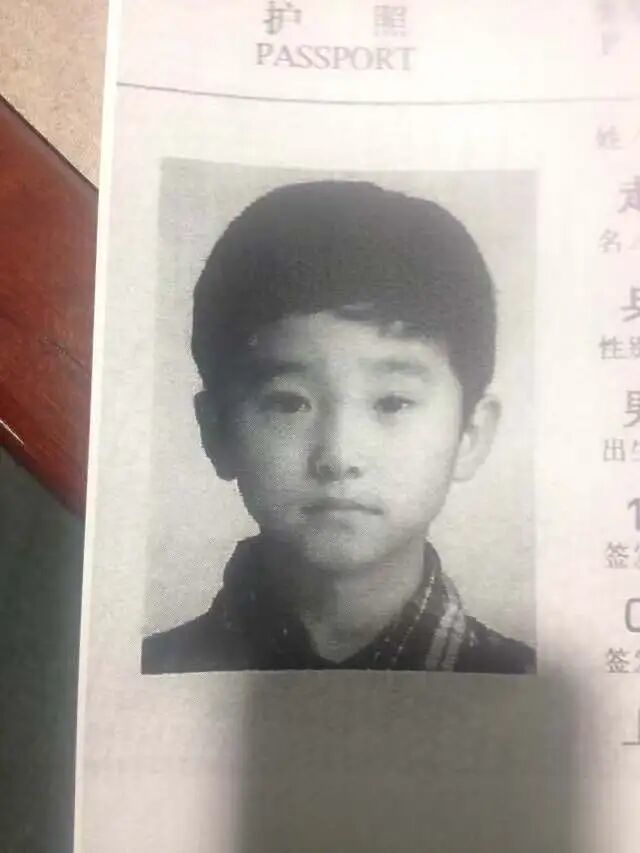

赵典今年32岁,从小在上海长大,10岁时移民新西兰。家境优渥、他自己也争气,在悉尼、纽约、北京和巴黎,读完2个本科和3个硕士学位,均是金融专业。硕士毕业后,他成为巴黎白领中的一员,薪水可观。

按照传统成长路径,他应该成为社会精英,可在而立之年,一切朝着反方向发展。

2023年5月,赵典坐上回国的飞机,直奔成都。他先在川西做了一年半义工,随后到上海做日结工。去年12月,赵典来到大理,过上住帐篷流浪的日子。

图片源自「大理青年」

他最常安家的地方位于大理古城外围一条冷清的商业街,这里设施齐全但人流量小,街道两旁散落着商铺,附近是居民楼。他把帐篷搭在一处建筑的屋檐下,那里有凹进去的空间,能遮风挡雨。

露宿街头的生活比想象中容易,赵典能够轻松应对日常事务。他遵循早上七点起床、晚上九点入睡的作息。起床后,他不刷牙,只用牙线清理污垢;睡前也不常洗漱,每隔几天去朋友的酒店或青旅洗一次澡。至于如厕,他靠公共卫生间或酒店,有时直接在田里解决。

需要洗衣服时,赵典会去蹭连锁酒店的洗衣房。大多时候洗衣房里没人,偶尔遇上保洁,赵典也能糊弄过去。唯独有一次,当他抱着脏衣服走进洗衣房时,发现有酒店工作人员在,对方问他是哪个房间的,他随口编了个号码,看着对方不相信的样子,赵典只能尴尬离开。

吃饭、喝水、给电子设备充电更简单。他特意驻扎在免费素食餐厅旁边,那里无偿提供斋饭,饭菜很合他的胃口。每次离开大理,他还会想念素食餐厅。接水、充电能够一便在餐厅完成,或去其他公共空间,例如咖啡厅。

赵典喜欢吃汉堡、喝奶茶,通常情况下都是朋友请客吃,除非他自己在外卖平台上抢到优惠券。拨通赵典的电话时,他正准备兑换1元奶茶。他告诉我,外卖大战期间,凭借平台的满减券,他喝到不少饮料。

对于“蹭”的行为,赵典没有心虚的感觉。他喜欢“薅羊毛”,不论是线上还是线下,这让他觉得刺激。大企业本就不差这些钱,占他们的便宜反而更爽,“蹭”是经过选择的,假如普通老百姓的洗衣机放在外面,赵典不太好意思用。

赵典每月只花100块左右,他的总存款不超过2500元。蹭不来的东西,他都选择最低成本的选项。他所有季节的衣服加起来不超过10件,其中大多是从前的旧物,还有一部分是朋友送的。

前两天,他花25块从二手平台上买了双徒步鞋,这是他回国后买的第二双鞋,第一双花了50。

这双鞋鞋底大半脱胶,他收到鞋的第一件事就是先把鞋底粘住。然而没过多久,赵典穿着这双鞋去稻城亚丁转山时,它还是脱胶了,只能“啪嗒啪嗒”地拖着鞋走完全程。

转山途中,赵典还崴过脚。对于生病,他的一贯态度是硬抗过去,绝不主动去医院。当时他的脚踝肿得厉害,还有两处轻微骨折,如果不是朋友带他去看藏医,他可能会放弃治疗。

感冒能靠硬抗恢复,骨折却是越久越严重,甚至直接导致行动不便。即便如此,赵典也不在意,“跑步有跑步的风景,走路有走路的风景,爬有爬的风景,只是不同的风景而已,因为我脚崴了,走路就要走得很慢了,也挺好的,正好体验下之前没有体验过的东西”。

对赵典来说,低成本生活意味着不需要大额开支,而不花钱就不必赚钱,更不必因此做讨厌的工作。他希望把所有时间留给自己,去读书、旅行、做有价值的项目。

他办读书会、组织流浪体验活动、搬运心理咨询视频、创办教育实践项目……哪怕这些不赚钱,他却做得欢欣满足。

图片源自「山风与海棠果」

电影《荒野生存》讲述了富家子弟克里斯托弗从名校毕业后抛弃物质生活,前往荒野追寻自我的故事。有人说,赵典的经历是中国版《荒野生存》。

他跟克里斯托弗拥有相似的家境、学历,都放弃优越的物质条件选择流浪,在生活本该走向正轨时毅然决定脱轨。

从高中到研究生,赵典学的都是商科专业。当初读大学选专业时,赵典想学教育,理由是使命感强。来自教师家庭的母亲希望他成为跨国企业高管,认为做老师屈才,搞实业的父亲羡慕金融人才,觉得实业太累,金融以钱生钱更高级。

知晓父母的主张后,赵典对学教育的想法产生动摇。在他当时的认知里,学什么无所谓。他无法确定爱好,对未来迷茫。

赵典大一放假时回新西兰与朋友爬山,图中左三为赵典

事实证明,商科专业不适合INFP人格的赵典。读书时,他不喜欢金融类的案例、书籍、电影,对金融事件同样缺乏兴趣。他曾做过近十份实习,涵盖券商、咨询、房屋管理等多个领域。可是一圈下来,他无法再对这些内容提起任何兴致。

society!society!society……我不明白为什么人们彼此总是恶语相向,我不明白审判、支配、全部的全部,父母、伪君子、恶棍”,电影《荒野生存》中,克里斯托弗如此质疑病态的社会。赵典亦有同感。

在他看来,商科重视功利思维,主张包装自己,利用技巧达到目的。他记得学校教过的面试技巧中,有种名为“STAR法则”的方法,它利用情境、任务、行动与结果梳理过往经历,如果候选人在面试中被问到失败经验,最好用这种方法反过来突出自己的优点。

事实上,金融知识在学生择业过程中不占主导地位,“不管是澳洲,还是法国,还是中国的商学院,都是这样,大家心知肚明,知道上课其实鸟用没有,最重要的是你有什么简历,进什么公司,有什么人脉。”

赵典在法国读商学院的第一年,图左人物为赵典

生活在虚伪的精致中,赵典身心俱疲。长期的沉没成本让他开始自我怀疑。他把所有矛头指向自我,彻底否定所有,同学们都坚持做着这行,他却总是逃避,他对自己失望,质疑自己能力不行、没有毅力。

临近研究生毕业时,赵典的状态跌至谷底。那段时间恰逢疫情,工作上的失落叠加生活中的孤独,让他的心气逐渐消沉下去。

他将自己关在巴黎的出租屋内,不分昼夜地打游戏,困了不睡觉,饿到胃痛三次才吃饭。这种状态一直持续三个月,他几乎是不顾生死,更别说生活。

后来,他在机缘巧合下认识来自中国的朋友,他们约好一起走出困境,先从找最简单的工作开始。赵典最终找到一份中餐厅的后厨工作。他负责码货、备菜、帮厨、刷碗,凡是跟后厨有关的都做。

赵典在澳洲读本科,图中左二为赵典

后厨工作不像咨询一样高级,可对赵典来说,它却是一份礼物,也是领悟。哪怕薪资不高、日复一日,但赵典在后厨的每一分钟、每一秒都是快乐的。

他不必再周旋于相互算计之中,不必再忍受精致却虚伪的氛围,身体和精神都得到解放。最关键的是,经历过灰暗时光后,他发现只有自己开心才是胜利,收入、地位等等全不重要。

在他看来,有时候学历反而是一种枷锁。在传统认知中,好学历意味着高能高薪,名校生通常会计算收入、职业潜力,从而实现发展最大化。

就像在羊面前吊着胡萝卜,主流标准不断吸引着人往前走,如果相信这套逻辑,就会认为一切都是为未来铺路,哪怕现在不如意,但终会实现理想,取得快乐。

赵典发现自己“被骗了”。“洗碗就能获得快乐,为什么我要等到有理想的工作?”

短暂觉醒后,由于感知到人际压力,赵典决定辞职。再找工作他不在乎收入、公司等级,以及是否光鲜靓丽。标准只有一个:让自己开心。

新工作待遇不错、压力小,缺点是不自由。他明确感知到自己在拿时间换钱,像大部分工作一样。他想要掌握生活的主动权,找到方向、意义和价值,而工作总归不温不火,总有妥协无奈,像大部分人一样。

坚持一年半,理想主义者赵典决定再度辞职。

辞职后,赵典打算创造一种全新的生活。因为长相相似,赵典被前女友称为“土拨鼠”。他开设社交媒体账号,将所有平台的昵称改为“跟土拨鼠去玩”,时刻分享流浪体验。

在所有看过的风景里,土拨鼠钟爱雪山。他第一次见到雪山是在尼泊尔。那座雪山高得快碰到天,白茫茫一片,占满眼前全部视野。或许山有神性,站在雪山前,他感到前所未有的净化。

从上海到纽约、巴黎,赵典见过最发达城市的样貌。站在高楼的玻璃窗前往下望,大半行人行色匆匆,人们目光高度集中,每个人都紧皱眉头,透露出或疲惫或焦虑的神情。现代社会发展迅速,导致人逐渐工具化。

而就像喜欢雪山一样,赵典更喜欢纯粹的东西。

第一次让他有所感触的是在印度。回到中国前,赵典曾受邀到印度参加婚礼并在当地旅行。过程中,他发现哪怕印度人生活不富裕但却过得美好,人们彼此之间来往密切,情感热络。

赵典在印度旅行,和路人的合照,图中左一为赵典

他无法描述印度到底哪里特别,转而向我分享了一个故事。故事源自《项塔兰》,银行劫匪林从澳大利亚越狱后逃往印度孟买,却因主动为当地居民提供医疗服务而赢得人们的保护。即便有利可图,当地居民也拒绝出卖他。

印度人给赵典的感觉就是这样:比起现代化的物欲社会,人们更注重本善的情感。

他在国内流浪时待过的大理、藏区亦是如此。

房车老王是赵典在大理最亲近的朋友之一。老王曾是上班族,有点存款,如今开着房车全国旅居。他跟赵典住在同一片区域,他们一起吃素食餐厅,帮对方取快递,有话就聊,没话各忙各的,相互不问来处只在意当下,颇有种江湖同道中人的感觉。

赵典曾问一位生活在藏区的朋友是否向往成都的现代生活,对方告诉他自己对现在的生活很满意,不愿去成都。

赵典也想一直生活在藏区,但他总觉得要去做点什么,他期望利用自己的能力去帮助一些人。

在巴黎工作时,赵典曾因跟女友的矛盾去做过心理咨询。那是他第一次接触心理学,随后他广泛涉猎心理学书籍,他发现原来一切杂乱的情绪都能找到线头。他本打算备考临床心理学,最后做起心理咨询视频搬运,以影响更多人。

起初,他只把自己在油管上感兴趣的心理视频搬运到B站,后来有观众指明想看的流派,他便开始按照不同主题,有计划地搬运。

从2023年截止到现在,他累计搬运超过800条心理咨询视频。他不知道这些视频到底谁在看、是否对他们的生活产生实际帮助,但总有源源不断的反馈告诉他,“讲得好好”,“有收获”,“感谢搬运”。

正反馈让他感到满足,如今搬运视频之外,他还在线上组建心理咨询小组、免费推荐心理咨询师。

然而时间久了,赵典逐渐不满足只做心理视频搬运。一方面,他怀疑自己的能力是否只能做搬运;另一方面,他发现人们的心理创伤背后潜伏的是社会问题。他想往更深处探索,于是在众多领域中选择了教育。

在他看来,“玩”是最高效的学习方式。很多学生就像赵典一样,即使进入名校依旧无措和迷茫,没有兴趣、理想,这与传统的体制教育有关。赵典希望搭建一个公益平台,供小朋友展开多种职业体验,从而发现兴趣所在。他将项目命名为“去玩”,预计在全国范围内施行。

脱离主流轨道,过上低成本生活后,赵典的生活变得充实而有价值。一方面,他总算找到兴趣,正努力实现理想;另一方面,他的生活发生真实变化,身体和心理都变得更健康,连肠胃病都很少再犯。

许多人质疑他,有人说他是富二代体验生活;有人指责他逃避、自私。赵典从不争辩,他不在意别人的看法,只要自己过得自在满意。

《荒野生存》最后一幕,克里斯托弗写下“真正的幸福是与人分享”,他躺在奇迹巴士上,脑海中浮现家人的模样。他之所以流浪荒野,与家庭环境密不可分。赵典亦是如此。

10岁那年夏天,赵典离开中国,跟妈妈移民到新西兰。为什么去新西兰、父母有没有提前跟他商量、要出国生活是什么心情……关于移民这件事本身的细节,赵典都已记不太清。

他只记得临走前,数学老师给他打过视频电话,叮嘱他出国的注意事项。这是他小时候为数不多感受到爱的时刻。他将爱理解为“纯粹地关心,不求回报”,在他的家庭中,只有姥爷和叔叔陪他玩时,他才短暂地感受过。

父母对他的爱不是这样,他们有要求。赵典跟父亲的相处时间不多,但他关于父亲的印象大都是负面的。小时候,只要赵典做错事或习惯不好,爸爸就会打他,他越抗争挨打越厉害。即便被打,他的坏习惯从未改正,就像他依然是个左撇子。

妈妈难以回应赵典的情感诉求。四五岁时,赵典喜欢被妈妈抱着,如果妈妈放下他,他就会哭。因为太小,他无法表达清楚需求,只能通过哭来引起妈妈注意,但妈妈听到后更加烦躁,常指责他不要再哭。

赵典记得刚出国时,他总是牵着妈妈的手出行,有一次被邻居家的小孩看见,大声嘲笑他是“mommy boy”。他感到羞愧,立马把妈妈的手松开,之后很少再牵。妈妈知道后,不仅没安慰反而责怪他脆弱,“别人说了一句,你就不牵我的手了”。

成长过程中,尽管家里的房子越换越大,物质条件越来越好,但赵典却逐渐变得不快乐。对他而言,物质丰厚没意义,他更想要情绪价值。

赵典在与云南搭界的印度城市旅行,当地人长得像中国人,赵典加上黑白滤镜后他们显得像一家人

他形容自己是孤立、孤独的。除了家庭环境外,幼儿园和小学读的寄宿学校、出国后的语言限制也成为他的心病。

寄宿学校奉行军事化管理,赵典记得一节游泳课上,老师把所有不会游泳的孩子聚到一起,一个个往深水里扔,等大家挣扎到不行时再拉上去。每逢周日下午开学,家长把赵典送到学校时,他都会逃跑。

去到新西兰后,由于语言不通,赵典的世界也同样封闭。刚到那里时,上课本来是件新鲜事,老师不断刺激学生接触新信息,激发学生对世界的想象力和好奇心。可赵典什么都听不懂,只想赶紧把课堂熬过去。那段时间,他唯一期待的事情是与中国同学一起玩游戏。

这些痛苦,赵典从未向父母提及,也没跟任何朋友倾诉过,大多时候,他都在一个人默默经历着。

消化孤独的同时,他的内心变得敏感,渴望更多情感支持。相比起国外的环境,他更能跟中国社会产生连接。

他喜欢汪峰,最爱听《存在》。有段歌词是这样写的:

多少人走着却困在原地

多少人活着却如同死去

多少人爱着却好似分离

多少人笑着却满含泪滴

结合MV看,这首歌犀利地表达出社会中弥漫的迷茫和痛楚,但又充满希望和力量。

听汪峰的歌和看社会新闻一样,赵典收获共鸣的同时常有种莫名的使命感,促使自己去做力所能及的的事情。这也成为他后来做心理咨询和创新教育项目的来由。

图片源自《存在》MV

赵典渴望亲密关系,曾谈过9段恋爱。大三那年,他在纽约交换,跟一位美国女孩生下一个女儿。

一开始,对方既不愿堕胎也不想抚养,她太年轻,对新生命的到来手足无措。赵典主动提出养育孩子的要求,他把女孩接回家,为生孩子做准备。然而备孕过程中,女孩跟赵典的妈妈产生矛盾,一个人飞回美国生下孩子。

赵典最终与女孩分开,但他的父母给女孩买了一套房子,坐落在她父母的中产街区,她可以免费去住,等孩子上学稳定了,老人能帮忙带,也有更多感情支持。

如今,赵典的女儿已经10岁。他跟女儿保持线上联系,线下一两年见一次,去年带女儿去川西玩了一周。跟女儿相处时,赵典不会去评判她,而是提供更多正反馈。他希望女儿知道,即便他在远方,也依然爱她、支持她。

赵典还有个“儿子”,那是朋友送他的30岁生日礼物,一只松鼠玩偶。它“有生命、有思想”,赵典常跟他对话,不论走到哪儿都会带着它。比起自己离不开玩偶,他更相信“儿子”离不开自己。前几天,他把玩偶落在酒店,回去发现“儿子”的神情变得失落,“有点分离焦虑”。

松鼠玩偶当然不会说话、没有表情,赵典承认他的感觉是自我意识的投射。他依然期待着安慰和陪伴,不过比起从前,他不再惧怕孤独。

比起土拨鼠,他觉得自己更像马。

“马在我眼中,比较温和,它们眼睛里那种流出来的情感,都是比较柔软的、温柔的。马也不是食肉动物,它对这个世界没有太多的攻击性。”

就像马总在路上一样,土拨鼠仍愿做独行的理想主义者,他还年轻,他渴望上路。

*首图源自一条,除特别标注外,其余图片均源自受访者