徐伟钧:这五个人,最有可能接替石破茂

导语:

东京时间9月7日晚,日本首相石破茂召开记者会,宣布辞去自民党总裁职务。据外界分析,由于在去年10月的众议院选举、今年6月的东京都议员选举和7月的参议院议员选举中接连遭遇失败,自民党内要求追究石破茂责任的呼声愈发高涨。为平息党内分裂的可能,石破茂主动选择辞职。

石破茂辞职后,自民党将启动新总裁选举,胜者将在国会接受首相指名选举投票。目前,接替石破茂出任自民党总裁呼声最高的人选是小泉进次郎和高市早苗。然而,由于执政联盟已在国会两院失去过半优势,谁将参选、自民党新总裁是否能成为下届首相,都充满未知。这也让未来的日本对华战略面临更大的不确定性。

IPP助理研究员徐伟钧在接受媒体专访时指出,石破茂已属自民党内相对务实、谨慎的政治家,无论后续谁接任首相,日本的对华政策调整大概率将使中日关系面临更大压力。若极右翼势力掌权,日本可能会将中国视为“战略竞争对手”,甚至敌人;若务实派上台,则可能延续“竞争与合作并存”的思路。无论最终结果如何,日本新首相对华政策的调整最多只能做到在大框架下的微调,即在不触碰日美同盟核心利益、不挑战国内保守政治共识的前提下,通过策略性调整缓解中日局部摩擦。

问

石破茂的辞职,将对日本政局产生什么直接影响?

徐伟钧:石破茂的辞职直接影响的是自民党总裁选举,而新当选的自民党总裁是否能够顺利出任首相仍然存在一定的不确定性。这具体体现在两个方面:

第一,在野党可能合作推出首相人选。鉴于“自公联盟”(自民党-公明党的执政联盟)目前在众议院未占据多数席位,理论上为在野党联合推选候选人提供了空间。不过,由于在野党内部存在着显著的政治分歧,各党派在政策主张、利益诉求上的差异较大,要让在野党形成统一立场,推选首相的实际可能性较低。

第二,自民党总裁当选首相后解散众议院,重新大选。不过鉴于自民党在今年7月参议院大选中的惨败,新任首相不一定有魄力来进行这场豪赌。即便重新大选,自民党也可能因黑金政治等历史包袱遭遇更严重的选举失败,而这将直接引发日本更大规模的政治动荡。

因此,在新任自民党总裁顺利当选首相并稳固执政地位的前提下,其他问题才有讨论的必要。

在7月20日举行的日本第27届参议院选举中,由自民党和公明党组成的执政联盟丧失参议院过半数议席。图为石破茂当天在日本东京自民党总部回答记者提问。图源:新华社

问

您认为,日本国内政治力量重组将如何影响其对华战略定位?

徐伟钧:石破茂的辞职将引发自民党内各派系间的权力角逐,根据最终的获胜方,日本政府的对华战略定位也将发生调整。需要强调的是,石破茂本身已经是自民党内对华态度相对务实、谨慎的政治家,因此,无论后续谁接任首相,日本的对华政策调整大概率将使中日关系面临更大的压力。

如果以高市早苗为代表的极右翼(鹰派)势力主导政权,日本将更多将中国视为“战略竞争对手”甚至敌人。预计日本政府的对华表态将进一步强硬化,同时加速推进日本防卫力量的现代化与扩张进程,推动修宪议题及集体自卫权适用范围的讨论,并且对中日间敏感技术合作及投资往来实施更严格的限制性措施。

此外,日本也将会在安全领域强化与美国及区域盟友的协作,通过联合军演、安全合作甚至将美国核武器引入日本等方式强化针对中国的威慑。

如果以小泉进次郎为代表的务实派势力胜出,日本可能会延续当前“竞争与合作”并存的对华战略定位。

一方面,日本将继续强化日美同盟,在一定程度上配合特朗普政府的对华战略,针对中国采取出口管制、外资审查等经济安全措施。另一方面,日本也将维持与中国的广泛贸易往来和功能性接触,以规避全面脱钩对日本国内产业链、贸易体系造成的不必要冲击。

尤其值得注意的是,特朗普在经贸领域带来的冲击,以及金融市场的敏感反应,将对新政府在经济领域的施政空间形成制约。如果新任首相推行大规模对华“脱钩”政策或破坏性贸易举措,可能引发市场恐慌、扰乱双边贸易流动,进而导致日本出口下滑、企业经营成本上升等连锁反应。

日美贸易协议与中日经贸动荡带来的双重经济下行压力可能让新政府承担高昂的政治代价,因此除非高市早苗当选并强行突破现有政策框架,否则新政府更可能出台针对性的经济安全措施(例如特定技术领域的管控),而非风险更高的全面脱钩政策。

最后,无论最终哪个派系胜出,近年来日本对华战略定位的整体趋势已明确倾向于将中国定位为战略竞争对手。这一总体方向不会发生根本改变,不同派系的差异主要体现在策略层面:

鹰派领导人将进一步强化竞争与对抗的维度,通过激进的安全和经济政策强化这一趋势;务实派领导人则倾向于采取管控性竞争的思路,以更谨慎的方式处理双边分析,但仍将对华竞争与经济安全保障置于政策序列的优先位置。

问

目前自民党内哪些潜在候选人最有可能接任?他们对华的政策倾向是怎样的?

徐伟钧:第一,高市早苗。高市与旧安倍派渊源深厚,在极右翼阵营中拥有稳固的支持基础。在去年的自民党总裁选中,高市第一轮的得票数甚至超过了石破茂,这显示出她在动员自民党党员和保守派议员方面具有相对优势。

在对华问题上,高市在日本的政治光谱中属于典型的极右翼。她不仅多次参拜靖国神社、为日本军国主义招魂,更始终持敌视中国的强硬立场。如果当选,预计她将进一步加强日美安保合作、扩大日本的国防投入,主动配合特朗普政府的对华脱钩战略,并加强对台湾问题的干涉。

在自民党中,高市早苗的右翼色彩也十分突出,曾主张修宪,将自卫队更改为国防军。图源:路透社

第二,小泉进次郎。小泉凭借较高的民意支持率与家族政治资本占据竞争优势,尤其是在今年出任农林水产大臣后,他通过有效平稳米价的施政表现进一步提升了声势。同时,相较于政治立场极端且身为女性的高市早苗,小泉进次郎的政策倾向更为务实,且男性身份在自民党传统保守氛围中更易获得认可,这也使他可能得到党内反对高市势力的联合支持。

在对华问题上,虽然小泉进次郎也参拜过靖国神社并发表过一些强硬言论,但整体立场相对务实。鉴于特朗普保护主义贸易政策对日本经济的冲击,以及日美之间在经贸问题上的分歧,他可能倾向于避免与中国在经贸领域展开激烈对抗,而是采取有针对性的经济安全措施,同时维持中日间广泛的贸易往来与功能性接触。在台湾等敏感问题上,他可能采取竞争与风险管控并行的策略,在明确释放对华强硬信号的同时,展现出相对谨慎的实际行动姿态,以规避双边冲突升级。

小泉进次郎是前首相小泉纯一郎的儿子,他的执政思想被普遍认为与石破茂类似。图源:路透社

第三,岸田文雄。岸田凭借三年首相任期积累的深厚资历,也成为潜在候选人中的重要一员。在石破茂领导相对乏力的背景下,自民党内可能会对岸田执政时期的稳定性与政策延续性产生怀念,进而转化成对其参选的支持力量。

在对华问题上,岸田文雄的立场较为稳健,预计将延续竞争与合作并存的思路。一方面,在安全领域继续深化与美国的合作;另一方面,在经贸领域维持与中国的合作关系,对冲特朗普政府带来的经济风险。

尽管防务立场强硬,岸田文雄仍注重维持中日关系稳定性。图源:新华社

第四,林芳正。林芳正的竞争力主要源于其多次担任内阁官房长官的经历,他在岸田文雄和石破茂执政期间均受重用,可能会被视为能延续前任领导人政策、维持政权稳定的人选。但相较于其他候选人,他在自民党议员与基层党员中的支持率相对较低,这构成其参选的主要短板。

在对华问题上,林芳正曾担任日中友好议员联盟会长,是自民党内相对亲华的一派。但是,囿于自民党内部及日本政坛整体的右倾保守化倾向,绝对亲华的政策在当前日本政治环境中缺乏生存空间。即便他当选首相,也只能在推动中日高层对话与经贸交流方面有限发力,而在安全领域甚至经济安全领域(例如供应链管控、出口管制等问题上),仍需与美国保持协调,难以突破现有的对华战略框架。

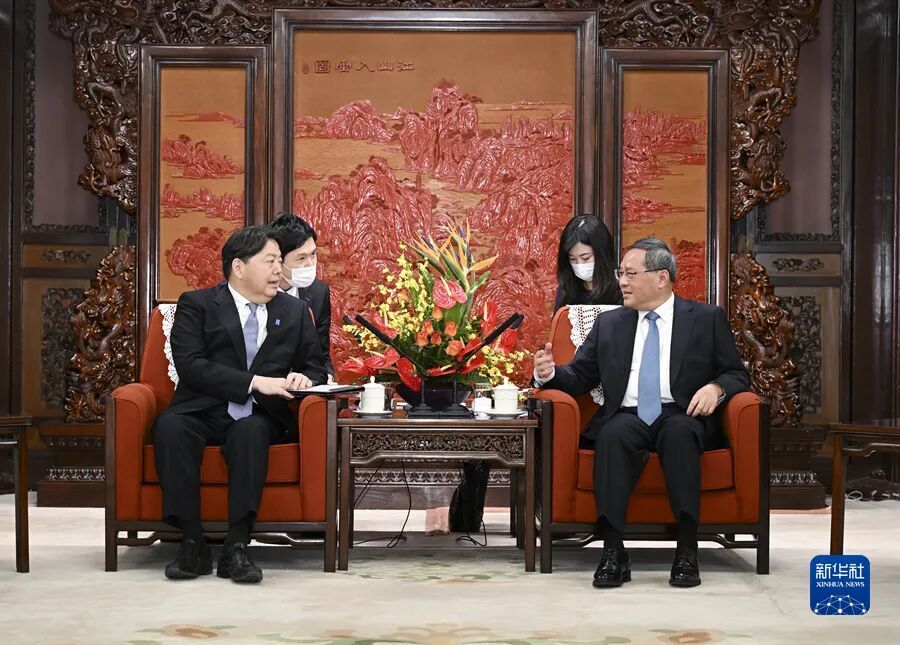

2023年4月2日,中国国务院总理李强会见来华访问的日本外相林芳正。林芳正彼时表示,日中在广泛领域拥有巨大合作潜力,日方不会采取“去中国化”的做法。图源:新华社

第五,茂木敏充。作为石破辞职后首位公开表态参选的候选人,茂木敏充占据了话语与动员的先发优势。茂木具有担任外务大臣、经济产业大臣和内阁府经济财政政策特命担当大臣的资历,在处理对外交涉与经济事务方面经验丰富。在特朗普政府带来的外部冲击下,他可能被视为能够稳定日本内外局势、开展专业对美交涉的技术型人选。

在对华问题上,茂木倾向于对话与竞争并行的立场。他既重视中日关系的整体稳定性,但是也在安全、领土争端、人权等问题上持明确的强硬态度。如果当选,他可能倾向于在强化对美合作的同时,管控中日之间发生直接冲突的风险。

茂木敏充在多个经济相关职位上任过职,以强硬的谈判风格闻名。图源:路透社

问

在日美同盟强化的大背景下,新首相上台能在多大程度上实质影响其对华政策基调?新领导人在哪些具体议题上可能有边际调整空间,而在哪些方面几乎必须延续现有路线?

徐伟钧:新首相能够在对华政策上进行有限的边际调整,但是难以突破以日美同盟为根基的原则性框架,整体对华政策基调无法实现根本性转向。这一约束既源于日美同盟对日本外交战略的结构性锚定,也受制于当前自民党执政格局与领导人政治资源的现实限制。

从历史来看,日本首相确实具有实质性调整对华政策基调的操作空间。在特朗普第一任期时,安倍晋三为了应对特朗普经贸政策带来的不确定性,曾经采取了一种对冲战略,有效改善了对华关系。当时日本在经贸领域加强了与中国的合作,甚至调整了对中国“一带一路”倡议的态度,并且推行了中日第三方市场合作。

但是,安倍能够实现这样的政策调整有两个重要的前提条件:

其一,他在自民党内构建了根深蒂固的权力网络,能够有效协调派系分歧和压制反对力量;

其二,长期执政积累的政治威望与稳固的民意支持,为其提供了突破政治压力的资本。

反观当前,“自公联盟”处于少数执政状态,党内缺乏拥有广泛民意基础与跨派系号召力的政治人物,新任首相既没有足够权力整合党内意见,也缺乏稳定民意支持来支撑风险较高的政策转向,因此难以复刻安倍时期那样大的政策调整。

总体来说,日本新首相对华政策的调整最多只能做到在大框架下的微调,也即在不触碰日美同盟核心利益、不挑战国内保守政治共识的前提下,通过策略性调整缓解中日局部摩擦。

具体到议题层面,新首相的边际调整空间可能集中于:对华外交话语的强度(如在公开场合提及中国时的措辞强弱)、对台湾问题表态的语气(是否避免直接触碰敏感表述)、中日高层接触的频率(如领导人会晤、部长级会晤的频次),以及经贸领域的功能性合作等。但是在以日美同盟为核心的安全框架、推动日本军事现代化的大方向、与盟友在技术出口管制和关键供应链合作上的协同等方面几乎必须延续现有路线。

问

领导层变更是否可能带动两国舆论氛围变化?如何处理历史认知问题(如靖国神社参拜)将对关系改善产生多大影响?

徐伟钧:虽然石破茂在历史认知问题上已属于自民党内相对稳健、温和的一派,但其部分行为仍引发了中国舆论的不满,例如未在战后80周年的时间节点发表具有反思性的讲话,且在8月15日向靖国神社供奉祭祀费,这些举动已凸显出日本右翼势力在历史问题上的立场与中国社会认知的差距。而随着领导层的变动,中日舆论氛围不仅难以出现积极转向,反而存在显著恶化的可能性,其中新首相的历史态度将成为重要影响因素。

尤其值得警惕的是,如果高市早苗或小泉进次郎当选首相,其在历史认知问题上的错误立场将直接激化中国舆论情绪。他们都在今年8月15日参拜了靖国神社,如果他们在当选首相后,进一步在10月17-19日的靖国神社秋季大祭期间再次参拜,将会对中日关系造成实质性冲击。

8月15日,日本执政党自民党前经济安全保障担当大臣高市早苗参拜了靖国神社。图源:《产经新闻》

在官方互动层面,这可能直接导致双边高层互访暂停、双边对话机制取消或冻结。在民间层面,这种行为将引发中国民众对日本的强烈不满,进而可能催生民间层面的对日抵制行动,例如在消费、文化交流领域的自发限制。更严重的是,随着两国之间围绕历史问题争端的升级,近年来中日通过务实合作积累的关系改善基础将受到侵蚀,使双边关系陷入对抗与反制的恶性循环。

IPP公共关系与传播中心

排版|周浩锴

编辑|刘 深

审核|郭 海

终审|刘金程

受访人:

徐伟钧 华南理工大学公共政策研究院 助理研究员