铭记历史 缅怀先烈 他们经历的抗战丨“老百姓的支持是我们的力量源泉”

□本报记者 石可欣

“石榴花,满天红,父送子、妻送夫去当兵。当啥兵,当八路,保卫家乡老百姓……”

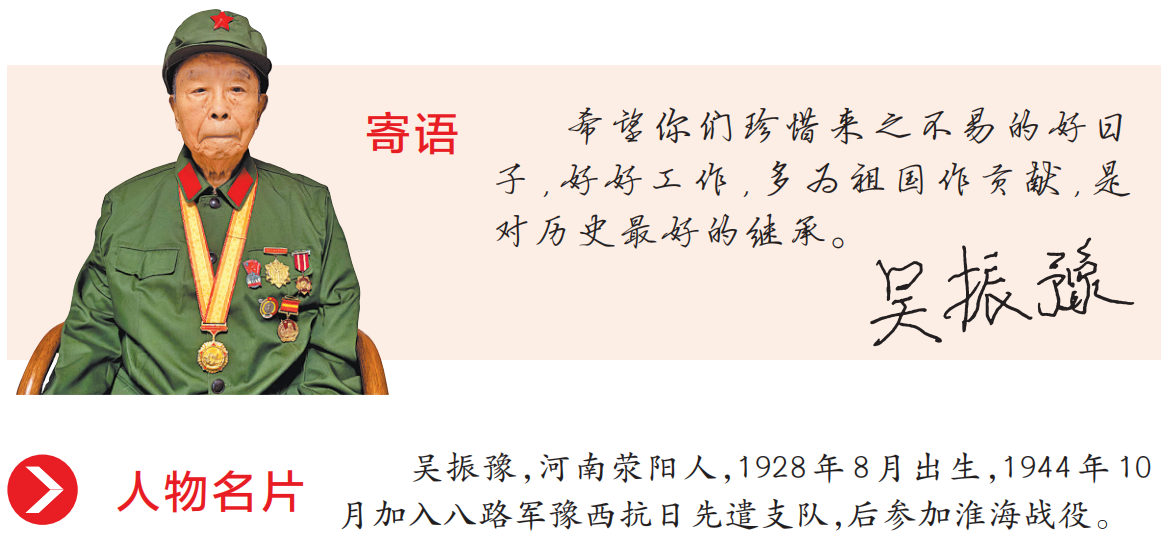

97岁高龄的老兵吴振豫,如今还清晰地记得这首豫西人民歌颂共产党的民谣。

8月27日,记者来到周口,见到了老兵吴振豫,他穿戴整齐,胸前挂满纪念章,聊起80多年前的烽火岁月,仍然声音洪亮,思路清晰。

少年传情报

“那时,我对共产党有了最初的认识。”

1942年年初,吴可延、吴曰仁、吴荣延等几位老师在荥阳小寨村创办了中学,他们都是从事抗日斗争的地下党员。

那年,吴振豫14岁,辍学在家务农,听到中学成立的消息,对知识强烈的渴望让他心动不已。为了减轻家中的负担,经吴可延动员,在得到父亲允许后,他来到这所学校半工半读。

“在学校的工作除了打扫卫生,还有站岗、送信。”吴振豫回忆,吴可延和几位老师经常以打麻将为名开会商讨工作,发现情况就用暗语通知提醒。

因为年纪小,不会引起敌人注意,吴振豫有时被派去汜水送信。“吴可延要求送信的事不准对任何人说,必须守口如瓶。后来,我才知道那些被缝到衣服里、藏在篮子下面的小纸条,是地下党员传递的情报。”吴振豫回忆。

“学校一位姓赵的老师对我们说‘共产党领导的军队就是为了让穷人翻身做主’。从那时起,我对共产党有了最初的认识。”吴振豫说。

1943年秋,日伪军多次在村里搜查地下党员。一天深夜,吴可延带着学校几名地下党员有组织地转移,学校学生就地解散,留下吴曰仁、吴荣延等地下党员继续从事抗日工作。

“当时,老百姓生活在水深火热之中,在我们家乡有这样的民谣,‘打下的粮食是保长的,织下的布匹是甲长的’。我们只能吃谷糠、野菜、树皮、草根。”吴振豫告诉记者。

初见八路军

“有这样的好军队,有希望了,救星来了!”

1944年8月的一天,吴振豫到村口担水,听到歌声由远及近飘来。

“当我打上第二桶水时,看到一支军容严整的部队,他们身穿灰布军装、腰间皮带上有两个牛皮子弹盒,左边是挎包,包外挂着白毛巾和瓷碗,右边是手榴弹袋。”他清晰地记得那天的场景,“他们休息时队伍排列整齐,唱着‘军队和老百姓,咱们是一家人’。”

一名军人走到吴振豫身边说:“小兄弟,不要怕,我们是八路军,来打鬼子的,能不能借你的桶打点儿水啊?”

“亲眼看到八路军,他们纪律严明,说话和气又诚恳,有这样的好军队,有希望了,救星来了!”吴振豫激动不已。

“不久,当地成立了抗日民主政府,当时的县长借住在我家,他经常在村里开会宣传,讲共产党、讲八路军、讲抗日形势。”吴振豫回忆,就在那时,他积极报名参加八路军。

成为八路军

“大家都夸我们打得好!”

1945年早春,荥阳一带的大部分日寇被赶走,残留在汜水的日寇急眼了。

“特别是当地的日伪军头子王乐山被消灭后,八路军豫西抗日先遣支队皮定均司令员给大家分析,我们把日军忠实的走狗消灭了,等于把日寇的狗牙敲掉了,狗疼了会不叫吗?他们肯定会报复,报复地点就在团部所在地。”吴振豫说。

很快部队就制订出消灭残留日寇的计划,决定在团部驻地上演“空城计”,摆下“布袋阵”等待日寇钻进来。

负责具体执行的是吴振豫所在的河南军区第一军分区第三团。日寇进入了八路军埋伏好的“布袋阵”,疯狂地用小炮轰炸、用机枪射击团部驻地。按照原定作战计划,军号响起,八路军从三面发动猛烈射击。这次战斗共毙俘伪军120多人,歼灭日军170多人,取得胜利。

“大家都夸我们打得好!”回忆起当年的一幕,吴振豫至今难掩心中兴奋,“老百姓的支持是我们的力量源泉。”

年少从军抗战的经历让吴振豫很珍惜现在的生活。“希望你们珍惜来之不易的好日子,好好工作,多为祖国作贡献,是对历史最好的继承。”他说。