上天入地,河南“装”起来了!隐形冠军就是这么有底气

暴雨过后,天空湛蓝如洗。河南卫华重型机械股份有限公司的园区里,一排排起重机在悠悠白云的映衬下巍然屹立。这些动辄百吨的“钢铁巨人”,透着独有的工业之美,无声地彰显着河南制造的硬核实力与沉稳底气。

“这已经是老款了,新家伙更智能、更先进。”穿梭在1300亩的园区内,河南卫华重型机械股份有限公司技术副总监周荷花笑着介绍说。作为国家“桥、门式起重机单项冠军”、“国家智能工厂”、“国家绿色工厂”,卫华集团打造了全流程自动化、可追溯的智能制造基地。

走进世界上起重行业第一条大型结构机器人智能焊接生产线,偌大的车间内一眼望去,桥式起重机行云流水般吊装钢板,焊接机器人挥舞着机械臂,空中与地面的 “机械舞者” 在系统调度下默契配合,电光石火间,1个小时就可以组装完成1台百余吨大家伙的“私人定制”,开创了大型设备离散制造的先例。在这里,最小的1台双梁起重机也重达几十吨,年产智能起重物流装备及配套产品10万余台套。周荷花介绍说:“虽然我们与华中科技大学联合研发的这条主梁机器人焊接生产线花费了3年时间,但是产线建成后,生产效率直接飙升了80%。”

在郑煤机的智慧园区内,全球煤机行业第一座灯塔工厂的诞生同样凝聚着智慧和汗水。郑煤机智慧园区厂长助理赵俊丽是一位在郑煤机车间内工作20多年的老师傅了,作为核心团队中的女性技术人员,在40多岁参与了灯塔工厂的建设。从传统产线到智能化改造,赵俊丽感慨良多:“从规划到落地,每个智能化生产场景都是我们反复摸索、验证出来的,花了将近一年的时间。这个过程也是我们这些‘老工业人’的思维在进行智能化的变革。”产能从最初的月产几百吨飞跃到一万吨,一线的生产经验与智慧又何尝不是灯塔,机器在转,思路也在转。

如今在郑煤机的智能车间内,AGV小车沿着设定路线有条不紊地装卸物料,带着二维码“身份证”的钢板在一排排的机械臂下被精准塑造成不同形态,奔赴各自的岗位,零星的几个工人手持平板操控着一切,这里不像一个工厂,更像是一个高度协同的“工业艺术空间”。1964年这里的传统工厂诞生了新中国第一台煤矿液压支架,现在的灯塔工厂又生产出世界第一高的智能化液压支架,撑起了年产2000万吨的超级煤矿。从中国第一架到世界第一高,不仅是技术的飞跃,更不断刷新着世界对中国制造的想象。

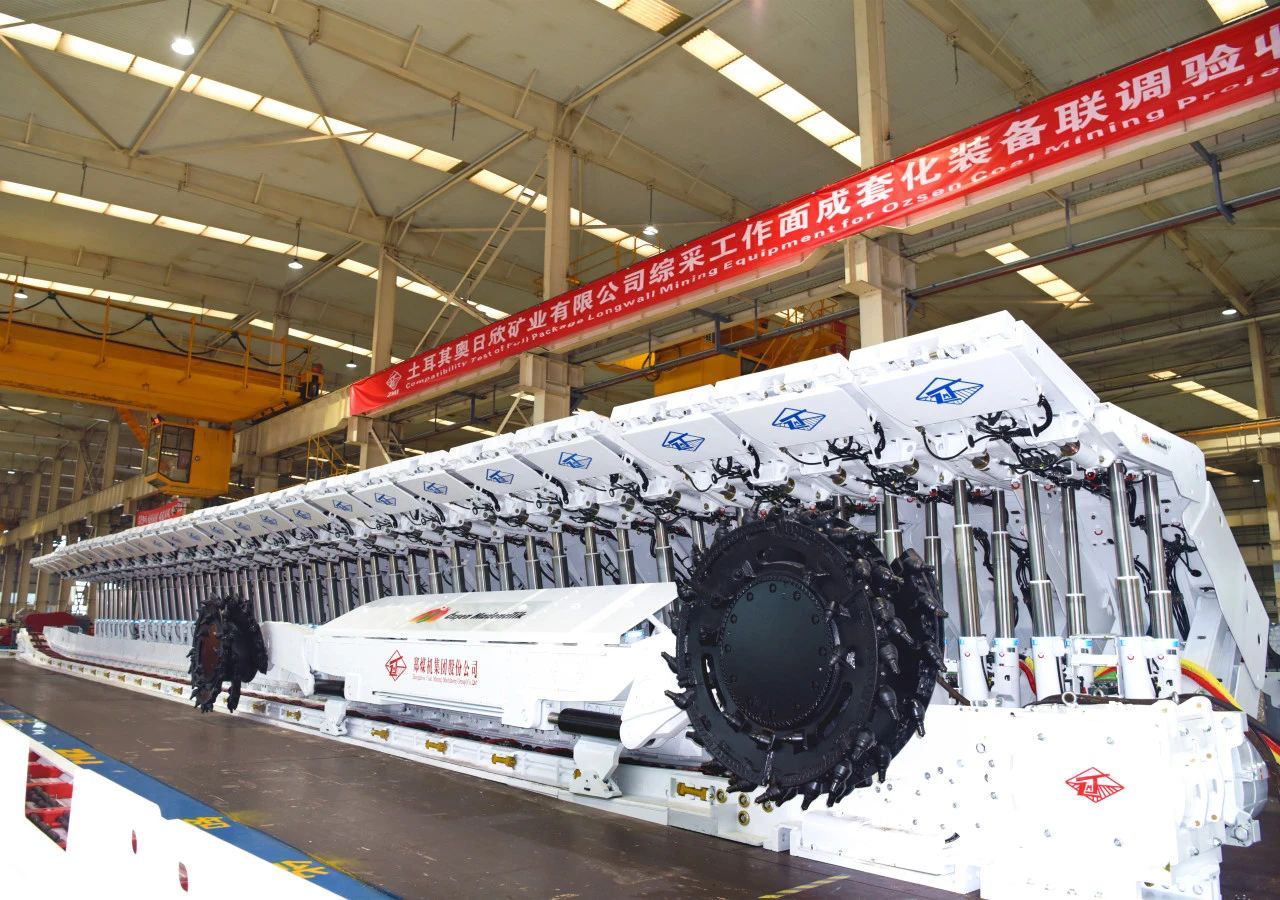

2021年的9月,郑煤机自主研发的首套出口综采大成套装备在土耳其奥日欣矿A-01工作面成功投用,涵盖液压支架、采煤机、刮板机等核心设备,实现中国单一企业自主完成成套化综采装备出口“零的突破”。“设备运行稳定得像印钞机!”奥日欣矿长高度评价,“郑煤机的设备不仅是我们的生产力引擎,更是长期发展的战略来源!”这些都表达了对中国装备的高度认可。土耳其奥日欣项目已成为郑煤机国际化战略的典范,其成功经验吸引了当地以及哈萨克斯坦、印尼等国客户的相继考察,推动郑煤机2024年海外订单同比增长30%。就像郑煤机集团总经理孟贺超所说,“我们要让出口变为真正的出海。”

在卫华采访的间隙,记者就碰到了前来探访的埃及客户。“现在我们的产品已经卖到了全球170多个国家和地区。”卫华集团党委书记、执行董事长李国强介绍道,“国际化是卫华未来五年的重中之重。下一步,我们会以‘一带一路’国家为重点,建设海外生产基地和服务中心,同时要带动和引领我们的上下游供应商伙伴一起出海,形成合力,让‘河南智造’成为世界起重机领域一张闪亮的名片。”

这些非标组装的百吨以上“巨无霸”,也非常能“装”,装的是大国重器,装的也是安全与标准。

卫华起重机的身影,遍布国家诸多“超级工程”:奥运工程、西气东输、南水北调、杭州湾跨海大桥、新一代核电站……“我们利用世界首创的防摇摆精确定位控制技术,在国内四大卫星发射基地吊装了神舟飞船、长征火箭和天宫探测器这些‘大国重器’,让起重机的吊运精度达到惊人的2毫米,保障了每一次成功发射。”周荷花介绍道。

而在煤矿深处,郑煤机的智能装备守护着矿工安全。“我们的产品在数字化的基础上,可以对井下的安全信息进行实时采集、智能分析、自动推送,并主动降低瓦斯粉尘等风险,保障采矿人员的安全。”孟贺超介绍道,“今年,郑煤机联合高校组建未来采矿研究院,聚焦矿用机器人、绿色开采等采掘前沿技术攻关。”

智能化的变革,早已突破工厂的围墙。

河南卫华重型机械股份有限公司数字科技总监王成林给记者看了一个“看不见的车间”——“卫华云”产业链协同平台。采购方如某国家电网抽水蓄能项目,就能通过该平台实时看到车间的装配进度,提前做好设备接收准备。“作为链主企业,首先要当好‘火车头’。”李国强强调,“我们在长垣规划了1500亩的低碳智能装备产业园等项目,强链延链补链;其次是打造‘靠谱朋友圈’,供应链不仅是时间链、技术链、质量链,更是价值链、友谊链,带动省内300余家钢材、电缆等各类配套件产品的合作伙伴,实现协同发展的最大化价值。”

郑煤机同样构建了强大的“产业链朋友圈”。上游的钢厂能看到郑煤机的生产计划,提前备料,钢板可追溯到每一个环节;下游的煤矿客户打开 APP,就能像点外卖一样跟踪订单进度。“这就是透明工厂。在客户端,我们的上下游合作伙伴都可以查到订单的生产进度、发运状态、检验信息等,甚至在井下异常的反馈等。全流程透明化,动动手指,一目了然。”孟贺超介绍道,“在智能化的基础上,我们内部总结了‘六好’——设计好、采购好、制造好、装配好、检验好、服务好,更好地为上下游企业赋能,进一步带动产业链的发展。”

展望河南先进工程机械产业链的未来时,李国强和孟贺超提到了两个词:协同和创新。

从煤机装备到起重机械,河南制造的“隐形冠军”们正在用一个个智能车间,编织出一个贯通上下游的 “隐形链条”。这条链,一头连着车间里的机械臂,一头连着全球市场的订单;既串起了供应商的机床转速,也牵动着客户的生产进度。走进这些工厂,才能读懂河南先进工程机械产业链从 “单点突破” 到 “链式升级” 的密码。

千吨级别的机械设备整装待发,承载着河南“装”起来的底气与雄心,必将驶向更广阔的天地。(大河报·豫视频记者 元茹)