“今天禁止加班”

“今天禁止加班”,这一消息如同一缕温暖的阳光,驱散了连日来加班带来的疲惫与压抑。在这个忙碌的工作节奏中,今天终于可以让大家停下匆匆的脚步,好好地放松一下。无需再面对那堆积如山的文件和无尽的工作任务,大家可以陪伴家人,共享温馨时光;可以约上好友,畅谈生活趣事;也可以独自静处,享受片刻的宁静与沉思。让我们放下工作的重担,在这禁止加班的一天里,尽情去追寻生活中的那些美好与快乐。

当中国年轻人还在岗位上卷生卷死,日本已经开始“禁止加班”了:电脑自动监控加班时长,HR跪地发传单抢人,应届生起薪1.3万还能挑公司,98.1% 的就业率让“不失业”成为常态。

这场职场变革背后,是日本经济增幅放缓、劳动结构改变的现实。越来越多不爱卷的年轻一代意识到,当劳动力从过剩转为稀缺,打工人终将拿回属于自己的议价权。

文丨欧海

编辑丨卢伊

加薪不加班

每周三下午五点半,办公室里都会准时响起一段广播:“今天是禁止加班日,请大家按时下班,早点回家。”

康朋觉得这事儿有点好笑——毕竟大家平时也不加班。

他在东京一家精密仪器制造公司做市场工作,过着朝九晚五的规律生活。除去一小时午休,一天工作7.5小时。公司实行弹性工作制,每月干满150小时就不扣钱。如果想提前下班,只需要在部门群里打个招呼,不用看老板脸色。

毛毛的公司更“极端”。为了严控加班,公司给员工电脑装了监控软件,几点开机、几点关机、一天工作多少小时,系统都会自动记录。按照规定,员工每月加班不能超过20小时,否则公司就会被劳动局约谈。

“特别是刚毕业的大学生,入职第一年原则上不允许加班,到点儿必须关机回家。”毛毛说,这两年,不少企业甚至会把“几乎不加班”写进招聘启事里,以此来吸引应届生。

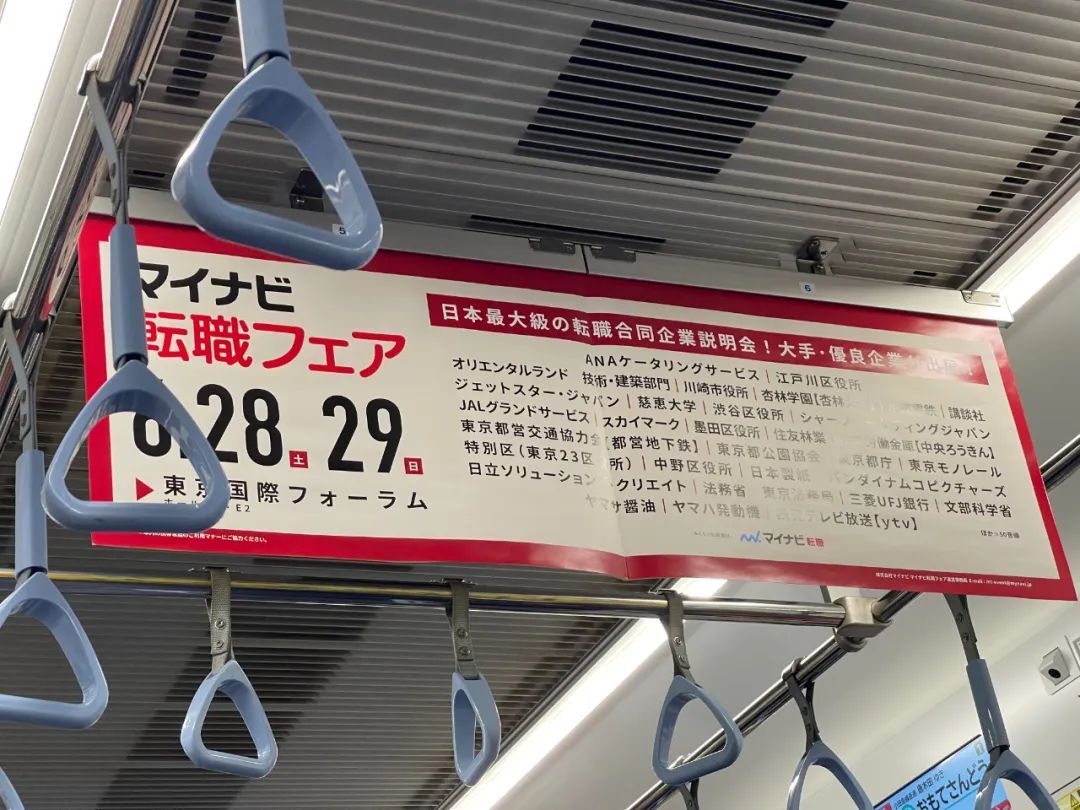

日本电车内的就职广告

这是很多“过来人”无法想象的。

“以前日企给人的感觉非常死板。”毛毛学日语出身,毕业后曾在上海一家日企工作过几年,工资低。印象中,那时候后辈哪怕手上的活儿干完了,也不敢走,要等前辈先站起来。“但现在年轻人都不喜欢加班,到点儿就走;如果这家公司加班多,我就辞掉了。”

公司这么做,不光是因为风气变了,更是现实倒逼的——现在的日本职场,已经悄悄进入了“卖方市场”。年轻人不爱卷,加班多、待遇差的岗位,可能连面试都约不来人。

“现在是毕业生挑公司。”毛毛观察,大多数人手上都握着好几个offer,“然后挑一个自己想去的。”

日本文部科学省和厚生劳动省发布的数据也印证了毛毛的感受:2024年春季毕业的日本大学生就业率达到98.1%,创下有历史记录以来的最高水平。今年这一数字仅下降了0.1%。

这意味着,应届生只要愿意工作,就几乎不会失业。

与此同时,许多日本企业也在通过加薪吸引应届毕业生。日本经济新闻社实施的一项招聘计划调查显示,2025年日本应届生平均起薪超过25万日元(约合人民币1.3万元),刷新历史最高纪录。上调起薪的企业中,80%是为了“确保人才”,超过一半则是考虑到物价上涨。

“很多公司都会提高应届生的起薪,比如优衣库,今年给应届生开出的工资是税前33万日元,相当于1.6万元人民币,甚至比我们这种工作好多年的都高。”毛毛说。

超级卖方市场

去年7月,博主@凯撒在日本 曾在一场招聘会上看到,一家企业的招聘人员跪在地上分发传单。他用手机拍下这一幕,发在社交平台上,引发了网友热议。

他后来解释说,这种“下跪式发传单”一方面确实因为企业缺人,另一方面也是日本服务文化的一部分。

对很多中国网友来说,这种场面几乎超出想象:过去在招聘会上高高在上的企业方,竟然会低头、鞠躬,甚至跪地求人。

“用我们的眼光来看,可能觉得有点过了,”曾在日本生活过8年的博主@庆樱日语 告诉冷杉RECORD,但在日本,企业往往希望招进来的人能够稳定、长久地在这里工作,所以负责招聘的团队也希望从方方面面给应聘者留下一个好印象。

为了留住人,不少公司不仅从待遇上做文章,还会在内部设立各种支持机制。@庆樱日语 提到,他曾就职的那家公司因为当时大力推进全球化战略,每年都会招收海外留学生。为了让这些“外来者”尽快适应公司环境,公司甚至专门成立了一个委员会,为留学生提供生活建议、职场辅导。

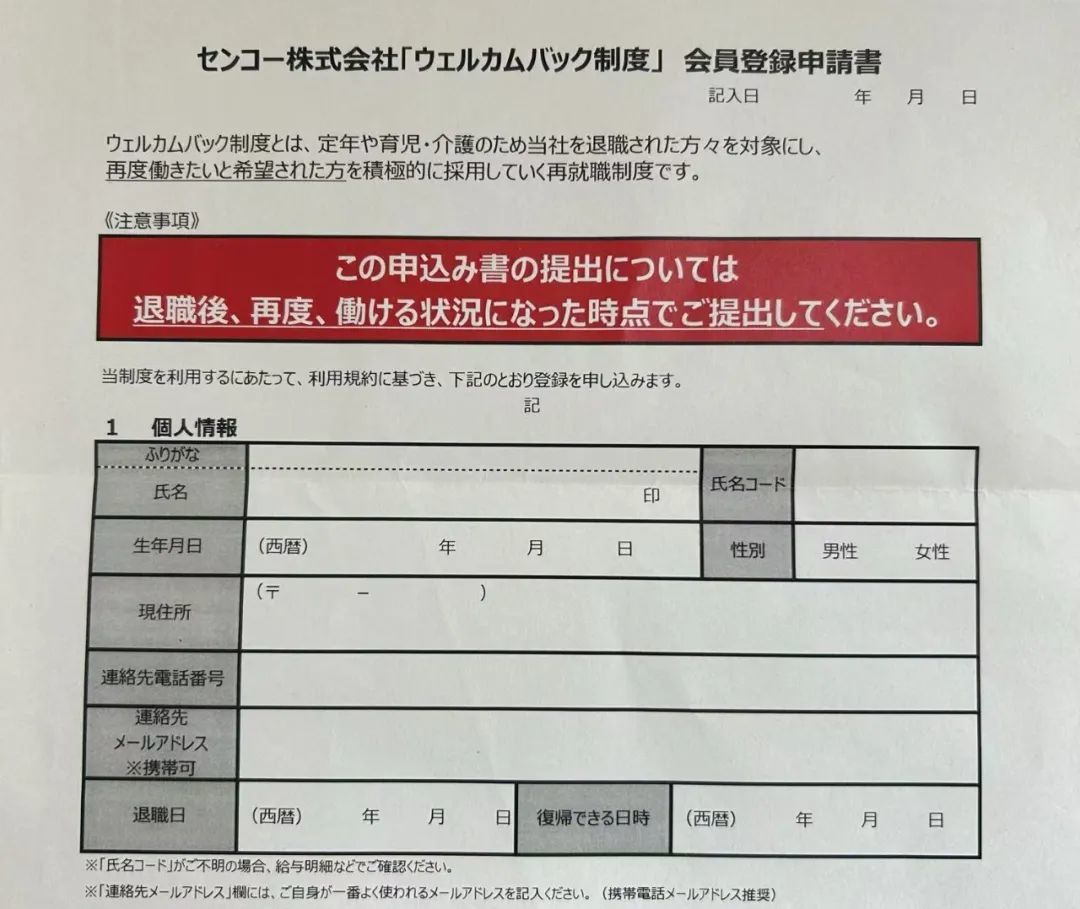

@庆樱日语 2018年离职时,公司人事交给他一个信封,对部分想要重回岗位的前员工实行“Welcome back制度”

“招聘人员下跪这样的场面,在日本并不常见。”毛毛说,“但它背后的问题——企业缺人,却是当下非常普遍的现实。”

在日本生活的人,几乎都能感受到这种变化。打开电视,铺天盖地都是求职网站的广告,面向各个行业、各个年龄层。毛毛有时候在电车上也会看到,东京及周边各地举办大型招聘会的信息。

跳槽的现象也越来越普遍——这在以“稳定”著称的日本职场并不常见。

毛毛所在的部门总共二十几人,过去三年间已经有五六个同事陆续离开。这样的流动率,在日本传统企业里算得上是“高频震荡”了。

以往的日本职场,是另一番景象。很多公司奉行“终身雇佣制”,从你走进公司那一刻起,就默认你会一直做到退休,合同没有年限,也几乎不会主动解雇员工。跳槽,在那个体系里是个反常的词,甚至有些人一辈子没换过工作。

跳槽的理由很现实:涨薪难、升职难、氛围紧张,或者就是干得不开心。“日企虽然也涨工资,但真的很慢。”毛毛说,“一年涨一点点,除非你升职,不然根本感觉不到变化。”

“现在因为各家公司都缺人,所以你跳过去,工资不一定降,级别也不一定降。”换句话说,跳槽不再意味着从零开始,而是被视作“升舱”的机会。

她提到一个前同事,在公司干了21年,最终因为和上司不合辞职。换到新公司后,直接升到了部门主管的位置,工资也涨了很多。

“他的资历也在那儿嘛,”毛毛说,“现在反而更值钱了。”

而留给公司的,是一个个突然空出来的岗位。于是,填补空缺的任务,就落在了一批又一批的应届生身上。

“我们公司这两年招收应届生的数量一直在上升,去年招了500人,今年一下子招了800人,明年好像还要追加,就是人一直不够。”毛毛说。

但作为“25卒”毕业生,康朋的求职路并没有这么平坦。

他供职的公司规模不大,总共几百号人。他是今年新招的8名应届生中唯一的外国人。

日本应届生的求职季漫长,往往从毕业前一年就开始了。

留学生找工作并不轻松。去年1月到8月就职期间,他跑了七八十场面试,最后拿到三个offer。

同期的日本同事显然没那么辛苦。有人在招聘季结束前两个月才开始找工作,只面了几家公司就顺利上岸。

康朋今年5月去参加公司的内定会(小红书@躺平的在日小康)

“日本人的就业率真的挺高的。”康朋说,“不管是大学毕业还是读了专门学校,基本都能顺利找到工作。但像我这样的留学生,真实就业率大概只有30%~40%。这还是宽泛地算上了很多进华人企业、去干蓝领工作的。”

他看过一份关于外国留学生就业情况的调查,里面的数据和他的感受基本吻合:在日外国人的就业难度,远比官方数字所呈现的要高得多。

康朋还提到,并不是所有行业都不加班。

“比如和我一届的一个同学,文科生零基础转IT,回家还得继续学习。另外像建筑行业、物流行业,加班会比较多。”

从“就业冰河”到“反选时代”

日本年轻人曾有很长一段时间,对“找工作”这件事是带着恐惧的。那是日本就业的冰河期——大学生就业率长期徘徊在60%以下。

在日本经济高速增长的1980年代,这项数据曾一度稳定保持在70%以上,但在1993年攀上76.2%的高峰后突然开始一路加速下滑。到“失去的10年”刚结束的2000年,大学生就业率降到了55.8%。那一年,名叫小林美希的女大学生迎来了自己的毕业季。

“那是历史性的一年。”她在后来出版的《就业冰河》中写道,“泡沫经济崩溃,出现了金融危机,中老年被裁员,应届生的招聘岗位也大幅缩减。”

对于那一代人来说,“只要有工作就好,不管怎么样先找份工作干起来。”

直到2005年,日本才开始摆脱“大学毕业生每两个里就有一个失业”的困境,就业率逐渐恢复到60%以上。但其中很大一部分,并不是真正意义上的“工作”——只要合同期超过一年,无论是派遣工、临时工、非正社员,都被算作“就业”。

在这一代人的生活轨迹上,工作的不稳定性悄悄影响着一切,从婚姻、生育,到买房、养老。于是,不会失业的公务员成了经济不景气的避风港,大学纷纷卷入“考公热”,报录比一度达到30:1。

那也是“过劳死”“工作抑郁”频频出现在新闻标题里的年代。

那时的公司,如同一个个密不透风的机器,把“加班”嵌入日常。夜里十点的写字楼依旧灯火通明,早晚高峰的地铁里满是戴着黑框眼镜、神情麻木的上班族。这么做的代价就是日本居高不下的猝死率,巅峰时期平均每15个日本人里就有一个因猝死去世。

劳动生产率也并未显著提高。除了没有加班费的“自愿加班”外,很多时候,加班只是为了向上司表演工作——只要待得足够久,你就是一个努力工作的好员工。

2005年,18岁的郭毅踏上了飞往东京的航班。彼时他只是个刚从国内高中毕业的留学生,目标明确:读书、毕业、留下。

他先是在语言学校打基础,接着一路读完大学、研究生。到他2013年修士毕业时,“安倍经济学”已经开始见效。日本经济从低谷中缓慢爬升,就业市场也随之回暖。郭毅回忆当时看过的数据,“留学生从投简历到最后找到工作,大概在80%左右,比日本人高很多。”

但现实中,他身边一共13个中国留学生,最后留在日本工作的,只有3个。他是其中之一,“拿到一个offer,平均要投20到35份简历。”

郭毅最终拿到了一份来自迅销集团旗下服装品牌GU的offer。那是优衣库的姊妹品牌,在日本几乎人尽皆知。他从普通社员干起,做到了旗舰店高级店长。

早高峰期间,大阪上班族排队挤地铁

在他的观察里,日本就业市场的剧烈变化出现在新冠之后。

郭毅店里当时有88名员工,其中26名是外国人。新冠疫情三年,走了25个,只剩他自己。“客人进店了,总要有人服务吧?没人了,这就是缺口。”他说,新冠疫情结束后,日本各行各业突然猛猛缺人。尤其像建筑、介护(老年护理)等行业的缺口特别大,而“日本人填不上这些坑”。

日本厚生劳动省公布的数据显示,2024年日本出生人数降至72万人,连续9年刷新历史最低纪录。出生率逐年走低的同时,日本老龄化趋势同样难以遏制,2023年老龄化率为29.1%——这意味着几乎每三个人中就有一个老年人。

人口老龄化、少子化的双重夹击下,日本企业面临严重的劳动力短缺问题,必须开出更好的工作条件来吸引年轻人。

从2018年开始,日本政府不得不推行工作改革,比如设立无加班日,立法限制最大工作时间,强制员工休假等等。后来政府部门还带头实行上四休三的工作制,试图改善社畜们的工作环境。

仅从数据上看,效果还算明显:2024年,日本人均月均劳动时间为136.9小时,其中月均加班时间降至10小时。亦有数据显示,东京地铁晚9点后的乘客数出现下降,傍晚5-8点则持续增加——这意味着上班族的回家时间在不断提前。

而如果单看就业率,日本的确进入了一个“反选时代”,尤其是和泡沫经济破裂之后那段“就业冰河期”相比,现在的年轻人确实处在一个更有选择权的位置。

但康朋觉得,数字背后的现实,远没有那么乐观。

“从就职率来说,当然是比过去好了,但你真去问现在很多日本人,他们的工资待遇和三十年前比,差不了太多。”

(文中毛毛、郭毅为化名)