国考放宽“35岁门槛”之后

采写/吴昀

编辑/杨宝璐

10月14日,中央机关及直属机构公务员考试公告发布

又是一年考公时。但这一年,35岁这道坎,被往后划了好几年。

10月14日,中央机关及直属机构2026年度考试录用公务员公告发布。一般报考者年龄放宽至38周岁,应届硕士、博士研究生至43周岁以下。此时,距离11月30日的公共科目笔试还剩47天。

一些原本超龄的考生立即行动起来,找资料、查攻略、买网课……他们的备考时间更加紧迫,因而复习时间划分得也愈加精细——午休时间、接送孩子的路上,甚至是再早起一小时那不受打扰的清晨时光。

这或许是人生调转船头的机会。突然放宽的考公的这道门,让他们再度看到了一种新的可能。

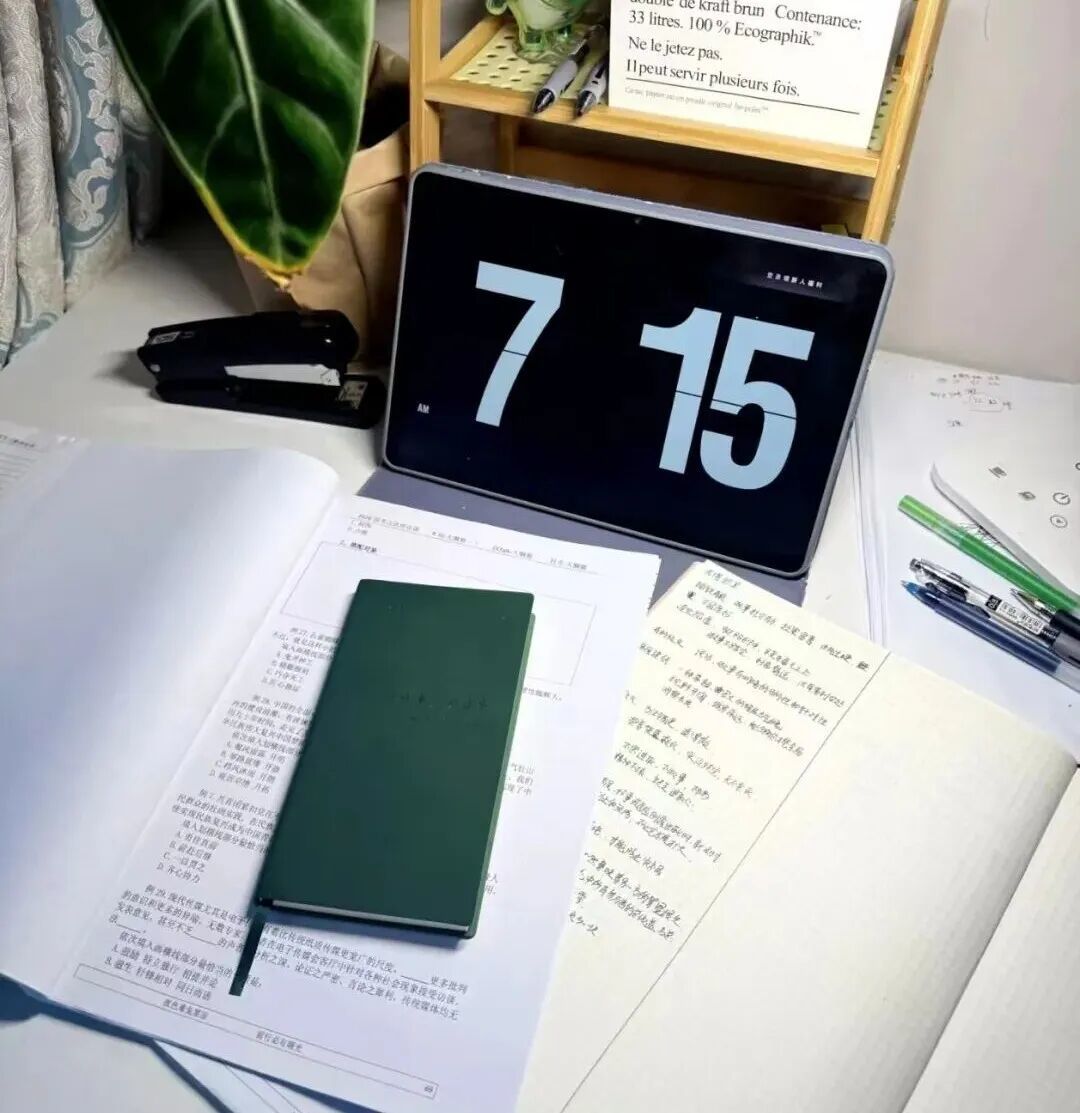

林桦给自己设置了严格的复习步骤

临时决定

10月9日,家在四川成都的林桦正式开始了考公复习。时隔两年,她再次打开番茄时钟——一款用于时间管理的应用程序,记录还停留在2023年,那时她正在备考注册土木工程师。

经历过行业下行之后,她决定换个赛道,“重开一局”。

10月初,林桦刚过了37岁的生日。看到公务员考试年龄放宽的消息后,她计算了一下,到明年,包括国考、省考和事业单位考试在内,她至少还能参加6场考试。最近一次考试是11月30日的国考,只有不到两个月的复习时间。

她迅速调整了自己的日程。在网上购买了学习资料和网课,课程时长300多个小时,有准备的考生今年5月就开始上课了。她现在一天安排2-3节课,一节课3个小时,紧赶慢赶地,“至少这段时间内得把课听完,不然都没法考试。”

家庭生活也围绕她的备考重新规划。早上7点多,她送儿子上学,8点30分之前返回家中开始复习;一起生活的母亲负责“后勤工作”,做好饭后喊她吃饭,午饭过后休息一会儿继续复习;儿子刚上一年级,周一和周五下午4点30分放学,由林桦接送;周二到周四放学时间为5点30分,则由母亲代劳——这样她每天能多出一小时的学习时间;孩子回家后,林桦负责辅导作业,直到晚上7点多,丈夫带孩子出门活动,她才能再次回到书桌前;孩子通常在9点左右入睡,她会再看书到11点;周末,她花一天陪孩子,另一天则去自习室进行模拟考试。

其实早在今年8月,上海市在发布2025年度考试录用执法类公务员时就明确提出,年龄要求18岁到38岁。林桦身边的亲友给她分享了这个新闻,说“之后可能会全国放宽考公年龄限制”,但当时,林桦还觉得“应该不会”。

9月底,四川眉山、遂宁、绵阳多地也放宽了考公考编的“35岁门槛”。林桦感觉有了希望,“突然有一个机会,就决心去试一试。”

随着10月14日发布的2026年度国考公告明确,一般报考者的年龄限制由过去的“35周岁以下”放宽至“38周岁以下”,林桦报名了这次国考。紧接着,10月30日,她又报名了四川省省考。

广州的蒋一维看到10月19日发布的《广东省2026年考试录用公务员公告》之后,才开始着手准备考试。他出生于1986年底,从2015年到2022年,一直都在考公考编。如今政策放宽,38岁的他再次获得了考试机会。

深一度在采访中发现,不少大龄考生早已从8月份上海释放的政策变动中推测,今年国考报考的年龄上限或将同步调整到38岁,但并未因此提前投入复习。“大龄考生面临的现实情况是,有家有业,做出的选择都很实际,没有看到具体的岗位之前,很少有人会真正启动备考”,有十年从业经验的公考讲师董迪迪说。

二胎宝妈马潇潇也有过犹豫,她今年35岁,不知道还要不要“折腾”。“说白了,就是怕考不过,时间和精力都白费了。”但政策恰好在她35岁这一年放宽,马潇潇决定报考。“如果我抓不住的话,可能会后悔一辈子。”

林桦多年来考取的证书

中年备考

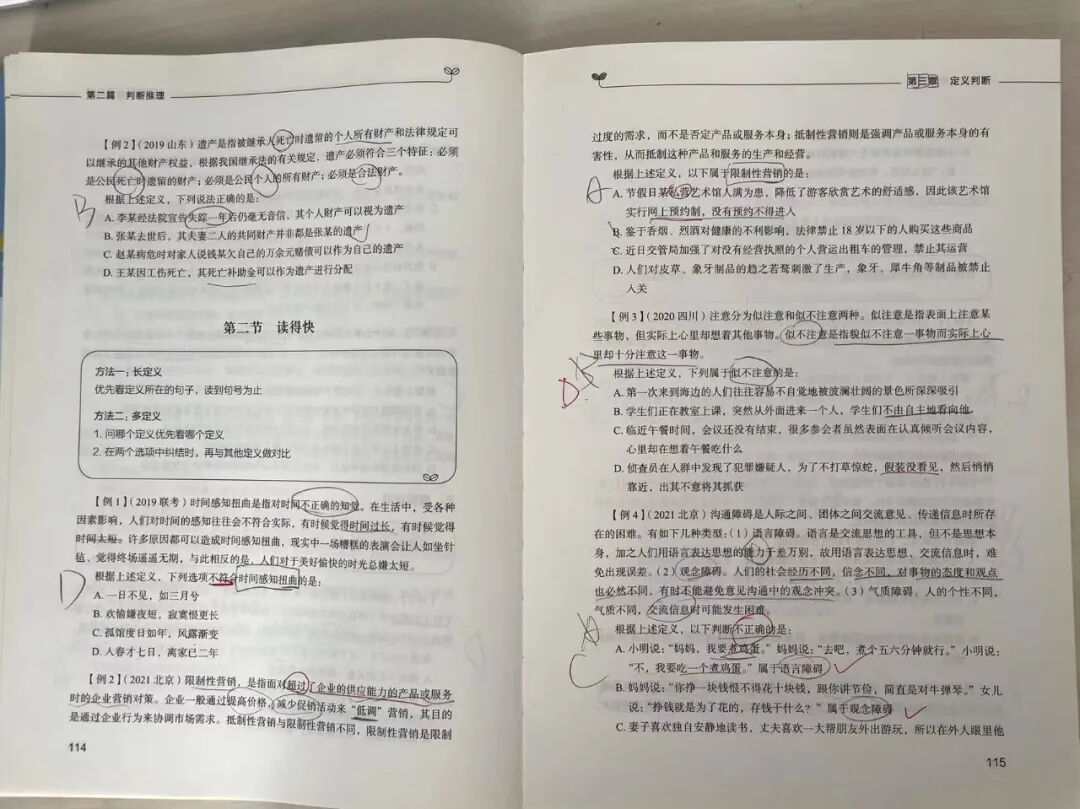

林桦从储物间里搬出闲置已久的桌子,摆放在客厅靠窗的位置。她是全职备考,每次开始复习前,她会打开时钟界面,黑底白字的数字醒目地告诉她时间的流逝。为了备考,她还卸载了手机里的视频软件,即使放松时也不看手机。她习惯用思维导图拆解任务和知识点,对自己的学习情况进行全局性的把控。

这些都是她在两年前备考注册土木工程师时总结的经验。林桦本科学的是土木工程专业,毕业后的14年里,她先后考取了注册土木(岩土)工程师、高级工程师、一级结构工程师等十余本专业资格证书,这让她一直保持着学习和考试的状态。在自控力方面,她很有自信,她的座右铭是“真正的自由,是自律的自由。”

理科出身的林桦最担心的就是写申论和言语理解题。“理科脑看到数字比文字开心。”她自嘲。为此,她从复习第一天起,就一边吃饭,一边读《人民日报》。

第一次模拟考,她的行测部分在没有严格卡时间的情况下,只考了50多分。而一般来说,行测要考到70分以上才具有竞争力。

时间紧任务重,她把今年的考试当做“试水”,重头戏在明年。林桦心里清楚,自己只有这一年的时间,必须要有很大的决心。我先做了一个大的计划,然后细化到每月、每周必须完成的任务,督促自己一定认真执行。”

全职备考已然不易,只剩一次机会且还在工作的“二胎宝爸”蒋一维更是难上加难。国考岗位少,难度大,备考时间短,他决定孤注一掷,把目标锚定在12月份的广东省省考。

但工作和家庭占据了这位中年人的主要精力,他很难找出属于自己的整块时间。白天,蒋一维在社区居委会工作,工作内容多且繁杂。他放弃午休,想利用这段时间看看复习资料。但不时会有工作电话打进来,他不得不放下手里的书。偶尔趁着工作清闲,他会抓紧时间复习一会儿,但心里总觉得不好意思。

正常的下午6点下班时间也难以保证,入户走访到晚上9点是常事。下班回家后,两个学龄前的儿子又都黏他。蒋一维重视对孩子的陪伴和教育,给娃洗澡、讲故事、哄睡觉。等孩子睡了之后,由于房子空间小,为了不影响家人休息,他选择早睡早起,在早上6点到8点之间复习。

家里人对他考公这件事,既不支持也不反对,他们认为是个机会,但蒋一维成功上岸的可能性不高,因此“不会特别在意”,家人也不认为复习是什么重要的事情,有时还会让他去做些家务。

蒋一维觉得,自己对考公的心态也有转变。2022年以前,二胎尚未出生,家庭责任不像现在这般重,他还有时间复习。越到中年,他越觉得“凡事应当以家庭为重”,自己只能在备考中找寻平衡,尽量不要让学习影响到家务。

他对自己的状态不是很有信心,“静下心去刷题,确实对于我来说比较难。”他现在最多能保持40分钟的专注,这点时间不足以应对正式考试中2个小时的行测和3个小时的申论。

“坐不住”与“记不住”,是中年备考最大的痛点。30岁之后,蒋一维发现自己的记忆力明显下降,原来轻而易举能够记住的东西,现在每次背完过不了多久,就又变得模糊,复习了三天,颈椎已出现不适。此外,他还饱受失眠困扰,常在凌晨三四点醒来,勉强睡去后又在六点强撑起床。精神不佳时,他只能通过观看备考视频代替刷题。随着考试日期逼近,他的身体疲惫与精神压力也与日俱增,“不知道身体能不能顶得住。”蒋一维说。

在这种情况下,蒋一维觉得自己“上岸的几率基本上跟中彩票差不多”。

马潇潇的复习资料

切换赛道

十年前,林桦根本没想过要考公。35岁那年,她离开了公司,虽然考虑过考公,但卡在年龄边缘,觉得自己希望不大,于是将精力转向专业领域的注册土木工程师考试。

这本证书称得上土木领域里的“天花板”,也成了她职业发展的“基底石”。凭借它,林桦如今仍可以在家接到一些例如讲师、培训、设计之类的兼职工作,既保有一份不错的收入,也获得了陪伴孩子的时间。

但林桦觉得这个状态没有足够的安全感,她还想“让自己再往上走”。她的丈夫同为土木人,拥有一份正职工作。考公年龄放宽的消息,正是丈夫最先告诉她,并鼓励她去尝试的。夫妻二人决定,至少应有一人寻求体制内的稳定,另一人则可以继续在行业内坚守。

有了来自家庭的支持,以及此前攻克注册考试带来的信心,林桦更坚定了转向考公的想法。“注册考试是合格性考试,入门难,备考周期长,但只要及格就行;公务员考试则是选拔性考试,入门容易,可土木类岗位竞争激烈,想考第一太难。”林桦的想法是“考上是安稳,考不上是自由。我希望给自己多一份选择。”

但一个现实是,如果考上公务员,根据《公务员法》规定,林桦将不得从事或参与营利性活动,也不得在企业中兼职。这意味着,两年前那张耗尽心血才考取的注册土木工程师资格证,将失去它的市场价值。

与林桦相比,山东人马潇潇的考公决心,并不那么坚定。她坦言,自己不太有主见,容易受周围人影响、随大流。

马潇潇大学专业是韩语,硕士毕业后,她就在青岛一所高校担任韩语教师,没有编制。工资4000多元,在青岛,这个工资水平不算低,且工作时间自由,一周就上10节课,每节2小时。这个学期她刚刚休完产假,课少的时候,一周只需到校两次。

前些年,父母催促她考公考编。她有个年纪跟她差不多的表亲,学的专业也跟她相同。这位表亲三本毕业,年年考公,在35岁考上了老家的公务员,从此成了父母口中“别人家的孩子”。马潇潇其实心里挺羡慕的,“在老家,这是个很有面子的事情。”

她之前也考了三四次,都在笔试阶段被淘汰,“那时年轻,对高校工作又很满意,没有那么迫切想考公。”但是今年,人生的重大变动来了。马潇潇的丈夫长期在北京工作,一两个月才回家一次,夫妻二人一直两地分居。眼看着大儿子马上要上小学,一家人想要团聚,马潇潇决定带着父母和两个孩子,举家搬到北京。

来北京,她得找一份稳定的工作。理想的工作仍是高校教师,但她投过两家高校的编外岗位,一次因“来回时间和成本太高”而没去考试,另一次笔试没过。通过这次考试她发现,报考高校岗位,自己并没有优势,于是放弃了“高校教师”这条赛道。

她也做过培训机构的韩语老师,但比起英语老师每小时一两百、钢琴老师每小时好几百的课时费,韩语老师每小时五六十元的薪资显然太低,并且还要承担招生的任务。于是她又放弃了去培训机构的念头。

思来想去,只有考公,但考公显然是一条更拥挤的赛道。10月26日,国家公务员局公布数据显示,2026年度国考共有371.8万人通过了用人单位的资格审查,比去年增加30万人。本次国考招录38119人,比去年减少了1602人。最热门岗位有超过7000人参与报名竞争,最终过审人数6470人。

马潇潇不敢告诉父母自己决定考公的事,“我会偷偷地考,不想丢人。“我的简历不是很出色,又是大龄,能力和精力都有限,哪怕过了笔试,面试也很可能过不了。”

当机会降临

网上有许多质疑的声音,时间少,精力薄,像马潇潇、蒋一维这样的中年人,坚持考公的意义是什么呢?

“如果你在35-38岁之间,你会怎么选择呢?”蒋一维反问。

在他看来,大部分想考公的人都是因为不太喜欢自己的职业。30岁以前,他一直在企业发展,做过销售和人力资源管理。2015年,公司发展前景不佳,为了谋求稳定,他先是在政府部门找了一份合同制的工作,同时开始报名市考、省考和国考,“基本上每一年都没有错过”。

2022年,他来到社区居委会工作,几乎看不到入编的可能。而过了35岁再想换一份工作,基本上很难。他投过很多简历,都无音讯。这种状态让他缺乏目标感,“没有一个往上走的可能性路径,所以会迷茫。”

他需要将考试作为抓手。这些年,他陆续考取了社工证、心理咨询师、中级经济师。事实上,这些证书在工作中几乎用不到。蒋一维坦言,考证也是一种焦虑的表现,只是为了证明自己“更有价值”。

他将这次备考视为“一个修炼的过程”,“我知道现在大家很卷,但我其实不是很在意一定要考上,我更感兴趣的是,通过一些新的学习把状态提升上去。”他想,就算这次考不上,或许之后可以再试试法考。

在马潇潇看来,公务员的工作有价值、有意义。如果能上岸,然后努力工作、升职,人生会有奋斗的动力,否则就一直就躺平了。

董迪迪能明显察觉到,大龄考生比年轻考生有更多束缚,“他们处在又想考,又不敢投入的摇摆中。”她带过1000多名考生,现在正在指导的有四五十人,据她观察,近年来的考生群体没有太大变化,还是以年轻人为主,30岁到35岁中间人群则在减少。

董迪迪判断,此次国考年龄放宽具有风向标作用,由于靴子刚刚落地,许多大龄考生还来不及准备。明年3月多省公务员联考及后续事业单位考试,或将有一批35岁到38岁的考生群体涌入。

考公年龄放宽意味着什么?在董迪迪看来,此举“更大程度上是释放一个信号,引导社会不必再为‘35岁门槛’过度焦虑,给了很多人一个重新开始的希望。”

今年8月,在林桦思考转行的时候,她去拜访了15年前自己初入行时第一家公司的老板,毕业于60年代初清华土木系,“说是老板,其实更多的角色像老师。”林桦说。大家都在感叹行业下行,这位老师则对她说了一段话:

“干我们这行,好机会不多,但当好机会出现时,一定要珍惜机会并抓紧机会,如现在没有好机会出现,就应该抓紧时间多读书学习,提高个人水平,等待下一次机会出现时厚积薄发、一蹴而就。”

林桦记住了这句话。几天后,上海执法类公务员考试年龄放宽到38岁,机会真的来了,林桦想牢牢抓住。

(应受访者要求,文中林桦、马潇潇、蒋一维、董迪迪为化名)