美劲·“十四五”河南答卷丨美丽河南绿意浓

11月2日,光山县泼河水库。 晏荣荣 摄

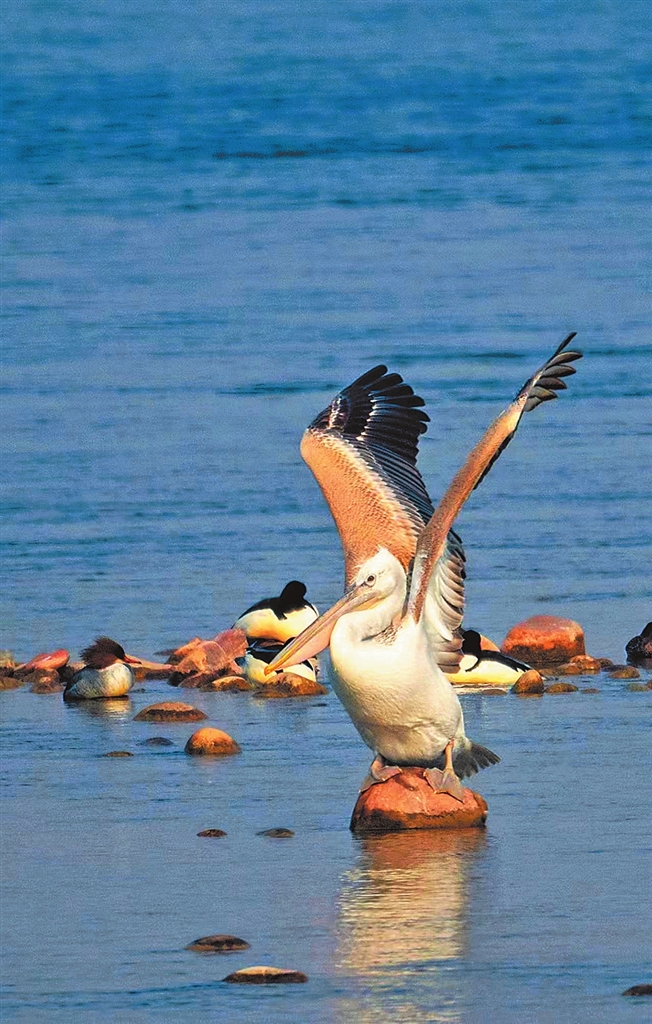

卷羽鹈鹕。 本报资料图片 郑占波 马绍磊 摄

11月18日,老君山雪后初晴。 王铮 王世甫 摄

生态文明建设是关系中华民族永续发展的根本大计。

——习近平

□本报记者 赵一帆 于涛

11月21日,灵宝市金水湖波光粼粼。两个羽翼丰满、体态优雅的“客人”——国家一级保护动物卷羽鹈鹕翩然而至。它们时而低头觅食,时而展翅飞翔,与远处现代化的城市轮廓交相辉映,构成了一幅灵动和谐的生态画卷。

卷羽鹈鹕是世界濒危物种,估计全球数量1万至2万只。它们此番到访城市核心区,像是收到了生态请柬,彰显着河南生态环境的持续改善。

中原之美,正从这些不期而遇的邂逅里展现。

各美其美 和谐共生

9月,豫晋陕三省立“契约”,共同签署《黄河流域(豫晋陕段)横向生态保护补偿协议》,黄河干流横向生态保护补偿机制至此全域贯通。

这是继2021年与山东省签署黄河流域内首个横向生态保护补偿协议后,河南守护母亲河的又一次大动作。

“‘鲁豫对赌’4年多来,河南以良好的水质获得山东生态补偿金2.5亿元。黄河干流水质连续5年达到Ⅱ类,流域优良水体比例上升到90%以上,劣V类水质断面稳定消除。”河南省生态环境厅水生态环境处处长贺玮说。

2024年,全省160个河流国控断面中,Ⅰ—Ⅲ类水质断面占86.1%,且无劣Ⅴ类水质断面;南水北调中线工程陶岔取水口及总干渠河南出境水质稳定达Ⅱ类及以上;淇河(鹤壁段)、伊洛河(洛阳段)、安阳河(安阳段)、信阳南湾水库成功入选生态环境部美丽河湖优秀案例……美好生态让人们畅享美好生活。

更直观的感受在人们的一呼一吸间。

初冬的郑州龙湖湿地公园,阳光和煦,不少市民在此休闲。“感觉这两年,郑州的蓝天明显多了,‘郑州蓝’经常在朋友圈刷屏。一到周末,这样的公园就成了热门打卡地。”11月22日,正带着家人享受周末时光的市民王晓亮说。

数据显示,截至今年11月23日,全省PM2.5平均浓度36.9微克/立方米、较2020年同期下降22.5%,优良天数245.7天、较2020年同期增加15.1天,重污染天数2.4天、较2020年同期减少6.8天,今年全省PM2.5平均浓度同比改善幅度位居全国第2,天空颜值持续攀升。

“我省出台了《河南省减污降碳协同增效行动方案》《河南省空气质量持续改善行动计划》《河南省2025年蓝天保卫战实施方案》等一系列文件,到2030年,全省单位生产总值二氧化碳排放强度将持续下降,空气环境质量将得到显著改善。”省生态环境厅大气生态环境处有关负责人说。

美丽转型 绿色发展

生态环境保护的成败,归根结底取决于经济结构和经济发展方式。

走进三门峡神通碳素有限公司(以下简称“神通碳素”)的智能控制中心,巨大的电子屏幕上,煅烧炉的温度曲线、实时能耗、排放指标等数据不断跳动。干净整洁的车间内,全自动生产线正高效运转,将石油焦转化为高附加值的特种石墨材料。

然而,几年前这里还是另一番景象:设备陈旧、工艺落后,生产过程中烟尘弥漫,因环保不达标而屡屡面临限产、停产的困境。

企业下定决心投入巨资进行绿色改造,淘汰落后产能,引进先进环保技术和智能控制系统。

变化脱胎换骨:生产综合能耗显著下降,主要污染物排放大幅降低,企业的产值却较2020年增加了4倍,实现了环境效益与经济效益的双赢。

神通碳素的逆袭,是河南无数传统产业企业通过绿色化、智能化改造重焕生机的生动写照。从保护自然中寻找发展机遇,实现生态环境保护和经济高质量发展双赢,河南始终坚持生态优先、绿色发展。

做好传统产业节能降碳减法。抓源头治理,“十四五”以来,河南淘汰落后煤电机组近200万千瓦,推动5500余家企业实施污染深度治理,在全国率先完成35蒸吨/时及以下燃煤锅炉关停整合和燃煤电厂超低排放改造,累计取缔整治“散乱污”企业12万多家。2024年,全省重点行业绿色化改造覆盖率85.6%。

推广使用清洁能源做加法。河南在全国率先开展食用菌和烤烟等行业清洁能源“双替代”,可再生能源发电量超1000亿千瓦时、装机占比突破50%,城市公交车、出租车、环卫车新能源比例分别达98.5%、62.4%、52.2%。

今年3月起,河南省全域开展“无废城市”建设。这标志着污染治理向“源头减量、资源化利用”的全过程升级。目前,全省已创建“无废工厂”“无废学校”“无废社区”等“无废细胞”3014个。这些遍布社会肌体的“绿色细胞”,正将绿色低碳的生活方式理念渗透到千家万户,实现着绿色低碳与美好生活的双向奔赴。

隽美山水 价值跃迁

“要坚持走绿色发展的路子,推广新技术,发展深加工,把油茶业做优做大,努力实现经济发展、农民增收、生态良好。”2019年,习近平总书记来到光山县司马光油茶园考察调研时强调。

昔日的荒山秃岭,通过规模化种植油茶,披上了层层绿装。如今,连绵的绿坡又成为群众致富的“金坡”。

2024年,光山县油茶挂果面积达18.7万亩,预计2025年全县油茶综合产值突破10亿元。以司马光油茶园为核心打造的生态景区,年接待游客超过10万人次,许多当地村民依托景区,在家门口吃上了“生态旅游饭”。

光山县的实践只是一个缩影。目前,河南已建成“绿水青山就是金山银山”实践创新基地7个,国家生态文明建设示范区19个,省级生态县45个,并依托“绿水青山就是金山银山”实践创新基地探索出三种具有河南特色的生态价值转化模式。

栾川“点绿成金”。作为传统工矿业地区,栾川凭借壮丽的伏牛山生态资源,成功实现产业转型,打造出老君山、重渡沟等一批现象级网红景区。同时,将生态优势植入农产品品牌,“栾川印象”系列农产品依托旅游市场和品牌效应,身价倍增,远近闻名。

泌阳“守绿换金”。通过持续投入,对历史遗留的废弃矿山进行植被复绿,对泌阳河进行全流域生态修复。优良的生态环境反哺产业发展,当地依托修复后的山林草地,大力发展夏南牛产业,并构建起循环产业链,实现了“一座山带富一方民,一条河带活一座城,一头牛拉动一条链”的良性循环。

新县点亮“绿色资本”。立足优美的自然环境和厚重的古村落人文历史,创新机制,积极吸引社会资本注入生态旅游和民宿开发,鼓励农民以土地、房屋入股村集体经济合作社,形成了“自然资源+文化古韵+乡村旅游”的新模式,唤醒“沉睡的资产”,赋能乡村振兴。

迈向“十五五”,中原大地的绿色变革仍会持续深化,生态宜居、人与自然和谐共生的现代化河南美丽图景会更动人。