103岁茅奖作家王火去世,他是全国第一个报道南京大屠杀的记者

11月23日晚,著名作家、茅盾文学奖获得者王火(本名王洪溥)在四川省人民医院逝世,享年103岁(虚岁)。

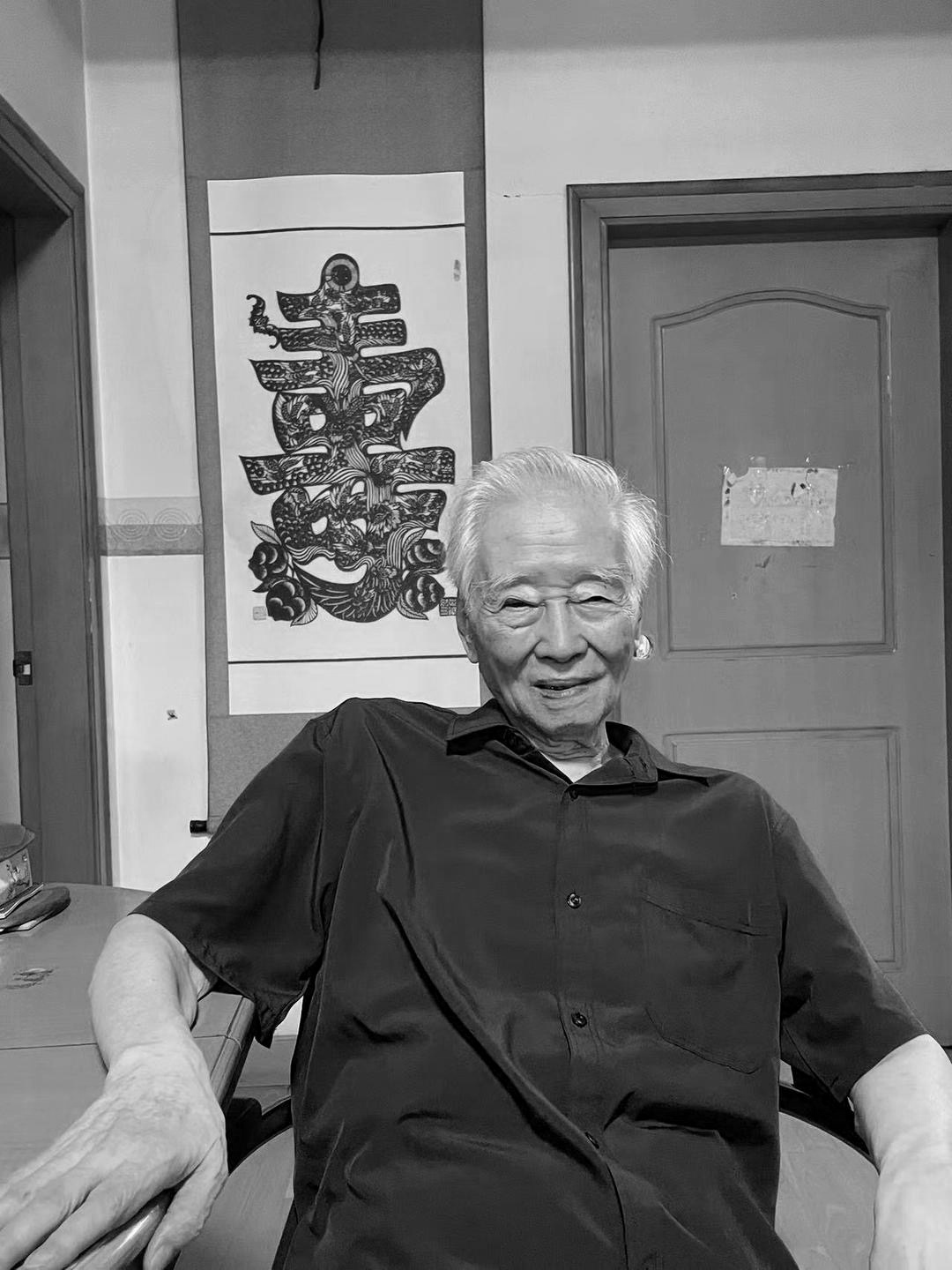

2024年,王火接受红星新闻记者采访

王火的百岁人生的确值得记录,如同人民文学出版社为王火出版的回忆录,开篇第一句话:“我一生中有过许多奇怪独特的遭遇。”

当年,18岁的王火辗转至重庆,后以第七名的成绩考取了复旦大学新闻系,师从著名学者萧乾,还担任过陈望道的助教。

1945年,日本战败投降,王火成为全国第一个报道南京大屠杀的记者,写出一系列有关南京大屠杀幸存者和审判日本战犯的重磅报道。

王火在他的书房

“审判(日本战犯)和枪决的时候,我都在场。”去年王火102岁生日时,他面对前来探望的记者回忆起往事。当时新闻系的教授多是各大报刊的主编,他毛遂自荐去当记者,“我挑的都是大报纸,《大公报》《时事新报》……我写完稿子拿给他们看,他们很满意。我说我不要钱,发表了寄给我一份报纸就好。”

后来,王火接连采访了三位南京大屠杀的幸存者:梁廷芳、陈福宝和李秀英,写成长篇通讯《被侮辱与被损害的——记南京大屠杀中的三个幸存者》,发表之后,轰动一时。

抗战八年,王火亲眼目睹了战与火、血与泪,所爱所恨结合着满腔斗志发酵、沸腾、奋力呼喊,他感到“不吐不快”。他下定决心,要用一部长篇小说反映那段可歌可泣的历史;他为自己取了王火这个笔名(他原名王洪博):“因为高尔基讲过一句话:用火烧毁旧世界建设新世界。火字简单明亮,轰轰烈烈。”

那段时间里,王火每天工作十几个小时,雄心勃勃地创作了120万字的初稿,原名为《一去不复返的青春》。小说中,在南京大屠杀惨案里,宁死不屈的妇女形象庄嫂,原型就是李秀英。但因在动荡岁月受到批判,王火在无奈和绝望中,将手稿焚毁。

直到上世纪80年代初,在人民文学出版社编辑于砚章的鼓励下,王火重新写作了这部小说。

那时的王火已患上高血压,精力早已比不上当年。在一次前往出版社的途中,为救一个大雨里掉进深沟里的小女孩,他的头部撞到一根钢管,导致颅内出血、左眼视网膜受伤。167万字的《战争和人》三部曲,第二部《山在虚无缥缈间》和第三部《枫叶荻花秋瑟瑟》就是在他左眼失明的情况下完成的。

“我当时就想写快点,我怕我老了,时间不够用了,人不在了,书也出不出来怎么办。”回忆至此,王火用手指指头上因那次受伤留下的小坑,示意记者摸摸看:“(现在)不疼,当时疼!”

1997年,《战争和人》荣获第四届茅盾文学奖,成为经典。王火说,这本书里有自己生活的影子,也有父亲的影子。他手抚身旁红色封皮的《战争和人》全三套,笑起来:“嗯,现在看来,这书好像还行!”

如今大师离去,但他留下的作品将让那段历史被永远铭记。

记者 毛渝川 任宏伟 编辑 曾琦