“台湾有事”风波后,中日关系何去何从?

11月7日,日本首相高市早苗在众议院回应议员质询时发表错误言论,声称“台湾有事即日本有事”,并暗示若台海发生冲突,日本可能行使集体自卫权进行干涉。针对日方的言论,中方回应以一系列的强硬组合拳,包括紧急召见日本驻华大使提出严正交涉;发布赴日旅游安全提醒,警告中国公民近期谨慎前往日本;宣布暂停对日本水产品的进口等。

高市早苗为何在当选不久之际就发出如此的强硬言论?是否代表着日本对华政策的深层次调整?中方为何做出强硬回应?11月19日,IPP在院内举行了“后安倍时代的中日关系”专题研讨会,邀请外交团队多位资深研讨员就近期的中日关系做出深度解析,并为未来中日关系的走向把脉。

陈佳慧(主持人):本次研讨是在当前中日关系持续紧张的背景下举行的。首先进入第一个议题:近期,高市早苗在日本国会预算委员会上的涉台表态被视为是“突破性言论”。她的发言是否意味着日本对台政策的基本逻辑正在发生了根本性变化?又或者,这些表态折射出日本国内政治结构——尤其是保守势力、右翼力量与务实派之间的权力平衡——正在出现某些深层调整?

11月10日,日本首相高市早苗在东京国会出席众议院预算委员会会议并回答提问。图源:法新社

郭海:要理解高市近期的涉台言论,首先需要梳理一下高市早苗发表这些言论的背景。

她是在11月7日的众议院预算委员会上,接受立宪民主党议员冈田克也的质询时表示,“台湾有事”——也就是所谓中国武力解决台湾问题——可能构成日本的“存亡危机事态”。并且暗示在现行《安全保障法》和日本宪法框架下,日本是可以以行使集体自卫权的形式命令自卫队武力介入相关事态。

11月10日,中国外交部发言人林剑回应称,日本领导人发表的涉台错误言论违背一个中国原则和中日四个政治文件(中日两国自1972年邦交正常化以来签署的《中日联合声明》(1972年)、《中日和平友好条约》(1978年)、《中日联合宣言》(1998年)和《中日关于全面推进战略互惠关系的联合声明》(2008年)),性质恶劣,中方强烈不满。这其实是中国官方对类似涉台言论一贯的立场。

结合上述背景,我觉得这暴露了中日关系当中三个结构性的矛盾:

第一,从部分日本保守派的观点看,中国和日本在台湾问题上的政治基础有一定的模糊地带。例如,日本内阁官房长官木原稔辩称,“日本政府在台湾问题上的立场没有改变,与1972年《中日联合声明》一致。”在1972年中日两国政府发表的联合声明中,关于台湾问题的表述是:“中华人民共和国政府重申:台湾是中华人民共和国领土不可分割的一部分。日本国政府充分理解和尊重中国政府的这一立场,并坚持遵循《波茨坦公告》第八条的立场。”

问题在于:“理解与尊重”是否等同于日本同意中国立场?对于部分日本右翼政客来说,至少在文字上看,这种细微差别间存在主观诠释的空间。

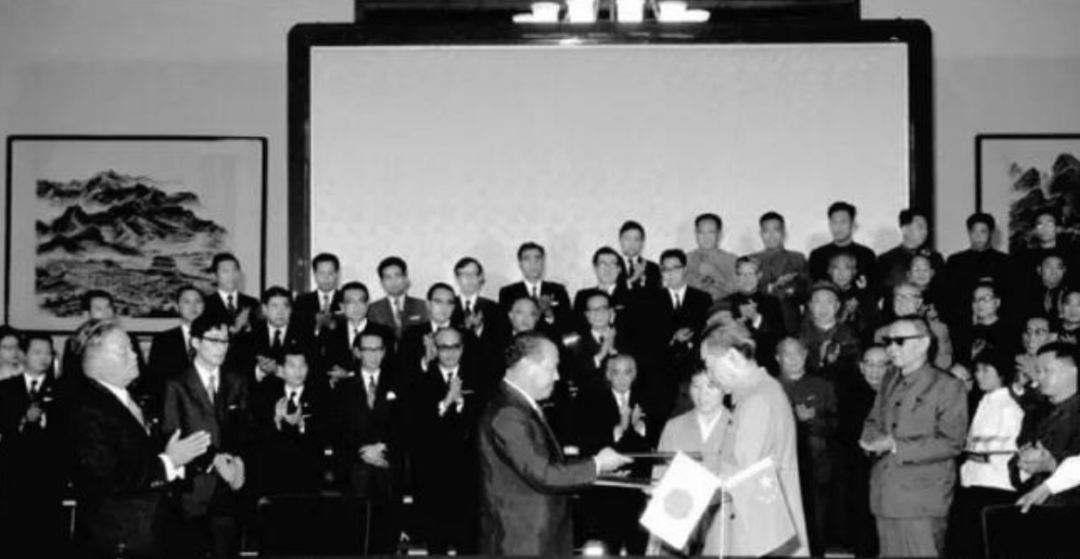

1972年9月29日,中日两国签署《中日联合声明》。图源:新华社

第二,中日双方在台湾问题上的安全认知存在结构性冲突。对中国来说,台湾问题的底线非常简单:台湾是中国的固有领土,台湾问题是中国的主权问题,绝不允许第三方染指。但对日本而言,台湾当局是制约中国大陆的地缘政治“屏障”。因此,日本在地缘安全上对所谓“台湾有事”的情况存在深层不安。

第三,在特朗普第二任期背景下,日本整体上存在“被抛弃恐惧”。长期以来,日本的安全政策以日美同盟为基础。但特朗普的“美国优先”原则将日美同盟某种程度上弱化成了交易关系。日美同盟的坚实程度现在确实要打一个问号。无论这个问号有多大,日本都必须有所考虑和预判“在没有美国的情况下如何应对中国”。这种恐惧促使许多政治家,尤其是像高市早苗这样偏右翼的政客,更公开地讨论“台湾有事”。

在这样的氛围下,高市早苗会认为自己可以相对“安全”地公开表态。此前日本政治人物在涉台问题上都比较谨慎,例如安倍晋三也只是在卸任之后才敢公开谈“台湾有事”。高市之所以敢在任内讲,是因为当前日本在安全议题上形成了一定共识氛围,让她觉得可以公开触碰这个议题。当然还有其他因素,可以留给下面两位老师进一步展开。

2020年8月6日,在日本广岛,时任日本首相安倍晋三在广岛和平纪念式上讲话。图源:新华社

杨丽君:我想进一步谈谈:为什么高市早苗要这样讲?她的意图是什么?

因为我们知道,一个政治家——尽管高市是第一次当选首相——但她的从政经验并不短。作为一个经验丰富的政治人物,她当然知道台湾问题是中日关系里一个不可触碰的议题。当年中日恢复邦交时,双方为此做出了很多让步才达成共识,所以这一点她应该非常清楚。但她在这个时候说出这样的发言,意图到底是什么?我自己觉得大概有四个方面:

第一个方面:借台湾问题推动她的政策目标。

高市上台时提出了三个大的政策目标,其中一个就是在2016年中期实现修订《国家安全保障战略》等“安保三文件”。其中要修订内容包括:

第一,将安全保障费用从现在占GDP的1.8%提高到2%,在未来最终实现美国国防部在今年6月20日提出的目标——将包括日本在内的同盟国防卫费用提高到该国GDP的5%。

事实上,考虑到周边国家以及国际局势的不安定状态,再加上特朗普第一任时期的施压,岸田文雄当政的2022年,日本已决定扩从防卫开支,把到2027年将安全保障费用提高到GDP的2%作为目标。高市早苗想要在今年年底达成这一目标。

修订的第二项也值得高度重视,即高市早苗正视图对现行《国家安全保障战略》中的“无核三原则”——“不拥有、不制造、不运进”核武器进行修改。此举对亚太地区的安全将会造成非常严重的后果,不但有可能为美国在日本部署核武器创造条件,而且更有可能是为日本未来成为一个“拥核”国家制造可能。当然,从财政方面看,日本内部面临各种经济问题,短期内实现将安保支出提高到GDP的2%的目标有一定难度。修改1967年以来维持至今“无核三原则”,更是需要面对国内外的阻力。

5月3日日本宪法日。近4万名日本民众在东京有明防灾公园举行守护宪法集会,反对军备扩张。图源:新华社

我认为,通过操纵台湾问题,制造外部压力来动员国内力量,形成内部共识,用所谓“外部威胁”来推动她的政策目标,这应该是她在这个时候抛出“台湾有事论”的主要意图。她知道,中国不会轻易采用武力方式统一台湾——正因为知道这点,她才敢触碰台湾问题。她讲这些话的初衷可能就是“打打嘴仗”,但她可以借机实现自己的政策目标。因为这个政策目标如果实现,对她的支持率、她的执政稳定性,以及长期政治利益都是非常关键的。

第二个方面:高市早苗被视为“安倍衣钵的继承人”。

大家都说高市早苗是安倍衣钵的继承人。她上台后,整体政策确实延续了安倍时代的经济政策和外交路线。“台湾有事论”并不是她提出的,而是2021年日本前首相安倍晋三在卸任后提出的,并在去世前一直宣讲,借此来推动其“国家正常化”“军队正常化”的目标。早在2022年2月27日,安倍晋三就在日本电视政论节目中讨论“台湾有事论”时,公开提出“日本可以与美国共享核武”。

在2024年的自民党总裁选举期间,高市早苗、河野太郎和石破茂都提及修改日本核武器政策的设想。“台湾有事”与“核共享”讨论早已经在日本政坛和知识界经过了广泛的讨论。甚至在部分政客中达成共识。安倍生前自己没有实现,所以高市早苗上台后要继续完成这个目标,她的动机非常强烈而明确。必须指出的一点是,安倍在提到“台湾有事”时已经卸任,但高市早苗却是以现任首相的身份提出,性质完全不同。

第三个方面:以外交议题转移内政困境。

内政上她提出了几个目标,但经济政策基本延续了安倍时期的经济政策。当时安倍推这些政策时,日本正处于通缩时期,他要解决的主要问题是通缩。但现在的日本物价一直在涨,面临着通胀问题,日本民众承受的压力很大,还有老龄化问题、社保缺口、老龄人口贫困化等社会问题,这些都是实实在在的。

大米价格快速上涨是日本近期物价上涨的代表。图源:新华社

这些议题本来是日本国内媒体讨论的核心,但随着这次涉台事件出现,焦点被转移到外交、对中国的议题上。某种程度上讲,她成功地把内政压力转化为外交议题。尽管她支持率很高,年轻人也支持她,但如果生活问题不解决,支持率会很快下滑,这是她必须面对的现实。

第四个方面:全球政党政治的解体,日本也不例外。

从世界范围来看,政党政治正在普遍解体,日本也一样。自民党从“55年体制”(自由党和民主党合并,随后日本形成高度稳定的两极格局,自民党长期执政,社会党长期在野)以来一直是最大党,但近年内部结构出现了巨大变化:自民党内部的“派阀政治”已经瓦解了。

以前自民党党内有很多派阀,通过制度化运作来平衡利益、解决矛盾。但现在只剩“麻生派”还在运作,其他派阀都因为政治资金丑闻宣布解散了。客观而言,尽管派阀政治有其弊端,但可以形成“集团作战”,有效增加政治人物的互助合作,以便于应对外来压力。

同时,派阀内的个体言行也受集体的制约,因其体现的是集体的利益,也需要考虑集体共识。在这样转变下,自民党内的政治人物变成了单独作战,不再需要考虑派阀利益和共识。所以,即便不遵守中日关系的相关文件也可以声称是“个体行为”。另外,以个体面对国民,很容易走“民粹路线”。

10月21日,日本自民党总裁高市早苗在东京参加临时国会众议院首相指名选举。图源:新华社

政党政治的式微,也是为什么很多国家走向“极右路线”“民粹路线”的原因。日本如此,欧洲也是如此。未来这种状况可能成为常态。特别是在日本或东南亚等有选举制度的国家,“操纵中国议题”是最容易动员民意的方式之一。这种情况未来只会更多,不会更少。对中国而言,需要认真思考如何应对这种趋势——中国的邻国多、地缘摩擦多,如果这类政治操作常态化,对我们将非常不利。

第五个方面,高市早苗试图将自己打造成日本的“政治强人”。

高市提出“强经济、强外交、强日本”。她要扮演一个“强人角色”。她看到全球“强人政治”在崛起,她也要塑造一个能对中国“硬碰硬”的形象。日本国民也希望一个强人政治家的出现来引领国家。迎合民众心理,这也是她为什么要突破以往界线的重要原因。

那么,我们在这种情况下应该怎么办?我觉得有两个方向:

第一,必须坚决反制。如果我们弱下来,操纵中国议题来实现政策目标就会常态化。而且,必须注意到的是,高市早苗的下一步计划是修订《国家安全保障战略》中的“无核三原则”。这次的“台湾有事”不过是第一步,也是“投石问路”。我们必须予以坚决反制,以防止其下一步行为的实施。

反制方法一方面是直接给予压力,比如经济制裁、军事施压等。另一方面也同样重要——争取国际话语权。在“台湾有事”的问题上,高市早苗的行为有可能挑动战争,因此是触碰底线的“挑战者”,是东亚以及东南亚安定局势的破坏者,而我们是世界和平的维护者。

而且,如果我们容忍了这一次,高市早苗就会有下一步修订“无核三原则”的行为。我们反制是为了维持和平、避免局势失控。在国际舞台上,这些话语必须抓紧,争取主动权。高市早苗触碰的不只是台湾问题,还有整个周边局势。

现在世界上很多地方有局部战争,但只要中国和美国不加入,它们就不会升级。一旦中国在任何一个地方被迫介入,那就可能意味着世界大战。从这个意义上来说,高市早苗是战争的狂热挑动者,中国是爱好和平的一方,我们的反制是为了避免战争、维护和平,我们必须要争取全球话语权。

徐伟钧:这件事情上,首先高市早苗在国会答辩的全文暂时还没有公布,现在能看到的主要是媒体的相关报道和冈田克也提出的质询。质询主要包括几点:首先,冈田称高市在就任首相之前曾经表示,如果中国对台湾实施海上封锁,可能构成“存亡危机事态”,因此询问她发表这一言论的真实意图,以及她预设的具体事态场景是什么。冈田还特别强调,日本一些在野党议员和学者认为,高市此前对“存亡危机事态”的认定,以及有关武力行使的表态过于轻率,因此要求她进一步说明。

在这样的背景下,其实这次质询本身也带有很强的国内政治意涵。站在高市的角度,在国会这样的场合,她确实很难完全否认之前讲过的话。因为如果她在国会完全否认,那么她的基本盘,即右翼势力会非常不满。而且她的政权本身也不稳定。

现在的高市早苗政权,在自民党内部主要依靠麻生派和前安倍派势力的支持,自身的政治根基相对薄弱;在党际层面,她主要依赖与右翼的日本维新会的合作,但新的执政联盟内部仍存在很多分歧。所以她自身在党内与整个政权中的力量并不牢固,需要依靠右翼民众的支持来巩固执政基础,她的政权才能稳定运作。在这种情况下,面对偏左翼的立宪民主党议员的质询,如果她完全否认此前的表态,就可能导致政权动荡。

10月20日,在位于日本东京的日本国会,高市早苗与维新会党首吉村洋文在记者会上握手。图源:新华社

另一方面,高市虽然从政经验丰富,但缺乏外交经验。她可能没有意识到在国会作出这样的表态,会引发这么严重的后果。当然,这里只是解释她当时为什么会作出这样的回答,不代表她的回答有任何的正当性。

高市的这次表态性质非常严重,因为此前所有的日本首相都避免在这个问题上作出明确表态。而这是第一次日本首相以现任首相身份明确指出“台湾有事可能构成存亡危机事态”。

当然,高市在答辩过程中也加入了一些“限定条件”,只是这些限定在后续报道和讨论中基本被忽略了。根据媒体报道,她在回应“何种情况下构成存亡危机”时,表示必须根据实际发生的具体事态,综合所有信息判断。她提出的可能情形是:如果中国军队动用军舰对台湾实施海上封锁,而美军前来解封;为了阻止美军的行动,中国军队可能动用武力,而如果中国对美军动武,就可能构成“存亡危机事态”。因为“存亡危机事态”是日本行使“集体自卫权”的基础,而集体自卫权是跟美国之间,而不是针对台湾当局。

所以她实际上加了很多限定条件。她还说,单纯使用民用船只阻碍航行“不构成存亡危机事态”;但如果在战争状态下实施海上封锁,并伴随无人机活动及各种突发状况,就要“另做考量”。

也就是说,她主观上是试图把可适用集体自卫权的情况限制到最极端的事态下,再作出这个表态。但从本质来说,她仍然是以日本首相的身份,公开作出了可能介入中国统一进程的表态,所以性质依然非常恶劣。

关于回应的问题,我认为中国的回应还是少了一点。毕竟高市的表态是站在日美同盟体系之上,是以美国可能介入台湾问题为前提的,而且近期美国驻日大使也多次就相关问题大放厥词。目前中国的回应更多是针对日本本身。从我的判断来看,如果美国不介入,日本不会有胆量介入中国的统一进程。因此在回应上,避免美台勾连和避免美日联合干涉台湾问题的考虑可能也需要相应提高。

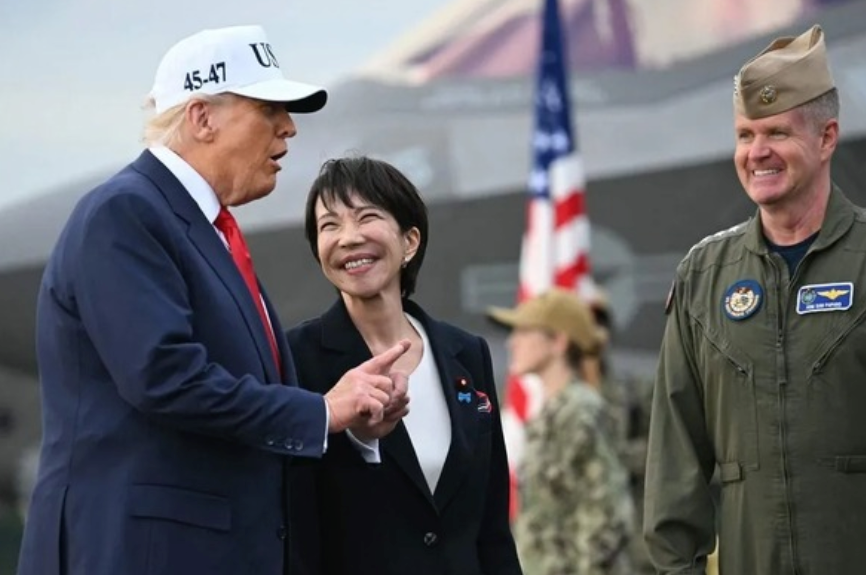

10月28日,在日本横须贺美海军基地停泊的“乔治·华盛顿”号航空母舰上,美国海军上将塞缪尔·帕帕罗迎接到访的美国总统唐纳德·特朗普和日本首相高市早苗。图源:法新社

另外,我认为这件事情并不代表日本对台政策逻辑发生了根本性转变。说得极端一点,日本在台湾问题上的立场一直差不多,就是“不希望看到”中国大陆的统一。日本一直是这种态度,我们也一直对此保持警惕。高市只是第一次把这个态度明面化而已。

事实上,自2016年蔡英文上台以来,日本一直与台湾民进党当局有明里暗里的勾连,包括间接支持,政治人物的窜访,甚至一些安全领域的合作也通过非公开渠道展开。他们的态度一直如此。

因此,这不能说是“本质转变”,只能说是一个“突破”。站在中国角度,高市既然敢做突破,我们就必须坚决反制,把这种企图在萌芽阶段就扼杀在摇篮里,不能让日本真的介入。一旦介入,对中国的统一进程可能会造成较大的阻碍。

陈佳慧(主持人):谢谢三位。从日本的表态之后各方的反应来看,这次的反应其实是比较复杂的。

首先从日本国内来看,自民党内的一些政治精英采取了比较高调的批评姿态;日本民众也确实存在一些抗议的声音。但我们看民调数据,高市早苗现在整体上仍然保持了一个比较高的支持率。共同社最近的一项民调显示,超过四成的民众对“台湾有事论”持支持或偏赞同态度。那么,日本内部的这些不同反应是否会进一步塑造高市政权今后在对台或者对华政策上的走向?

第二个问题是从中国方面来看。这一次中国也采取了非常一致的强硬立场。与以往类似事件相比,这次中国的立场有什么不同?是否出现了新的表达方式或者产生了不同的成效?另外,如果日本未来继续采取这种强硬姿态,我们是否还可以进一步升级某些反制措施?有哪些可能的手段值得考虑?

第三个问题是,中日关系一定要放在中美日的大框架下观察。前面几位老师也都提到了美国因素的重要性。但这一次特朗普本人并没有对高市早苗的表态作出明确的正面回应。那么站在特朗普政府东亚战略收缩的背景下,美国方面的态度又会对日本未来的对台政策或者对华政策产生什么影响?

徐伟钧:日本国内对政府不满的抗议一直非常常见。这一次之所以显得比较突出,是因为我们的立场和日本政府的立场不同,所以我们这边会更多关注、更多报道。但实际上,这些抗议可能没有我们想象得那么强烈。

刚刚主持人提到的民调数据,我认为还是比较真实的。在日本右倾保守化的背景下,大部分右翼民众并没有真正意识到如果和中国“闹翻”后果会有多严重。他们更多是出于右翼立场、民族主义立场,觉得日本政府应该对中国更强硬,在台湾问题上做出一些表态。他们确实是可能持有这种观点的。

我们现在看到的一些的反对或批评意见,比如媒体报道的那些知名学者,像是孙崎享、舛添要一、纐缬厚等人,他们本来就一直反对极端民族主义,也反对历史修正主义。这些学者基本上我们都很熟悉,是“中国人民的老朋友”。还有一种反对声音来自财界的企业,他们的动机主要出于经济利益,认为这件事情影响了中日经济关系,所以会反对。

图源:央视《新闻联播》

政治界的反对分两类:一种来自在野党,比如鸠山由纪夫、野田佳彦,他们跟自民党本来就不是一伙人的,所以他们的反对态度完全正常。

另一种来自自民党内部的一部分人,比如石破茂。但他们的批评可能更侧重于一种“高市早苗你‘可以偷偷摸摸做’,但不能公开‘把话讲出来’的态度。因为石破茂以及自民党内的大部分政治家在台湾问题上的立场其实没有太大的出入。只不过他们之前是“暗中搞事”,而高市是“明目张胆搞事”。

11月13日,日本前首相石破茂在TBS电台节目中指出,高市称“台湾有事”可能构成“存亡危机事态”,这相当于本届日本政府断定“在某种情况下就会这样做”。但这并不能提高威慑力。

我认为,中国这次的反制措施是比较有针对性的,力度也比较强。这些反制和高市的表态本身可能形成了一种“不对称感”,但我们确实有“重点施压”的战略考虑。我个人觉得,高市的一贯政治立场就是右倾、反华,她当上首相后,很可能会进行一系列“擦边操作”,甚至直接挑战中国利益。那么我们在她迈出第一步的时候,就用集中且高强度的反制来施压,直接扼杀她后续搞事的苗头,这可能是一个重要的考量。

如果我们这次容忍了,她之后可能会得寸进尺、有更多动作。例如,她可能会推动制定日本版的“台湾关系法”,这类举措会显著增强日本对台湾当局的支持,也会进一步损害中国利益。

说到美国。特朗普确实没有明确表态。但我认为,特朗普政府的政策调整,其实也是高市政权此次越界的一个重要背景。因为特朗普在搞战略收缩,他的同盟承诺在所谓的“盟友”看来越来越不靠谱。他对台湾当局的支持也出现一定动摇。中国推进统一进程,美国是否会介入,这种不确定性在不断增强,台湾当局的担忧也在不断加深。

在这样的背景下,日本认为应当作出战略调整:要把美国牢牢捆在亚太、印太,乃至台海地区,不能让特朗普轻易“抽身离开”。因为如果美国真的撤了,日本显然没有能力独自面对中国的压力,也无法凭一己之力阻止或实质性地影响大陆统一台湾的进程。所以日本需要美国继续在这一地区维持军事存在、维持对台承诺。

在特朗普战略收缩的态势下,日本可能会采取主动挑起一些事端,迫使美国介入、迫使美国表态,从而构筑印太地区针对中国的遏制和包围网络。这也就是所谓“卷入战略”。

杨丽君:我补充一下日本国内的反应。

第一,在台湾问题上,日本政界和知识界其实是存在一个“不说的共识”的。他们非常不希望台湾和大陆走到一起。我印象很深,两三年前他们就在各种国际会议上反复拿台湾问题做文章,拉上澳大利亚等国家,一起讨论、一起渲染,目的就是集结外部力量形成一个共同体来对付中国的同时,实现本国的政策目标。不管从地缘政治角度,还是其他战略考量,日本对台湾地区的基本态度就是——“不能让台湾回归大陆”,这是一个长期共识。

但是,日本国内还是有一些反对的声音。这些反对主要来自两个方面:一是对“集体自卫权”的担心,二是很多日本国民本身确实比较爱好和平。他们对二战后形成的和平宪法还是有一定支持基础的,这一点在日本社会确实存在。

但这几年变化也很明显。以前推动修改宪法是非常难的,但现在如果做的话可能会比以前容易得多,因为社会基础已经变了。前首相安倍晋三在第二任时期曾经尝试修改宪法,尽管没有成功,却有过长时间和深入的舆论探讨,在其卸任后也一直在利用媒体和杂志讨论“台湾有事论”和“核共享”,在经过长时间的舆论渲染之后,很多日本人已经不再觉得这些言论是“离经叛道”的。美国在亚太地区的后退,也让很多日本人产生“国家必须自己保护自己”的意识。虽然公开讨论不多,但这种认知基础确实在不断扩散。

我这几天一直在看日本报纸和各种讨论,希望能找到一些真正不同的反对声音——但其实非常少。这也让我想到了当年的钓鱼岛“国有化”事件。当时情况也很类似。虽然个别政治家会“不痛不痒”地反对几句,但他们心里其实是觉得:如果能不惹大事,那就做下去。

当然,如果中国方面的压力够大,他们又会调整立场。这就是一个典型的动态状态。就目前而言,没有什么足以阻止高市的强有力反对声音。很多人都在“和稀泥”,表面批评两句。未来怎么变化,其实就看我们怎么做。我们采取什么措施,会直接决定事态的走向。

这就来到第二个问题——中国的反制。目前主要看到的做法是倡导暂停赴日旅游以及再次暂停进口日本水产品,以及加强在钓鱼岛海警巡航的力度。我们有必要梳理一下手里究竟有哪些牌能打,整理出一套应对策略。同时,最重要的在国际话语方面反制必须抓紧。

日本共同社报道,中国政府已向日方通报将暂停进口日本水产品。日本在野党20日,向日本政府提出质询,要求评估中国暂停日本水产品进口,对日本水产品行业造成的影响。图源:路透社

至于美国方面,我认为高市早苗做的正是美国想让日本做的。在10月30日的中美首脑会谈时,特朗普有意回避了中美之间最重要的台湾问题。但是一个星期之后的11月7日,高市早苗就抛出了“台湾有事论”。而在10月28日日美首脑会谈时,核心问题就是强化日美同盟,强化安保力量。在日美首脑会谈时,日本方面主动提出并承诺在今年将日本防卫费用增加到GDP的2%,这正是去年特朗普向各国施加关税压力时对日本的要求,也是当时日本政府极力想要守住的一个线。从首脑会谈后的记者招待会的报道也透露,在会谈中日本方面向特朗普提到了修订《国家安全保障战略》“安保三文件”。

刚刚徐博士讲的一点我非常同意:美国战略收缩之后,日本在安全上的不安感变得非常强烈,所以它会追求军备扩张,这是一个重要原因。另一个原因,我认为是高市在“讨好美国”,同时也是在借美国的势力来推动日本国家正常化。美国并不愿意放弃亚太,而她现在的很多做法,实际上是在投美国所好。美国自己现在做不来、顾不上这些事情,它在收缩,但它很希望有国家替它在亚太“挑事、造势”。

美国也试图拉拢东南亚,尤其是拉拢菲律宾,但这些国家并没有在南海掀起多大风浪。高市现在推动今年年底把军费提到GDP的2%;在日美首脑会谈时,日本不仅承诺承担更多美军驻日费用,而且承诺改进军事装备。再加上其他对美投资项目,这对商人的特朗普来说不可不谓是一笔很好的买卖。

郭海:我稍微补充一下:第一点是关于中日的相互认知,第二点是关于中美日的三角关系。

首先是相互认知。2022年,IPP曾经举办过一次中日关系的线上研讨会,当时请到了东京大学学者川岛真教授。他当时有一个观点:虽然中日民间相互认知整体上比较负面,但根据他的调查和一些数据,中日青年之间的相互认知并没有那么糟。当时日本青年(比如95后)中,大概有25%对中国的印象还是良好的,所以他认为中日关系的未来可以寄托在青年身上。但现在看来,这种情况可能正在恶化。原因大概有两点:

第一,主张和平主义、对华友好的“老朋友”们,这一代人现在几乎快不存在了。这些人大多有战争经历,且属于日本左翼,本来就是少数派。随着时间的推移,真正有战争经历的人现在已屈指可数。战争世代消亡之后,日本社会整体的保守化趋势必然会更强。

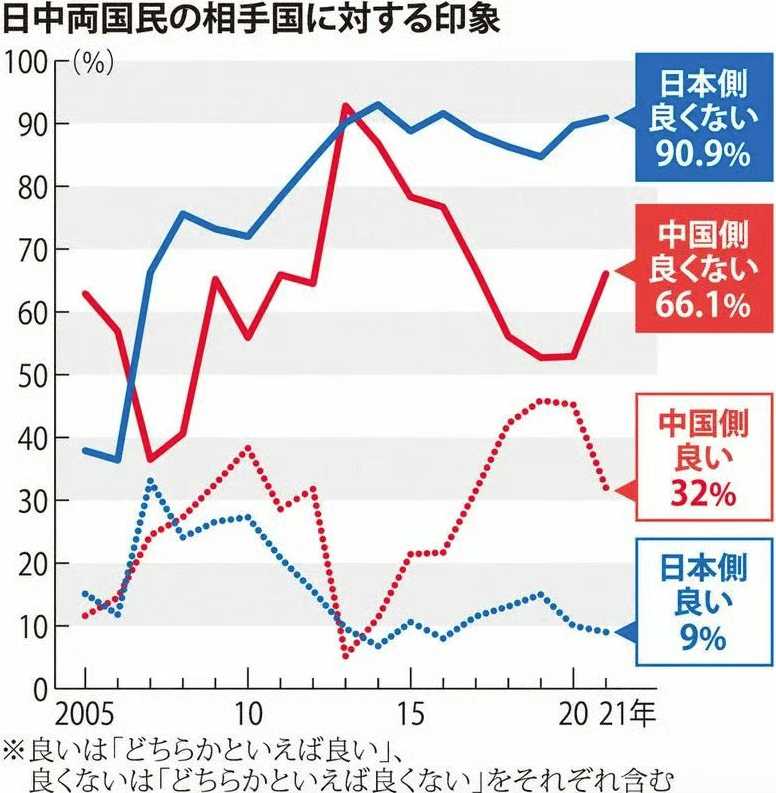

日本民众对中国的负面印象长期维持在极高水平,2021年达到90.9%;相比之下,中国民众对日本的负面印象为66.1%。图源:日本内阁府

第二,“Z世代”的对华认知,无论是友好还是不友好,很大程度上都是社交媒体时代“信息茧房”的产物。他们对中国的认知非常单向、不立体,而且很片面——他们大多数的信息来源是YouTube等社交媒体上的内容。这一点上,中国未来在公共外交上确实要多做工作。我们在回应上,不应给日本右翼提供“妖魔化中国”的素材。从长期来看,让自己在国际上的形象更正面,对中国也会更有利。

第二点是“中美日三角关系”。中国曾经对日本有期待,觉得日本可能形成某种更独立自主的外交政策。但现在看来,这种幻想基本破灭了。

当然,中美日三角关系确实发生了变化。过去,中美日三角关系可以被形容为一种“稳定婚姻型”:美国和日本都对中国保持一定紧张关系,因此美日同盟关系相对稳固。但现在,在特朗普政权下,美国推动战略收缩,无暇顾及亚太,更希望把三角关系推向一种我们称之为“罗曼蒂克型”的结构,即美国放任中国和日本相互冲突,然后两国都来讨好美国。但无论是过去的“稳定婚姻型”,还是现在这种“美国为枢纽、中日相争”的“罗曼蒂克型”三角关系,对中国来说都是比较难处理的局面。

因此我认为,在未来的反制当中,外交话语层面的反制要注意其长期影响;同时在军事和经济方面,我们也需要梳理清楚有哪些反制工具,形成一个“工具箱”,这样可能会更有效。

*以上内容根据现场发言记录整理,内容有删减。发言仅代表研究员个人意见,不代表研究立场。