谁在教唆孩子去死?未成年人“约死群”里的隐秘战争

收到“孩子已经在楼顶”的消息时,河南郑州人徐世海一边坐电梯上楼,一边给“约死群”里那个要轻生的孩子发送好友验证申请。这是2023年的秋天,自杀干预志愿者卧底的约死群里,有5个十三四岁孩子相约跳楼自杀。

为了套出孩子的具体位置,徐世海装作也想自杀的同龄网友,和孩子互相发送建筑物顶楼周边环境的视频。一开始,对方只传来两三秒的影像,画面模糊。徐世海就用“你拍得不清楚,敷衍了事是不是”来刺激孩子发更清晰的视频,收到以后他立即转发到朋友圈和各个微信群求助,问是否有人认得视频里是哪个城市。

“上海(某)区。”有人回复。徐世海立刻报警。为了给警方到达现场争取时间,他和那个孩子说,“等我们都做好准备再跳。我找易经大师算过了,20分钟后是好时辰。”孩子同意了。

当天,那5个孩子都被当地警方救下。而在这之前,“他们已经把书包、校服都点火烧掉了”,徐世海回忆。那年,他接受《新京报》采访时说,卧底“约死群”是想救更多孩子,“从来没有想过要停下”。

2025年是徐世海卧底的第五年,他没计算过自己进过多少约死群,接触了多少试图轻生的孩子,他在电话里告诉我五年来执著于此事的原因:“总觉得救下来一个孩子,就是救回我儿子一次。”

徐世海的儿子于2020年跳楼自杀,死时只有17岁。这名父亲当时被巨大的困惑、伤痛与愤怒包围,为了搞清楚好好的孩子为什么突然做出这种选择,他决定潜入儿子手机里的QQ群寻找答案。

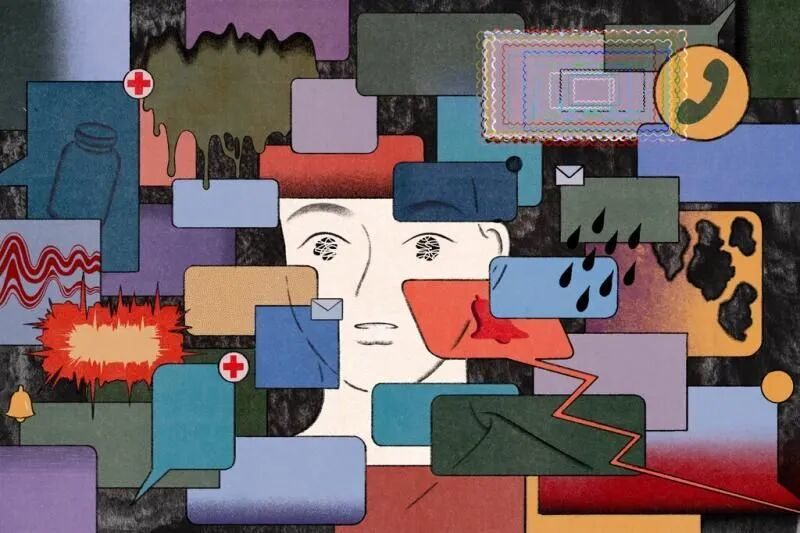

在一个几百人的“吐槽群”里,徐世海发现,十几岁孩子们的话题离不开原生家庭、学习压力,比如因为成绩不理想被家长骂了、被老师训了,父母不理解自己。孩子们在群里宣泄负面情绪,一句赶着一句,共鸣者又拉了几十人的小群分流出去,小群内氛围更压抑,话赶话地讲出了“真的活得够够的”“好想死”“怎么死”,偶尔还会发表情包,画面是小人从高楼坠下,配文“一跳解千愁”。

直到突然有孩子说“走吧,咱都走,过不下去了,没法活了”,几个表示赞同的孩子开始建更小的群组。徐世海进去以后发现,群里再没有抱怨、吐槽,孩子们直接约定自杀的时间、地点、方式,“这就是真正的约死群”。

“约死群”里的孩子大多数是网友关系,遍布全国各地。徐世海说,一开始孩子们惯用的方式是烧炭、跳楼、投水,发展到现在变成了服毒,“服用化学腐蚀剂”。群里的孩子年纪越来越小,徐世海接触过年纪最小的只有11岁。

“最让我想不到的是孩子们放弃自己的生命都这么简单。”约死群里的对话内容干脆得远超徐世海的想象,他向我讲起他所看见的:一个孩子说“走不走,有没有一起的”,接着有人附和,然后迅速实施了,还有孩子目睹这些内容后评论,“我都没有他这勇气,我要向他看齐”。

约死群里不只有未成年人,除了偶有潜水的志愿者,还有大量身份不明的怂恿者。

徐世海看见他们发布自杀教程,详细说明服药如何配比、跳楼至少从几楼跳,鼓吹“自杀是解脱”“自杀是权利”,声称孩子们生不逢时,只有“重开”(游戏里死了还能再重来的说法)才会迎来新的世界、新的自己。

群里充斥着大量与自杀方式有关的隐喻词句。比如,用“蹦迪”指代跳楼,用“去水吧玩”指代投湖,用“烧烤”指代烧炭,用“笑”指代喝亚硝酸钠。怂恿者会用这些词语问:“晚上笑一笑,谁笑?”有孩子回答:“哎这味道太咸太苦了,真的难以下咽。”怂恿者就回复:兑着矿泉水或者喜欢的饮料喝,“不影响效果”。

“烧炭危害最大,一氧化碳中毒,最容易造成群死群伤。”徐世海说,有怂恿者问“晚上约烧烤的有没有”,接着告诉孩子们用什么样的办法“生碳”能快速点燃。他还看见怂恿者说,“生碳的时候不要用报纸,不要用碎木屑生,它会起烟雾报警,一报警就走不了了”,他们提醒“要把门窗缝都用宽胶带给粘上,门口挂上请勿打扰,把空调开到最低”,最后不忘蛊惑:“躺床上,睡一觉就好了,新世界就来了。”

每过一段时间,群里就会冒出新的隐喻。徐世海告诉我,最近约死群里有人问“狩猎不狩猎”,“狩猎”指的是用绳索套住野兽的方式求死。“孩子晚上躲到宿舍里,把绳索套脖子上,下面拉环一拉,‘啪’一下……绳套本来这么大,一下缩成一个小圈,都勒死了。”

怂恿者们把孩子身亡当作值得庆祝的事,死去的孩子被他们称为“果子”。徐世海曾目睹,一批孩子死后,怂恿者在另一个群庆祝,他们说,“那几个傻子,没等我就全都跑(死)了”“哎恭喜,又超度了一批人”“昨天又结了三四个果子”。如果有孩子自杀未遂,怂恿者还会跳出来嘲讽:“你怎么还没走?”

怂恿者们面目模糊,时至今日,我接触到的志愿者们都不知道他们的确切身份,只有徐世海猜测他们都是成年人,理由是“只有成年人才能坏到这个地步”。

徐世海屡次向平台举报怂恿者账号,但这些账号被停用后一分钟不到,立马又会像换衣服一样,用新账号重新出现在群里,继续劝孩子去死。

怂恿者会对进群后发表积极言论的网友进行盘问,指责他们是“外人”。有卧底志愿者进群后被不断逼问:“你空间照片那么阳光,人又漂亮,怎么可能想死?”志愿者假意称:“崔雪莉(自杀身亡的韩国明星)比我漂亮多了,她都自杀了,为什么我不能?”对方才打消疑虑,没有把志愿者踢出群。

自杀干预志愿者郑伊军发现,社交媒体平台不断变化,怂恿者开始在更多的渠道接触未成年人。2023年前,怂恿者多活跃在抑郁症贴吧、QQ,2023年天门山约死事件后,抑郁症贴吧被封,部分怂恿者转移至微信群、小红书。

“小红书已成为一个‘重灾区’。”他说,怂恿者的账号粉丝极少,几乎不发帖,常用动漫头像伪装成“二次元”年轻用户。他们大量关注、收藏与抑郁症、原生家庭问题等相关的发帖,从中筛选出有自杀倾向的用户,再私信进行一对一接触。此外,他们还潜伏在“心理健康”和“抑郁症康复”主题的微信群,锁定目标后添加对方为好友,将其拉入专门的“约死群”。

还有一些群建立在境外社交软件里,逃离监管。志愿者李林峰曾亲眼见过,在境外聊天软件Telegram的约死群里,一位年仅16岁的网友阿陌被怂恿后自杀。

那天阿陌留言,“赶紧开直播,我赶紧喝农药”。群友立即询问,“吃了吗”“几ml”。阿陌回答后,群友们躁动起来,约死群的对话不停滚动:“宝贵的参考资料”“我搁大街上看你直播自杀”……还有人问,“好喝吗”“什么味道”。得到阿陌的回答后,怂恿者发出一个比大拇指的表情包,说,“可以”。

尽管李林峰和其他志愿者不断私信阿陌“要冷静”“再等等”,但都没有得到回复。“很惋惜,我们没拉住这条命。”李林峰说。

一开始,只要看到有人在群里说“死”,徐世海就反感,马上在下面回复:“你真傻,有什么比我们一起快乐地玩耍更有意义?”这种言论立刻招来怂恿者的谩骂,有人回复让他“下地狱”。有时徐世海实在控制不住情绪,直接回怼怂恿者“猪狗不如”“你们家没孩子吗”,结果被管理员踢出群。

他意识到,如果想救孩子,必须取得孩子们的信任,和他们建立起比怂恿者更紧密的关系。他的第一步是先融入群里的“死亡”氛围。他发过30元、50元的红包吸引孩子注意,还装作也想自杀的小学生,去加群成员为好友时写“大神求捎带”,甚至还伏低作小叫对方“爷爷”,但招来的回复是“哪来的小屁孩”。

他发现自己一点也不了解孩子。孩子们聊偶像明星的歌,他插不上话,叫他“上两把游戏”,他不会,只能借口说“家长管得严”。大多时候,他只能在群里 “潜水”,长此以往他又被当作“僵尸号”,几次三番被踢出约死群。

为了做一个“更逼真”的孩子,徐世海曾天天蹲在学校门口,听孩子们最近在关注什么,说话方式是怎样的。他总刷年轻人的朋友圈,学习网络热梗和流行语。

慢慢地,他学会了顺着孩子说话。有人“恨老师”,他就说“那样的老师不是人”。有人骂“xx是人渣”,他也跟着爆粗口。他还会主动呼叫管理员,“把那个天天讲大道理的踢出去”。

约死群里的孩子都有不一样的“需求”。有的孩子像是缺少发泄的出口,有的像是缺少真正的关注。

一个深夜,群里有十五六岁的孩子留言要自杀,他说:“爷走了,再也不见!”徐世海立刻向他连续发送好友申请:“大爷,求捎带!”

见对方不理会,他着急忙慌在好友申请的验证信息框里一遍遍开骂,试图吸引孩子的注意力。终于对方憋不住了,通过好友后立即回骂。

骂战持续了2小时。孩子开始夹着脏话吐露自己的处境,说父母正在闹离婚,“想过就过,想离就离”,没人在意他的感受,让徐世海“有话快说……别耽误我的重开大计”,他还表示自己已经站在楼顶。

为了拖住这个孩子,徐世海一直和他对骂到天亮,孩子看起来意犹未尽,对他说,“晚上你等着”“我要下楼上学校早操了”。往后的每个晚上,徐世海都会变成这个孩子的“骂友”。

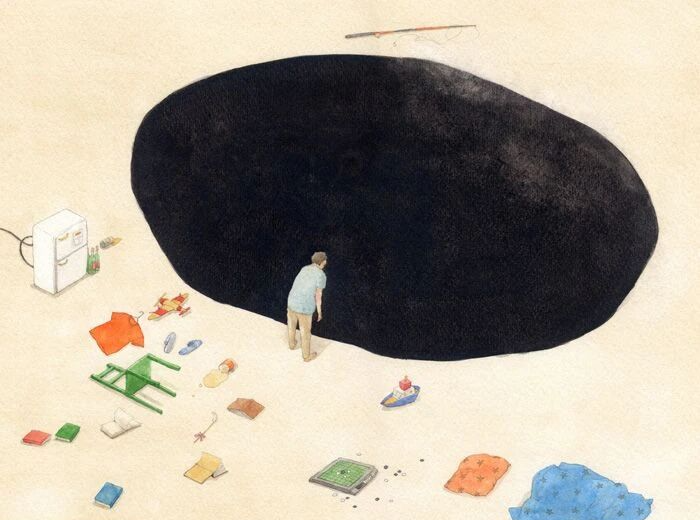

“父母不懂,学校压着,他们把情绪压成硬壳、长出尖刺……就像故意把房间弄乱,但(孩子)真实想法是,‘我不配住在干净的房间里’。”他说,发泄了两个月,这孩子说不自杀了,说等长大了,要和家里人“好好摆道理”。

“我有什么值得你牵挂的?”另一个休学的厦门女孩曾这样问徐世海。女孩父母双亡,屡次想自杀,徐世海就隔三岔五给她发消息,“吃了吗”“睡了没”“有没有好好锻炼身体”。不管女孩回不回消息,他都坚持给她分享花草、美景,或是自己做的一顿饭。

两个月后,女孩重新出现,她说自己“前段时间心情特别不好”,还问徐世海:“真的不想回你的信息,你会不会生我气?”

徐世海说:“你能回一句话,我就像过节一样高兴。”

“我有什么值得你牵挂的?”

“你是个孩子,受了这么多苦,太不容易了,我特别心疼你。”

从这以后,女孩常常在深夜打来电话哭诉,哭母亲去世前得抑郁症,一辈子过得憋屈;哭她曾和母亲歇斯底里吵架,说对不起妈妈。徐世海劝慰她,“无论你长到多大,在父母眼里都是宝宝。对他们来说,没有什么比你活着更重要”。

有时线上陪伴以“年”为单位。和这个女孩聊天一年后,她复学了,状态变好了,“从一百七八十斤瘦到九十八斤”,女孩对他说,要“变回以前的样子”。

后来女孩告诉徐世海,有好几次实施自杀的前一刻正好收到他发来的消息,她看着屏幕,放下了自杀工具,心里想的是,“素不相识的叔叔还在关心我,那我再等等,再等等”。

“最后一句话其实是对世界的最后一次呼救。”黄智生是武汉科技大学大数据研究院副院长,2018年创立“树洞行动救援队”,专做网络自杀干预。他对我说,或许轻生的未成年人不相信有人能帮他们解决问题,但又不甘心。树洞行动救援队编写了一本《网络自杀救援指南》,里面写道,许多发布自杀、自伤信息的人除了有缓解痛苦的需要之外,他们还渴望被关注。

但现实情况是,“所有绝望的孩子背后,都可能有一个‘忽略孩子真实感受’的家庭”,黄智生接触过太多家长,他们来自物质匮乏年代,无法理解孩子在有吃有穿、身体健康的情况下为什么会想死,他们习惯用“命运”去解释抑郁的心境,用“报应”来安慰自己,这些父母成了志愿者干预自杀的难题。

2018年底,黄智生的救援队志愿者跟进一名计划跳楼自杀的武汉女孩,从女孩好友那里得到了她的电子病历,上面写着“诊断为严重抑郁”。有武汉医院的医生认出病例,顺着就诊日期,查到了女孩母亲的联系方式。

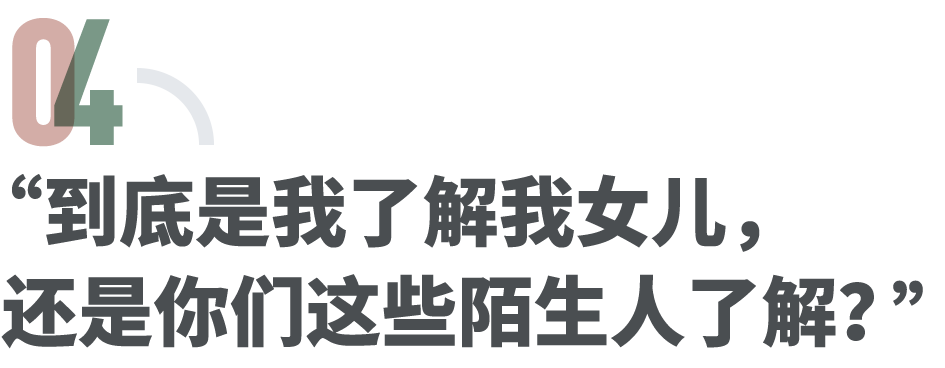

电话那头,这位母亲的声音激烈而防备:“到底是我了解我女儿,还是你们这些陌生人了解我女儿?你们到处说她抑郁、要自杀,以后她丢了工作、找不到男朋友,你们负责吗?”

即便志愿者再三警示孩子的自杀倾向,母亲依然不相信。黄智生回忆,2019年1月1日元旦,这名女孩再一次站在窗户前,拍了张俯视楼底的照片发给好友,配文“明早到我家参加我的追悼会”。志愿者收到消息,拨通女孩母亲电话时,对方表示正在外面走亲戚。最后是网警及时处理,警方从窗边救下了女孩。

接触这些孩子的过程,常勾起徐世海对儿子的愧疚,他总是自问:“我是不是没真正理解过浩宇?”

听到自杀孩子诉说父母不理解自己,徐世海想起浩宇十六七岁时变得爱独处、话少,喜欢的美术本上多了许多沮丧的文字。曾经浩宇很爱干净,天天洗澡洗头、把自己收拾得干净体面,后来三四天才洗一次,他最初以为只是孩子没休息好,直到事发他才意识到,那段时间孩子可能已经心累了。

印象里那个阳光开朗、让父母省心的浩宇,在跳楼位置写下“我恨”,在遗书里落款“I'm Just a Joker ”(我只是个小丑)。自杀前的那晚,浩宇还在QQ空间发了最后一张图:一个男孩举着一张笑脸,背后,眼泪流下来。这一切,都让这个父亲感到陌生,直到今日也无法释怀。

因为做未成年人自杀干预,徐世海惹上过“麻烦”。

他的名字频繁见诸报端,逐渐被约死群熟知。怂恿者和一些轻生的孩子把徐世海和志愿者视为“敌人”。他看见过一张“吐槽群”的聊天记录截图,一个孩子说“我要是提前寻死,就是被徐世海逼的”,这个孩子怀疑群里有自杀干预志愿者,希望用这句话吓走他们。

徐世海还挨过打。有个孩子每天都会在固定时间找徐世海聊天。连续两天没有收到消息,徐世海给孩子发去一句“在不在”,没想到接到了孩子父亲的语音电话,电话里这位父亲怒吼,“还我孩子命来”。

徐世海才知道这个孩子自杀了,在这之前删除了所有的聊天记录,家长看见徐世海的问候信息误以为是他教唆的孩子。家长打电话提出线下面谈,两人见面时,这位愤怒的父亲朝他扑过来挥拳,徐世海只能报警。待对方情绪平复后,他拿出和孩子的全部聊天记录,父亲看到后痛哭起来。

除了这些麻烦,志愿者在介入的过程中还会遇到各种“阻碍”,让他们感到“无力”。

有时是报警和核实孩子身份的漫长流程。郑伊军形容这个过程“像兜不完的圈”。

志愿者李青曾收到网友留下的自杀讯息,“我想死,不要拦我。”李青发现网友IP定位在贵州,她前往本地派出所报警。值班民警反问她,“万一他只是开玩笑呢?每天都有人说想自杀”。在李青一再坚持下,民警做了笔录,把案件转到了自杀者属地贵州处理。

如果贵州警方要进一步查询发出自杀讯息的具体位置,得先联系平台;平台总部在上海,又需上海警方出面。上海方面的规定是,必须由报警地或贵州警方出具正式函件,他们才能向平台申请数据。而这样函件得逐级审批。那次报案,李青等了4个小时也没等到行动的结果,即便所有人都在按照流程走。

郑伊军也遇到一样的困境。为了缩短跨省报警的时间,他想尽了办法:比如到闲鱼找当地小商贩报警,或发动不同城市的朋友一起报警。更多时候,他连自杀者的属地都不知道,警方也没法查到。

“我真的体会到什么叫无力感。”劝生的12年里,郑伊军经历了无数这样的时刻:他想让卖炭店铺透露烧炭自杀者的地址,对方因怕被查封店铺而拒绝;一名大学生想自杀,他们套出所在学校,学校却说只有网名,他们也查不到人。

在北京回龙观医院的精神科医生童永胜看来,社会资源不足是自杀干预最大的难题。他以心理援助热线为例,由于来电量大、人力有限,许多电话无法接通。人们还倾向于拨打知名热线,例如回龙观医院心理援助热线,每年有约10万通电话打入,但受人力限制,实际的接听率不到5%。北京、上海、广州、深圳等大城市的热线也同样如此,普遍处于高负荷运转状态。反观小城市或知名度不高的热线,来电量较少,人手反而闲置。

在此情况下,个体志愿者往往难以调动跨地域、多机构的资源。童永胜认为,相较之下,或许以团队形式运作更有机会和各种资源联动,比如和微博网警共建联动群,把自杀者的账号发给警方,由警方定位、上门介入。

面对绝望的孩子,更多时候徐世海无力回天。最崩溃的那天在2022年5月,他在一个晚上接到了3个孩子的死讯。“凌晨走了一个,上午七八点走了一个,傍晚又一个云南家长发来信息,快过19岁生日的孩子跳楼了。”

噩耗伴随着死者的照片,跳进徐世海的手机屏幕。那天,在20多人的聚会上,他忽然泪流满面,失声痛哭。

黄智生也遇过一个怎么也劝不动的女孩。

她的高考目标是清北,因压力过大想自杀。黄智生对她说,“不是每个人都要考清北,我们都没上清华北大,也好好活着啊”。可女孩听不进,回复他:“我的境界和你们不同,我不甘于一个平庸的人生。如果没考上清北,我这辈子不值得留恋。”

黄智生试图进入女孩的逻辑。他要来她的文章读,惊叹于女孩的文笔,夸赞道:“我读你的作品觉得非常有启发性,非常快乐。”之后女孩一有作品就发给黄智生,交流她的写作想法,又聊到自己背负的期待与压力。

在女孩的讲述里,她总是全校第一,所有老师都称赞她是天才,将来一定是清华北大的料。她也坚信,自己注定是清北的学生。直到一次英语考试。她几乎答对所有题目,却因为一个写错的准考证号,被判了零分。她哭着找老师讨说法,得到的回复却是:“对别人我不会这样。但小小的疏忽,在你身上都是不允许的。我要你学会完美。”

自此,每次考试,女孩花大量时间检查准考证号。她紧张到成绩开始下滑,眼看同学们一个个超过她,女孩崩溃了,不得不休学接受治疗,最后错过了高考。

“高考发榜的那天,就是我离开世界的那天。”黄智生回忆女孩的话,她说自己不甘心,那些曾经无法和她相比的同学都能考上大学,而她连参加高考的资格都没有。志愿者们陪伴女孩9个月,她自杀了8次,他们救了8次。最后,在一个深夜,女孩给黄智生发了信息,“求求你们放过我吧,我们来世再见。”凌晨一两点,所有人都在熟睡,女孩离开了这个世界。

回忆起这段,黄智生语气沉重:“我们尽力了。自杀干预者无法干预每个人的选择,只能力所能及地放缓他们自杀的脚步。”

“如果你的干预对象最后真的自杀了,你能接受吗?”童永胜总是这样问想做自杀干预的志愿者。因为他认为,只有那些能够接受“失败”的人,才可以胜任这项相当于“在刀尖上跳舞”的工作。他说,长期从事自杀干预的人,很可能会有严重的心理创伤,“类似于创伤后应激障碍(PTSD)”,具体会表现为做噩梦、睡不好,脑海中“闪回”干预画面等。

接触大量孩子的负面情绪,让徐世海觉得自己也快疯了。他说,五年来时常感觉胸闷、背疼、出不来气,“像那些想不开的孩子,心口窝着无名火,浑身不自在”。他难受的时候会强迫自己放下手机,去爬山、游泳,有时撕心裂肺地喊一场。

郑伊军见过太多年轻的生命逝去,有时他走在街上会感觉身边都是行尸走肉。因为害怕,他还强迫周围的亲朋好友一遍一遍发誓“不会自杀”。他害怕看到带血的猪蹄,因为一下会想起轻生者割腕的照片;看到老板把鱼从高处扔下摔晕,就想起跳楼的人,甚至自己站在高楼层时也会想到,这是自杀者的视角。

“我们劝阻别人跳楼时感受到的痛苦……”他给我写了一封长长的信,诉说经常承受着剧烈起伏的情绪:孩子求生,他就像喝醉酒一样忍不住狂笑,仿佛世间烦恼都消散了;孩子求死,他就极度悲伤,他会开始痛哭,眼泪止都止不住,整个人瘫坐在地。“鲜活的人,比蚂蚁还脆弱。”他写道。

他的亲朋好友不愿多听他干预自杀的事,说“接触自杀者的人迟早会疯掉”,他自己也想放弃了。

2024年,徐世海退出了所有“吐槽群”“约死群”。2025年,他查出冠心病变得更严重了,他说自己耗不起了,“再耗会出事”。他不再伪装成小学生套取孩子们的信任,只劝主动找来的、有求生欲望的孩子。

李林峰被警察告诫过,“离那些自杀者远一点,因为近墨者黑”。阿陌的离世让李林峰备受打击,加上苦劝许久的几位网友也相继自杀,他逐渐心灰意冷,几乎不再参与自杀干预。

一群年轻志愿者也退场了。他们曾找徐世海组建自杀干预群,但后来气氛融洽的群开始漫出负能量,志愿者们因意见分歧争吵、互相指责。

徐世海记得其中一个大学生,原先说话总是很礼貌,“叔叔您这会儿休息了没,我有话想跟你说”。但做自杀干预志愿者不到两个月,情绪变得急躁,他会在徐世海工作忙碌的时候反复强调“我就说一分钟,一分钟就完了”。后来这名学生对他说,撑不住了要休学,“说看谁都不顺眼,心情特别坏”。

从这以后,徐世海不再鼓励年轻人做志愿者,他说“得先学会保护自己,否则劝生者也会成为被劝的那一个”。

“避免被负面情绪拖入深渊。”在黄智生看来,这些痛苦本可以避免。他要求,自杀干预志愿者不能有精神类疾病史,也不能是刚经历丧子的父母,而且成为正式志愿者前,必须经过三到六个月的岗前培训和一到两年的见习期,定期参加专家讲座与心理课程。

郑伊军回望自己过去的经历时,感觉到自杀干预并不是志愿者一个人所能承担的。

他的父母相信“棍棒”教育,他因长期遭受暴力而患上重度抑郁,16岁时他在贴吧上发布过遗言帖。很快,一位浙江女孩私信问他,“你为什么想自杀”。紧接着评论区涌来一波网友回复“加油活下去”“你还年轻”……还把他拉进另一个五六十人的群组,每天都有人和他聊到凌晨两点。他的父母带他去看心理医生,做家庭治疗,并且听了医生的话停止这种教育方式。

学校里,高中数学老师在郑伊军的作业本上用红笔写了满满一页加油鼓励的话。那张作业纸,郑伊军保存了很久,后来和药盒、病历单一起烧掉,让那个过去的自己随风而去。

或许每个人都能给身边的孩子“一分钟”的关注时间,才是真正和那些怂恿者对抗的有效方式。郑伊军在很多孩子的身上看到自己当年的影子,如今,他正学着父母、老师、网友的行为,一遍遍告诉他们:

“你很重要”,“加油活下去”。

应对方要求,李林峰、郑伊军、李青为化名