震惊世界的天才少女们,来自中国小镇

作者 - 毛毛

监制 - 她姐

数学界,新神出现。

北京大学深入浅出的“韦神”韦东奕已经在互联网上红了许多年,他吃饭时矿泉水配馒头、整日不修边幅的形象,与国际奥数双冠王、北大教授的身份,形成巨大反差。

今年6月,他接连3天坐在教室的第一排,和其他抢课的学生一样,静静等待另一位“神”出现在讲台上。

34岁的王虹,去年和同伴用127页的论文,在三维空间中证明了困扰数学界100多年的“挂谷猜想”。

她带着研究成果在各个高校开讲座,所到之处,座无虚席,教室里挤满了教授和学生,近一半的人愿意站着听完讲座。

就在刚刚过去的10月份,王虹在两天内又接连拿下两项数学大奖。

也正因此,她成为2026年菲尔兹奖的热门候选人,如果成真,她将是首位获奖的中国籍数学家,也是史上第三位获此奖的女性。

王虹爆火之后,将她视作女性之星的声音不绝于耳,在铺天盖地的网评中,她被认为是理科领域中“鲜少”出现的强大女性。

实际上,近年来,与王虹类似的杰出女性在各行各业不断涌现。

年轻一代的女性迸发出的创造力和生命力,正以迅雷不及掩耳之势,刷新公众的认知。

数学之女

王虹的一生,是天才的一生。

1991年,她出生于广西桂林的一个小镇的双教师家庭,展现出远超同龄人的学习能力。

每个学期开学前,她就会借来课本自学一遍。她很少问老师问题,自己想一想,再翻翻资料,往往就顺利解决了。

“我对数学的想象就是自己看课外书,想一想上面的问题。”

小学时,她连跳两级;中学时,她从全年级100名开外冲入前10名;高考时,她16岁就以653分的成绩,考入北京大学地球与空间科学院。

学生时期的王虹,已经属于学霸中的学霸,但她的数学天赋在那时还未被发掘。

因为对数学感兴趣,王虹在大二时转入数学科学学院,这才算是她与数学的正式会面。在此之前,她从未受过任何的数学训练,也从未参加过任何数学竞赛。

北大的数学系被称为“四大疯人院”之一,同学们几乎每人手握数个国际大奖,而王虹是个自由生长的“野路子”。突如其来的压力,让她开始焦虑。

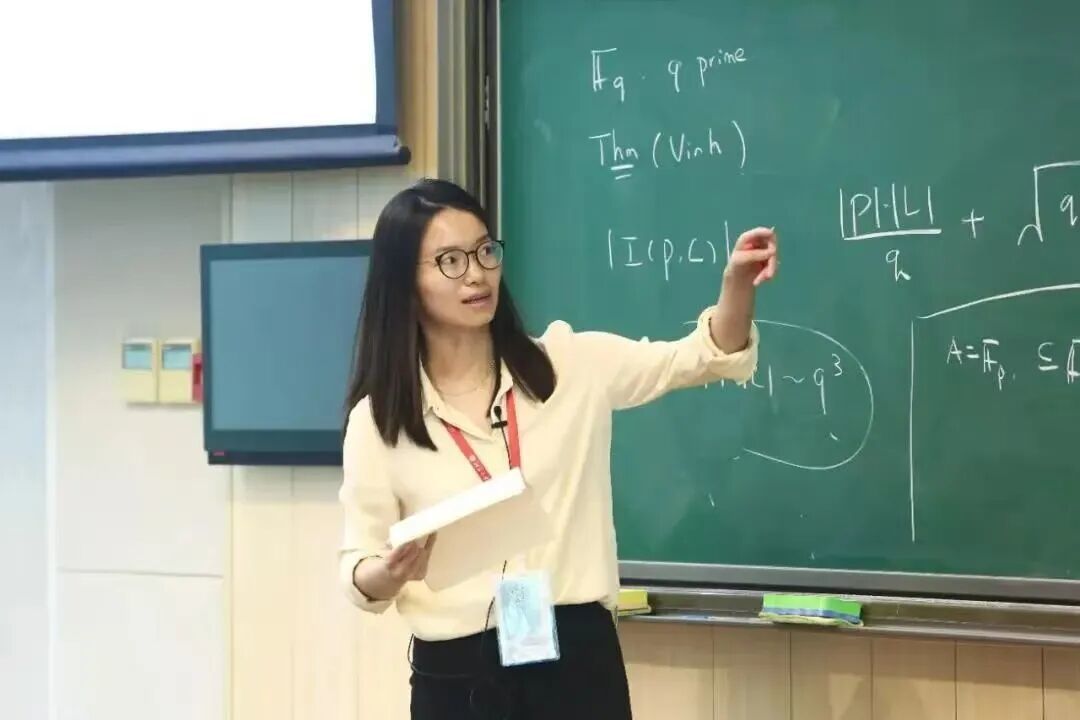

王虹

刚开始,她的成绩并不拔尖。为了提高成绩,她曾逼着自己模仿同学通宵,但最后往往发展成和朋友聊天。

她意识到,“数学并不是一个逼得时间长了,就能学会的学科。”

她开始调整自己的节奏,像当初边看课外书边思考数学一样,将数学和生活完全融为一体。

她能准确说出每周花在运动上的时间,但却难以估量在数学上花费的时间,因为,数学的存在与“呼吸”无异,它填满了王虹生活的角落。有时在路上发呆,她脑子里都是在想一些数学难题。

从北大毕业时,王虹刚满20岁,在北大求学的经历,更像是她数学生涯的启航阶段,接下来的人生,是她不断寻宝的过程。

她远赴法国巴黎综合理工学院学习,攻读硕士学位,毕业不久,又获得麻省理工的博士学位。

拿到人类设置的最高学位,显然只是王虹数学生涯上一个阶段性的胜利。

2024年,她和同伴用127页的论文,在三维空间中证明了困扰数学界100多年的“挂谷猜想”。

2025年,王虹成为法国高等科学研究所数学学科终身教授,同时兼任纽约大学科朗数学科学研究所数学教授。

今年10月27日,她获得ICCM数学金奖,隔天,获得塞勒姆奖。

历尽千帆归来,王虹仅仅34岁。

明年,每4年举办一次的菲尔兹奖即将举办,它被称为数学界最难拿的奖,只因它只颁发给40岁以下的数学家。

而王虹,是目前公众评出最有望拿奖的候选人。

在回母校开讲座时,数学界的泰斗、前菲尔兹奖获得者丘成桐为王虹开场,他提到:“王虹是年轻一代最伟大、最重要的中国学者。”

有网友惊叹于王虹的镇定,在面对如此权威的前辈的夸奖时,王虹只是默默站在讲台上,正视前方,看不出有什么情绪波动。

丘成桐评价王虹。图源:@深圳卫视科创最前沿

王虹这样评价自己:“我无论如何都不是天才,我在身体上、精神上都很一般,只是我可以坚持目标,并擅长延迟满足。”

她不过分谦虚,也不孤傲自持,她正视取得的成果,因为这与她的付出和坚持成正比。

王虹的出现,打破了女孩无法在理科世界有所作为的刻板印象。

当她变得引人注目,难免会收到或赞扬,或质疑的评论。但贴在她身上的任何标签,都无法影响她前进的方向。

她希望将这份勇气传递给更年轻的女孩们:“不要拒绝交流,不要害怕犯错,不要害怕不一样,勇敢地追求自己喜欢的东西。”

和王虹一样,在以男性为大多数的领域中,还有很多值得被看见的杰出女性,正在迸发超乎想象的能量。

AI风向标

最近,90后女孩陈丹琦的就业动向引起不小的关注,网友们用放大镜观察她的主页。

通过种种蛛丝马迹,大家推测,这位AI领域的大牛或许即将进入一家十分有前景的AI公司。

这家公司在今年5月刚刚建立,团队成员主要由前OpenAI员工构成,聚集了AI圈的许多高级工程师,公司虽只有几十人,却已经成为业内独角兽的存在。

大家关注的重点,并非是这份新工作的履历有多光鲜,而是,陈丹琦的加入,足以证明这家公司的含金量。

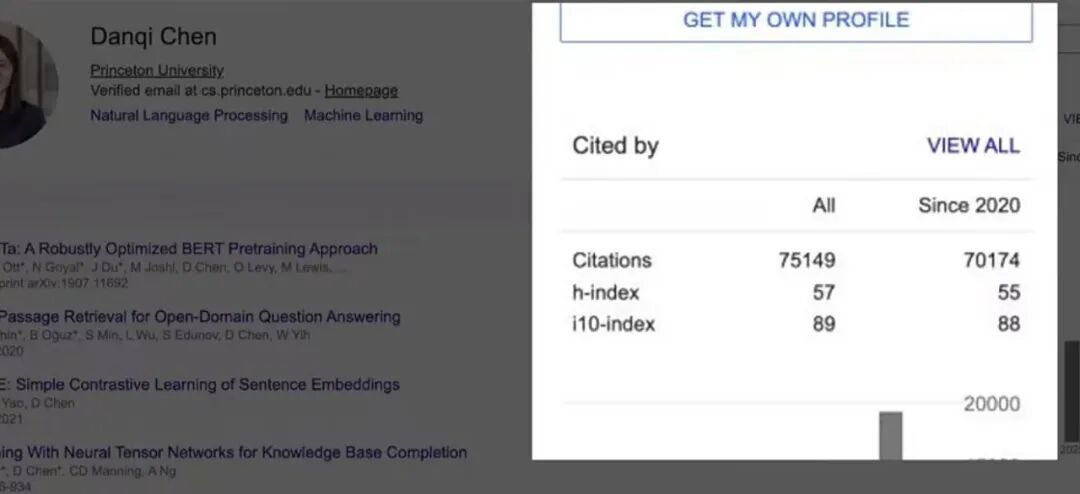

35岁的陈丹琦,已经是AI领域不可忽视的一个存在。

陈丹琦

早在高中时,她就在信息科学领域做出了一次完美的“自我介绍”。

2008年,刚满18岁的陈丹琦,是湖南省第一位入选信息学国家队的女选手,同年,她在国际信息学奥林匹克竞赛中获得金牌。

比赛期间,她提出了全新的“CDQ分治”算法,极大地降低了信息学竞赛中一些问题的复杂度,提高了运算效率。

一同集训的队员用陈丹琦的名字缩写,命名该算法。后来,这一算法在竞赛圈甚至学术圈都广为应用,成为她天才实力的证明。

高中时期的陈丹琦

那一年,她被保送至清华大学计算机姚班。2012年毕业后,她继续去斯坦福大学深造,一直读到博士毕业。

她在青少年时期显露的创新思维,在更大的平台上发挥到极致。

2014年,她发表的论文,在她研究的“依存分析”领域里堪称开山之作,该论文将某一问题的解析速度提高了60倍,引领了NLP(自然语言处理,指让计算机能理解、处理和生成人类语言的技术)技术革命。

导师评价她说:“陈丹琦是使用神经网络方法解决自然语言理解问题方面的先驱。”

她的博士论文在斯坦福大学受到广泛关注,发表4天内,就拥有了上千次阅读,成为近十年里校内最热门的论文,最终获得最佳博士论文奖。

谷歌的某算法,也是基于她在斯坦福开发的算法演变而来。

陈丹琦的论文被引用超7万次

博士毕业后,她没有继续留在本校做研究,而是十分果断选择了普林斯顿大学。

普林斯顿大学的计算机系举世闻名,那时系里招聘了一批新的教授,陈丹琦目标明确:“这对我来说是一个机会,我可以在这里从头建立起自己的研究团队。”

相比于做一个成熟团队的一员,她更希望靠自己成长和开拓一片新的疆土。

2019年,她如愿担任普林斯顿大学计算机副教授,并领导研究小组。

最近,由陈丹琦领导的团队,又实现了里程碑式的突破。

目前为止,大部分的AI聊天模型都是通过海量数据的输入来训练,而陈丹琦团队发现,语言模型的能力提升,并非只有这一条路可走,可以通过激发模型的“思考能力”来实现。

也就是说,只要搭好框架,AI就会像一个随机应变的“人”。这项突破性的创新,对普通人的生活意义非凡,许多人开始想象,当会“思考”的AI遍布生活,那会是一番什么样的景象?

她开辟出一条全新的AI路径,为全行业的人提供了新的思考,她正处在世界AI领域的顶端,成为科技领头军的一员。

网友将陈丹琦视作偶像。图源:@toomanytabsopen

陈丹琦一次次的创新、颠覆,将“女性逻辑差”的古板印象,扫进了历史的垃圾堆里。

有人留意到,在她的团队里,女性研究员的比例已经超过半数,但这并非是陈丹琦刻意为之的结果,相反,这恰恰是自然选择的结果。

一个拥有巨大成就的女性,经常被讲述成“凤毛麟角”“屈指可数”“难得”的人才,但实际上,有天赋、肯钻研、勇创新的优点,本身就存在于万千女性品格中。

这样的品格与“天才剧本”无关,与远超常人的起跑点无关。

哪怕在世俗标准下,被评判为“差劲”的女性,同样拥有如此坚韧的品格,她们抓住机会,展现“永不服输”的那一面。

最强“差生”

今年,一位来自河南的05后女孩鲁静怡,站上了全球的舞台,她成为了第11位“全球技能梦想大使”。

世界技能大赛是目前全球地位最高、规模最大、影响力最大的职业技能竞赛,被视作技能界的奥林匹克竞赛。

全球仅有11人获得“大使”荣誉,而鲁静怡是其中一员,也是中国唯一入选大使。

鲁静怡并非传统意义上的“三好学生”,她的老家在河南郑州的一个村庄里,她的经历,像是许多农村女孩的缩影。

鲁静怡夺得世界技能大赛冠军。图源:@央广网

2020年,鲁静怡中考失利后,进入河南化工技师学院学习。

没考上高中让鲁静怡受挫又迷茫,她甚至考虑要不要退学:“老一辈的家长都以为考不上高中,去上职业类学校,就是学习不好。当时我也带一点偏见,想着去了打发时间。”

家里人对鲁静怡并不抱希望,让她上技师学院,不过是等到她成年,再去工作。

她抱着“试试看”的心情入学,后来却越做越起劲。初中时她的化学成绩优异,但谁都没有在意过,如今误打误撞,被视作差生的她,重新找回了天赋和自信。

凭借好底子,她通过选拔进入了培优班,第一次听说世界技能大赛。有机会站上世界的舞台,成为她接下来的目标。

她铆足劲练习,自我要求严格,通常不需要教练布置任务,就已经将所有细节做好。除此之外,她还主动承担卫生打扫和耗材整理的工作。

这些良好的习惯,让鲁静怡在操作台上越发眼疾手快,实验室成了她最熟悉、最能展现自信的地方。

2022年5月,鲁静怡开始了比拼之路,她顺利通过校内选拔,获得市级金牌,最终拿到省级金牌。

第二年,她代表河南省参加中国第二届职业技能大赛,获胜后进入国家集训队。那时的鲁静怡,刚满18岁。

国赛时,鲁静怡的操作让许多裁判惊讶:“这个女孩可以同时推进几个任务,我没看明白她是怎么进行时间分配和任务安排的,但就感觉她成竹在胸、有条不紊,在短短15分钟内,她连续做了4个样品,简直就是谜一样的操作。”

鲁静怡在做训练。图源:@央广网

去年,鲁静怡成为正选选手,第一次出国,代表中国前往法国里昂参加第47届世界技能大赛。她再一次不负众望,获得了化学实验室技术项目的冠军。

今年,鲁静怡作为亚洲代表,成为“上海世赛全球技能梦想大使”,同时被中国妇女杂志选为2024年有影响力的《中国妇女》时代人物。

鲁静怡的心境发生了变化。以前,她专注比赛夺奖,如今,她意识到不要自暴自弃,命运真的可以靠自己改写。

图源:《中国妇女杂志》

她曾经也对低学历的自己充满偏见,但当她见过更广阔的世界,发现“一切皆有可能”的口号,同样适用于底层女性。曾经所有的偏见踌躇,不攻自破。

王虹、陈丹琦和鲁静怡,她们站在各自行业的顶端,向世界发出信号,那些曾被断定为男性主导的行业里,女性同样出类拔萃。

她们的出现并非个例,而是属于这个时代的新趋势。各行各业的女性从业者,正在从幕后走向台前,走向行业的头部。

在山西省,有一支30人的农业科技创新团队,成员中有21位是女性。

团队专注于蔬菜、农作物以及动物产业的科技创新,例如针对番茄、红枣、杂粮生产加工及有机肥加工等技术薄弱环节,多次为村民进行技术培训。

培训人数超2000人,同时,她们带动妇女就业1000余人,真正用科技把地种明白。

在湖南省,曾在俄罗斯留学7年的90后女孩肖源,毕业后选择回老家做起了农民。

她和父亲合开了一家生态农业公司,为周边村民发放扶贫的鸡、猪,公司成立一年,就帮助了700余户贫困户。第二年,她牵头建成留守妇女就业车间,带着村里的女性再就业。

2023年1月,肖源被选为湖南省第十四届人大代表,并提出推动农业现代化的建议。

还有盲人小雅,她是一名咖啡师,通过声音、触觉来辨别和感知制作过程,学成后,加入教练团队,帮助更多视障人士走上就业的道路。

小雅在做咖啡。图源:《广州日报》

各行各业发光的女孩,在努力自我成长的同时,用自己的经验,逐渐填补了原本被忽视的行业漏洞,并改善周围的生活环境。

近几年来,我们看到了越来越多这样的女性,“她力量”正以超出我们想象的速度崛起。

她们的出现,扩大了女性可能性的样本。尽管我们素不相识,但在每一位女性的故事中,总有某一个段落,让许多女性产生精神共鸣。

故事里的她们未必非常成功,也并非只存在于行业头部。她们就是我们,是我们之中,每一个努力向上攀爬的普通人。

这样的故事,通过互联网传送到每位女性面前时,是一种无言的鼓励。

“女生更适合文科”“女孩不该做体力活”“女性该以家庭为重”……女性天生对某一领域不擅长的说法,在越来越多女孩们亲手写下的故事里,失效了。这个世界对于女性的叙事,由此被重新书写。

九亿少女的梦,是闪闪发光的她们,也是充满可能性的每一个人。