00后,主动卷入风暴

苏镝(dí)坷,最爱追风的00后。

当风暴天气来临,常人纷纷避险时,他手持测量仪与摄像机冲进风暴中央。

从18岁第一次追风开始,到如今24岁,他追逐过300多场台风和强对流天气。由安全地带逐渐靠近风暴、进入风暴,每次追风,都是一场危险又迷人的征途。

肉身感受狂风暴雨之外,苏镝坷还将专业摄影与追风结合起来,用相机记录下风暴中心的画面,制作成vlog或纪录片,发布在视频网站上。

今年,他浓缩6年追风经历,推出国内首部风暴纪录片《游弋在风暴之下》,呈现出00后追风少年对天空的“望闻问切”。

他的作品,不仅让更多普通人了解风暴的来龙去脉,更发人深思人与自然的微妙关系。

自然的力量来势汹汹,人类永远无法改变什么,唯有尊重天空、敬畏生命。

大气不息,生命循环,与自然和谐相处的过程中,人类文明滚滚向前。

游弋在风暴之中

天完全阴下来,空中雨幕狂奔,树枝横飞,狂风嘶吼着向前推进,人被吹得衣裤紧缠肉身,踉跄倒退。

这是最接近台风中心的景象。约莫一两小时过后,风声逐渐减小,气温重新上升,鸟儿再次鸣叫,风眼造访。

随后,由于台风的对称结构,风暴卷土重来,景象周而复始。

2025年9月,超强台风“桦加沙”登陆画面

苏镝坷见证过无数次这样的场面。追风六年,他亲历10余场台风和200余场强对流天气,关注一切与人类生活有关的恶劣天气现象。

“暴雨和洪水是猛兽,猛兽究竟长什么样?”在他看来,卫星与观测网只能管中窥豹,“追风人就是要深入风暴中心”。

2021年,苏镝坷第一次进入台风核心。那年,他20岁,还是中国传媒大学摄影系的一名大二学生。

注意到台风“烟花”的时候,他正坐在从山东潍坊开往上海的高铁上,那时“烟花”还未被正式命名,只是一块紧实的云团。从卫星云图上看,“烟花”越长越大,有清晰漂亮的台风眼。根据以往经验,他判断这势必是场壮丽的风暴。

台风“烟花”卫星图

“烟花”的轨迹捉摸不定,5个省份近10个城市都发布过它可能登陆的预警信息。舟山岛是截获风眼的关键。可一旦上岛,他们就会被困,且不论物资是否准备充足,如果“烟花”改变行径,他们将白忙一场。

几经犹豫,追风小队最终上岛。台风凌晨四点登陆,岛上狂风大作,雨幕飞速移动,路灯开始摇晃,风声在建筑物间穿梭,发出“梆、梆”的回声。

路上没有一辆车,苏镝坷和伙伴摸黑前行,不料下车拍摄时眼镜被风吹走,幸好最后在下水道口找到,才不至于太狼狈。

事实证明,他赌对了。狂风暴雨之后,风眼来临:太阳从云层中透出光来,像蒙了一层纱,云墙没什么水分。

风眼的平和消弭了追风小队的兴奋,他们甚至进店吃了顿沙县小吃。“广播里放着台风登陆的消息,在沙县小吃里面吃(饭),就像庆功宴一样。”

苏镝坷和追风搭档王路澄在台风“烟花”中测风

回忆追“烟花”的经历时,苏镝坷总忍不住提起“摩羯”。这是他“吃”到的第一个超强台风。

2024年8月底,“摩羯”强势登陆南方沿海,风力达16级,强度超越以往所有登陆中国的秋台风(每年9月至11月在西北太平洋生成的台风)。

带着拍摄和科研的目的,苏镝坷意识到这是次宝贵的机会,立刻召集追风团队,备足物资,向广东出发。唯一不巧的是,由于航班延误,他与搭档王路澄的行程错开,两人兵分两队追风,最终没有汇合。

根据路径,追风小队选取湛江市徐闻县北边的一个镇子作为观测点。摩羯的风速比想象中大得多,一路上风车和大片椰子树被拦腰折断,倒树挡住追风者的去路,追风之途异常坎坷。

好不容易赶到观测点,他们却发现那里有大片泥地,周围是树林,不宜久留。然而当他们意识到危险时,却早已没了退路,车子陷进泥地,被摇摇欲断的大树包围。

苏镝坷正赶往观测点

与此同时,王路澄被困在徐闻县城,无法营救他们。那里建筑碎片到处乱飞,旁边的油罐车被风吹倒,发出一阵阵油味。他必须一直踩住刹车,否则车将被风推着后退。

一整晚,苏镝坷的车子被风撕咬着晃来晃去,车顶不断传来如同飞机发动机的轰鸣声,恐怖得像是世界即将崩塌。

车内的人却必须让自己内心安稳如山,冒险的追风少年并非不恐惧,而是希望在接受现实的同时尽可能多做一些记录。“因为我知道这是历史性的时刻,反正我也没得动弹了,至少保证能拍到或测到好东西,这辈子就在此一举了”,苏镝坷回忆道。

也许危险总与机遇并生,陷车的位置,刚好能让苏镝坷拍到整排树的摇曳,树林挡住雨水,让他获得持续拍摄机会,也更方便录音。

台风“摩羯”登陆现场

包括追“烟花”和“摩羯”在内,苏镝坷将他六年追风体验浓缩成一部长篇纪录片,取名《游弋在风暴之中》。这是中国最早的风暴纪录片,呈现神奇壮丽而具有破坏性的极端天气,也利用卫星云图、气象数据承担科普任务,分享风暴知识。

影片7月底上线,截至发稿前,已收获约435万播放量。评论区聚集了一群气象迷,有人评价:“看了全片,没有堆砌枯燥的数据,而是把直观的台风和强对流以美观的方式展现”;有人感谢苏镝坷:“风羽酱算是我气象爱好和实地追风之路上的引路人”;有人反思人与自然:“人与自然终究不是对立的关系,人地协调是地学永恒的话题”。

苏导几乎看过每一条长评,对他而言,这是莫大的鼓舞,“我能做的不多,拿起相机,让人们看见,一切如何发生,如何影响我们的世界”。

风羽酱,向风而行

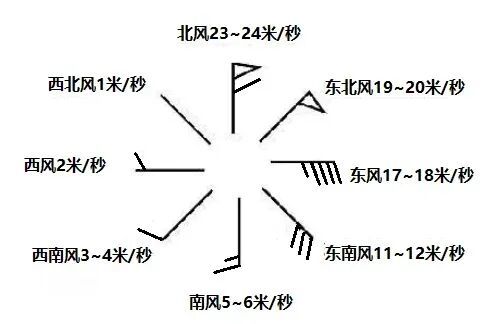

导演的身份之外,苏镝坷是小有名气的气象科普博主“风羽酱-sdk”。风羽是长得像字母“F”的气象学符号,横杠方向指风向,“-”的数量代表风速,根据强度不断叠加。对苏镝坷来说,取名“风羽酱”意味着向风而行。

风羽符号,图源百度百科

风羽酱出生于2001年,他与风的故事,要从小学二年级说起。

那时,他偶然看到一张风云二号B星拍摄的卫星云图,它很“正”,很漂亮,上面是超级蓝的海、超级绿的植物。

平时生活中看到的都是具体的东西,天空、云、刮风下雨,卫星拍摄的云图却提供了一种宏观的视角,能俯瞰整个地球的气候变化。

尽管后来了解到那是后期叠加产生的效果,但在当时,风羽酱因此开始对气象产生兴趣,追风的种子就此埋下。

台风气象图

小时候他住在成都内陆,对台风完全没有概念,只能从地震维度理解自然的威慑力,直到2012年,随父母搬去杭州,他才对天气系统形成初步认知。

那天是8月16日,台风“海葵”在晚上登陆,窗外电闪雷鸣,风声嗡嗡作响,11岁的他怕得整晚睡不着,躲在被子里不敢出来,才知道原来天气可以如此恐怖,“就此入坑”。

他好奇地翻阅台风论坛,开始了解台风不是一阵风、一阵雨,而是卫星云图上的漩涡,它可以被量化,是由一套数据表示的天气系统。

也是在那一年,他拥有了人生中的第一台单反相机,对摄影的兴趣由此建立。

彼时,入坑台风与爱好摄影仍是两条分开的故事线,直到他在2015年看到美国人肖恩拍的纪录片《Tornado Alley》(《龙卷风走廊》)后,两条线逐渐交汇。

美国风暴纪录片《Tornado Alley》

这部片子讲述了IMAX电影制片人肖恩将他的大画幅摄影机装在装甲车里、送入龙卷风的过程,它没有灾难片中的特效那么夸张,但胜在真实,每一帧的细节,植物的摇摆,风的运动都可以推敲。

苏镝坷将它备份过5次,到现在,每年还会翻出来重看几遍。他立志拍一部中国本土的《龙卷风走廊》,用影像记录中国复杂的天气现象,呈现自然力量。

高中最痴迷的时候,他甚至在老师办公室打印卫星云图,带到自习课上偷偷看,要么用班上的电脑看气象数据,有声有色地讲给同学。

10年后的今天,他成功制作出《游弋在风暴之下》,系统地记录了中国的风暴天气。

不过,这并非苏镝坷成为中国版肖恩的第一次尝试。

他第一次实地追风是在高考完的暑假,拿到中国传媒大学录取通知书的第二天。在此之前,他已经暗自谋划了近五年。

当时超强台风“利奇马”二次登陆温岭,感到这是绝佳的拍摄机会,他立即决定前往。由于没考驾照,也不认识同好,这位高中毕业生只能向父亲求助。

任何一个负责任的家长都会认为这是馊主意,一开始,苏镝坷的爸爸也不例外。但他决心已定,郑重其事地对父亲表明,追风将是他未来很长时间的项目。

本以为追风没有下文,但令他意外的是,第二天早上爸爸把他叫起来,吃了两个包子,就带他上路了。他们带着简陋的风速仪、气压计和一台尼康摄像机,从上海金山一路追到浦东,甚至把汽车后备箱打开拍摄,最终成功捕捉到狂风中的地面景物变化。

如今回想起来,苏镝坷表示当时的兴奋远大于恐惧,“我真的很想进去,我当时就想好了,命都没了,我都想进去看一看,虽然我觉得没那么严重”。至于司机爸爸,“他也是比较紧张的,唯一能做的就是相信一个18岁的小孩儿”。

苏镝坷第一次追风

这次追风对气象、摄影爱好者苏镝坷来说,具有标志性意义。他首次验证在国内追风和拍摄能够同时进行。他把追“利奇马”的经历制作成vlog上传到视频网站上,播放量很快突破30万。这是中国最早的风暴纪实短片,苏镝坷也因此成为“新时代追风第一人”。

因为这部vlog,他还收获了同行六年的追风搭档——“仙人球”王路澄。当时,在视频网站后台中,一封“hello”加自报家门的私信,引起了他的注意。来信人是王路澄,中国气象爱好者团队的成员,一位与苏镝坷同龄的狂热追风者。

线上认识没多久后,他们就约定在上海见面,共同追逐台风“米娜”。起初,他们对追风比较生涩,两人在台风天里被吹得来回摇摆。尽管如此,实地追风仍让他们兴奋,风羽酱以车为营全力保证拍摄效果,仙人球在雨中手举测速仪呲着牙大喊风力“持续九级”。

经过这次追风体验,两人对彼此逐渐信任起来,后来他们又约着去山东、浙江、内蒙拍摄过许多次。苏镝坷兼任司机、设备师、摄影师,王路澄是领航员,负责看数据、规划路径。随着搭档次数增多,两人配合越来越默契,就像共同经历过生死的战友一样。

王路澄(左一)与苏镝坷

追风绝不是冒险者的游戏。每次追风,苏镝坷和搭档都会根据卫星云图和各项数据展开分析,实时调整追风路径,做出大量理性决策。但不可否认,追风的确需要热情,他们曾无数次“脑子一热”——“说走就走”。

这无关其他,只是纯粹的“理想主义”。

2025年,苏镝坷研究生毕业,在杭州开了一家摄影工作室,王路澄也早已成职场人,两人不再像学生时代一样自由,追风也不会跟从前一样频繁。

但苏镝坷表示,“心中的理想依然在燃烧”,他还会继续追、继续拍,镜头之外,他也想多用肉眼看看风暴。

记录在于记住

几乎从决定追风开始,苏镝坷就有种莫名的使命感,要用客观镜头记录自然的力量。拍摄之外,他还改良测风仪器,自学编程制作测站,将数据全部实时传输至专属网站。随着追风体验逐渐拓展和深入,尤其亲眼见证各种风毁,他的使命感不断强化。

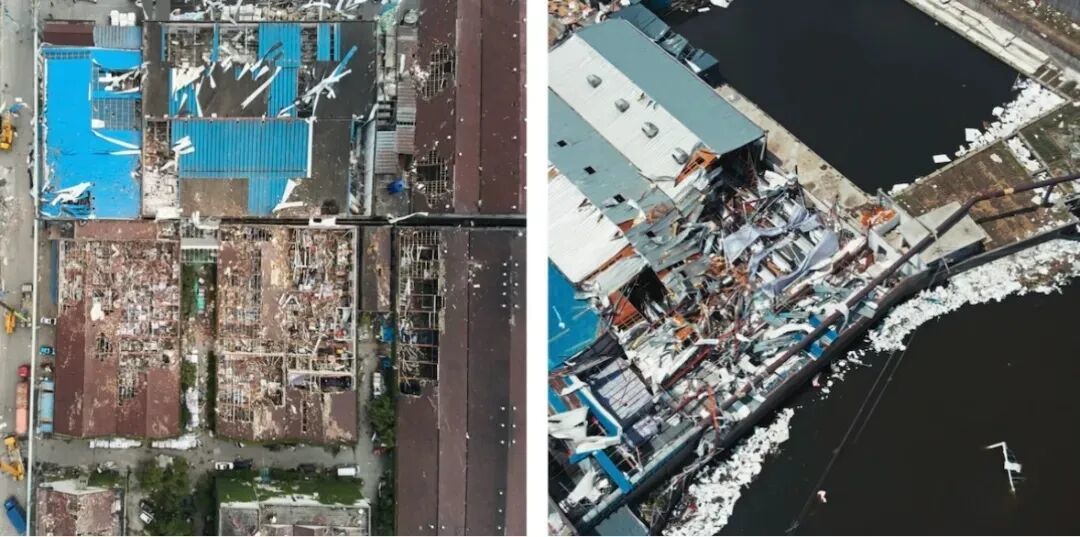

追风少年见过最严重的风毁现场是在苏州盛泽。2021年,那里发生了一场强龙卷风,达到 EF-3 级(龙卷风最高强度EF-5级)。与台风不同,龙卷风属于最极端的强对流天气,规模不大,但来无影去无踪,很难预警。龙卷风中心附近的破坏力极强,会瞬间摧毁沿途的一切。

彼时,他正坐卧铺从北京赶往南京,准备拍摄南京的强对流天气。看雷达图时,突然发现盛泽附近显示深红色的钩状回波,这是龙卷风的预兆,他立即在社交平台发布动态,提醒大家不要出门,注意安全。不出1小时,传来盛泽发生龙卷风的消息。

他立即改签,直接到达盛泽记录下风毁现场。预测灾区可能被围拦,在大约500米远的空地上,他升起无人机飞过一栋楼房,远程目睹了这场灾难。

刚被龙卷风扫过的盛泽市区一片混乱,破坏带长达3公里。俯瞰画面中,房屋墙体断裂,屋顶被掀起,裸露出残缺不全的钢筋结构,厂房铁皮遭遇“肢解”,白色碎屑飘落在湖面上,有的工厂直接被夷为平地,变成一堆砖块。

苏镝坷感到背后发凉,握着操纵杆的手一直发抖。即便在新闻或教科书见过类似场景,但真的到达现场,他才发现,极端天气的破坏力远比想象中大,事情也复杂得多,而作为摄影师,他只能记录。

苏镝坷作品《伤痕》,送到了佛山龙卷风研究所

对他来说,“追风”不只是追强对流天气、台风,而是观察与人相关的一切天气现象,追风者“更像对天空望闻问切的老中医,开着车去到各种各样天气的下面”。

除了风暴,他还拍摄过干旱、洪水、沙尘暴。

2020年7月,受厄尔尼诺和西伯利亚环流异常的影响,长江流域历经连绵暴雨,位于中下游的江西鄱阳湖发生倒灌,江水冲过堤坝,漫过一片片农田和村庄。苏镝坷曾花一个月的时间,记录下这场创纪录的特大洪水。

他去拍摄时,一些农民没撤走,还住在村子里,有人听说他要拍纪录片,主动划小船带他们去周边取景。航拍画面里,整个村子被洪水淹没,一栋栋白色的楼房变成汪洋中一个个孤点,一些平房只露出屋顶,村民必须划着木筏活动。

见证者形容洪水“很安静,并不狂怒”,它不像山洪那样轰地冲出来翻腾,而是在暴雨中慢慢涨起来,“整个世界,都安静地躺在水里”。

在“水地”中,一位农民坐在自己的农田边钓鱼,他告诉苏镝坷,那里曾是片花生地,如今全淹掉了。聊起未来,他说:“还能怎么办呢,庄稼都在底下喂鱼了,现在只能先啃老本,啃完出去打工。”临走时,他还朝拍摄者们摇头,说:“你们这群小年轻哦,你们不知道农民的艰苦。”

被洪水淹没的村庄

2022年10月,洪水发生2年后,鄱阳湖流域遭遇特大干旱

人类在自然面前,总是渺小如蜉蝣,我们无力改变,无法抗衡。跑遍大江南北,追过300多场风暴后,苏镝坷更加确认这点。

在他看来,我们要“在正确的时间做正确的事”,风暴来临时首要保护好自己。追风过程中,他总遇到在台风天骑电瓶车的附近居民,他们大概因为习惯了台风而掉以轻心,然而事实上,16级的台风足以吹倒油罐车、把椰子树连根拔起,人会被吹得不停在地上翻滚,如果不小心进入眼墙,很可能丢掉性命。

此外,在气候变化的背景下,极端天气愈加频繁,了解更多气象知识变得紧迫起来。大多时候,画面直观地还原天气系统,只要被人们看到,就能传达一些关于风暴的信息,拍摄风暴纪录片的科普功能不言而喻。

苏镝坷希望更多人知道每种天气下方会发生什么。就像弧状云,一种呈圆弧状分布,像鲸鱼牙齿一样扑过来的云,它过境意味着雷暴大风即将到来。对天气现象有基础的理解,人们就会对自然力量产生敬畏,也就更明白为什么需要保护自己。

弧状云,追风爱好者通常将其称为“鲸口”

超级雷暴单体

积雨云与空气对流

闪电活动

记录的意义在于看见伤痕,然后记住它。“就是你渴望赶紧把这些历史的瞬间给记录下来,那种兴奋并不是灾情本身的兴奋,而是你恨不得把所有都给拍下来,然后把它作为一种珍贵的存档,告诉后人这些事情。”

也许人类永远无法打败自然,但我们可以学着与自然共处。

“带着内心的震撼、血泪堆积的经验,迎接下一次,不知何时降临在你我头上的风暴。”

作者:肖声