唐驳虎:中国飞船首次遭遇疑似撞击,冗余体系彰显航天安全底气

核心提要

1. 中国载人航天工程办公室正式宣布:神舟20号乘组航天员将搭乘神舟21号飞船返回东风着陆场。中国首次因载人飞船在轨疑似受损,而启动“乘组换乘返回”机制。

2. 此前,神舟20号飞船在天宫空间站停泊期间,疑似遭遇空间微小碎片撞击,这固然是一次意外损失,但相关应对表现出中国载人航天的重要原则:生命至上、安全第一。

3. 国际载人航天历史的诸多教训证明:载人航天的安全,不在侥幸,而在冗余与预案。此次神舟20号的轨道风险应对,是中国载人航天体系成熟度的一次全面展示。

作者丨唐驳虎

2025年11月14日,中国载人航天工程办公室正式宣布:神舟20号乘组航天员陈冬、陈中瑞、王杰,将搭乘神舟21号飞船返回东风着陆场。

这一决定标志着中国首次因载人飞船在轨疑似受损,而启动“乘组换乘返回”机制——一场在航天安全底线之上的冷静抉择,也是中国空间站应急管理体系走向成熟的最新注脚。

前所未有的情况,但早有万全准备

11月5日,中国载人航天工程办公室通报:神舟20号飞船在天宫空间站停泊期间,疑似遭遇空间微小碎片撞击。

尽管未造成舱体失压或系统瘫痪等紧急险情,但出于“生命至上、安全第一”原则,原定当日的返回任务被果断推迟。

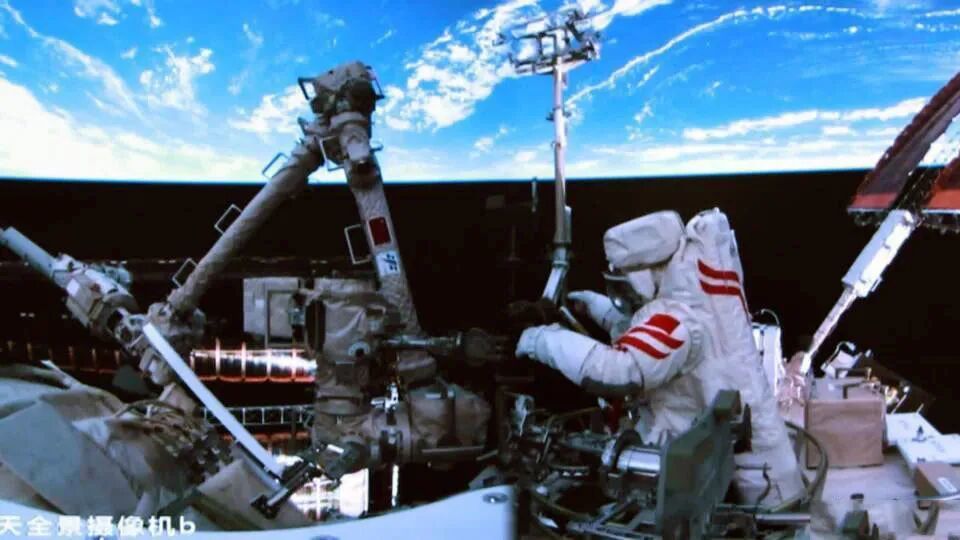

神舟20号自2025年4月24日发射入轨,已在轨运行逾180天,期间执行三次出舱任务,是当前空间站组合体中唯一采用径向对接方式的载人飞船。

因为朝向轨道飞行方向的暴露面更大,缺乏其他舱段遮挡,在约400公里高度的低地球轨道(LEO)这一太空垃圾密集区中,遭受毫米级微碎片撞击的概率显著高于轴向对接飞船。

地面团队随即启动应急预案:利用空间站机械臂搭载的高清相机对飞船外部进行详细检查,重点评估返回舱热防护层、服务舱推进系统与热控系统是否受损。

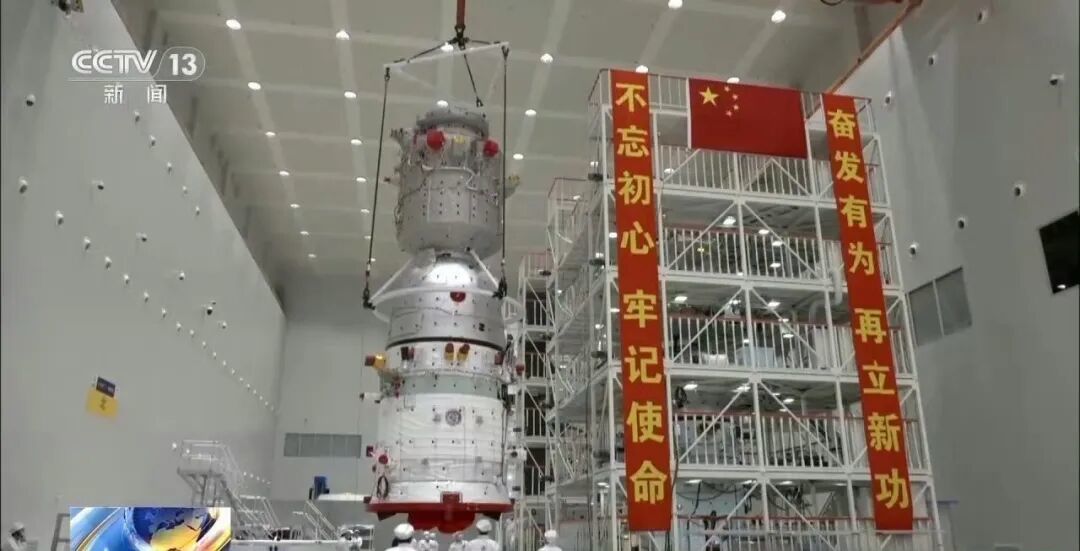

同时,酒泉卫星发射中心的神舟22号飞船与长征二号F遥22火箭进入“热备份”状态,可在数日内实施无人发射,自动对接空间站——这是中国载人航天“打一备一、滚动备份”制度的又一次实战验证。

人类通过地面雷达,能够监控的也只能是比较大一点的厘米、分米级别碎片,更小的毫米级别碎片很难监控。

这次“疑似撞击”未造成紧急险情,但触发了中国载人航天最核心的安全机制:宁可推迟,绝不冒险。

中国独有的“双保险”冗余体系

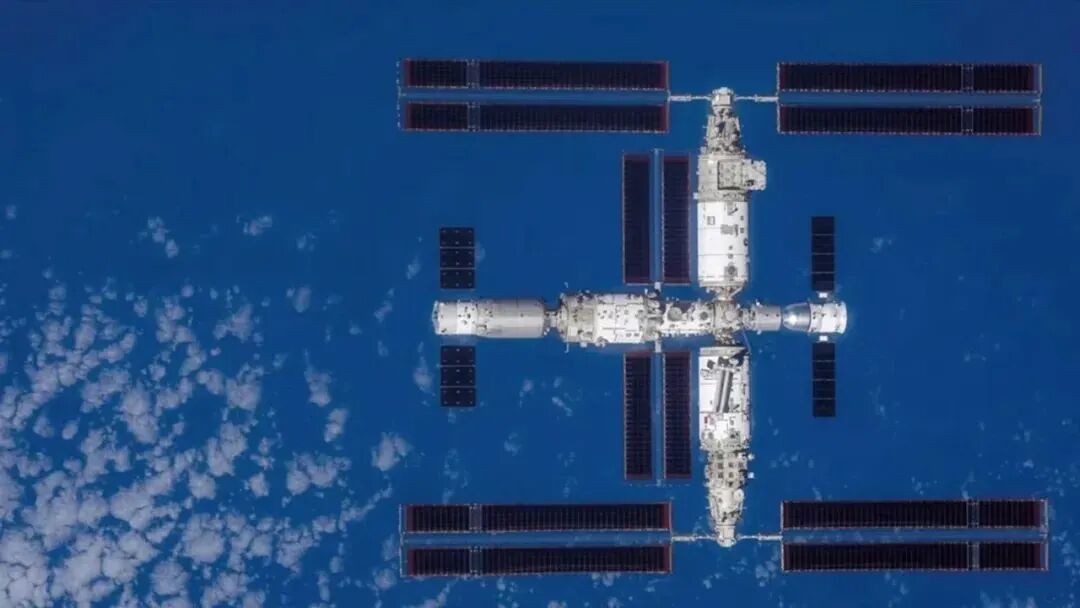

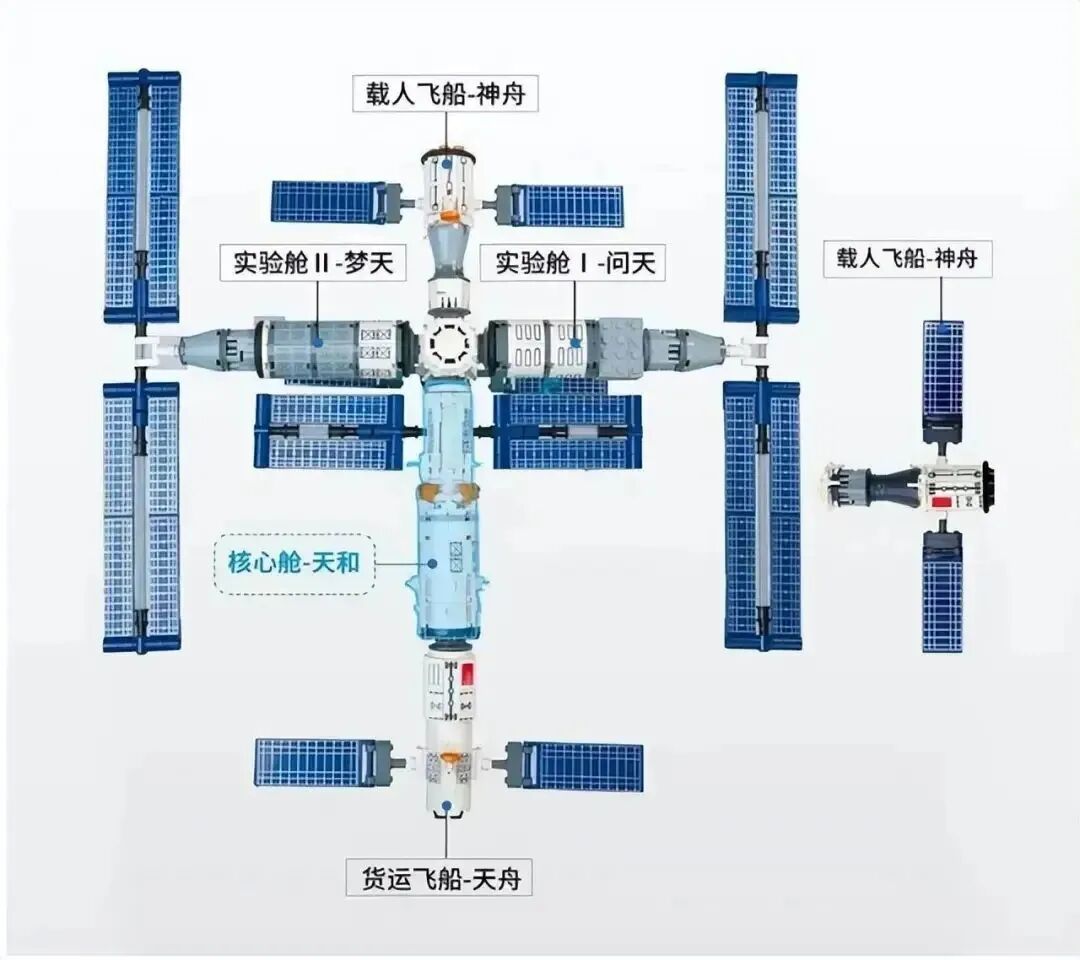

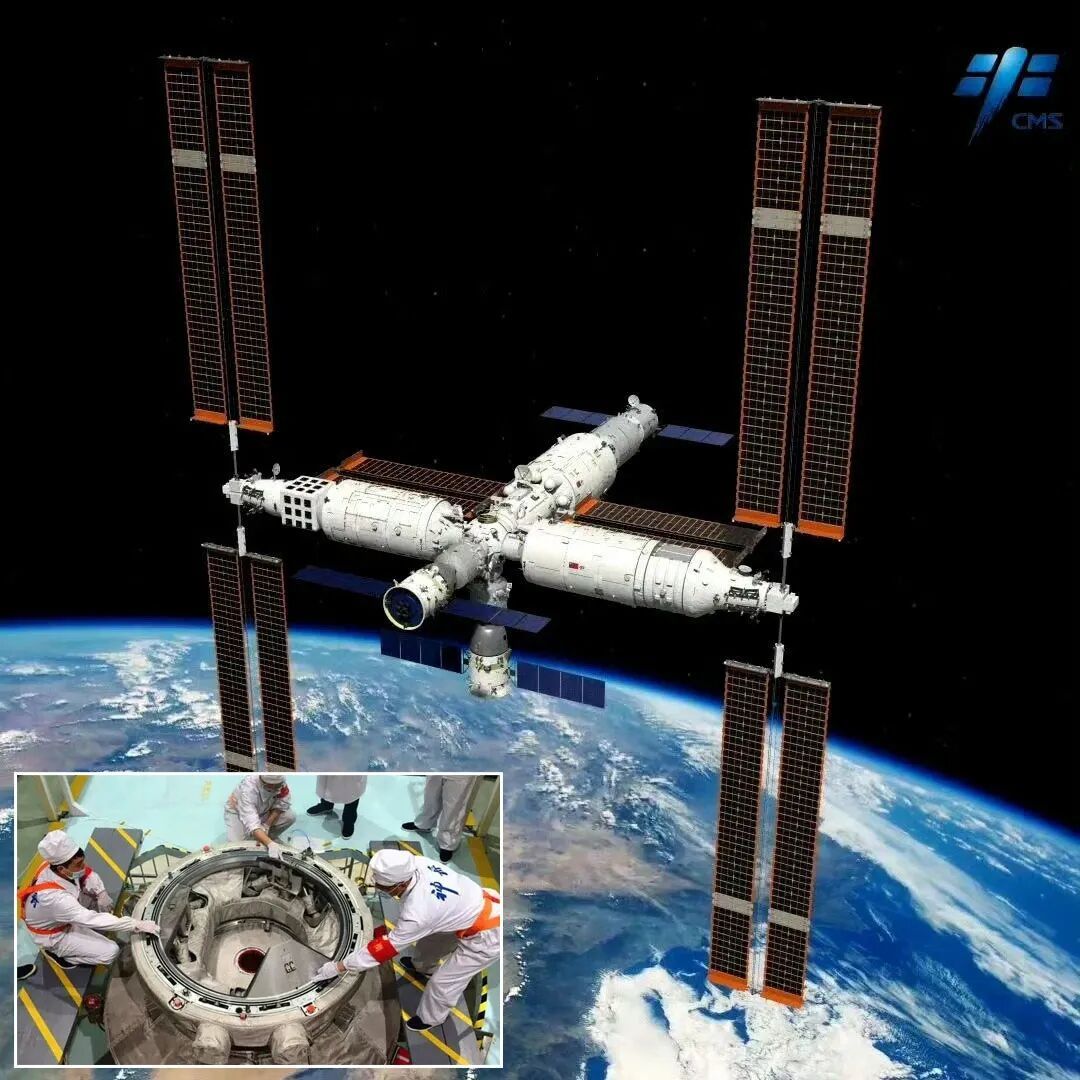

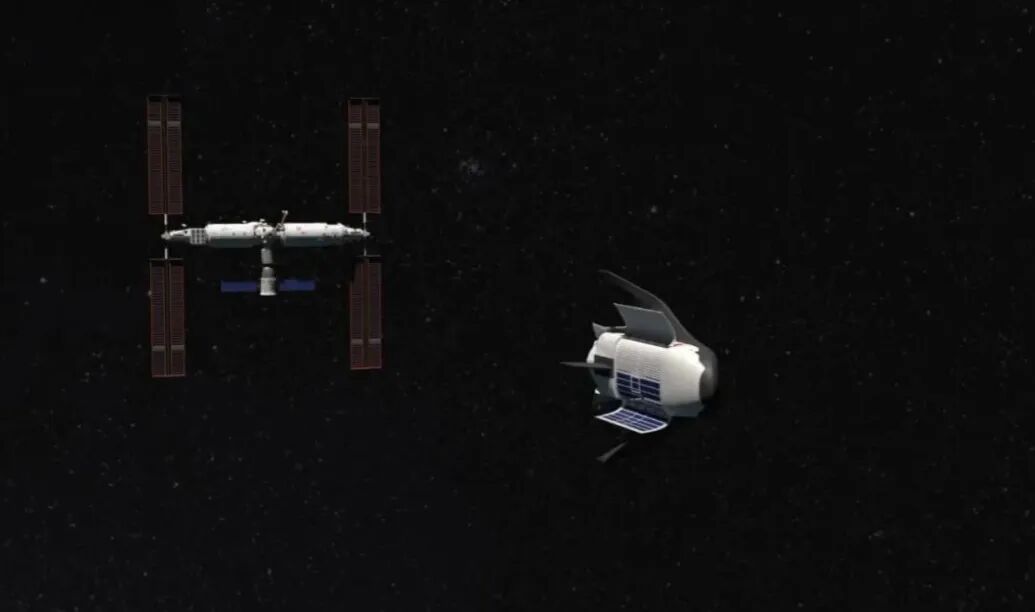

当前天宫空间站构型为“三舱三船”:天和核心舱、问天实验舱、梦天实验舱,外加天舟9号货运飞船、神舟20号与神舟21号两艘载人飞船、6名航天员同时在轨。

三船三舱+滚动备份状态使空间站具备空前强大的应急响应能力。

最关键的是,地面酒泉卫星发射中心已有一整套“热备份”救援系统待命:神舟22号飞船与长征二号F遥22火箭已完成总装测试,处于应急值班状态,可在几天内实施无人发射,自动对接空间站。

这正是中国载人航天自空间站阶段确立的“打一备一、滚动备份”铁律——自神舟12号起,每一艘在轨飞船都有下一艘作为应急救援船随时待发。

从国际教训到中国方案:安全逻辑的根本差异

回顾历史,苏联“联盟11号”因阀门意外开启导致全员失压遇难,催生了“返回必须穿舱内服”的铁律;2018年“联盟MS-09”轨道舱钻孔漏气,靠内部补丁勉强维持;

2022年“联盟MS-22”冷却剂泄漏,则被迫动用无人飞船MS-23实施长达半年的“太空救援”, MS-22的三名乘组在空间站多待了半年。

这些案例证明:载人航天的安全,不在侥幸,而在冗余与预案。

中国方案更进一步:不仅有备份飞船,更有双船在轨、六人共驻的缓冲能力。

天和核心舱、问天实验舱、梦天实验舱与天舟9号货运飞船、神舟20号、神舟21号共同构成稳定平台,支持6名航天员同时在轨。

空间站内设有6个独立睡眠区与2个卫生区,生活保障系统早已通过短期满员运行测试。

这种“在轨冗余+地面热备”的双重保险,是目前全球唯一具备快速无人救援能力的载人航天体系。

乘组安全换乘

在确认神舟20号不宜载人返回后,工程指挥部迅速制定替代方案:神舟21号飞船载神舟20号乘组返回地球;神舟22号则进入发射准备流程,接替神舟21号成为空间站新的应急返回载具。

神舟21号飞船及乘组(张陆、武飞、张洪章)按计划于10月31日发射,与神舟20号乘组(陈冬、陈中瑞、王杰)完成为期一周的在轨交接,共同开展多项科学实验。如今,它将肩负起将陈冬等三人安全送回地球的重任。

半年后,神舟21号飞船乘组将乘坐新发射的神舟22号飞船返回。这一调整得以顺利实施,得益于当前“三舱三船”构型下的强大能力。

而尽管无法载人,神舟20号并未立即离轨。工程团队正评估其作为无人返回货运平台的可行性——这是此次事件中最具创新意义的尝试。

神舟20号的转型设想

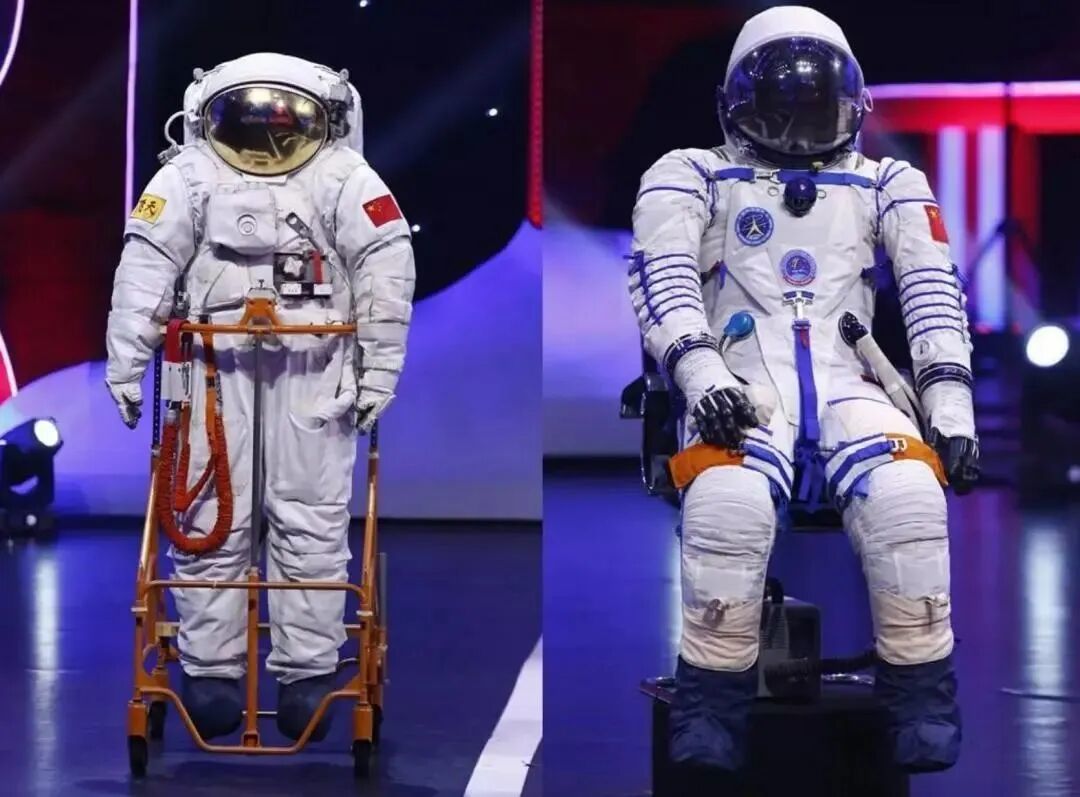

如果转为无人返回货运飞船,神舟20号有望携带两套已超设计寿命的舱外航天服返回地球。这两套“飞天”舱外服中,已累计支持20次出舱任务,创下“4年20次”的延寿纪录,超出最初“3年15次”的设计指标,成为中国空间站舱外作业历史的“活见证”。

此前,由于天舟货运飞船不具备返回能力,所有退役舱外服均随货运飞船在再入大气层时烧毁,仅手套等小型可拆卸部件得以随神舟飞船带回,作为纪念和研究。

此次若能成功把整套航天服带回,不仅可为为航天服延寿评估与实物研究提供宝贵样本,更可作为国家航天文物进入博物馆,向公众展示中国载人航天的奋斗历程。

另外,神舟20号还可以下行部分科学实验样品,包括微重力环境下生长的生物组织、新型材料晶体及空间辐射效应测试样本。这些样品对地面研究具有不可替代的价值。

总之,这次受损存在潜在隐患的神舟20号飞船,虽已不具备载人返回的安全条件,但仍可尝试作为无人货运平台,携带部分在轨物资——特别是已达到设计寿命的舱外航天服——实施受控再入返回。

代价与权衡

这一尝试的背后,是中国航天对“上行能力”与“下行能力”的清醒权衡。

目前,中国天舟货运飞船上行运力达6.9吨,为全球现役货运飞船之最,是马斯克SpaceX“货运龙飞船”(3.3吨)的两倍以上。货重比高达0.51,运输效率世界领先。

然而,这一优势的代价就是牺牲返回功能——天舟飞船没有返回能力,任务结束时仅能携带空间站废弃物,受控再入大气层烧毁。

相比之下,龙飞船虽具备2.5吨下行能力,但上行能力受限,且加压舱重复使用时需复杂维护。中国选择“以规模换效率”,契合空间站长期驻留、大规模物资补给的核心需求。

但短板也显而易见:高价值载荷无法常规下行。为此,中国正加速研制新型返回式货运系统。2026年轻舟货运飞船与昊龙货运航天飞机将开展首飞测试。

其中昊龙为可重复使用空天飞行器,具备约2吨上行与下行能力,虽运力不及天舟,却可灵活执行紧急补给、样品返回等任务,形成“主干+支线”的天地物流网络。

这次受损有隐患的神舟20号“兼职货运”,正可以为未来返回式货运飞船积累操作经验。如果飞船最终因损伤无法安全着陆,也不会造成额外损失——

航天服本已退役,原计划也并无下行安排。样品亦有备份。正如业内人士所言:“成功是惊喜,失败无损失。”

神舟22号任务提前:从备份应急到主动出击

原定于2026年5月发射的神舟22号飞船,飞行乘组依然由3名航天员组成,但其中1名航天员将开展1年以上长期驻留试验,跨越两个半年的任务周期。

现在,因神舟20号飞船疑似遭空间碎片撞击而无法执行载人返回任务,神舟22号飞船被迫提前进入发射序列。

按照最新规划,神舟22号除了以无人状态应急发射,也可以提前搭载1名原定执行长期驻留任务的航天员升空。

此举一举三得:其一,避免了飞船空载发射的资源浪费;其二,顺势启动了中国空间站首次“跨乘组、超一年”长期驻留试验;其三,为神舟21号乘组提供了明确的返回路径。

因为“跨乘组、超一年”长期驻留试验,也打破了神舟飞船“3人上、3人下”的固定轮换节奏。

届时将面临“2人上、3人下”或“3人上、4人下”的乘员不匹配问题——神舟飞船目前设计为3人上、3人返回,不具备4人返回能力。

新方案可以巧妙化解这一矛盾: 神舟22号飞船提前发射,仅搭载1名航天员(即长期驻留试验);神舟21号乘组驻留期满后,搭乘神舟22号飞船返回(3人返回,符合飞船设计);

与此同时,神舟23号飞船携带2名航天员升空,与已在轨的长期驻留航天员汇合,组成新一期3人乘组;任务结束时,3人共同乘坐神舟23号返回,完美匹配运力。

这种调整的最大价值,在于提前启动了12个月的连续在轨驻留任务。该航天员将跨越神舟21号与神舟23号两个任务周期,成为中国首位执行“超长期驻留”的航天员。

这不仅将全面验证生命保障系统、心理调适机制与医学防护措施,更为未来载人登月、火星和深空探测积累关键数据。

彰显体系韧性:从被动响应到主动优化

神舟20号飞船被空间碎片撞击,固然是一次意外损失,但也成了打破常规,重构乘组轮换逻辑的契机;是中国载人航天“滚动备份、动态调度”机制的又一次精准落地。

面对突发状况,工程团队并未简单执行“救援替代”,而是将应急处置与科学目标深度融合,在保障安全底线的同时,最大化任务效益。

这种“以变应变、变中求进”的能力,正是中国载人航天从“跟跑”走向“领跑”的核心支撑。

未来,随着梦舟新一代载人飞船与昊龙、轻舟等返回式货运系统的加入,天地往返体系将更加多元、灵活。

而此次神舟22号的提前部署,神舟20号的的改换利用,恰是这一过渡阶段的重要演练,为中国空间站迈向更高水平运行奠定坚实基础。

结语:危机中的制度自信与技术远见

神舟20号事件,表面是一次轨道风险应对,深层则是中国载人航天体系成熟度的全面展示:

安全冗余:双船在轨、热备份待发,确保乘组万无一失;

任务弹性:飞船功能可动态调整,变“危机”为“机遇”,并使航天任务效益最大化;

战略前瞻:通过实战检验返回货运可行性,为下一代系统铺路。

这不仅是技术的胜利,更是制度的胜利。当美国还在为“联盟号泄漏”“龙飞船阀门故障”焦头烂额时,中国已构建起全球唯一具备“在轨冗余+地面热备”双重保险的载人航天体系。

2013年上映的科幻电影《地心引力》(Gravity),女主角——一名美国宇航员在空间站接连被毁、孤立无援之际,辗转进入中国天宫空间站,最终驾驶神舟飞船成功返回地球。影片虽为虚构,却成为对中国航天可靠性的“另类致敬”。

神舟20号或许无法再载人归航,但它正以另一种方式完成使命——带着历史、数据与民族记忆,尝试重返地球。

无论最终是否成功,这一次“带伤坚守”,转危为机,都已为中国航天写下新的篇章。