农高区小麦“链”成记丨奋战四季度 确保全年红

■开栏的话

四季度是一年工作的收官期,也是来年工作的奠基期。当前,全省上下正深入贯彻落实党的二十届四中全会精神,聚焦“1+2+4+N”目标任务体系,以决战决胜姿态奋战四季度,打好冬春季攻保战役,确保全年目标任务圆满完成、“十四五”顺利收官、“十五五”良好开局。

今日起,本报推出“奋战四季度确保全年红”专栏,将聚焦全省各地在项目建设、产业升级、科技创新等方面的生动实践,凝聚攻坚合力,鼓舞实干斗志,为奋力谱写中原大地推进中国式现代化新篇章营造良好舆论氛围。

11月10日,在周口国家农高区的高标准农田里,两台大型拖拉机正在进行深耕作业,待整地结束后,一粒粒“周麦36”种子将扎根这片肥沃的土壤。“种子的旅程即将开始了!”郸城县种植大户贾云飞期待着来年粮食大丰收。

在农高区,从一粒种到一条链,小麦在成长变形中,演绎着由传统农业向现代农业蝶变的精彩故事。

贾云飞将播种的“周麦36”是农高区的明星品种,由周口市农业科学院精心选育而成,示范田曾创下亩产1601.5斤的高产纪录。

“种子是农业的芯片,小麦顺利成长的前提,必须先有良种。”农高区科创中心科研人员李村杰说,“今年因天气原因,导致小麦播种时间推迟,更需要好种子、好管理,才能有好收成。”

李村杰所属的科研团队,在小麦管理方面也有诸多研究。在该科创中心的公共实验室内,李村杰指着一组新型微生物菌剂介绍:“这项技术已大面积推广应用,具有提高小麦抗病性、促进小麦生长的作用,能在减少化肥使用的情况下提升小麦产量和品质。”

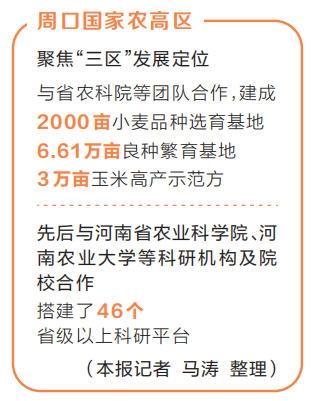

目前,农高区依托“省主导、市主体、县主责”的推进机制,先后与河南省农业科学院、河南农业大学等科研机构及院校合作,搭建了46个省级以上科研平台。这里不仅建成了小麦原种中试生产线,更推动了一批重大成果转化。

“周麦36”凭借其抗倒伏、高蛋白的特性入选国家推广目录,而“郑麦1860”则成为国家骨干型品种。更令人振奋的是,具有防心梗功能的国审“豫农907”等功能性、超高产小麦新品种正在加快试种。

从一粒种子到丰收的果实,小麦在成长中会遇到病虫害的侵袭、气候变化的影响以及管理不当带来的各种风险挑战。要化险为夷,离不开智慧农田的打造,通过科技赋能田间管理。

初冬的清晨,农高区的智慧农业信息中心大屏上,实时显示着土壤、气候等数据。“我们正加快建设高标准农田大项目,优化提升智慧农业信息平台,启动建设2万亩数字化种植基地,打造智慧农业示范区。”周口国家农高区党工委委员、管委会副主任梁辉说。

麦田之外,小麦的蝶变仍在继续。在农高区的食品产业园内,小麦经过链条锻造,“身价”倍增。

盛元食品有限公司的生产线上,小麦面粉经过全自动化搅拌、成形、烘焙、冷却、切片等环节后,香喷喷的面包新鲜出炉,小麦价值翻了几番。

免疫球蛋白、多功能抗菌肽等项目拟落地,知名烘焙企业组团入驻创业孵化园……从面粉、面制品等初级产品,向烘焙食品、生物制品等中高端产品跃升,农高区正在小麦高值化发展上开辟新赛道、塑造新优势。

“党的二十届四中全会提出,要提升农业综合生产能力和质量效益。作为肩负着‘国家队’使命的农高区,我们必须在发展上体现高标准、创新上追求高水平、产业上实现高质量,为全国农业现代化示范引领。”梁辉说,当务之急是把新一季小麦播种好、管理好,同时开展好关键核心技术攻关,推动科技成果转移转化,打造良种繁育基地,做强做优产业链条,“链”出新动能,为保障国家粮食安全作出更大贡献。(河南日报记者 马涛 河南日报社全媒体记者 卢涛)