神舟二十号延迟返航,航天员安全如何保障?

中国神舟二十一号载人飞船顺利升空,两组航天员太空会师,而就在神舟二十号本该返回地球之时,却出现了插曲。疑似遭遇太空碎片撞击,飞船和机组被迫推迟返航。全球目光紧盯,受损情况如何,中国会在什么时候、用什么方式接航天员回家?

Part.

1

11月4日,距离地球地面400公里的上空,一片喜气洋洋。神舟二十号乘组三人陈冬、陈中瑞和王杰在天空空间站的所有任务都已经完成。当天上午11点,神舟二十号和神舟二十一号乘组举行了交接仪式。看起来万事俱备,只待5日返航。

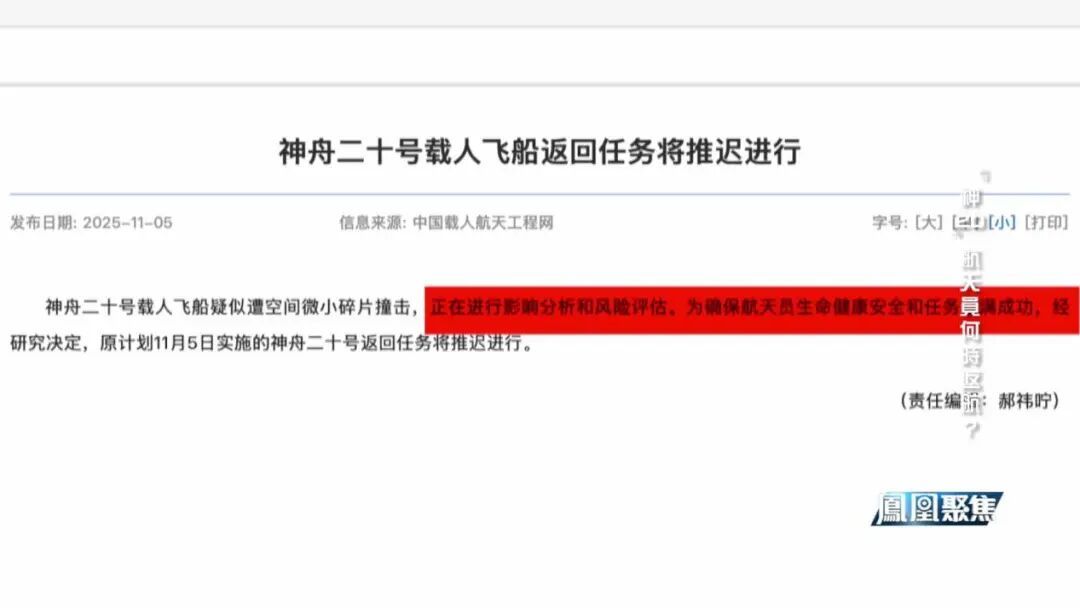

但11月5日,中国载人航天工程网发布消息,神舟二十号返回任务将推迟进行。这是自2003年神舟五号开启中国载人航天时代以来,第一次有神舟飞船突然改变发射或者返回计划。全世界的目光都投向了暂时滞留太空的神舟二十号飞船,以及神舟二十号乘组。

神舟二十号究竟为何延迟返航呢?寥寥数字的公告中提到了原因,疑似遭到空间微小碎片的撞击。

数据显示,近地轨道上,散落着超过1.7亿件太空垃圾。其中可追踪的太空碎片只有5.4万个,而1厘米以下无法观测的微小碎片高达1.3亿件。它们的飞行速度是子弹的十倍。只要有一块碎片击中航天器或者宇航员,可能就会造成严重损伤。

并且,当前的太空碎片监测系统主要针对的是10厘米以上的大型碎片,对1厘米以下的微小碎片还没有实时跟踪能力,这些微小碎片如同太空中的“隐形子弹”,隐患巨大。

北京大学地球与空间科学学院教授 焦维新:

对于10厘米以上的碎片,因其易被发现,我们通常采取躲避措施。1至10厘米的碎片数量较多,撞击飞船后果严重,我们也基本选择躲避,或临近时采取激光捕捉、烧毁等其他措施。然而,对于1毫米至1厘米、难以用肉眼发现的碎片,我们则无计可施,只能从自身预防角度寻求解决办法。

导致神舟二十号延迟返航的空间碎片从何而来?源头正是人类自己。废弃的卫星、火箭末级残骸、电池爆炸后的碎片,甚至航天器表面剥落的油漆,都在不断加入这场失控的“轨道雪崩”。自1957年第一颗人造卫星发射升空,太空垃圾就在不断产生。

2009年2月10日,西伯利亚泰梅尔半岛上空约776公里处,一场碰撞如天女散花,瞬间产生了大量的空间碎片。这是美国的铱星三十三号卫星和俄罗斯的宇宙2251卫星发生了正面对撞。两颗完整的卫星瞬间被摧毁,事后,美国航天监视网追踪到了超过500个碎片,而这些碎片还在不断发酵增长成数千片,在近地轨道横冲直撞,对航天器构成了巨大威胁。这也是人类历史上首次在轨卫星相撞事件。

北京大学地球与空间科学学院教授 焦维新:

卫星都撞碎了,这可了不得。那是首次在轨运行的卫星与一颗失效卫星相撞,随后的计算显示产生了超过2000个碎片。这些碎片无疑将在轨道上停留相当长的时间,最终才逐渐进入大气层并烧毁。

Part.

2

当下,太空空间站同时对接了神舟二十号和神舟二十一号飞船。那么神舟二十号被损坏后,神舟二十号的乘组是否可以乘坐神舟二十一号飞船回到地球呢?有关人士介绍,只要空间站有人驻留,就必须有可用的载人飞船。中国航天部门去年曾在新闻发布会上回应过空间上碎片撞击的相关问题,表示极端情况下可发射备用应急航天器营救航天员。

上海市天文学会副理事长 施韡:

若神舟二十号飞船损坏严重无法使用,有两种应对方案。一般会根据三名航天员的情况进行匹配,但神舟二十一号未必能满足需求。相比之下,神舟二十二号接回神舟二十号乘组返回的可能性更大,因为中国载人航天任务已实行“发一备一”机制,二十一号发射时,二十二号已作为备份船待命。

分析指出如果评估结果是神舟二十号飞船无法使用,这艘飞船将会主动脱离天宫空间站无人状态下返回地球进行回收,而神舟二十二号需要等合适的条件择机发射,通常需要八到十几天不等。

而延迟返航可能意味着,天宫空间站第一次要较长时间容纳6人。但,通常容纳三人的天宫空间站,一下子住6个人能吃得消吗?

上海市天文学会副理事长 施韡:

目前六名航天员在空间站内无生命危险,因空间站保护措施完善。空间站的问天实验舱和天和核心舱各设了三个睡眠区,可同时容纳六名航天员生活。

目前空间站内的物资也算充足。7月15日,天舟九号向天空空间站运送了6.5吨的物资,可支持3名航天员在轨生活9个月。

Part.

3

其实,这次延迟并非中国载人航天第一次遇到空间碎片的威胁。随着商业航天的爆发式增长,空间碎片问题正急剧恶化。SpaceX的“星链”计划已发射超过5000颗卫星,新的卫星部署还在加紧推进。这些低轨卫星群虽然带来了全球通信的便利,但也让近地轨道变得前所未有的拥挤。

北京大学地球与空间科学学院教授 焦维新:

对于小卫星而言,由于其功能相对单一且缺乏复杂系统,一旦遭遇问题,例如空间碎片的撞击,它们便无法维持控制功能。因此,这些微小卫星未来可能增加空间碎片或撞击灾害的风险,这成为人类共同面临的挑战。

2021年4至7月间,中国空间站天和核心舱一直稳定运行在高度400公里附近的近圆轨道上。在此期间,中方发现美国太空探索技术公司的星链-1095卫星不断降低飞行高度,从555公里轨道持续降轨到382公里。到2021年6月下旬,星链-1095与天和核心舱的距离最近时仅1.4公里,这一数值远超警戒线。在航天器高速飞行的状态下极有可能发生碰撞,中国空间站不得不启动“钟摆式”机动躲避,才得以脱险。

2021年10月21日,美国星链-2305卫星再次降轨逼近天和核心舱组合体,鉴于该卫星处于不确定状态,中国空间站无法预判其机动策略和轨道误差,为了保护神舟十三号航天员乘组的生存安全,中国空间站于当日再次实施紧急避险动作。

北京大学地球与空间科学学院教授 焦维新:

此事影响重大,是SpaceX公司不负责任。中国的轨道信息每日公开,且空间站为载人设施,其他航天器靠近会大幅增加风险。微小卫星成本低廉,但一旦撞击我方载人空间站,将严重威胁航天员生命安全,绝不能听之任之。未来,我们应加强防护,例如部署不载人卫星或航天器护卫空间站,遇恶意接近时,可用机械手捕获、击碎或用激光在安全距离内将其摧毁。

类似的情况,欧洲也遇到过。2019年9月2日,欧洲科学卫星Aeolus为躲避与星链-44卫星的碰撞就进行了紧急规避制动。根据当时的估算,两者发生碰撞的概率约为千分之一,欧洲空间局试图与美国太空探索技术公司进行联络,但对方没有采取任何防护措施。事后,美国太空探索技术公司声称没有接收到欧洲空间局的邮件。

北京大学地球与空间科学学院教授 焦维新:

正如我们所面临的地面污染和环境问题一样,太空中的污染问题也日益严重。我们坚持的原则是“谁污染,谁治理”。然而,美国发射的卫星数量最多,而像SpaceX等公司,尽管它们发射的微小卫星数量在不断增加,却从未主动承担起因空间碎片增多而应负的责任。随着微小卫星数量的持续增长,空间碎片带来的灾害性影响愈发严重,这无疑是一个令人担忧的问题。

目前,中国空间站已经对空间碎片多次实施主动规避。专家预测,到2030年,空间站年均规避次数可能突破20次,这意味着,每两周就可能面临一次轨道上的“生死抉择”。

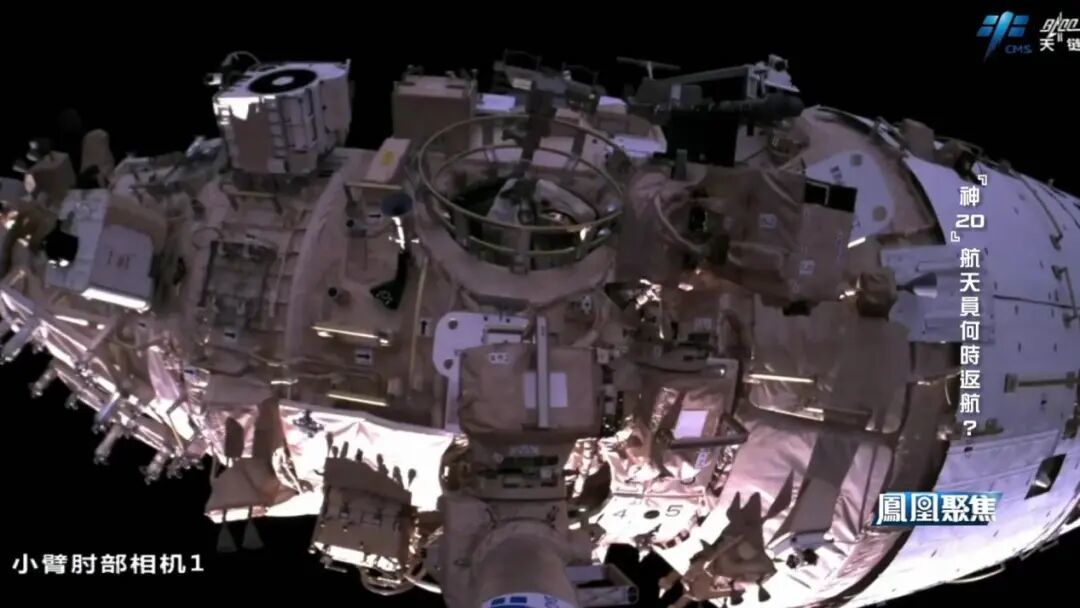

为了应对这种局面,防范空间站可能遇到的碰撞,早在2016年,中国航天人就发射了遨龙一号空间碎片主动清理飞行器。同时,为了应对撞击风险,神舟飞船采用了类似国际通用“惠普尔盾”的多层防护结构。从神舟十七号任务开始,天宫空间站还加装了“星盾-3”型复合防护层,可以将2毫米碎片的撞击能量分散至1/20,防护效率提升40%。中国空间站还配备舱体撞击泄漏监测系统,可快速定位受损区域,支持航天员在轨维修。从神舟十七号开始,几乎每一任神舟飞船乘组都增加了对空间碎片的关注。

国际上,为了应对空间碎片的危险,也有多种技术在应用。

上海市天文学会副理事长 施韡:

清除太空碎片有多种方式:可用大网捕捉小碎片,类似清理河道垃圾;对较大碎片可采用抓取方式;甚至可用激光照射使大碎片变小,降低威胁。此外,在空间站外围安装雷达,可大幅提升空间碎片的侦测效率。这些技术均已具备可行性。

分析指出,清理的办法虽然多,但基本都处于初级阶段,并且各国都在各自为战。如何清理太空碎片正成为一个迫在眉睫的问题。

作为中国载人航天历史上第一艘因空间碎片撞击延迟返航的飞船,神舟二十的案例将会如何影响未来的中国载人航天呢?

北京大学地球与空间科学学院教授 焦维新:

我认为太空碎片撞击影响有限。此类事件频繁发生,此前已多次出现微小撞击,不会造成灾害性后果,但需要引起重视。需根据撞击部位和材料(如舷窗、返回舱等材质差异)评估损伤,例如舷窗受撞击后,需依据孔洞深度改进材料研发,提升抗撞击性能。此类事件将推动我们深化研究、精进技术,确保未来遭遇同类撞击时降低风险,助力航天事业稳健发展。