《繁花》剧组录音门,重在守住道德和法律的底线

纠纷的厘清、证据的效力、责任的归属、行业的规范都很严肃,远比“吃瓜”所带来的短暂快感更值得认真讨论

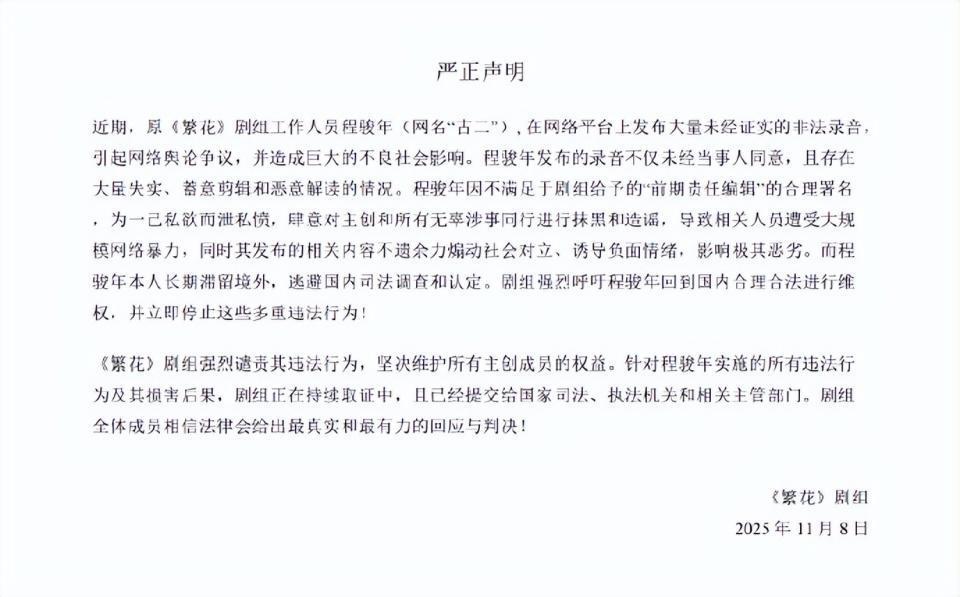

11月8日,电视剧《繁花》剧组再次发文,回应原剧组工作人员程骏年(网名“古二”)发布录音引发争议一事,称录音存在大量失实、蓄意剪辑情况,剧组正取证并已提交相关部门,相信法律会给出最真实和最有力的回应与判决。

此前,编剧“古二”发文称自己曾深度参与《繁花》编剧,最终却没有署名权也没有稿酬,并曝光录音以佐证。《繁花》剧组也曾作出回应。

客观来看,局外人想要掰清楚谁是谁非并不容易:信息纷杂,又几乎全是当事各方的一手讲述,要严肃地进行“责任认定”并不容易。

但该事件却很能满足“吃瓜”的兴趣,已经衍生出了很多“娱乐圈解读”。比如知名导演的“人设翻车”,剧组对年轻编剧的“过度压榨”,甚至疑似当事人私下吐槽其他演员的录音也被密集围观,这一切都让事件似乎滑向了猎奇化的“八卦秀场”。

这不是一种理想的走向。再怎么眼花缭乱,这起事件本质是一种劳资冲突。既然如此,就更应该回到法治与契约的轨道上去解决。最有说服力的不是谁的发声更“吸引眼球”,而是书面的劳动合同、工作记录、付款凭证、署名约定等可被审查、可被质证的证据体系。真正需要启动的,不是一轮又一轮的“吃瓜大会”,而是包括劳动仲裁在内的正规法律程序。

同时,也有媒体梳理,这种年轻编剧署名之争并不罕见,近几年《白夜追凶》《隐秘的角落》等不少大热剧集都曾卷入过编剧署名风波。说明这种署名纠纷更像是一种行业缺乏规范的结果,创作贡献难以量化、合同条款模糊、项目流程冗长等问题,就容易导致纠纷频发。权利边界就容易被重新解读甚至被侵蚀。

因此,这更是法治进场的时候。无论是编剧劳动的确权机制、署名与收益分配的标准、仲裁和维权的渠道,都有待完善。相比于被情绪点燃的“维权秀”,更应当思考如何在制度层面先行建立规则与底线,让每一份创作都能有清晰的归属。

该事件另一个无法回避的争议元素,即录音曝光的问题。录音似乎能极大地增强可信度,迅速引发舆论围观,甚至号召同情。但这种方式是否合法,又是否合乎道德,只怕也会面临拷问。

事实上法律层面对于录音证据的采纳是有限度的。根据最高人民法院关于录音证据认定的裁判观点,录音取得过程必须是在合理的场所进行。录音资料的内容需要具备真实性、连贯性,不可进行剪辑,需要以原始状态呈现等。

而现在流传的录音颇多疑问。比如录制场所是公共场合、办公场所还是私人住宅?录音以及公开是否侵犯了他人权利(比如对其他演艺人员的吐槽等)?录音本身是否经过了剪辑?这些,恐怕也需要得到解答。

法律对录像录音证据的取得做出一些限制,客观上也保障了一种公共秩序:即人们可以免于互相提防的恐惧。如果证据呈现不择手段、缺乏规范,只怕也会造成人人自危的局面。

这也是为什么哪怕是寻求正义的举报,也可能陷入某种道德困境。比如一些明显是私下闲谈的录音,理论上和纠纷无关,却似乎是出于“否定人格”的目的而放到舆论场上,这恐怕也会让人有异样感。

无论如何,这些都需要拿到法治的天平下逐一衡量。纠纷的厘清、证据的效力、责任的归属、行业的规范,都应由法律来判断。这些话题都很严肃,远比“吃瓜”所带来的短暂快感更值得认真讨论。

红星新闻特约评论员 清波