做历史的粉丝,不要做历史的“粉圈”

如今,“为一座馆,赴一座城”成了当代不少年轻人旅游的“新标配”。2025年国庆中秋假期,全国博物馆接待观众近8630万人次,同比增长15%,显示出“文博热”持续破圈的力度。

但是,观众越来越“懂行”,讲解员也越来越“难混”,作为连接古今的文化传播者,这一职业仅靠“背词”已难以满足观众期待,能脱颖而出的“网红”讲解员不少都修炼成了相关领域的专家。

近日,山海APP、湖南卫视、芒果TV联合主办的“说文解物”全国文博解说员选拔活动正在如火如荼地展开,观察者网“新潮观鱼”栏目独家对话选拔评委、陕西师范大学历史文化学院教授于赓哲。

这位启发马伯庸创作小说《长安的荔枝》的隋唐史学者,深耕科普赛道多年。对话中,他探讨了讲解员专业化与垂直化的发展方向,并就这一岗位的待遇问题提出建议。同时,他也呼吁公众在热爱历史的同时警惕“粉圈化”倾向,理性客观地看待历史人物与事件——做历史的粉丝,不要做历史的“粉圈”。

2025年10月4日,游人在北京景山公园观看故宫全景。新华社

【对话/ 新潮观鱼】

“博物馆热,是中国人整体精神需求更上一层台阶的体现”

新潮观鱼:于老师,很高兴能在“说文解物”山海解说员选拔期间与您交流。近年来,很多博物馆出现了“一票难求”的现象,例如陕西历史博物馆建造之初设计的是4000人的承载量,现在高峰期却面临60万人在线抢票。在您看来,当代年轻人为什么对逛博物馆如此有热情?

于赓哲:将时光倒回三四十年前,那时的博物馆门可罗雀,建筑设计时一般不会预留容纳很高人流量的空间。那是由贫穷走向富裕的过渡阶段,中国人最关心的是温饱问题,大家的焦点更多停留在物质需求层面,在精神需求方面没有过高要求。

改革开放后,随着国力的增强,民族自信心的增强,传统文化焕发出了魅力。现在的“博物馆热”,说白了,是中国人整体精神层面需求更上一层台阶的体现,也是当代传统文化复兴浪潮中的一环。

其实不光博物馆人气高涨,传统文化题材的影视剧近年来大幅增加,以传统文化为元素的游戏同样不断涌现,像《黑神话:悟空》,还产生了国际影响力。再比如李子柒这样的内容创作者,海内外都有很高人气,她的内容就是在工业化时代,把中国传统文化中农业文明蕴含的魅力呈现给世界。人多多少少都会有怀旧情结和对自然生活的向往,这是他们成功的关键。

今年8月闭幕的上海博物馆“金字塔之巅:古埃及文明大展”,以逾277万人次观众、逾7.6亿元展览总收入、逾300亿次全网曝光量创下全球博物馆单个收费特展参观人数、总营收和传播总量的世界纪录,更带动城市综合消费超过350亿元。

新潮观鱼:由于博物馆人气高涨,现在看一个展品往往要挤过层层人群,不少热爱文博的观众被拥挤和闷热的观展体验“劝退”。在您看来,数字化手段能成为帮助线下展览有效分流的解决方案吗?

于赓哲:数字化是一个浪潮,也是博物馆展陈的重要补充手段,是未来发展的方向之一,可能对线下分流起到一定辅助作用。

但人都有一种情结,就是要亲眼见到“真”东西——那种触动,是任何技术手段都无法传递的。在这种情况之下,可以预见,线下展览的热度依然会持续。

我和一些博物馆馆长聊过,现阶段大家都在想解决办法,扩建场馆是最直接的手段,比如陕西历史博物馆已经增设了秦汉分馆。但也有些特殊情况,一些老馆本身就是历史建筑,属于文物,比如中国国家博物馆,其建筑就是文保单位,这类场馆进行大规模改扩建的可能性很小。

不过话说回来,就像太容易得到的东西显得没那么珍贵——正因为现在博物馆人气高,尤其大家都想看重点文物,或许会因为这种“不易”,让我们更珍惜每一次走进博物馆的机会。

2024年5月16日,游客在湖南博物院长沙马王堆汉墓陈列展厅参观。 新华社

新潮观鱼:AR、VR等新技术在博物馆中应用时,有时会被观众认为略显花哨。在您看来,在一个成功的文物解说体系中,技术应当扮演什么角色?

于赓哲:现代化展示手段的前提,是内容准确,一定要注重与学术成果结合起来。比如服装细节、器物造型、诗词文本、人物生平等方面的准确性,都要经过考证。只有以学术为基础,才能避免观众觉得过于花哨。如果没有学术做底,没有内涵和内容,就变成“炫技”了。

就像游乐城的4D项目,参加多了会发现同质化严重,因为它们大多没内容,光依赖感官刺激。我们的文物展览一定要避免这种现象,最好方法就是要跟学术研究结合起来,要言之有物。只要内容扎实,这种现代化的展陈手段,反而能达到传统展陈难以达到的效果。

陕西历史博物馆秦汉馆VR体验区

比如陕西历史博物馆近期上线的VR沉浸式数字体验项目《壁画那边是唐朝》,还有国际上比较成功的数字项目《消失的法老——胡夫金字塔深度沉浸探索》,都让观众身临其境,通过技术让“死”的文物“活”了起来,反而让展陈更加鲜活。

《壁画那边是唐朝》

“培养一名好解说员,不比培养一位学者容易”

新潮观鱼:您曾建议,解说员不应假设观众掌握“基础”知识,要把参观者当作历史“小白”去讲解。您在准备一个讲座或直播时,观众的历史知识可能是“断档”的,如何平衡学术深度与通俗性?

于赓哲:一个好的讲解员必须有知识储备,要有内涵,讲解词要有弹性,不能照本宣科,如果全程靠背,就做不到因人而异。其实带一个团,往往和观众聊上几句,心里大致就有谱了,能判断出他们的历史知识水平。

如果观众历史基础知识比较薄弱,那就要把每个名词甚至朝代顺序都说清楚,否则人家听了一头雾水。如果面对的是有一定“段位”的观众,就要指出文物的个性特点、学术价值,以及比较有趣的细节。

我发现,现在的观众特别喜欢一些能与现代生活产生共鸣的内容。比如唐代壁画上有个宦官腰间挂了一长串东西,光看画可能看不清,这时讲解员就可以告诉大家,他腰上挂的是大门钥匙和鱼符——鱼符就相当于他进宫门用的“绿卡”,马上就有观众联想到,“这不就是上班族的工牌嘛?”这样的类比一下子就能引起大家共鸣。

唐章怀太子墓前甬道东壁内侍、侍女图(局部)。从面貌看,画中男侍为宦官,他头裹幞头,着黄袍黑靴,右手持鱼符,鱼符下系钥匙。太子东宫有宫门局,设宫门郎掌宫门管钥,此手拿鱼符钥匙的宦者,当为宫门郎。其服黄,应非正式的品官服色。

再比如,很多人对汉代人用的烤炉非常感兴趣,看后恍然大悟,原来咱们老祖先吃烤串的历史这么悠久!尤其那个烤签,与现在的几乎一模一样,这种古今相通的内容,观众就会觉得有意思。

山东临沂五里堡汉画像石《庖厨图》,有一人烧烤,一人持扇扇风

说到底,一名出色的讲解员心中得有多套方案,这来自于平时的积累和学识厚度。要想干好这个工作,就是靠积累,“笨功夫”,没有捷径,多看多听多用心。

我认为培养出一名出色的讲解员,难度不亚于培养出一位学者。好在现在传统文化热度持续升温,我们欣慰地看到,有不少优秀的讲解员脱颖而出。

新潮观鱼:其实现在很多博物馆的讲解员是没有编制的,要在完成日常工作之外还要去不断更新储备知识,很多人是“用爱发电”。

于赓哲:确实如此,所以我呼吁各大博物馆和文旅部门,一定要重视讲解员这个岗位,千万不要让人家光“用爱发电”,一定要切实解决人家的后顾之忧。

职业化意味着专业化,而职业化的前提就是做好物质保障,要让人家安心做这份工作,让他们能沉淀下来提高专业度,不要变成“铁打的博物馆,流水的讲解员”。

其实在国际上,博物馆的核心职能除了展陈与文物保护,向社会传播知识是其职能的重中之重。一支出色的讲解队伍,其价值不亚于馆藏文物本身。讲解员能让文物“活”起来,能让文物走进公众心里,能对传统文化的传承与建设做出贡献。

因此我真切地建议,博物馆要有一支核心的、稳定的讲解员队伍,前提是要解决他们的待遇与保障问题,让他们能够心情愉快地投入这份工作。

于赓哲在直播面试时呼吁馆方提高讲解员待遇

新潮观鱼:逛博物馆时,有时会听到路人A对路人B进行“错误科普”,甚至传播一些历史谣言。如果您遇到,会忍不住纠正吗?

于赓哲:一般不会纠正。原因很简单,这种事太多,只要别错得离谱,甚至违背公序良俗,我们大可不必当众去纠正。每个人都有所长,有所短,人家朋友之间聊天,我们应当保持一定距离感,不必去当一个“博物馆警察”。更何况,我们所了解的也不一定就正确,人家也不一定错误。

当然,如果是我在带队讲解,那性质就不同了,如果观众发表意见时有明显史实错误,我肯定要当面纠正,因为这是我的责任,是工作的基本原则。既然大家请我来讲解,我有义务传递准确的信息。

新潮观鱼:如今网络信息繁杂,“伪科普”、历史八卦被广泛传播,解说员在日常工作中应如何有效地甄别信息真伪?

于赓哲:还是要多查学术著作,善用学术类搜索引擎,不要依赖AI。

不是说AI不好,但要警惕“AI幻觉”,因为它目前的发展水平还代替不了我们自主查阅资料和深度阅读。AI是用互联网的语料库“喂”大的,语料库本身就知识庞杂,真假难辨,所以它提供的信息良莠不齐,甚至会为了迎合用户需求而杜撰内容,我们绝不能依赖AI。

我建议,还是要多看社科类专业数据库的学术文章,这些资源受互联网信息干扰较小,目前来看比较稳妥。

另外,讲解员也讲究术业有专攻,不必追求面面俱到——你的精力和时间都不允许。不可能要求一个讲解员对整个博物馆,从上古史到近现代史、六个展厅全都精通。这和学者要分专业方向——历史学和考古学——是一个道理。

比如我研究隋唐史,如果让我去写近现代史、写甲骨文方面的文章,甚至晚清历史,我也写不出来。

新潮观鱼:说到写文章,您的很多文章都是从一个小切口看大历史,有人说您“在作家赛道比马伯庸强”。在您的研究中,是否遇到过某个历史人物或事件,让您觉得这题材太适合写小说了,但出于学者的严谨又不得不放弃一些文学想象?

于赓哲:首先我要声明,我肯定没有马伯庸写得好,这是谬赞了。我写过一些科普类文章,但本质上写的还是历史,跟文学有较大区别,文学是另外一个领域了,我不敢置喙。

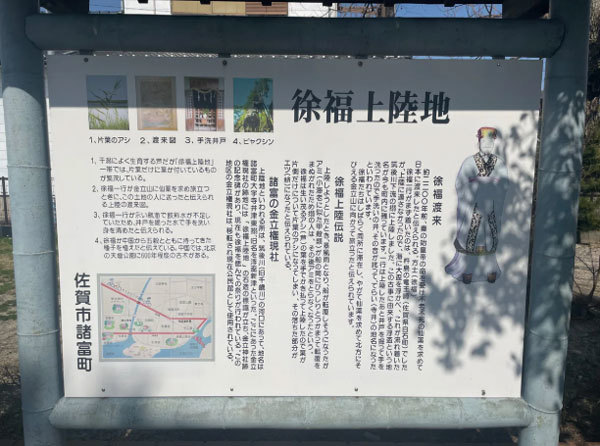

至于是否在研究中遇到过适合写成小说的历史人物,这倒是经常有,比如徐福(奉秦始皇之命寻找长生不老药而东渡日本的方士)。他是个很神秘的人,如何骗过秦始皇,又如何逃到他乡,这一听就是影视剧和小说的好题材。

日本佐贺徐福像

但我自己不敢写,原因很简单,我们这些受过史学教育的人,习惯性要求自己尽可能把相关资料搜集全。而《史记》中有关徐福的记载就那么点文字,若要以此为基础构建一本历史小说或影视剧本,我的思路反而会受限。

我去过日本佐贺,看到当地立了徐福登陆纪念碑,旁边还有座庙,供了一位被称为“徐福在日本娶的妻子”的女神。我看到的第一反应不是“这适合做历史小说素材”,而是“这不是鬼扯吗?”——这大概是我们史学工作者的“通病”,听到传说的本能反应是“真的假的,有史料证实吗”。

但文学创作不同,只要情节合理、不尴尬,这些情景和传说都能运用。只是我做不到,因为养成的“毛病”就这样,也不强求自己去做。

像马伯庸那样,既能读懂史学著作,涉猎面广,又有发散性思维,还能准确地把时代背景嵌进各种细节中,这是功夫。我自认还不具备这样的能力,但也不排除以后尝试小说创作,前提是人物的生平脉络相对完整清晰,在此基础上进行适度的文学想象和虚构,是可以接受的。

在这方面,我比较佩服荷兰作家高罗佩,他根据一点狄仁杰的事迹,就能创作出上百万字的《大唐狄公案》系列侦探小说,成了世界文学名著,把狄仁杰介绍给了全世界,这是一种本事。还有日本作家井上靖,他的历史小说也很有影响力。

这类作家的共同点是,都在历史学方面有所钻研,尊重历史学的成果,并愿意浸润其中。厚积薄发,他们的文学虚构不是凭空想象,而是遵循历史思维进行的创作,看起来不仅合理,还有那个时代特有的氛围和味道,读起来没有割裂感。

“历史‘粉圈’想让意见不同者闭嘴,这是走火入魔”

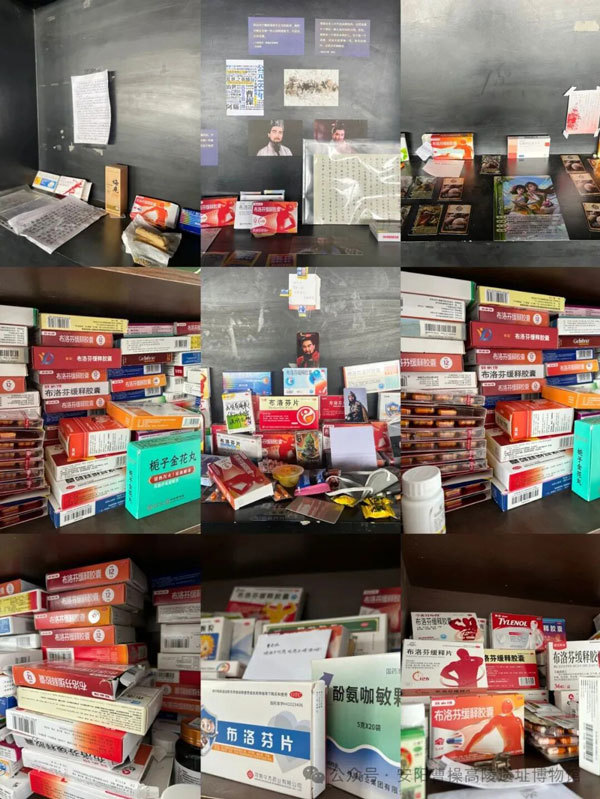

新潮观鱼:我们注意到,当下年轻人中兴起一种去历史人物墓地打卡的“扫墓式追星”,比如给诸葛亮送成都到西安的高铁票、给曹操送布洛芬。您如何看待年轻人自发的对历史的个性解读和与历史人物的对话?

于赓哲:我当然乐见其成,送高铁票、布洛芬这些行为体现了中国人骨子里的浪漫和幽默感,我认为这样很好——喜欢历史,不一定非得一本正经,完全可以用自己的方式去表达喜爱。年轻人重视参与感,通过这种纪念的方式,他们主动参与到传统文化的传播中,值得肯定。

曹操高陵遗址博物馆

新潮观鱼:您会不会担心,历史领域的“饭圈化”也会导致类似娱乐饭圈一样的非黑即白的“站队”和“相互攻击”?

于赓哲:我坚决反对“粉圈现象”。任何时代、任何领域的“粉圈”,都不应该被鼓励。我强调一点,做历史的粉丝,和做历史的“粉圈”,是有严格区别的。

我本人就是历史的粉丝,喜欢历史、喜欢某些历史人物、喜欢某个时代、喜欢某种技术,这无可厚非,人之常情。但“粉圈”不一样,它建立在党同伐异的基础之上——把某个历史人物、某个文物、某个时期或现象,视为一种“私有财产”,容不得半点批评,仿佛批评就是对其个人尊严的冒犯。

区分历史粉丝和历史“粉圈”,有一个重要的衡量标准——你有没有因为某个古代人物或历史问题,去攻击过不认识的人?如果你攻击的目的不是跟对方理性辩论,而是想让对方“闭嘴”,还拉帮结派,试图以人多势众、声音大去压制对方,那我认为这就滑向了历史“粉圈”。

这种风气无论在历史、体育还是其他领域,都会干扰该领域的正常发展。

新潮观鱼:据您观察,是否存在哪一个历史“饭圈”的观点已经影响大众对历史人物的客观评价?

于赓哲:这种情况已经相当普遍了。有些历史人物一旦被提起,就必然出现两派吵架,还有些历史人物大家不敢轻易评论,因为他的粉丝多,一评论就可能被围攻。

这和中国人历史上将名人“神化”的文化现象不同,如今的“粉圈”并非把喜欢的历史人物奉为“神”,而是将其当作“偶像”,寄托自我想象。这不仅干扰正常的历史研究,还可能因为“粉圈”过度维护引发公众反感,甚至让大家因为厌恶“粉圈”行为而迁怒于历史人物本身,我想这恐怕也违背了“粉圈”的初衷。

所以我还是那句话,希望大家喜欢历史,但应保持冷静客观,要尊重每个人发表意见的权利。和别人辩论没问题,但不能试图以围攻、举报等手段让对方闭嘴。如果那样,对历史的喜爱就不能称为喜爱了,而是一种走火入魔。