大裤裆沟、擦屁股岭…为什么东北地名这么直白?

论起地名,不能不服东北人。

有网友发现,东北人起地名,真是有一套独特的“语言艺术”,比如“秃顶子山”“擦屁股岭”“裤裆沟”等,显得格外接地气。

图源:小红书@卡罗很有1s、@大连老张(已获授权)

尤其是和其他地方的地名一对比,东北人的起名艺术更是让人“大开眼界”。

有成片草原的地方,其他城市叫“长鸟岛”“鸳鸯草场”“奇冠顶”,东北人则管他们的草原叫“老秃顶子山”,乍一听还以为这地方人烟稀少,也没什么植物,光秃秃的,实则这里草原和树林相映,景色开阔壮丽。

图源:小红书@啊头木木(已获授权)

有瀑布和水潭的地方,其他城市叫“九寨沟”“石门峡”“光西瀑布”,东北人呢?管他们的水潭叫“老母猪沟”,这名字看着像是乡下的猪圈,没什么可看的,但是“老母猪沟”有翠绿的水潭,像一块翡翠镶嵌在大地。

有河流湿地的地方,其他地方叫“西溪湿地”“红海滩湿地”“渌洋湖湿地”,东北人则管他们的湿地叫“老鳖炕”,听起来像是野生甲鱼晒太阳的暖和地方,瞬间把景区意境拉回了农家乐现场,可是实际上,“老鳖炕”水势平缓,风景优美,充满了原始的生命力。

就连给森林公园起名也不例外,其他城市叫“金钱松国家森林公园”“风云岭森林公园”“黄海森林公园”,东北人要管森林公园叫“干饭盆”,似乎来了这就只能干饭,但其实干饭盆森林公园有盆形大峡谷和满山枫树,秋日红叶更是一绝,被网友们称为“东北百慕大”。

图源:小红书@DAWN LIN📷、@曦沫 (已获授权)

问题来了,为什么东北地名这么“简单粗暴”?

直白的东北地名

这些地名的形成与东北特殊的历史开发进程密切相关。

根据吉林省社会科学院主办的《社会科学战线》发表的一篇论文,清朝末年,由于关内自然灾害频发以及东北封禁解除,出现了中国近现代史上规模最大、影响最大的移民现象——“闯关东”。

《辽宁民族研究》上发表的一篇论文对“闯关东”有更详细的解释:“闯关东”这一现象早在明清时期就已出现,前后持续了近三百年之久。我们今天理解的“闯关东”,狭义上是指清代末期山东、山西、河南等地大量居民,由于自然灾害、战争等原因,被迫背井离乡,通过水陆两种方式,“闯”进关东之地。

此前,东北主要是满族、蒙古族等少数民族世代生息的家园。彼时他们早已根据自身的语言、生产和生活方式,为山川河流、部落营地起了名字。在汉族移民大规模涌入之后,人们面对这片广袤陌生的土地,一个重要任务是快速建立地理认知体系,这就要求人们用自己听得懂的语言去给这些地方命名。

他们采用各种不同的命名方式:以地形特征命名“歪脖子山”“三块石”“大秃顶子”;以动植物分布命名“大母猪沟”“大羊沟”“葫芦岛”;以生活物品命名“裤裆沟”“草棚沟”“干饭盆”;甚至还有以人的神情命名“吓一跳山”“瞪眼岭”“欢喜岭”。

图源:高德地图App

虽然命名方式各不相同,但是这些名字都有一个共同点——直白。

比如“大裤裆沟”,有的人可能会起个“分岔河谷”之类的名字,但东北人不搞那些虚的。他们一看这山沟的形状,像极了两条腿分开的裤裆,那就叫“大裤裆沟”,虽然听起来没那么好听,但极其准确,瞬间就在脑子里画出了地形图。

图源:苹果地图

再比如“甩湾子”。这个“甩”字体现出这里的路不是普通的“转弯”,而是借着一股惯性,猛地一“甩”。你立刻就能想象到,司机正开着车,在这个急弯处身体随之倾斜、猛打方向盘的动态场景。一个“甩”字,把地势的险峻都凝结在了地名里。

直白的命名方式,意味着这些“新地名”指代明确,一听就懂,可以更好地帮助当时闯关东的人们在这片新土地上定位,开展生产。

对于日常生产和生活交流来说,闯关东时期的地名更加简洁直白,便于交流,所以不少闯关东时期的地名沿用至今。

还有一个原因是东北地区有多民族文化的交融积淀,满语、蒙古语等少数民族语言在东北地区的方言中留下了深刻印记。

《黑龙江社会科学》上发表的一篇论文指出,东北地区的方言融入了众多来自少数民族的词汇,东北方言,尤其是口语词汇表意准确、词义丰富、形式灵活、意境独特, 且能与话语环境浑然成为一体。而地名,也是方言在地理方面的重要体现。

比如,砬子 (lá zi)一词源于满语,特指陡峭的、耸立的岩石山峰。满语的“砬子”一词,精准地捕捉了险峻、孤立的地貌特征,一个“砬”字,山的险峻与坚硬质感呼之欲出。

坨子(tuó zi)同样源于满语,主要指江河中或沿岸的沙洲、岛礁,或是草原上隆起的草甸或沙丘,“坨”在满语中有“成块、成堆”的意思,非常贴切地描述了这种地形的形态特征。

泡子 (pāo zi)则源于蒙古语,意为水潭或小湖泊。在沼泽遍布的东北湿地,这种小而浅的水洼极为常见。“泡子”区分于大江大河,它可能季节性盈涸,周边往往是丰美的草场。

这些看似质朴甚至有点“土”的地名,是刻在大地上的语言化石,承载着这片土地深厚的民族融合史。

地名的“雅”与“俗”

当“诗和远方”成为经济产业,地名便不再是单纯的地理符号,而是变成了旅游营销的“第一印象”,一场关于地名“雅”与“俗”的讨论也悄然上演。

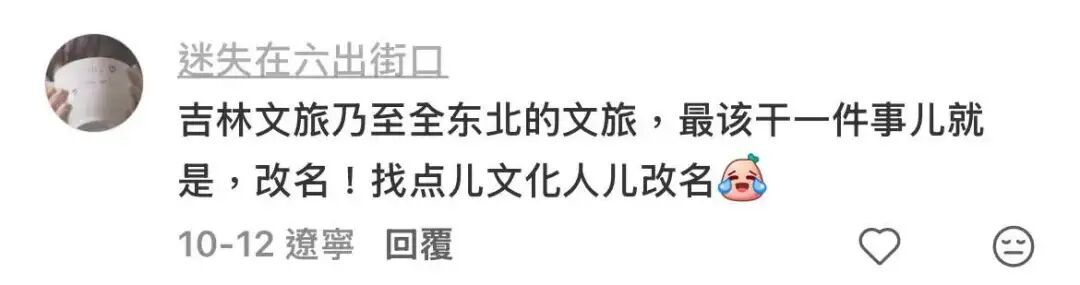

有些人觉得,东北必须得把这些景点的名字给改改。

图源:小红书评论区截图

对于一些过于直白、方言化的地名,适度调整确实能扭转大众的第一观感。

而且也确实有一些地方已经改了名,比如吉林安图县的奶头山村,在9月发布公告,正式更名为“头山村”。

图源:微信公众号 安图新闻

还有个景区叫“白石砬子”,在旅游宣传中会被称为“白石山”。有些其他地方的游客可能并不知道“砬子”的意思,说“白石山”更好让大众理解,也更容易吸引游客。

不过,也有一些网友表示,有些地名其实不用改,接地气的名字让人记忆深刻,更是自带流量。

图源:小红书评论区截图

在信息爆炸的时代,大家看多了精心包装的地名,“大秃顶子山”这样接地气的名字,恰恰保留了一种原生态的粗粝感。

而且,东北地区也并非都是“俗名”,东北的地名是多元、丰富的,其中本就有不少富含诗意的地名。

比如牡丹江,它并非因种植牡丹而得名,而是源于满语“穆丹乌拉”,“穆丹”意为弯曲、曲折。汉语在音译时,巧妙地选用了“牡丹”这一意象,让一条大江的名字瞬间变得优雅。

还有伊春,这座被誉为“林都”的城市,其名源于满语“伊春”,意为“衣料皮毛”,直观反映了此地昔日丰饶的物产。这个名字听起来温和秀丽,仿佛自带森林的清新气息。

不管是雅化还是接地气的地名,游客真正在乎的并非名字本身,而是旅行中真实的体验——美丽的风景、合理的花费,才是吸引人的根本。

只要景色动人、物价友好,无论地名雅俗,都会迎来懂得欣赏它的旅人。

作者:敏敏 丝丝

上一篇:黄峥嵘,跑官买官,私德不修