台积电30天稀土断供?中美博弈下的全球化半导体悲歌

编者按

近日,外媒曝出台积电稀士库存仅够维持30天,若无法获得大陆稀土供应,产能将瘫痪。曾被台湾当局包装为所谓“护国神山”的台积电,为何会陷入中美两头受压的险境?这场由技术与资源构筑的“双重枷锁”,究竟折射出半导体产业怎样的地缘政治困局?更关键的是,当全球化分工的典范沦为大国博弈的筹码,全球芯片产业将走向何方?

核心提要

1. 台积电正面临中美两头受压的险境。美国通过“三个月审批制”等手段精准打击其大陆工厂的成熟制程业务;中国则以稀土出口管制反制,直指其高端芯片命脉,使其在中美两大市场间进退两难。

2. 台当局将台积电“政治化”,试图把它用作筹码在中美之间换取更大空间,但事实证明,在大国博弈面前,台积电无法独善其身。技术与资源构筑的“双重枷锁”,让台积电陷入成本暴涨与市场流失的恶性循环。

3. 放眼全球,半导体产业正从“效率优先”转向“安全优先”,形成北美、亚洲、欧洲三足鼎立的区域化新格局,竞争已从制程研发延伸至设备、材料等全产业链控制。面对地缘政治撕裂,企业需构建多元供应链,各地区应让产业回归商业本质,而国际社会更需超越零和博弈,重建合作规则。

4. 反观,中国应善用稀土等“不对称战略”杠杆进行规则化反制,巩固成熟制程并寻求技术突破,同时扩大国际合作“朋友圈”。未来,半导体产业仍依赖全球协作,中国必须在自主创新与开放合作间寻求平衡,避免科技全面政治化阻碍文明进步。

编辑丨宋东泽 黎露微

在全球半导体产业的版图上,台积电曾是一座不可撼动的“神山”。它以其精湛的代工技术连接起中美两大经济体,成为全球化分工的典范——用美国的芯片设计软件与核心设备,采购中国大陆的稀土与基础材料,为全球科技巨头制造芯片。然而,如今这座“神山”正被中美两国的贸易战撕裂:美国出口许可吊销令与中国稀土出口新规,如同两把巨锁锁死台积电通往中美市场的通道。

9月9日,美国商务部工业与安全局出台规定,要求从今年12月起,任何涉及美国技术的设备、备件乃至化学品的补给,都需经历长达三个月的单独审批。台积电,这座主要生产28纳米成熟制程的工厂,原本供应着中国大陆的汽车电子和消费电子企业,如今因美国最新限制而快速流失订单。中芯国际近期承接的28纳米订单中,三成源自台积电的转单。

针对美国这项明显升级对中国芯片进口卡脖子的措施,中国政府及时反制,于10月9日颁布稀土出口管制新条例,要求任何企业生产的芯片中若含有0.1%以上中国稀土且用于14纳米以下制程,出口需经审批。台积电年耗6000吨稀土,其中96%依赖大陆供应。这意味着,台积电为苹果、英伟达代工的高端芯片,只要使用了中国大陆的稀土,就必须获得北京的许可。

▎2025年5月17日,北京,中国白云鄂博稀土矿样本,收藏于中国科学院地质与地球物理研究所。(图源:视觉中国)

中美两国尖峰对决的贸易战,让台积电陷入前所未有的战略困境:一边是美国市场订单因成本暴涨而被推迟,一边是中国大陆市场因技术封锁而逐渐丢失。这家曾被民进党当局奉为所谓“护国神山”的企业,正在成为地缘政治博弈中最先倒下的多米诺骨牌。

双重枷锁:技术与资源的战略博弈

美国对华技术封锁正在呈现系统化、精细化的特征。台积电南京厂的遭遇,体现了美国政策从“全面禁运”向“精准掐喉”的转变。

此前,台积电凭借其在大陆的成熟制程产能,稳定地获取着大量汽车和家电芯片订单。这些28纳米芯片虽然技术不算最先进,但市场需求稳定,利润可观,构成台积电营收的“压舱石”。如今,美国强制要求每一笔涉及美国技术的补给都需单独审批,等于给台积电南京厂的供应链装上“减速器”。在芯片制造这个高度依赖连续性的行业中,三个月的审批周期足以让客户将订单转向竞争对手。

更深远的影响在于,美国正通过政策杠杆,系统性地解构台积电在中国大陆的产业布局。自2020年被要求停止向华为供货以来,台积电在大陆的营收持续萎缩,2025年第二季度占比已降至9%,较去年同期下降14个百分点。这种“温水煮青蛙”式的市场剥离,也正在悄然改变全球半导体产业的竞争格局。

▎2025年9月2日,洛杉矶运输中心的集装箱。(图源:盖蒂图片社)

中国大陆的稀土管制,则展现了另一种形式的战略智慧——不以直接对抗为目的,而是通过掌控产业链关键环节,形成有效的战略威慑。

稀土被称为“工业维生素”,从智能手机、电动汽车到战斗机、卫星,都离不开其中的钕、镨、铽等元素。中国大陆拥有全球最完整的稀土产业链,不仅储量丰富,更在提炼技术上领先全球。台积电为苹果代工的3纳米芯片、为英伟达生产的AI芯片,都高度依赖中国大陆的高纯度稀土供应。

中国政府新规的巧妙之处在于其精准性与合规性。0.1%的阈值设置既确保了管制的有效性,又符合国际贸易规则;针对14纳米以下制程,则精准覆盖了高端芯片领域。这种“以规则为基础”的反制,让美国半导体产业协会倍感焦虑——真若审批受阻,苹果的iPhone芯片、英伟达的AI芯片都将面临断供风险,进而冲击美国汽车、军工等关键产业。

▎2016年9月16日,新疆,稀土矿产。(图源:视觉中国)

▎2016年9月16日,新疆,稀土矿产。(图源:视觉中国)

神话破灭:所谓“护国神山”的政治迷思

台积电的困境,彻底暴露了台湾特别是民进党当局将其高度政治化、工具化的战略短视。

民进党当局长期将台积电包装为所谓“护国神山”,臆想凭借其在全球半导体产业链中的关键地位,能够迫使大陆在统一问题上投鼠忌器,同时换取美国的“安全承诺”。这种将经济资产战略化的思维,本质上是一种危险的赌注。

现实是,在中美两个大国基于核心利益的规则博弈面前,台积电的“神山”光环迅速褪色。对美国而言,其战略核心是确保自身半导体供应链的安全与领先。吸引台积电赴亚利桑那州建厂,并将投资额推高至650亿美元,本质是推动其先进制程与技术人才向美国本土转移。当美国完成技术“内化”后,台积电的战略价值必然下降。

▎台积电在亚利桑那州凤凰城的首个美国先进半导体制造基地。(图源:TSMC)

▎台积电在亚利桑那州凤凰城的首个美国先进半导体制造基地。(图源:TSMC)

对中国大陆而言,面对外部技术封锁,通过合法合规的稀土资源管理政策反制,是维护自身产业安全与发展权利的必然选择。此举并非针对台积电本身,而是对“技术霸权”的有力回应。

台积电的悲剧性在于,它本想做全球化商业舞台上的顶级舞者,却不幸被推上地缘政治博弈的棋盘,成为一枚身不由己的棋子。其试图在两大国间“左右逢源”的商业模式,在政治逻辑日益凌驾于经济逻辑的今天,已难以为继。

▎10月22日,国台办新闻发言人朱凤莲表示,台湾核心优势产业被民进党当局主动出卖,只会让台湾更加任由美方宰割,进一步损害台湾企业、民众的切身利益。与大陆相向而行,深化两岸融合发展、携手共同抵御外部风险挑战,才是正道。(图源:CCTV+)

▎10月22日,国台办新闻发言人朱凤莲表示,台湾核心优势产业被民进党当局主动出卖,只会让台湾更加任由美方宰割,进一步损害台湾企业、民众的切身利益。与大陆相向而行,深化两岸融合发展、携手共同抵御外部风险挑战,才是正道。(图源:CCTV+)

恶性循环:成本暴涨

与客户流失的双重挤压

台积电当前的困境不仅在于市场渠道的受限,更在于其正在陷入一个难以挣脱的恶性循环。

为满足美国政府对供应链“去风险化”的要求,台积电在亚利桑那州的2纳米产线全面剔除中国大陆设备,转而采用美国企业的独家供应。这一决策直接导致晶圆成本暴涨50%,单片价格高达3万美元。如此惊人的成本增幅,让即使是苹果这样的顶级客户也难以承受,不得不推迟订单。仅苹果一家,就使台积电损失了约40亿美元的预期收入。

同时,稀土管制的潜在风险迫使台积电寻求替代供应源,但短期内难以找到在纯度、价格、供应稳定性上与中国大陆相匹敌的供应商。即使转向澳大利亚、美国本土的稀土矿,也需要重建整个精炼与加工体系,这又意味着数年的时间和数十亿美元的投入。

▎2025年10月20日,特朗普与澳大利亚总理安东尼·阿尔巴尼斯于在华盛顿白宫举行会晤,达成一项关键矿产项目的投资协议。(图源:美联社)

▎2025年10月20日,特朗普与澳大利亚总理安东尼·阿尔巴尼斯于在华盛顿白宫举行会晤,达成一项关键矿产项目的投资协议。(图源:美联社)

成本压力的另一端是市场竞争力的持续下滑。在成熟制程领域,中芯国际、华虹半导体等大陆企业正凭借成本优势和政策支持,快速填补台积电留下的市场空白;在先进制程领域,三星、英特尔等竞争对手虎视眈眈,随时准备接管台积电因成本问题而丢失的订单。

台积电2025年第二季度财报显示,其毛利率下降3个百分点,国际营收出现负增长。这些数字背后,是一个曾经的技术霸主在政治与市场的双重挤压下逐渐失去方向的困境。

▎10月16日,台积电董事长暨总裁魏哲家称将加速美国亚利桑那州工厂产能扩张及技术升级。(图源:视觉中国)

全球启示:半导体产业的重构与未来

台积电的困境绝非个案,而是全球半导体产业从“效率优先”的全球化分工转向“安全优先”的地缘政治重组的缩影。这一转变正在催生产业新生态。

区域化分割成为新常态。美国通过《芯片法案》补贴本土制造,欧盟推进《欧洲芯片法案》,中国大陆以“自主可控”为导向完善内循环。全球半导体产业正形成“北美-亚洲-欧洲”三足鼎立格局。企业被迫构建“多重供应链”,从“One-Fit-All(通用型)”转向“One-for-Each(专用型)”。

▎2024年6月27日,德国汉堡,荷兰半导体公司Nexperia的生产线上,一名员工正在操作晶圆。(图源:路透社)

▎2024年6月27日,德国汉堡,荷兰半导体公司Nexperia的生产线上,一名员工正在操作晶圆。(图源:路透社)

技术竞争向“全链条”延伸。博弈焦点从先进制程研发扩展至设备、材料、设计软件等全链路控制。中国大陆在稀土、金属镓等关键材料上的优势,正在成为平衡美国在设备、EDA软件领域霸权的战略筹码。

成熟制程成为战略安全垫。28纳米等成熟制程在汽车电子、工业控制等领域需求稳固,且地缘政治敏感性较低。中国大陆凭借完整的产业链和成本优势,有望在这一领域形成局部主导权。

破局之道:在对抗中寻求平衡

面对如此困局,台积电乃至整个全球半导体产业需要寻找新的生存之道。

对企业:构建韧性供应链。台积电需要加速关键材料的替代来源研发与储备,同时在全球产能布局上采取更灵活的策略。过度依赖单一技术来源或资源产地蕴含着巨大风险,多元化、区域化的供应链布局成为必然选择。

对地区:回归商业本质。台湾地区的政治势力应停止将台积电作为政治筹码,为其创造稳定、可预期的经营环境。试图通过一家企业来撬动全球政治格局,最终只会导致企业的毁灭和地区的困境。

对国际社会:重建合作规则。半导体产业的高度全球化决定了“脱钩断链”只会导致多输局面。中美需要通过对话,在维护各自安全关切的同时,寻求建立新的、稳定的产业竞争与合作规则。这需要双方展现战略智慧,超越零和思维。

▎当地时间10月25日至26日,中美两国经贸团队在马来西亚吉隆坡举行中美经贸磋商。这是10月25日磋商前,中共中央政治局委员、国务院副总理何立峰与美国财政部长贝森特合影。(图源:新华社)

▎当地时间10月25日至26日,中美两国经贸团队在马来西亚吉隆坡举行中美经贸磋商。这是10月25日磋商前,中共中央政治局委员、国务院副总理何立峰与美国财政部长贝森特合影。(图源:新华社)

中国视角:战略定力与智慧反制

对中国大陆而言,台积电困局既带来警示,也提供机遇。

善用资源杠杆,推动规则化反制。稀土管制展现了“不对称战略”的威力。未来可建立更精细的分级管控机制,将供应链安全与政治互信挂钩,同时避免过度使用这一工具引发全球产业链对抗。

巩固成熟制程,稳步推进技术升级。凭借市场规模和产业配套优势,中国可在28纳米等成熟制程领域确立主导地位,为后续的技术突破积累资源和经验。同时通过国家集成电路产业投资基金等工具,集中突破关键设备与材料瓶颈。

▎江苏省南京市的台积电工厂。(图源:视觉中国)

扩大合作朋友圈,分化美国联盟阵营。利用欧洲车企的芯片短缺压力、韩国芯片对华出口依赖,推动建立“去政治化”的供应链协调机制。通过东盟半导体合作,构建“中国设计-东盟制造-全球市场”的替代路径。

全球化前景:超越零和,

寻找半导体产业的新范式

“两道政策枷锁,断了市场,也断了活路”——台积电的困境象征着全球化黄金时代的终结。但危机中也孕育着新秩序的种子:当技术民族主义的浪潮退去,人们终将认识到,半导体产业作为人类智慧的结晶,其未来发展仍然依赖于全球合作与知识共享。

台积电的命运提醒我们,在21世纪的大国博弈中,没有任何企业能够完全超脱于地缘政治之外。但同时也警示各方,将科技全面政治化、工具化,最终只会阻碍人类文明的进步。

对于中国而言,台积电的教训在于:既要坚持自主创新,掌握核心技术;也要保持开放胸怀,避免陷入闭门造车的陷阱。只有在自立与开放之间找到平衡点,才能在芯片这场世纪博弈中,赢得主动,赢得未来。

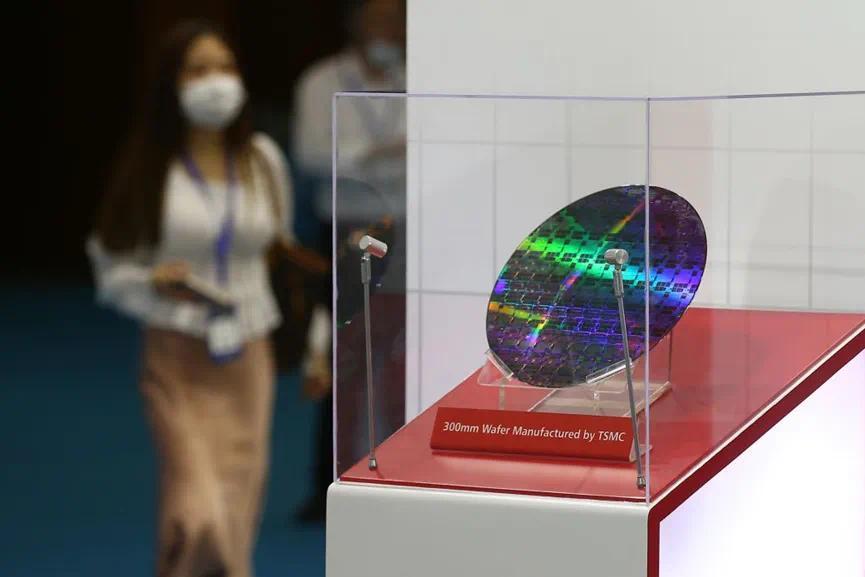

▎在2020年世界半导体大会上,台积电(TSMC)展台上展示了一块300毫米的晶圆。(图源:盖蒂图片社)

▎在2020年世界半导体大会上,台积电(TSMC)展台上展示了一块300毫米的晶圆。(图源:盖蒂图片社)

全球半导体产业需要的不是一场你死我活的战争,而是一种在新的政治现实下的共存之道。这需要智慧,更需要超越零和博弈的勇气。台积电的今天,不应成为整个产业的明天。