风声|公务员长期缺岗,是否要执行更严苛的开除辞退标准?

作者|赵宏

北京大学法学教授

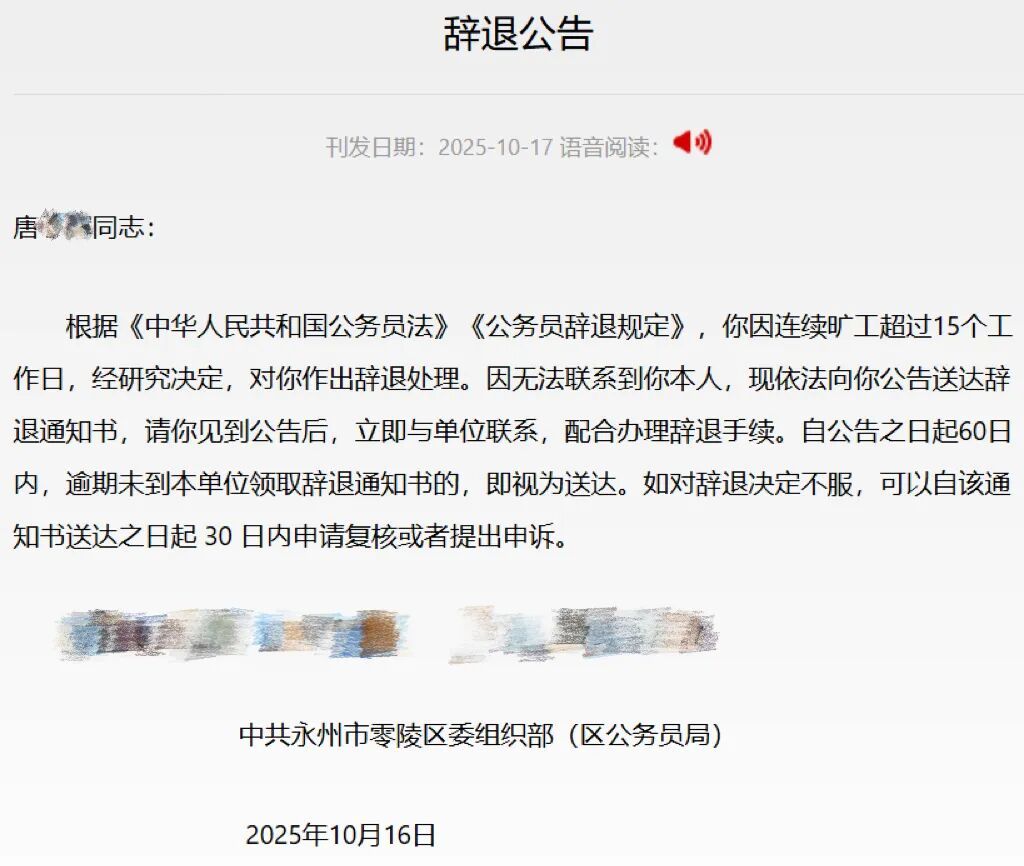

近日,湖南省永州市零陵区公务员局发布一则辞退公告称,该区公务员唐某某因连续旷工超过15个工作日,被依法予以辞退。这则看似普通的通报引发公众关注的点又在于,该公告还申明“由于无法联系到本人,采取公告形式送达辞退通知书,自公告之日起60日内,逾期未到单位领取辞退通知书的,即视为送达。如对辞退决定不服,可以自该通知书送达之日起30日内提出申诉”。

图源:《永州日报》数字报

辞退公告和限期返岗是否是对公务员的轻纵?

若从《中华人民共和国公务员法》(以下简称《公务员法》)的规定来看,连续旷工超过15日,的确属于该法第88条所规定的公务员的辞退事由。除连续旷工超过15日外,公务员可被辞退的法定事由还包括:旷工或因公外出、请假期满无正当理由一年内累计超过三十天的;在年度考核中,连续两年被确定为不称职的;不胜任现职工作,又不接受其他安排的;等等。

与此相应,《公务员法》中虽未规定行政处分或辞退决定的送达程序,但原则上应首先送达给本人;无法联系到本人的,采用公告方式送达也是法律常规的处理方式。故从法律角度,这则辞退公告其实并无明显的可指摘之处。

但可以理解的是,因为它首先载明该公务员已连续旷工超过15日,之后又提示因为无法联系到公务员本人,故采取公告送达的方式;所以,很多公众都认为,公职机关在对公务员的管理上显然采取了比私营单位更宽容轻纵的态度,以至辞退公告看起来似乎都像在极力挽留该名公职人员,所谓穷尽了所有手段最后才将其公告辞退。

而之所以让公众产生上述联想的原因又在于,此前甘肃一国企煤矿分公司也在当地媒体上发布启事称,该公司职工赵某等61人无故多次或长期旷工不上班,要求这61人自启事登报之日起15日内限期返回单位并确保出勤正常,逾期不到者,该公司将按照相关规定解除劳动合同并终止劳动关系。而更早之前,吉林一国企发布的“限期返岗”通告中也称,该单位甚至有人早在2008年就已离岗,至通告发布时已长达16年之久,该国企在这份通告中,同样并未径直将长期脱岗人员辞退或开除,而仅是要求其首先在规定时间内返岗。

若将上述辞退公告、限期返岗通告和私营公司对待员工的旷工处理进行对比,当然会很容易就得出对违规公职人员过度轻纵的印象。所以也有媒体直接评论,对于公职人员和国企高校的工作人员,若其长期脱岗,“不磨磨唧唧,不喊话‘你快回来’,直接开除了事”,应该成为处理的样板。

上述处理看似手段雷霆、态度鲜明,也符合公众对于公职机关应严格管理公务员的期待要求,却并不符合法治的基本要求。即使公务人员相比普通人要承担更高的道德义务和法律义务,但其与行政机关之间仍旧属于法律关系;其对于行政机关,不仅负担义务,同样享有权利。

具体至公职关系的成立和消灭上,《公务员法》同样明确,公务员享有“非因法定事由、非经法定程序,不被免职、降职、辞退或处分”的权利。所以,即使行政机关因公职人员未履行法定义务而对其予以免职、降职、辞退或是处分,仍旧要履行通知公务员本人、听取其陈述和申辩的责任,尊重其申诉和控告的权利。如此规定,正是为了克服认为公务员和行政机关之间乃特别权力关系,公务员在进入行政机关之后就需牺牲其所有的基本权利和独立人格,对行政机关也要恪守特别牺牲义务的传统观念。所以,对个人权利的维护,不仅不能因其身处低位就有所亏欠,也不能因为其看似高位就刻意克减,依法平等对待永远是法律的基本要求。

写到此处,想起在课堂上讲到《公务员法》时总会提及的一个条文:《公务员法》的第95条。该条规定,公务员若对处分,辞退或者取消录用,降职,定期考核定为不称职,免职,申请辞职、提前退休未予批准等人事处理不服的,“可以自知道该人事处理之日起三十日内向原处理机关申请复核;对复核结果不服的,可以自接到复核决定之日起十五日内,按照规定向同级公务员主管部门或者作出该人事处理的机关的上一级机关提出申诉;也可以不经复核,自知道该人事处理之日起三十日内直接提出申诉”。

若对比本条和《中华人民共和国行政复议法》《中华人民共和国行政诉讼法》的规定会发现,如果公民已具备公务员身份,其对行政机关的处理决定就再无申请行政复议或提起行政诉讼的权利,而只能是向行政机关进行申诉和复核。与复议诉讼相比,复核和申诉仅属于内部救济程序,不仅处理机关不具有中立性,其对当事人权利的保障也难与外部法律救济程序相比。

所以,从这个角度看,我国公务员管理的法治化尚未彻底实现,认为公务员和行政机关有特别的人身依附和隶属关系,也要有特别牺牲和特别服从,甚至取消其法律救济权利,而代之以内部救济的观念也仍牢固地规定于《公务员法》中。所以,从内部行政法治化的角度而言,尽管行政机关对公职人员的确要严格管理,但这种严格管理也不能以彻底牺牲公务员的基本权利和程序保障为前提。

舆论为何对长期脱岗的公职人员格外无法容忍?

包括公务员在内的所有人的基本权利都应受到法律保护,法律也不应因为当事人的身份不同而在基本权利的保障方面作出差异处理,这是法治的应有之义。但公众和媒体对长期脱岗的公职人员表现出格外的苛责和无法容忍,同样有其社会背景。

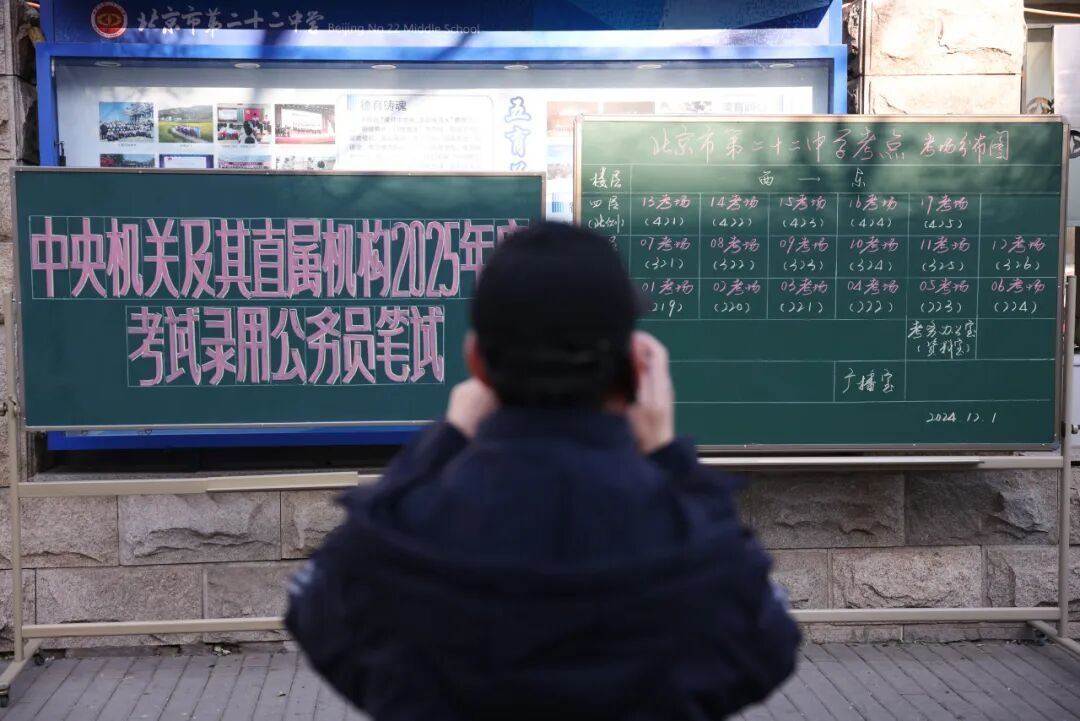

在国人眼中,公务员的工作素来都是稳定的铁饭碗,其薪资回报或许有限,但“稳定”是其与私营单位工作的重要区别。尤其是过去几年,伴随经济发展趋势的放缓,越来越多的年轻人选择考公考编,“宇宙的尽头就是编制”甚至成为年轻人的择业信仰。国家统计局的官网数据也显示,仅2024年全国考公报考人数就高达303万人,这个数字无疑反映出不确定性日渐增强的时代背景下,公务员职位对普通人的强烈吸引。

既然那些已然“上岸”的人获得了如此稳定的“铁饭碗”,无需再忧心仅因公司经营不善就面临失业的风险,也享受了所有公职工作的社会荣誉和稳定红利,那么公职人员就应该恪尽职守,而占着编制不在岗在业,甚至长期脱岗乃至领取空饷,无疑是在挤占公共资源,也是对纳税人资金的无端浪费。

在此背景下,要求对这些长期脱岗的公职人员严格处理,甚至是执行更高标准与更快节奏的处置手段,同样可以理解为是对公职工作所应有的良好公共形象的维护。

不过,既然《公务员法》已经对长期脱岗的公职人员应如何处理作出规定,就应该遵守法律的规定,即使这些公职人员未履行其公职义务,甚至造成了恶劣的社会影响,也应按照法律规定的方式予以处理。

在上述辞职公告爆出后,还有评论称,很多私营公司早在日常管理中实施极为严苛的规定,例如迟到/早退1小时就视为旷工半天,3小时就视为旷工一天,全月累计旷工6天即可解除劳动合同。既然公职工作的社会评价更高、稳定性更强,那就应执行和私营公司一样严苛的管理。

这一观点,忽视了公务员的公职关系由《公务员法》调整,而私人雇佣关系由《中华人民共和国劳动法》来调整的事实;其次即使是私营公司,受雇者的权利同样受到劳动法的保障,其工作权也并非就是私营单位可任意处置的对象,甚至是网友列举的,例如迟到/早退1小时就视为旷工半天,3小时就视为旷工一天,全月累计旷工6天即可解除劳动合同,是否符合劳动法仍有在法律上检视的空间。

法律如何处理公务员长期脱岗的问题?

针对公职人员长期脱岗的问题,近年国家已经开始进行力度空前的集中治理。

例如2025年9月,人力资源社会保障部、中共中央组织部、中央编办和财政部就已发布《关于建立机关事业单位防治“吃空饷”问题长效机制的指导意见》,对于包括在机关事业单位挂名并未实际到岗上班,但从机关事业单位领取工资、津贴补贴的;因请假、因公外出期满无正当理由逾期不归或旷工等原因,按规定单位应当与其终止人事关系,但仍在原单位领取工资、津贴补贴等“吃空饷”者,要严格进行监督管理且及时核查处理,不仅要对违纪违规者依法进行处理,对涉嫌违法犯罪的还要移交司法机关,由此对公职人员长期脱岗和吃空饷的行为形成有效震慑。

除强化对长期脱岗和吃空饷的监督管理外,近年来从中央到地方的行政机关都传递出精简编制的信号。

例如今年4月,河南省发改委就发布经济体制改革的十大案例称,省直层面,除学校和医院外,事业单位精简60.7%,撤销科级和事业编制16名以下事业单位以及“空壳单位”137个,事业编制精简46.9%,厅级领导职数精简9.3%,初级领导职数精简25.5%。

精简编制的趋势也说明,在经济发展趋势整体放缓的背景下,不仅公众无法容忍脱离于社会的“清闲工作+稳定福利”,行政机关对于公职人员也提出了更高的尽职履责要求:既然公务员的岗位攸关公共财政,那就必须“在其位谋其政”。

综上,舆论对于长期脱岗人员的激烈情绪,反映的是公众对于更公平的社会规则的期待,这种期待不仅指向公职人员的尽职履责,还有对于基于社会身份就享受不同待遇这一传统观念的明确反对。

但在打破旧规则、确立新规则的过程中,法律是应谨守的界限和指针,即使对于违法违纪公务员的处理,也应在法治的框架下进行。若突破法治的边界,再美好的构想可能也会轻易就变成对他人权利的倾轧和对稳定秩序的破坏,这一点适用于道德有亏的违法犯罪人,也同样适用于那些严重违背公众信赖和期待的公职人员。

“法治理想国”由中国政法大学教师陈碧、赵宏、李红勃、罗翔共同发起,系凤凰网评论部特约原创栏目。

主编|萧轶