从小作坊走出的泉州首富,承包三代人记忆

作者:吴迪

前不久,加多宝和王老吉就“王老吉”商标的海外所有权问题,开启了新一轮唇枪舌剑。

双方你来我往,打出了火气,王老吉甚至发文称:“有病去医院,有事找法院。”

商标归属作为陈年老账,是非对错交由法院评判,我们不加妄测。

不过说起凉茶品牌,我最爱的既不是王老吉也不是加多宝,而是不少人心中的“凉茶备胎”——和其正。

为什么?一是和其正的口味并不差,二是够便宜。

在楼下小卖部,310ml的罐装王老吉、加多宝售价3.5元,但500ml的和其正售价4元,1L装更是仅售5元,可谓性价比拉满。

不过很少有人知道,其正背后站着的,是一个巨大的食品帝国——福建达利食品有限公司。你可能对这个名字比较陌生,但说起它旗下的零食品牌,你一定倍感亲切:

达利园蛋黄派、可比克薯片、好吃点饼干、豆本豆豆奶、乐虎功能饮料……这些零食饮料,承载了几代人的共同记忆。

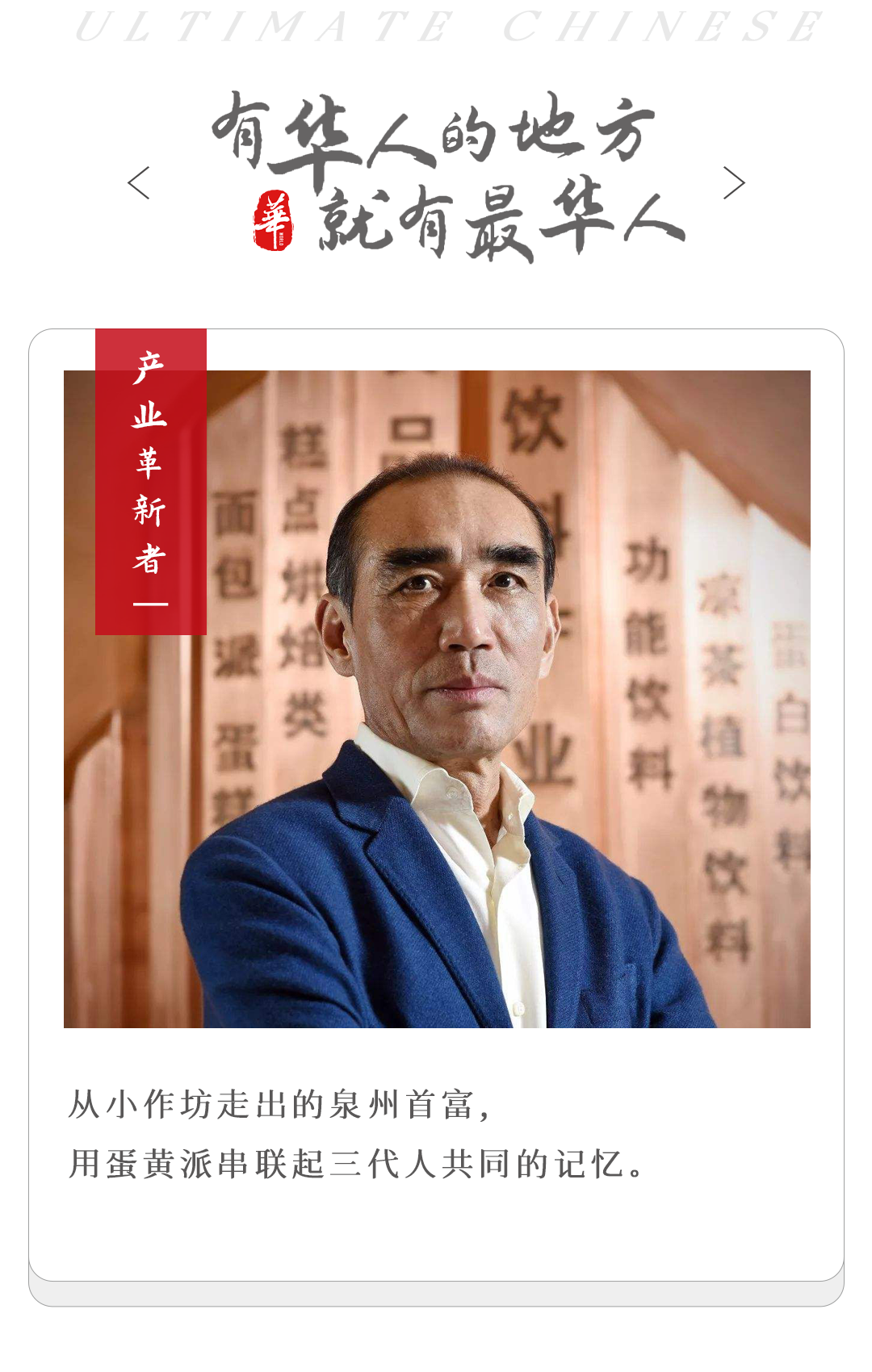

而串联起这些国民品牌的,正是传奇闽商许世辉。

1989年,他带着全部积蓄租下一间石头房,从泉州一家小型饼干厂起步,在市场经济的浪潮中摸爬滚打,用36年改写了中国零食行业。

● 许世辉

如今,他的成功方法论仍被业内视作经典,而这一切的核心,可浓缩为四个字:

达利模式。

一块饼干的传奇

1958年,许世辉出生在泉州市惠安县的一个农民家庭,他的崛起轨迹,与泉州这座千年商都的兴衰紧密交织。

今天的泉州,经济实力在福建名列前茅、文化底蕴深厚,是闽南地区当之无愧的经济和文化中心。

但回溯至上世纪前半叶,这座城市却曾深陷极度贫困,主要原因,是日本的觊觎和破坏:

早在明清时期,倭寇频繁侵扰东南沿海。统治者为防御外敌,实施长期海禁政策,但也摧毁了泉州作为宋元“东方第一大港”的经济根基。

● 抗倭名将俞大猷。图片来源:泉州旅游协会

抗战时期,日军多次派飞机对泉州各县城乡进行狂轰滥炸,犯下灭绝人性的罪行。马可・波罗笔下的“光明之城”,就此沦为焦土,长期难以恢复元气。

生于这样的时代背景下,许世辉的童年在贫穷与饥饿中度过。他甚至没能读完小学,便早早辍学回家,靠务农和打零工贴补家用。

不过,随着解放后的工业建设,泉州经济也开始复苏。待许世辉稍大时,得以在家门口集体所有制的食品工厂里当工人,算是过上了安稳的生活。

虽然吃上了“大锅饭”,但深植在许世辉骨子里的,却是历代泉州商人那股如晋江奔腾不息的拼搏精神。

工作中,他主动钻研技术、做事勤恳踏实,这份劲头很快被命运回馈——领导看中了他的能力与态度,不久便将他提拔为基层干部。

及至80年代末,改革开放的春风吹遍华夏大地,泉州这座商贸之城的经济动能彻底被唤醒,新时代的泉州商人将“爱拼才会赢”视作信仰,一大批民营企业如雨后春笋般冒出。

在食品厂扎根了十年之久的许世辉,对行业的全貌、生产流程与市场痛点都有着深刻认知:

彼时,泉州的鱼皮花生、蜜饯、五香瓜子等休闲食品已经初具市场规模,但整个行业缺乏一个头部品牌,产品也缺乏标准化意识。

面对前所未有的时代机遇和行业机遇,而立之年的许世辉选择拼上一把。1989年9月,他投入全部身家买下一条二手饼干生产线,并在惠安老家租下了一间石头房,成立了美利食品厂,这也就是达利食品的前身。

没多久,一款名为“美利牌”饼干问世,一经推出就迅速打开市场,从福建一路卖到了沈阳、成都,尤其是在成都,美利牌饼干一度卖到断货。

看似轻而易举的成功,实则是许世辉对市场极为深刻的洞察:

在80年代,饼干这类零食的市场需求可不是为了解馋,而是为了应对婚丧嫁娶等民俗活动,在酒席上撑场子。

但当时的零食行业,其实是个草莽江湖,市场上的饼干、瓜子几乎都是论斤散称,卖相实在不够好看。

许世辉正是捕捉到这一空白,才为美利饼干设计了精美的独立包装,从而在市场上独树一帜。他的这一举动,不仅启蒙了整个闽南食品行业的品牌意识,更展露出这位闽商的核心竞争力:

对市场痛点与产品价值的敏感度,远超同期从业者。

蛋黄派和可比克

1992年,改革开放的浪潮进一步席卷全国,中国企业站在了机遇与挑战并存的关键节点。

那一年,许世辉拿着美利牌饼干赚来的丰厚利润,与加达集团合资成立了福建惠安达利食品有限公司,并投建了第一个自有产权基地,正式推出“达利”品牌。

同在那一年,以旺旺为代表的台资企业,以及外资食品企业开始大举进入大陆市场。这些企业财力雄厚,产品又极具辨识度,一入场便成为行业巨头,给本土食品企业带来了前所未有的竞争压力。

● 1992年,旺旺在湖南建厂

面对外来“鲶鱼”的冲击,两条路摆在了达利面前:

要么混吃等死,等着被巨头吞并和消灭;要么主动出击,在竞争中变得强大。

许世辉判断,休闲食品行业正向日常消遣的方向升级,总的市场规模是不断扩大的。所以,他不仅拒绝了国际巨头的收购,更是在金融危机中逆势扩张,以图更大的市场规模。

但所有的野望,终究要靠过硬的产品支撑。

许世辉打造的第一款“拳头”产品,名叫蛋黄派——这款家喻户晓的零食,也是“达利模式”的第一次实践。

将时间推回到1997年,彼时韩国食品巨头好丽友于河北廊坊竣工了在华的第一家工厂,好丽友派开始在中国市场流行起来。

别看今天好丽友在山姆被新时代中产嫌弃,但在90年代后期,它可是当之无愧的高端零食,两块多一个的售价只有北上广的富人才吃得起。

许世辉在做市场调研时,一眼就相中了这个设计新颖、自带洋气调性的零食品类,迅速开辟新产品线,模仿好丽友推出了达利园巧克力派和达利园蛋黄派两款产品,但售价仅为好丽友的1/3。

● 达利园蛋黄派(左)和好丽友蛋黄派(右)

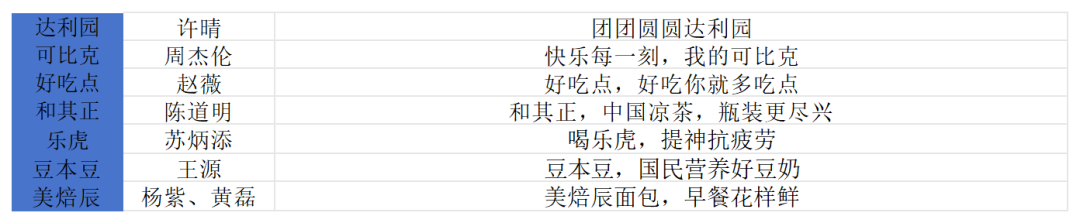

为了迅速打开市场知名度,达利趁着电视剧2003版《笑傲江湖》在央视热播,请来了饰演任盈盈的许晴当代言人,靠着一句“团团圆圆达利园”,自此走进了千家万户,彻底俘获了消费者的芳心。

看着达利园蛋黄派热卖,许世辉还没高兴多久,就马不停蹄地在其他品类的零食上复制蛋黄派的成功模式。

同在2003年,许世辉盯上了薯片赛道。当时国内的高端薯片被品客、乐事等外资品牌牢牢把持,低端市场家庭装虽然便宜但又非常繁杂,尤其缺乏强势品牌。

许世辉看准这个潜藏的机会,又玩起了“模仿”与跟随好丽友派的那套策略,推出了可比克薯片:

在街头的小卖部里,可比克以低于乐事三分之一的价格初步打通了市场;又在2005年签下了红遍大江南北的周杰伦作为代言人,以时尚、快乐、潮流、酷炫作为卖点,在各大电视台进行广告轰炸。

● 可比克

记得那会儿,周杰伦还同时代言了百事可乐,可比克+百事可乐也成了当时最“权威”的饮料零食组合。

起底“达利模式”

蛋黄派与可比克的接连成功,让许世辉找到了一套可复制的“爆款制造机”,即锚定头部品牌+当红明星代言+打通下沉渠道。

在产品上,达利很少凭空打造新品类,而是锚定不同品类的头部品牌,吸纳其产品的核心卖点、用低成本的模式进行复刻,迅速抢占市场份额。

比如蛋黄派,就是复刻好丽友派的“松软口感+流心内馅”,可比克则对标乐事的“薄脆口感+经典口味”。

这种做法的好处在于,让消费者无需重新接受新品牌教育,看到产品就知道“它和某大牌很像”,从而愿意尝试。

在营销上,达利的打法同样是教科书级别的。无论哪个产品线,都采用当红一线明星代言+极具传播性的广告词,通过在电视上进行高密度广告播放,让产品能够很快触达消费者。

对于刚繁荣起来的中国消费市场来说,这些要素的结合,有着很强的市场号召力。

● 达利食品的代言人和广告词

客观来说,达利的确在产品和营销上喜欢使“巧劲”,当然也有人诟病它的产品是“山寨货”,只会模仿不会创新。

但在食品行业,奉行“模仿战略”“低价战略”“营销战略”的企业数不胜数,达利食品能独占鳌头,还隐藏着更深层次的商业模式设计。

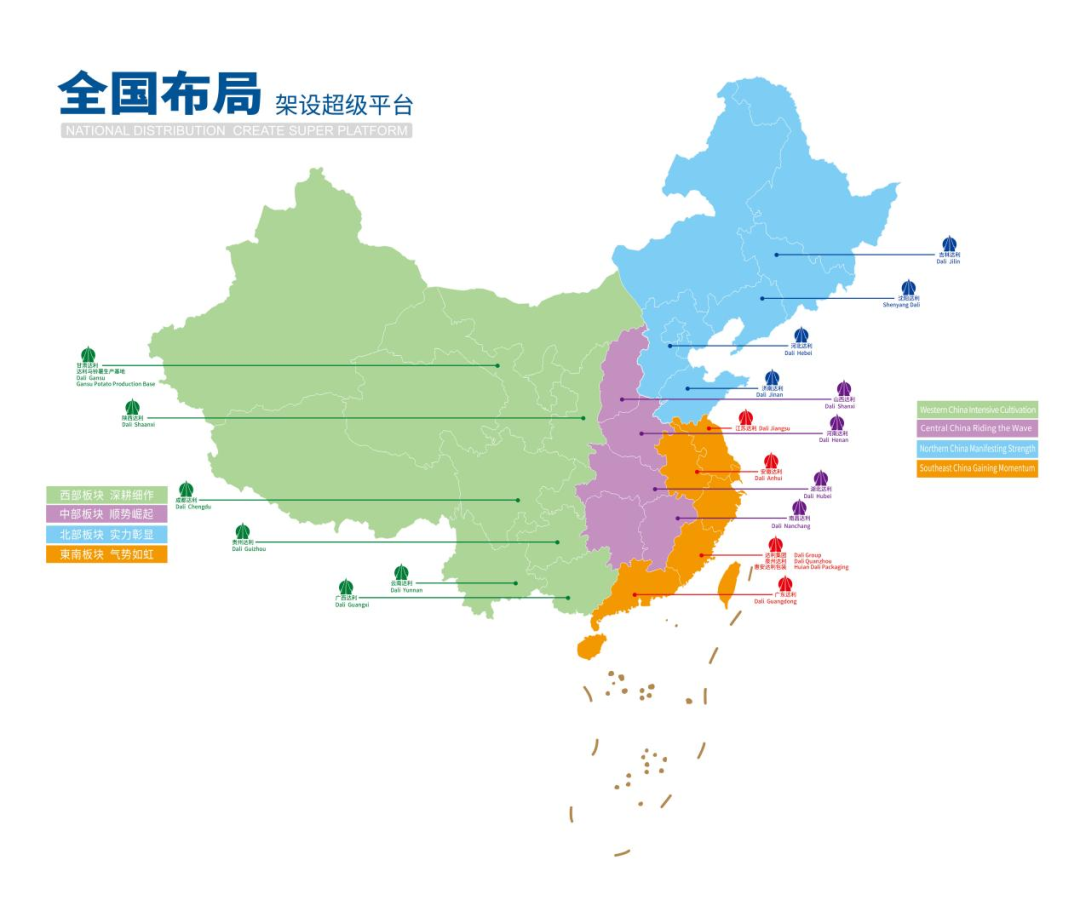

在我看来,真正让达利在与外资品牌对抗中站稳脚跟的,是它无与伦比的下沉力——铺满全国乡镇小卖部的渠道网络。

相信很多人都有这样一个感受:过去,家门口的小卖部几乎见不到乐事的身影,只有到市区的大超市才能买到乐事薯片。

当时的外资品牌普遍认为,中国乡镇市场分散、单店进货量小、配送成本高、消费力不足,所以对下沉市场的覆盖既没精力也没耐心。

但正是这份傲慢,给了许世辉在下沉市场找到了弯道超车的机会。

为了快速铺开渠道,许世辉的打法简单粗暴:让利给经销商和商家。

有数据显示,很多大牌零食的出厂价约为零售价的60%,但达利食品给予经销商的出厂价,仅约为零售价的50%。

相较之下,经销商当然更愿意选择推介达利的产品。由此,达利的经销体系很快辐射到市县、乡镇,甚至偏远山村的小卖部。

● 包装亲民的达利园派

接地气的打法,让达利的产品能以最快速度出现在县城的杂货店、村口的小超市里。当年在农村过年走亲戚时,拎两箱达利园蛋黄派,几乎是最体面、最实用、最方便购买的礼物。

● 达利工厂全国布局,有效降低了物流成本。图片来源:达利集团官网

更关键的是,达利通过规模化生产降低了成本,再配合下沉渠道的低流通成本,让产品既能卖得便宜,自己和经销商还能赚钱,形成低价不低利的良性循环。

就拿500ml和其正来说,4元的售价不仅让消费者觉得性价比拉满,终端2.9元的进价也让小卖部有利可图——高达27.5%的毛利,在饮料品类中相当优益。

久而久之,一个达利、经销商、小超市、消费者都满意的庞大经销体系构建起来。借助这个体系,达利每每在产品端打造新品,都能立刻触及全国各地的消费者,形成强有力的护城河。

在产品+广告+经销渠道三板斧下,2015年,57岁的许世辉带着达利食品成功敲响了港交所的钟声。

● 许世辉和女儿许阳阳在港交所敲钟

上市当年,达利总营收高达168.65亿,净利润高达29亿元,是当之无愧的中国休闲食品之王。

爱拼才会赢

纵观达利崛起的30年,最关键的一点在于:许世辉抓住了经济发展下,消费者对休闲食品需求的逐步升级。

推出独立包装的饼干、模仿国际大牌推出更具性价比的竞品,都概莫能外。

但近十年来,国内的消费环境迎来更为剧烈的变革,剧烈到达利开始跟不上节奏。

电商的兴起,缩小了达利在传统经销层面的优势;城市化的进程,打破了大城市和小县城间商品流通的不平衡;消费的升级,让好丽友都成了中产喊打的对象,更不用说随着爷爷奶奶辈一起消失了的蛋黄派……

在新消费的冲击下,达利也于2023年6月主动从港交所退市,暂别了资本市场。

不过,退市并不代表达利不行了。一方面,达利集团资金充裕,无迫切融资需求;另一方面,港股对食品企业的估值长期偏低,难以体现其行业地位。

事实上,在2022年,达利的年营收依然接近200亿元,截至2024年,达利集团的年纳税额更是连续6年超过10亿元。

所以说,退市并非达利的失败,也并非许世辉的失败——恰恰相反,达利与许世辉在泉州早已成为备受尊崇的存在。

达利食品的崛起,极大推动了泉州健康食品产业的发展,甚至成为当地九大千亿级制造业集群之一。

除了达利,大家耳熟能详的盼盼小面包、雅客糖果、亲亲虾条、回头客铜锣烧等产品,也全都来自泉州,几乎统治了中国零食的半壁江山。

这些企业不仅创造了可观的就业岗位与税收,更成为泉州制造的闪亮名片。

此外,在企业传承方面,许世辉也完成了布局。他将达利的担子交给了女儿许阳阳,自己则投身公益事业:

在教育领域,许世辉发起设立“惠安县亮亮教育基金”,连续十余年向师生发放奖学金,累计发放金额超过1亿元;

2017年,他更是捐资10亿元发起成立惠安县亮亮教育基金会,并捐资兴建亮亮中学。

在敬老领域,达利连续14年发放敬老金累计超过1亿元,惠及惠安部分村镇60岁以上、没有退休金的老年朋友超过10万人次。

截至2024年,达利累计捐赠超过人民币20亿元,先后三次被民政部授予“中华慈善奖”。

从“爱拼才会赢”的创业初心,到深耕公益的责任担当,许世辉早已成为闽商精神的鲜活注脚,赢得了泉州乃至全国人民的敬重。

而达利的脚步也未停滞,在许阳阳的带领下,这家老牌企业正以全新姿态破局——当父亲的经验难以适配新消费浪潮,这位女掌门精准锚定了出海赛道。

今年8月,达利食品集团正式宣布其在印度尼西亚的生产基地布局,开启国际化战略的新征程。

此次出海,达利捕捉的正是后发崛起的东南亚市场:这里年轻的人口结构、快速壮大的新中产阶级,恰似数十年前中国休闲食品市场的黄金起点。

的确,世界永远在变,消费浪潮奔涌不息,没有永恒的商业模式,却有不变的周期规律——恰如泉州城内对望千年的东西塔、横亘海上的洛阳桥。

● 泉州东西塔,是中国最高的石塔。图片来源:摄图网

从石头间的饼干厂,到扬帆起航下南洋,达利两代人的商业接力,也无非是再次印证闽南人印证过无数次的那句话:

敢为天下先,爱拼才会赢。