新冠没有消失,也不会消失

新冠今年曾在全国范围内掀起过一波发病高峰,那是在3~5月,新增确诊病例逐月飙升。这被认为是中国2025年首个发病高峰水平(first peak level)。“首个”,也意味着这可能不是今年唯一的一波高峰疫情。

新冠时不时再掀波澜,这样的场景在过去几年屡见不鲜。经历过疫情生活的人们早已达成了“共识”:新冠这个病,隔一段时间就会来一波,有的人症状像感冒,有的人症状会严重点,发烧、刀片嗓、浑身酸痛,但免疫功能正常的人过段时间总会痊愈的。

在这种现实下,人们好像还关心新冠,毕竟社交媒体上仍时不时有人晒出自己“又阳了”的经历,甚至成了某种打卡标签。但另一方面,人们好像又不关心新冠了,有症状了不一定测,是就是吧;测了呈阳性,没啥,阳了就阳了吧。

但偶尔,一个问题也会从内心深处浮现:新冠,到底什么时候能彻底消失?

实际上,新冠可能永远不会消失。病毒存在着、演化着、与人类共存着,塑造着一代人的记忆,甚至也塑造着人类社会的模样。

不消失的疫情,波动的疫情

今年国庆中秋假期正式到来之前,国家疾控局曾发布过一条通知,名为《关于做好2025年国庆中秋前后及秋冬季新冠病毒感染等重点传染病防治工作的通知》。其中提到国庆中秋前后人员流动和聚集活动增多,疫情传播风险和防控难度加大,要求各地各部门高度重视假期前后新冠等重点传染病防治工作,并鼓励公众做好个人防护、关注疫情动态、做好健康监测、做好旅途防护。

《关于做好2025年国庆中秋前后及秋冬季新冠病毒感染等重点传染病防治工作的通知》|截图

这是重要节假日、旅行黄金期到来之前的惯例。类似的通知上一次出现是在2025年五一假期到来前,再上一次是2025年春节假期前,再之前则是2024年国庆假期前。和很多官方通知一样,这些用语严谨但略显套路化的消息淹没在了纷繁复杂的信息流,以及人们对于假期到来的期盼中。

但这样的警示并非杞人忧天。在疫苗加持,且病毒扫荡过几乎所有人后,集体的免疫屏障曾让新冠的感染进入一个低谷期。大规模感染退潮后,随着时间推移,人群免疫力下降,病毒继续演变,再加上季节轮替、定期到来的旅游旺季,新冠的活动呈现出了这样一种模式——似乎每隔几个月,它就会掀起波澜,依然存在的重症和死亡病例也提示着新冠从未离场。

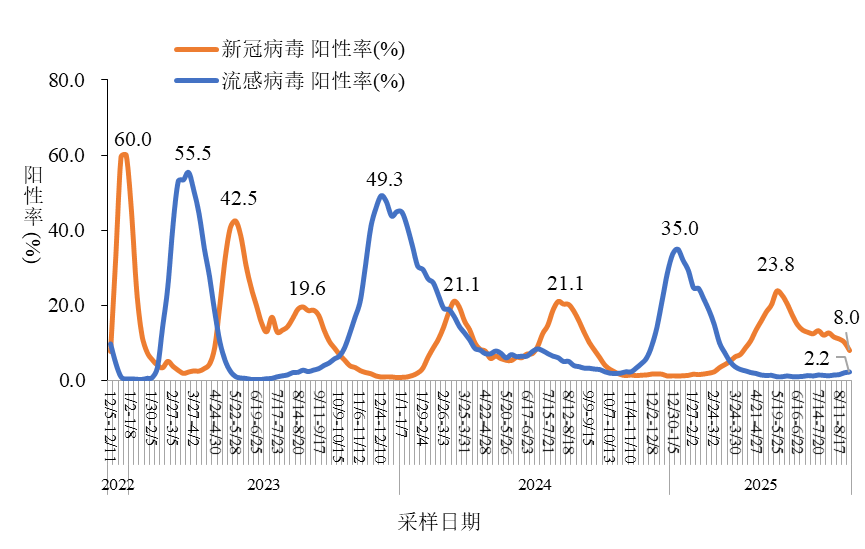

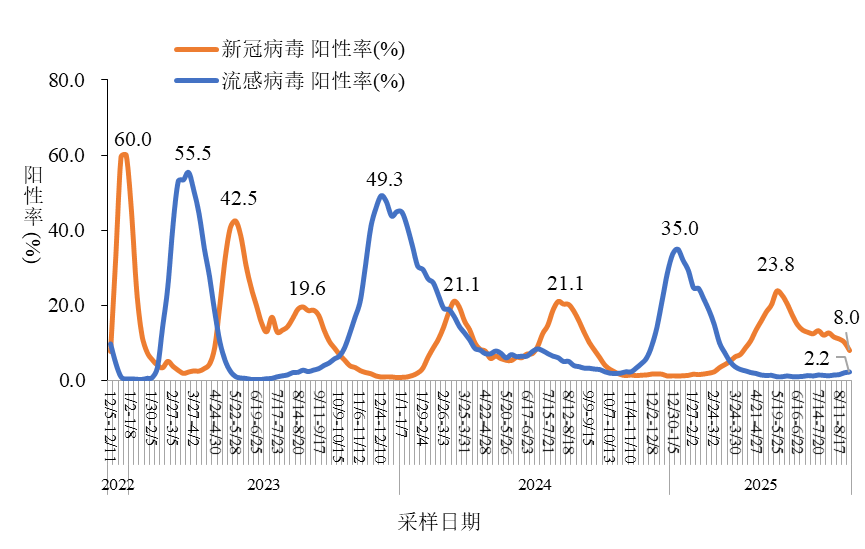

据统计,在第一波全人群大规模感染后,全国范围内至少出现过5次较为明显的感染高峰。第一次是在2023年4月~6月,第二次是在2023年8月~9月,第三次是2024年2月~4月,第四次是2024年7月~8月,再就是上述提到的今年3月~5月这一波高峰,每次疫情持续时间为2~3月。而在这几次明显高峰之外,还有地区范围内存在的局部发病高峰。

图中黄线为全国哨点医院新冠病毒阳性率变化趋势,可见6个较为明显的波峰,其中第一个最高的波峰为2022年底~2023年初的全人群大规模感染|参考资料4

2023年5月5日,世界卫生组织(WHO)宣布新冠疫情不再构成“国际关注的突发公共卫生事件”。这是疫情转变的一个节点事件。当时很多媒体在宣传这个消息时,称这意味着“新冠终于结束了”,人们欢呼,为即将到来的、更为自由的生活。

但有些细节被选择性地忽视掉了。宣布这个消息时,WHO新冠大流行突发事件委员会虽然建议,“现在是过渡到长期管理新冠疫情的时候了”,但他们也承认病毒潜在的变异仍然构成不确定性。而这种不确定性,在之后的两年多里反而变得“确定”——病毒确实在持续演变出新毒株,引起人群中一波又一波的感染高峰。

这种时不时就会再来的小高峰,与第一波全人群感染时的强度自然没得比。但波动的高峰,依然给人们的生活和医疗系统带来负担。当新冠又袭来的消息出现在公共视野中,人们的情绪是两条线——一条是“管它怎么变,随便了”的摆烂式洒脱,另一条则是“到底有完没完”的疲惫哀号。

两条回声,此起彼伏,但都指向了一个更深层次的问题:新冠,能不能彻底退出人类世界?

新冠的活动,比一般呼吸道传染病复杂

传染病的传播经常有周期性。细分的话,周期性也有不同的类型,比如有些周期跟季节交替息息相关。

呼吸道病毒的传播,通常就有一定季节性,在冬季更容易发病。这种现象与环境、人体免疫、人们的行为模式都有关系。

从环境上来说,温度和湿度会影响病毒存活和传播的能力,干燥的冬季,咳嗽或打喷嚏产生的呼吸道飞沫水分蒸发更快、能形成更小的颗粒,因此更容易在空气中停留并向远处传播。干冷的空气也会干扰上呼吸道清除病毒的能力,削弱免疫系统的第一道防线,让人们对病毒更加易感。在较冷的月份,人们的行为也会发生变化,比如更爱呆在封闭的室内,当通风减少、颗粒物浓度更高,疾病传播风险也相应增加。

作为呼吸道传播的病毒,新冠的活动的确会随着季节波动。近几年的冬天,新冠病毒往往会和其他呼吸道传播疾病一起,引起一波秋冬季疫情,这其中包括流感病毒、呼吸道合胞病毒等。

但与这两者相比,新冠病毒的传播显然更为复杂。流感病毒、呼吸道合胞病毒有着跟随季节的、较为稳定的波峰与波谷。新冠的活动规律、高峰何时会到来,则更加多变。

让我们再看一遍前面出现过的这个图。图中蓝线为全国哨点医院流感病毒阳性率变化趋势,连续3年流感的高峰期都在每年年末到次年年初,波峰出现的时间较为稳定|参考资料4

有研究曾试图揭示新冠的周期规律。2023年发布的一项研究者中,研究者收集了同样处于北半球的美国3年来的疫情数据(2020年3月至2023年3月),发现新冠的活动有年度高峰期——周期为366天,这个数字表明,新冠大约每年有一次主要暴发,通常是初冬到仲冬时期;与此同时,新冠还存在一年三次的高峰——周期146.4天,这表明在年度高峰外,大约每146.4天,有相对较小但重要的疫情暴发,一年大概3次,常在冬末、春末和初秋达到高峰;甚至在这些之外,研究还报告了一些额外的、较小的峰值,表明可能存在更短的暴发周期。

这篇研究基于历史疫情数据,给新冠的波动规律描摹了一个轮廓。然而,这种“节律”只是统计平均,现实中疫情波动更为复杂,当流行的毒株发生变化,当人群免疫和社会干预措施有所改变,具体到某一波疫情时,仍然是“可预期但难精确”。

新冠的活动为何如此复杂?又是什么让它能一直在人群中留存并时不时掀起波澜?

当新冠撞上极端气候多发期

传染病的流行,本质上是病原体通过一定传播途径作用于易感人群,并在人群中广泛传播。这一看似简单明了的过程却包含多个环节,且各环节之间存在相互作用。而一种病毒想要更长久地存活并传播下去,既需要外界环境的助力,也离不开病毒本身的“自我优化”。

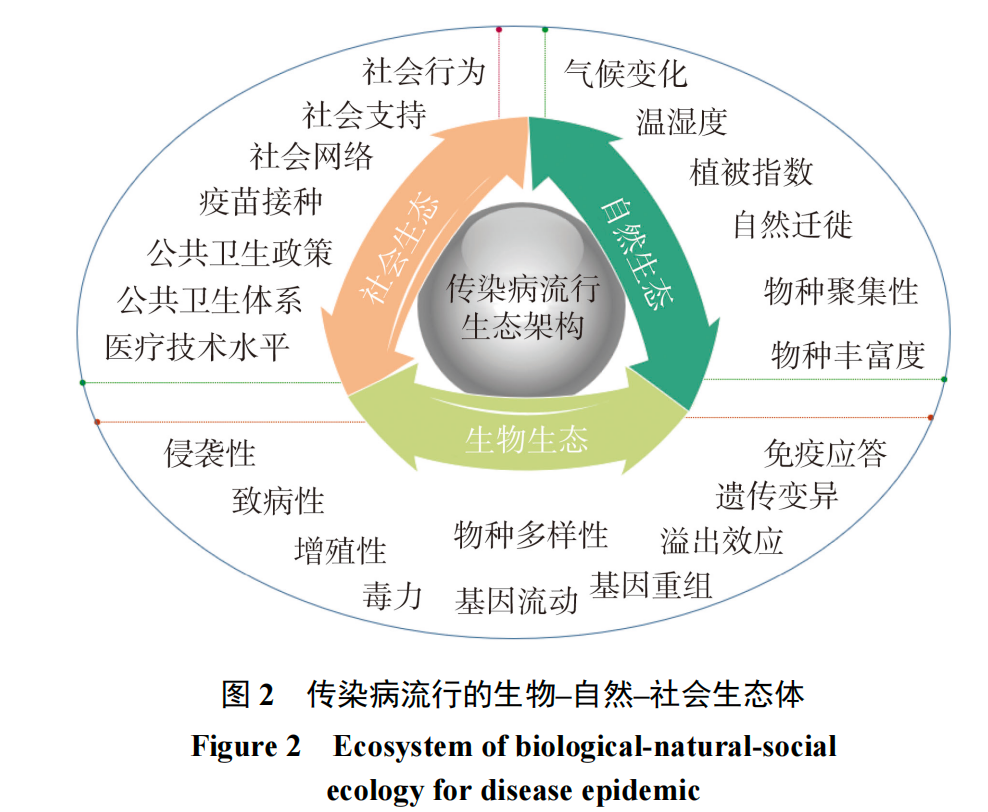

有研究者构建了传染病形成与发展的“生物–自然–社会生态架构”。在这个架构中,传染病的流行受到三个主要生态的影响,分别是生物生态、自然生态、社会生态。而每一种生态中,又包含多种具体要素(见下图)。

新冠的周期活动如此复杂,一定程度上在于,它在这三个生态纬度上,都有着很大的不确定性。

传染病流行的生物–自然–社会生态架构|参考资料11

其中自然生态就属于上述提到的“外界助力”。除了较为规律的季节更替,属于自然生态的气候变化也在影响着新冠的传播。作为一种新发传染病,新冠出现的这几年,正好迎面撞上极端气候多发期。新冠暴发时,正值全球有记录以来最热的年份之一(2020年),这之后的几年,全球高温干旱、野火、台风、洪水等极端气候事件更是频发。

虽然我们仍不完全清楚各种气候因素如何左右病毒的传播,以及它们之间的相互作用,但能确定的是:与新冠同时发生的气候极端事件会影响疾病暴露,增加人群对疾病的易感性,也削弱了卫生系统的急响应能力和应对多重压力的韧性。

气象灾难对新冠疫情的暴发与扩散,主要通过两个方面产生影响。

一方面,当环境变化迅速,极端气候事件频发,病毒会经历温度、湿度、风速多变甚至完全不同的新环境,也被推着发生更快、更灵活的变异。疫情初期,新冠病毒在气温0~10°C、湿度70%~95%的地区传播最为活跃,后来病毒逐渐适应更广泛的气候条件,比如在-15~26°C间仍维持着活力。极端变化的气候,一定程度上助长了新冠的变异。

另一方面,极端气候加剧的空气污染也为病毒传播提供了“温床”。空气污染物的增加,比如PM、NO₂和臭氧等,不仅削弱人体免疫系统、让人们更容易咳嗽,还能延长病毒在空气中的悬浮时间——此时病毒就像烟雾一样能飘更久更远,更容易被人吸进去。来自中国、意大利、美国等地的研究均显示,空气污染水平与新冠感染率之间呈现正相关,在PM和NO₂等空气污染物浓度较高的地区,确诊病例的增长速度更快,疫情曲线更为陡峭。全球估算显示,空气污染使新冠死亡风险上升约15%,在东亚地区甚至高达27%。

空气污染物的增加,不仅削弱人体免疫系统、让人们更容易咳嗽,还能延长病毒在空气中的悬浮时间丨图虫创意

气候系统高度复杂且混沌,大气、海洋、陆地等各个圈层之间存在多重相互作用。气候预测往往只能给出较长时间尺度(如月、季、年)的平均画像,却不一定能精准锁定未来几天到十几天内是否会出现极端天气——而这段时间窗口,已经足够一些传染病走完潜伏期,甚至引起一场不小规模的暴发。

来自中山大学和中国科学院大学的研究者在一篇研究中甚至提出,新冠疫情不仅是公共卫生危机,它本身可能就是气候危机的表现形式之一。全球变暖导致的极端气候事件可能增加病毒在人类与动物之间传播的频率与强度,高温与污染环境也催化着病毒表现出更强的适应能力,新冠的出现是偶然但也是必然,未来可能出现更多类似的微生物引发的疫情。

新冠的“优化自我”

生物生态是第二种影响新冠活动的生态,这其中最重要的是环境库的存在,以及病毒本身的演变。

人类历史上,第一个也是唯一一个被消灭的传染病,是天花。天花是一种严重且可能致命的病毒感染,疫苗的出现让它在世界范围内被消灭。第二个有望被彻底消灭的传染病,是脊髓灰质炎(俗称“小儿麻痹症”),1988年以来,野生脊灰病毒病例减少了99%以上。

然而天花之所以能被消灭,除了疫苗还有一个重要原因,那就是人类是天花病毒唯一的宿主。这种特性意味着,天花只能通过人直接或间接传给人,当人群中不再有人携带天花病毒,那它的传播就被掐断了源头。脊髓灰质炎病毒同样具有以上特性。“人传人”疾病的特性,让两者有了被消灭的前提。与此同时,天花病毒和脊髓灰质炎病毒感染后,均能产生持久的免疫力。

但新冠并不具备这些“能被掐断”的特点。无论是自然感染还是新冠疫苗,都不足以提供长久甚至终生的保护力,自然感染或疫苗诱导的中和抗体半衰期仅3~6 个月。更重要的是,新冠存在着所谓的“环境库”——除了人,很多动物也可能携带或感染新冠病毒。目前已确认新冠可自然感染数十种哺乳动物(蝙蝠、鹿、水貂、白尾鹿、猫等),并且在广阔的自然界中还存在着人类尚未监测到的野生动物“黑箱”,病毒完全可能在其中静默演化后“再出山”,重新进入人类群体。

当新冠的宿主不只是人,也意味着,消除它基本是不可能的。即使人群中通过某种方式暂时消除了新冠感染,环境库的存在,也让病毒可以在人与动物之间来回横跳,形成“动物—人”双向溢出。

广阔的自然界中还存在着人类尚未监测到的野生动物“黑箱”,病毒可能在其中静默演化后“再出山”丨图虫创意

同时,新冠病毒一直在通过演变“优化自我”,以便能在人群中长存。

新冠病毒刚侵袭人类世界时,学术界曾以为它会像2003年的SARS疫情那样,很快被扑灭。但事与愿违。接下来几年,新冠病毒不断演化和变异,先后出现Alpha、Beta、Gamma、Delta及Omicron等多种变异株。而Omicron更是持续变异,不断出现新的亚型。直到今天,世界范围内流行的毒株,依然可以视为Omicron的后代。

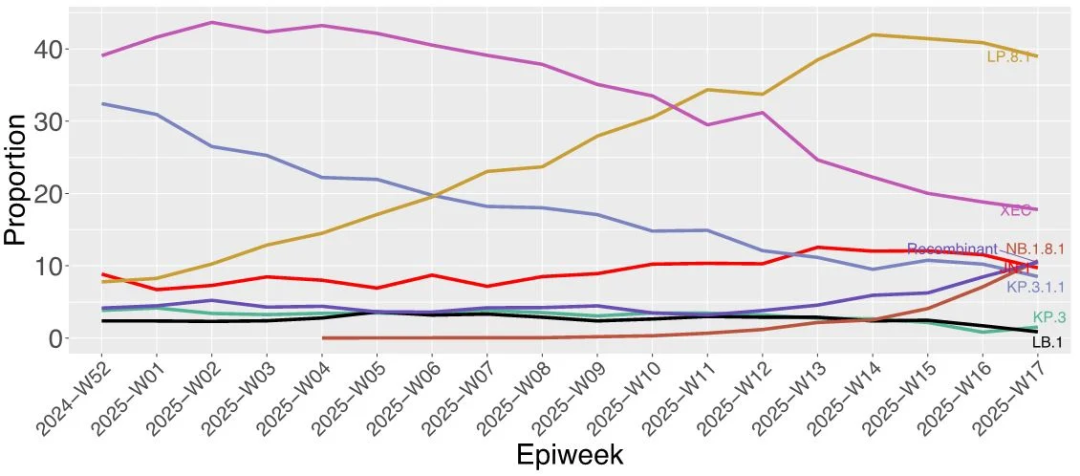

新冠的演变有多快呢?以2025年上半年为例,全球主流毒株在短时间内多次更替:1月以XEC为主,2月起LP.8.1占比上升并在3月中旬成为最常见的变异株,4月中旬以来NB.1.8.1检测量不断增加,逐渐占据优势。可以说,这段时间里,新冠平均2~3个月完成一次优势替换。

2025年1月至5月SARS-CoV-2关注变体和监测变体的比例|参考资料17

研究发现,疫情早期,新冠病毒的突变主要提升了“固有传播能力”——它是指病毒从上一个宿主体内排出、在环境中存活,并顺利入驻下一个宿主的能力,是致病微生物本身固有的特征。比如通过增强与人受体结合的能力,病毒不仅更易在宿主体内建立感染,还增加了宿主黏膜分泌物中的病毒载量,从而延长了排毒窗口。

流行病学中有一个指标叫做“基本再生数”(R0),它可以看作是固有传播能力的衡量标准。R0是指没有干预的情况下,在一个全部是易感人群的环境中,平均一个患者可以传染的人数。R0越大,病毒的传染力越强。新冠病毒原始株、Delta、Omicron变异株的R0分别为2.2、3.2、9.5,传播能力不断增强。

而当大部分人已经打过疫苗或感染过,病毒的变异方向发生了一些转变,在增加固有传播能力的基础上开始提升“免疫逃逸能力”,这一特征在Omicron谱系中尤为显著。

大型人群血清学研究显示,在Omicron变异株流行之前,全球已有43.9%的人群感染过新冠病毒,但随着2022年初Omicron变异株占据主导地位,全球出现新一轮的确诊病例高峰。朝着免疫逃逸这个方向的突变,可以让病毒更容易躲避掉机体的免疫识别和攻击,推动新冠的重复感染和突破性感染(完全接种疫苗后发生的感染)。

朝着免疫逃逸这个方向的突变,可以让病毒更容易躲避掉机体的免疫识别和攻击丨图虫创意

无论是哪种方向的变异,究其目的,新冠一直在“想方设法”留在人间。其实通过变异让自己传得更广、流传更久的病毒,新冠不是个例,但它有时候格外“聪明”。新冠病毒会在一些免疫抑制个体中长期存在,比如癌症、器官移植、艾滋病患者,甚至一呆就是几百天,在那里进行“突变试验”。比如刚发表在《柳叶刀·微生物》上的一篇研究,就描述了一个案例——一名免疫功能受损患者持续感染新冠病毒超过750天。

而越来越多的研究显示,在免疫功能低下人群中的持续感染,可能是新冠重要变异株(比如Omicron)的来源。

病毒传播过程中可能会遭遇“传播瓶颈”,它是指上个宿主体内有不同版本的病毒,可真正能通过飞沫进入下个宿主体内的只有极小一部分,很多突变会在传播过程中作废,当病毒遗传多样性减少,可选择的突变路径变窄,演化速度便可能受限。而长期慢性感染,使病毒得以探索更高效感染细胞的方式,突变可以慢慢攒、层层叠、组合出“更优解”,不用急着传出去。而检测也表明,从世界各地免疫受损者体内分离到的新冠病毒,携带的突变组合与后来横扫全球的变异株高度重合。

如果把病毒比作一个闯关游戏玩家,它遇到的每一关可能都是生死题——要不要适应新气候?要不要逃避免疫?要不要换宿主?想留在人间是所有传染病的“梦想”,但病毒的变异有时候充满随机性,如果选错就可能销声匿迹。而新冠,在每一个可能改变传播命运的节点,都走向了有利于自己的路。

人们不会停下脚步

病毒不偏不倚地冲击着人们,一波接一波,不少人甚至经历过二阳、三阳。

大多数新冠感染者可以完全康复,但有些人会发展为有中至长期影响的“长新冠”(long COVID),影响一个或多个身体系统。有多少比例的感染者会发展为长新冠,研究中的估值存在很大差异,大流行早期,全球估计表明,每100名新冠患者中约有6人会发展为长新冠。而最近的研究表明,发展为长新冠的几率有所降低,但数据仍然有局限,且主要来自高收入国家。

需要指出的是,长新冠并不是一种疾病,目前也没有实验室检测能确定一个人的某些症状就是长新冠引起的。在各种研究中,多是通过既往健康史、新冠感染史、健康检查(排除其他致病原因)、症状出现和持续时间等,来判断是否将症状表现归因于长新冠。

其中,疲劳、呼吸困难、肌肉或关节疼痛以及睡眠障碍是长新冠最常见的症状。目前发现,有些人群发展为长新冠的风险更高,包括女性、老年人、吸烟者、超重或肥胖者或有慢性健康问题的人;反复感染或需要住院治疗的严重感染者,风险也会增加。

时至今日,关于新冠可能在人们身体上留下的印记,相关研究一直在继续。比如就在今年7月,发表在《自然·通讯》上的一项研究基于15334名参与者的多模态MRI数据,发现与对照组相比,疫情会加速大脑衰老,平均增加了5.5个月,来自低收入、低教育、低就业、健康状况差地区的人群,受影响更严重。更值得一提的是,在这项研究中,无论是否感染过新冠,这种大脑加速衰老的现象都存在,但感染过的人更可能出现认知能力的下降。这表明,造成这种大脑衰老加速的更可能是疫情事件本身——经历过疫情时代的人,身体上就留着那份印记。

经历过疫情时代的人,身体上就留着那份印记丨图虫创意

新冠最严重的那波疫情已经成为过去,但留给人们的除了身体上的印记,或许还有心理上的印记。无论是疫情初期的约束,还是后续的重复感染浪潮,都没有让人们停滞,反而造就了疫情后独特的社会生态。

疫情初期,人们经历了几年并不自由的生活。2023年初新冠正式从“按甲类传染病管控”回归到“按乙类传染病管控”,这也意味着疫情管理真正步入常态化,据文化和旅游部数据,当年国内旅游总人次达到48.91亿,比上年同比增长93.3%,“五一”小长假期间国内出游人次达到2.74亿,甚至恢复至疫前同期的119.09%。近乎腰斩的旅游经济规模开始逐渐恢复,当时各种媒体将这种现象称为“疫情后的报复性出游、报复性消费”。

之后的几年,旅游、演唱会、音乐节、展览、体育赛事等,依旧火热。节假日期间,车票、机票、酒店预订量总是飙升,热门景区门口总是排起长队,朋友圈、微博、小红书被旅行照片刷屏,人们在用各种方式感受世界。人群的流动,周期性的流动,甚至是更加快速、频繁的流动,也为病毒的循环提供了另一重方便。

热闹背后,其实隐藏着复杂的社会心理。一方面,憋久了的人们渴望正常秩序,也希望补偿“失去的时间”。另一方面,它也暴露出某种焦虑——对未来的迷茫、对健康的担忧、对经济压力的无奈,让人们更倾向于“及时行乐”。有学者指出,这种“报复性”行为并非真正的“报复”,而是一种心理修复机制,是个体与集体在创伤后试图重建秩序的方式。而这种重建需要的时间或许是漫长的。

新冠可能不会彻底消失,未来我们还会反复遭遇感染潮,但好在,它也不再是当初那个陌生的黑箱。从恐慌到逐渐了解,从围堵到习以为常,或许难有终点,但有一件事至少是确定的:我们与它的关系正在重塑,而真正的“恢复正常”,或许不是回到疫情前的样子,而是明白社会不仅由数据构成,更由每一个真实的人、每一段被压抑又释放的情感、每一次试图找回生活掌控权的努力所构成。

参考资料

[1]https://www.chinacdc.cn/jksj/xgbdyq/202504/t20250417_306020.html

[2]https://www.chinacdc.cn/jksj/xgbdyq/202505/t20250513_306737.html

[3]https://www.chinacdc.cn/jksj/xgbdyq/202506/t20250605_307356.html

[4]https://www.chinacdc.cn/jksj/xgbdyq/202509/t20250905_310229.html

[5]https://www.gov.cn/lianbo/bumen/202509/content_7042566.htm

[6]https://www.ndcpa.gov.cn/jbkzzx/c100014/common/content/content_1915682880951324672.html

[7]https://www.ndcpa.gov.cn/jbkzzx/c100013/common/content/content_1915683584550014976.html

[8]https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news/item/2025-DON572

[9]https://www.cdc.gov/ncird/whats-new/covid-19-can-surge-throughout-the-year.html

[10]Shamsa EH, Shamsa A and Zhang K (2023) Seasonality of COVID-19 incidence in the United States. Front. Public Health 11:1298593. doi: 10.3389/fpubh.2023.1298593

[11]王玮玮,陈宇晟,朱建平,等. 传染病流行的生态架构与传播流行机制 [J]. 疾病监测, 2023, 38 (09): 1128-1133.

[12]Ford JD, Zavaleta-Cortijo C, Ainembabazi T, et al. Interactions between climate and COVID-19. Lancet Planet Health. 2022 Oct;6(10):e825-e833. doi: 10.1016/S2542-5196(22)00174-7. PMID: 36208645; PMCID: PMC9534524.

[13]https://www.mdpi.com/2071-1050/13/6/3029

[14]https://www.mayoclinic.org/zh-hans/diseases-conditions/smallpox/symptoms-causes/syc-20353027

[15]https://www.who.int/zh/news-room/fact-sheets/detail/poliomyelitis

[16]https://html.rhhz.net/zhlxbx/20221101.htm

[17]https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news/item/2025-DON572

[18]Markov PV, Ghafari M, Beer M, Lythgoe K, Simmonds P, Stilianakis NI, Katzourakis A. The evolution of SARS-CoV-2. Nat Rev Microbiol. 2023 Jun;21(6):361-379. doi: 10.1038/s41579-023-00878-2. Epub 2023 Apr 5. PMID: 37020110.

[19]https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/post-covid-19-condition-(long-covid)

[20]Mohammadi-Nejad AR, Craig M, Cox EF, et al. Accelerated brain ageing during the COVID-19 pandemic. Nat Commun. 2025 Jul 22;16(1):6411. doi: 10.1038/s41467-025-61033-4. PMID: 40695794; PMCID: PMC12284169.

[21]https://www.thelancet.com/journals/lanmic/article/PIIS2666-5247(25)00050-3/fulltext

[22]https://www.zgstly.net/CN/10.12342/zgstly.20220011

[23]https://www.gov.cn/lianbo/2023-05/03/content_5754040.htm