“AI大模型开闭源路线之争是伪命题,关键是…”

AI时代,中美之间的开闭源路线之争正在日趋激烈。以DeepSeek和Qwen为代表的开源AI大模型正在创造新的生态和潮流,并引领中国科技走向世界。但是也有不少人对开源模式心存疑虑,尤其是对开源软件的盈利模式产生质疑,怀疑选择开源路线究竟能在多大程度上带动地区经济发展,会不会为他人作嫁衣?

对于这个问题,我们可以从邻国日本找到参考。早在上世纪末,日本著名软件专家松本行弘就开发了开源语言Ruby,随后岛根县松江市围绕Ruby这一开源语言成功推动了地区IT产业,促进了相关产业发展。

近日,观察者网邀请到了岛根大学法文学院荣誉教授野田哲夫,请他基于自己的研究经验,谈一谈开源语言对于区域经济乃至软件生态层面的巨大影响。

野田哲夫对话观察者网

【对话/观察者网 唐晓甫】

观察者网:对于非编程相关人员来说,一般会默认编程语言都是开源的,毕竟如果不开源,作为一种语言就不会有太多人使用。但是大家对语言开源的定义似乎有一些不太一样。野田教授,您能否聊聊开源语言和闭源语言的区别?在Web1.0~2.0时代,从建立生态角度看,究竟是开源好还是闭源好?Ruby作为一种开源语言,在之前几十年中又扮演了什么样的角色?

野田哲夫:正如大家所知,从技术上讲,软件是否开源通常取决于源代码有没有公开,技术层面确实如此。但即便源代码是公开的,如果只是由某家特定企业或组织单独开发,我并不认为这就是开源。

我认为开源的特征在于:在超越企业与组织边界乃至国界的社区中,各种各样的人都能参与进来共同开发。因为如果只由某个特定企业来控制几乎全部的编程工作和生态建设,一旦该企业不复存在,开发者也会随之消失;而在开源社区中推进,就总会有人把它持续下去、接力传承,这也有利于生态建设。所以在我看来,不仅是开放源代码,还要把编译等活动的权限对外开放,才能称之为开源。

“Ruby之父”松本行弘

Ruby起初是由松本先生一人开发的,但他将源代码开放出来,吸引了各路人士参与,这使Ruby不断变得更好。开源不仅给Ruby本身赋予了意义,也是Ruby给世界的贡献。事实上,直到Ruby被开发出来之前,这样的开源尝试在日本并不多见。

但以Ruby为起点,日本参与其他语言以及数据库领域开源的人才也越来越多,比如参与Linux开发。就日本而言,我认为Ruby对日本的开源活动具有非常重要的意义。

观察者网:现在我们正在进入Web3.0时代,可以看到AI路线已经明显分裂为了开源和闭源两个路线,从您的角度看,您此前提到的开闭源特点会不会在Web3.0时代有所变化呢?

野田哲夫:产生这种疑问,无疑与ChatGPT的“闭源化”有关。但毫无疑问,并不是开源出现了,闭源就会消失,把“开源还是闭源”对立起来是没有意义的。当然,闭源软件也存在带有开源风格的开发方式,比如微软的Windows、Word、Excel,也有很多人都在使用,而且背后有庞大的组织参与开发。

我认为这两种开发风格都不会消失。而且既然有许多工程师参与软件开发,将其开发产品以闭源形式出售获取收益也是理所当然的。因此,网络世界今后会出现“开源”和“闭源”并存的形态,大家的产品会在彼此竞争与切磋中做得更好。

面向未来,全世界都需要与Web3.0时代相适配的软件。这也意味着包括现有操作系统在内的所有软件,都必须顺应这种变化做出改变和发展,以在竞争中存活。竞争对于软件生态也至关重要,意味着可以为用户提供多种选择,我认为竞争也必然会转化为对用户利益的保护。

这里我想举一个老例子,当年微软从Win7向Win8升级时候,曾经很快中止了对Win7的技术支持,使得很多Win7用户的使用体验非常不好。即便当时Linux、MacOS还并不普及,也不如Windows生态完全,但Windows系统升级并停止提供维护的操作,还是导致“用户疏离Windows”,转而去选择其他操作系统。

于是微软进行了反思,在考虑到各类包括开源操作系统的存在以及用户丢失的情况后,表示会延长对旧版本软件支持的时间。

Win8

所以我认为,正是因为有开源、因为有Linux的存在以及包括苹果MacOS的存在,用户可以在多个操作系统之间选择,多个操作系统之间也在彼此竞争,才促进了Windows的转变。而这种竞争在Web3.0时代仍然非常重要。

观察者网:自2006年起,日本岛根县就在试验一种新的区域经济发展战略,在其行政首府松江市致力于把开源运动作为地区经济和社会发展的核心推动力。您能否向中国读者介绍一下相关产业的发展情况以及经验?这种发展模式与选择开源语言的关系有多大呢?

野田哲夫:日本的IT产业布局以东京为中心,一般来说日本的软件开发工作都是基于闭源软件进行的。所以如果都是采用传统的开发路线,位于岛根县这样离东京较远地区的公司,就只能成为二级、三级乃至更次级的承包商,这意味着承包项目的利润十分微薄。

然而,在选择了包括Ruby在内的开源语言和软件后,即使是小型承包商,只要拥有技术能力,也可以直接参与较大项目开发并承接较大型工作。这也是我们在2006年启动这个项目的原因。在我看来,这个项目很成功,岛根县的IT公司可以通过Ruby获得更多更大的机会。

当然这也多亏了Ruby的创始人松本先生本人一直住在岛根县,他的公司也在岛根县。这是一个罕见的情况,因为像他这样的工程师一般都会在东京而非岛根县工作和定居。

由于松本先生常驻岛根县,所以他的公司就和岛根县的其他公司不同,可以直接承接更大的工程,而不仅仅是成为次级承包商。松本先生希望在家乡增加可以承接大工程的公司数量,带动家乡实现经济发展,事实上他也做到了。

当然,除了岛根县之外,日本其他地区也有很多Ruby工程师,包括在东京的工程师也在使用Ruby。而在日本以外,另一个Ruby工程师的聚集地就是美国的硅谷。但是从结果上来说,岛根县成了Ruby生态产业链的一个产业中心。

日本和中国都面临着严重的IT工程师分布不均的问题,越来越多的优秀工程师从地方迁往东京,但我们希望这些人才留在地方。对于软件工程师来说,参与开源语言和程序的开发非常有吸引力,因此若能在当地开展开源语言与软件开发,对留住和培养本地人才至关重要。而由于松江市有完善的软件社区和产业,无需去东京就足以让人们在本地学习与成长,这本身也是一大吸引力。

观察者网:现在中国也在大力面向全球推广DeepSeek、Qwen等开源大模型,您认为,中国能否复制相关经验,基于开源生态打造新的区域经济引擎?中国又能从日本经验和产业政策中学到什么?未来是否有可以合作的点?

野田哲夫:当然,我认为推进开源生态建设是必要的,毕竟ChatGPT正在走向闭源化,越来越成为一个黑箱。其生成过程、算法等等细节,我们并不清楚。如果所有人都只能依赖ChatGPT这类闭源AI具有较大风险。

我们可以把AI比作“老师”,大多数人在遇到不明白的问题时,都会想着去请教老师。可是一旦我们不知道这位“老师”是什么样的人,不知道他受过怎样的教育,我们就完全无法信任他。我们和AI的交互相当于是初次见面,我们正在通过对话来尝试与AI建立信任关系。但是在不了解AI内核的情况下就去请教AI并获取答案,我认为是非常危险的。

因此,我认为生成式AI的算法当然也应该以开源的方式推进,这和刚才谈到的微软案例是一样的。ChatGPT的技术实力固然很强,但同时也应该有各种开源生成式AI与之并存,在竞争中打造更好的产品。

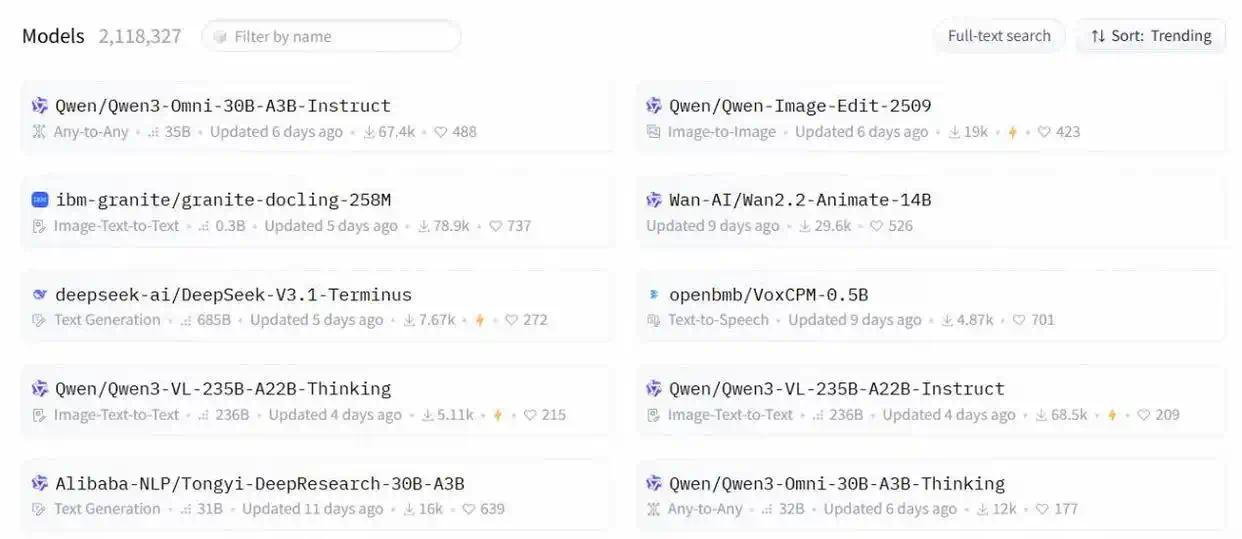

9月28日,全球最大AI开源社区Hugging Face正式发布2025年第三季度模型榜单,阿里通义实验室旗下共7款大模型成功入选“全球前十开源模型”

观察者网:从Ruby与岛根县的发展,我们能学到什么呢?尤其是在产业政策上能学到什么呢?

野田哲夫:不止于Ruby,开源本质在于这是一种跨越组织边界,尤其是跨越国境的协作,Ruby工程师已遍布全球,Linux亦然。展望未来,无论是生成式AI还是其他软件,都有可能在开源社区中通过跨国协作推进。只是,在那种情况下,并非所有人都能立刻成为具备参与开源项目能力的工程师。

现实中,深度参与Ruby或Linux项目的往往只有一小部分精英,全球人才也不可能瞬间完成集结,所以通过教育让更多人意识到开源的好处很重要。即便他们不一定要成为开源的工程师,也应成为理解开源理念的工程师,并带动周围人理解开源或投身相关岗位。

从岛根县的政府政策层面来看,我认为最重要的经验是在学校开展Ruby教育。大学里其实并没有那么多教授Ruby的老师,所以我们会让更多的Ruby开发工程师走进学校授课,让学生在教学中为开源生态的发展提供支持,开展以教育为主的产学合作研究,我认为这是行之有效的策略。

但在这里,我还想讲一个岛根县产业政策的失败案例。岛根县以及松江市的行政机关,都在尽力增加与Ruby相关的工作,于是他们在政府层面为Ruby产业尽可能多地创造岗位。比如他们利用公共财政,指定采用Ruby建设县市级的本地政务系统,这算是一种财政补助政策。结果,这种政策导致本地公司认为只要使用Ruby和现在的技术就能获得工作,所以他们不愿意投入精力去开发新技术,导致本地公司在更广阔的市场上根本没有竞争力。

这种情况在日本其他地方并不鲜见,且不限于IT领域。当地政府会出钱给当地企业提供就业岗位,让当地企业不费吹灰之力就得到了工作。这种没有竞争压力的环境意味着他们的技术能力无法提升。长期看,这使得本地企业相比于东京企业的技术差距不会缩小反而可能扩大。

观察者网:这也是我想问的,Ruby会不会成为一种地方保护主义政策的工具?

野田哲夫:是的,这就是一种地区保护主义政策。

观察者网:最后,我想问一下,您如何看待高级语言的未来,您认为AI的发展对于Ruby等语言是机遇还是挑战呢?是否担心未来人们可以直接用AI生成汇编语言,实现使用自然语言实时编程,而抛弃包括Ruby之类的高级语言呢?这是否会对日本的相关产业造成影响?

野田哲夫:高级语言降低了编程门槛,虽然高级语言因功能覆盖面扩大而日益复杂,却在过去数十年吸引了更多人从事编程。我认为这是一件好事。正如我一直所持有的观点,编程本质上是对对象及其操作的抽象化,是一种高级脑力劳动,能推动人类知识增长,因此编程教育至关重要。

人们将高级语言翻译成低级语言(例如汇编语言)的能力也是必不可少的,未来我们会需要更多这类高技能人才,例如参与开源开发的程序员。另一方面,如果我们不理解这一点,仅仅依赖于AI对编程的过程进行简化,人类的认知将会衰退。

从这个意义上说,我们将不可避免地看到,参与编程的人和仅仅接受人工智能成果的人之间的两极分化将加剧,程序员群体的分化也可能加深。

AI的coding能力正在快速增强

我在介绍工作时也谈到过这一点,只不过是以半开玩笑的方式提到的,但说实话我同样感觉到了危险。我也在课堂上教授Ruby编程,但大多数学生会尝试使用ChatGPT进行编程,而且编出的程序确实不错。

未来直接使用自然语言完成编程是有可能的,从效率角度看,这无疑更有效率。而对于大多数员工来说,轻松地完成工作本身就是好事。不过,我认为关键在于人们如何度过通过效率提升带来的空闲时间?

所以我们需要问一个问题,我们应该让生成式IT做什么?这个问题很重要。如果我们不在这方面对人们,包括软件工程师们,进行适当的教育和培训,未来在理解IT或理解生成式AI时候可能会出现人才短缺。