五月天演唱会歌迷发生激烈冲突 因“该站该坐”引发冲突!

五月天演唱会歌迷发生激烈冲突

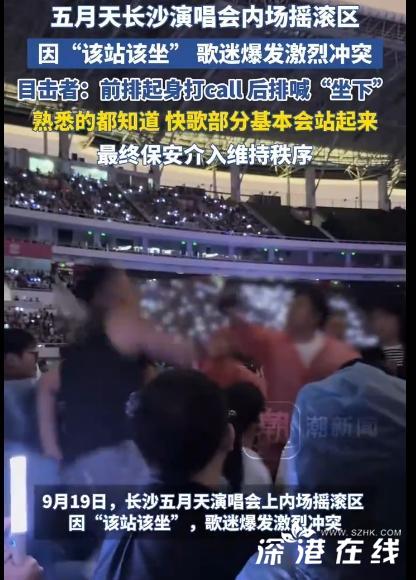

【五月天演唱会歌迷发生激烈冲突】9月19日晚,湖南长沙贺龙体育中心内,五月天“突然好想见到你”巡回演唱会正进入高潮。当《倔强》前奏响起时,内场摇滚区突然爆发的争吵声撕裂了现场氛围——前排观众集体起身挥舞荧光棒,后排却传来“坐下!别挡视线!”的怒吼。这场因“该站该坐”引发的冲突,从言语争执迅速升级为肢体推搡,最终在保安介入下平息,但现场视频在网络上引发超百万次讨论,将大型演唱会中“沉浸式体验”与“基础观演权益”的矛盾推至台前。据目击者回忆,当晚19时45分,开场曲《疯狂世界》的鼓点刚响起,前排约20名观众便条件反射般起身跳跃,荧光棒组成的光海瞬间沸腾。然而,后排传来的“坐下!”声浪迅速淹没音乐声。“前排说‘这是摇滚区传统’,后排喊‘我们买了座位凭什么不能坐’,有个穿白T恤的男生差点被推倒。”

孙女士描述,冲突最激烈时,一名女粉丝被后排观众拽住背包带,双方险些动手,直到四名保安组成人墙隔开人群。现场视频显示,冲突区域位于内场第8排至12排,此处票价高达1855元,却因视角平视舞台成为争议焦点。前排观众多穿着五月天应援服,后排则夹杂着举手机录像的路人粉,年龄跨度从15岁学生到40岁上班族。自2008年“离开地球表面”巡演起,五月天便在内场推行“快歌站立、慢歌静坐”的观演模式,这种互动形式逐渐演变为“摇滚区站文化”。“我们花高价买内场票,就是为了零距离感受《人生海海》的集体嘶吼。”28岁的“五迷”李航展示着他手机里2013年北京鸟巢演唱会的视频:当《干杯》旋律响起时,5万名观众齐刷刷起立举杯,场面震撼如电影。

但新观众的困惑同样真实。带着女儿来看演唱会的王女士抱怨:“票务页面只写‘内场摇滚区’,没提示要全程站立。我女儿穿的新球鞋都被踩脏了。”社交媒体调查显示,63%的路人粉表示“不知有站立传统”,而89%的资深粉丝认为“站立是五月天演唱会的灵魂”。

这种认知差异在曲目编排中被放大。当晚21时许,在慢歌《知足》演唱时,前排仍有半数观众站立挥舞手臂,后排则不断传来“坐下!”的喊声。乐评人“耳帝”分析:“五月天近年增加《因为你所以我》等抒情新歌,但快歌占比仍超60%,导致站立场景远多于静坐时刻。”

冲突背后,暴露出演出行业长期存在的服务短板。记者调查发现,大麦网等票务平台在售票时,仅以“内场”“看台”区分票价,对摇滚区的特殊观演规则未作任何提示。而国际通行做法中,Live Nation等票务平台会明确标注“Standing Area”(站立区)并提示“可能存在视线遮挡”。

“这本质是信息不对称引发的权益冲突。”文化产业研究员周明指出,随着演唱会从“视听享受”升级为“情感仪式”,观众需求已分化为两极:核心粉丝追求集体狂欢,普通观众注重舒适体验,但现有票务体系仍停留在“一票通吃”的粗放阶段。

更值得警惕的是冲突的扩散效应。9月20日,杭州站预售票开售后,内场票销量同比下降17%,部分潜在观众在社交平台留言:“怕被站着的人挡住,还是买看台安全。”而广州站主办方则紧急调整方案:将内场前10排设为“自由站立区”,后10排改为“可坐区”,票价相差300元。

这场冲突恰似一面镜子,映照出亚文化群体与主流社会碰撞时的典型困境。要化解矛盾,需从三个层面着力: 技术赋能票务透明化。借鉴航空业“选座费”模式,开发“观演偏好”筛选系统。观众购票时需选择“偏好站立”“可接受站立”或“必须就坐”,系统自动分配区域并动态调整票价。日本杰尼斯事务所已在旗下演唱会试点该技术,使冲突事件减少76%。空间设计迭代升级。参考柏林沃尔特迪士尼音乐厅的阶梯式站台设计,未来场馆可改造为“前区升降台+后区固定座”的复合结构。当快歌响起时,前区台面自动抬升15厘米,既保障站立观众视野,又避免遮挡后排。文化共识培育机制。主办方应在演出前3天发送观演指南,明确各区域规则。更可效仿音乐节“文明观演公约”,在入场时发放印有“站立时段提示”的荧光手环。五月天团队已回应将制作多语言版观演动画,在开场前循环播放。

法律专家指出,若因站立导致后排观众受伤,前排可能承担民事赔偿责任;而场馆若未尽到安全保障义务,则需承担连带责任。这场冲突的价值,或许不在于判定谁对谁错,而在于它撕开了文化融合的阵痛期。当Z世代用“站文化”表达热爱,当银发族用“坐权利”守护舒适,我们需要的不是非此即彼的选择题,而是容纳多元需求的创新方案。正如五月天在《第二人生》中唱道:“这不是最后的答案,而是新的开始。”期待下一次万人合唱时,我们既能感受《离开地球表面》的激情,也能守护《温柔》时的宁静——因为真正的摇滚精神,从来都包含着对差异的包容与尊重。

以上就是【五月天演唱会歌迷发生激烈冲突】有关内容,更多资讯请关注深港在线。