空姐决定辞职:飞机上怪胎太多

作者 | 付思涵

实习生 | 陈书扬 鲍朵朵

编辑 | 向现

近日,一段川航白金卡旅客闯入飞机后舱的视频引发关注,以“川航宋白金”登上热搜。视频中,该宋姓白金卡旅客要求进入服务区摆餐,被乘务长以“食品安全”为由拒绝后,大声呵斥并刁难乘务员:“我不是人?我不能摆?”乘务员则面露无奈,赔笑应对。

8月24日,川航回应称,当班乘务员拒绝旅客摆餐的不合理诉求后,航空安全员介入,旅客回到座位。当班机组操作符合规范,不会对当班乘务组进行处罚。

这则回应并未触及公众最关心的问题:航司如何应对“宋白金”这类滥用高卡身份、扰乱航班秩序的旅客?如何采取有效措施,让空乘人员免受骚扰、维护航班秩序?

“(航司)不能随便指责旅客的行为。别的潜在旅客会觉得,你有定义我行为的权利吗?其实会很敏感。尤其是国内的航司很在乎舆论,没那么有立场,会觉得‘自己人,忍忍算了’。”在某航司有9年飞行经验的空乘孟莎表示。

宋姓白金卡旅客要求进入服务区摆餐。图为视频截图

对于涉嫌扰乱航空秩序的行为,《公共航空旅客运输飞行中安全保卫工作规则》等已明确规定,机组成员应当视情况予以口头制止,或采取管束措施。

但在实际落地中,民航行业却长期存在畸形的“投诉至上”生态:为了旅客满意度,空乘需要无止境地满足旅客的“巨婴”要求,承受高强度的情绪劳动、被骚扰的隐性代价,甚至牺牲航班的安全秩序。

被拿捏的空乘,难

旅客出现在位于飞机后舱的服务区,会给机组运行带来不便和隐患。孟莎提到,后舱区域距离飞机舱门非常近,即使由于压强,在飞行过程中舱门无法扳动,但普通乘客靠近仍然属于高风险行为。若飞机遇到空中失压等情况,乘务员需要迅速坐回座椅,“宋白金”待在这个位置也不符合安全规定。

刚从一家大型航司离职的前乘务长Eitty告诉南风窗,在她们航司制定的乘务员手册里,旅客进入后舱属于明令禁止的行为,乘务员会上前劝阻。如果旅客不听劝阻,上升到肢体冲突,航空安全员——在民航上执行安全保卫任务的专门人员会出面,在必要时采取强制措施,例如用约束带将其约束在座位上。

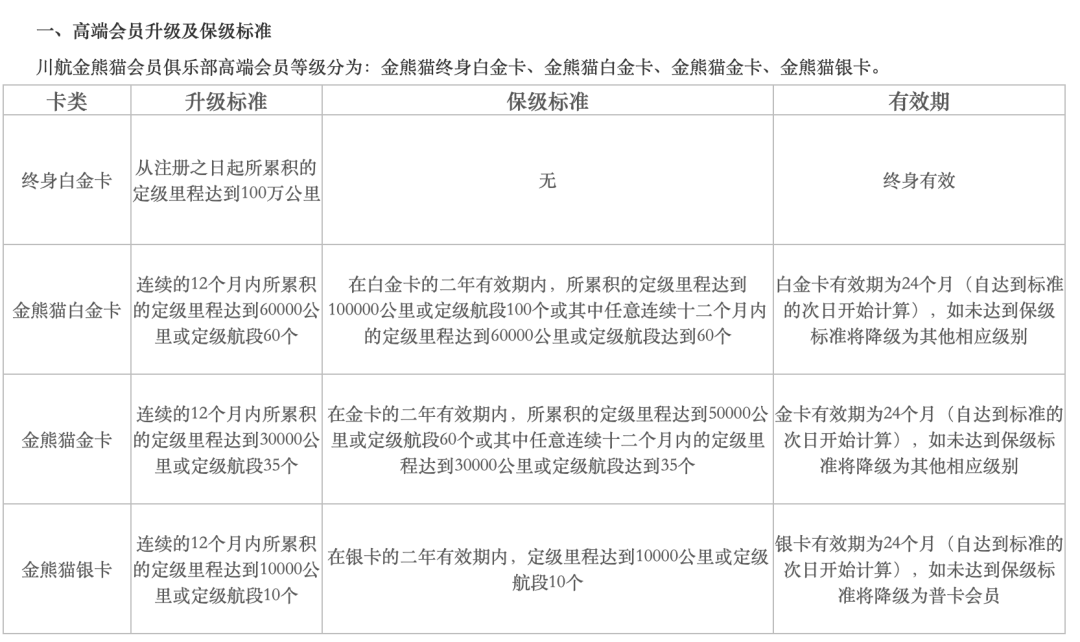

孟莎表示,宋白金这类极端冲突,在飞行经历中并不常见,但“偶尔遇到一个就让人很头疼了”。航空公司按照累计里程、飞行次数或消费额度,将旅客划分为不同的会员等级,金卡、白金卡均属于高卡用户,能够为航司创造更高的商业利润,“普通人也许一个月最多坐4次飞机,但白金卡一个月能坐40次飞机”。

川航高端会员升级及保级标准

他们的投诉意见,“权重”也更加重要。因此,“宋白金”们才能“反向拿捏”乘务员。

孟莎回忆,她所遇到的很多刁难行为,都发生在高卡用户身上。有次,一位高卡用户在航班时间短、无机组餐供应的情况下,要求吃机组人员的工作餐。乘务长想办法给了他头等舱的餐食,但他吃了其中的A套餐,觉得不满意,于是又去换B、C种类的套餐。最终,这位旅客吃了4份餐,还是面露不悦,下飞机时“掉头就走”。

还有一回,一名金卡用户拎着两个很沉的箱子上飞机,撂下箱子,“一屁股坐下”,示意孟莎帮他抬上行李架。等航班结束,还要求孟莎帮他把箱子一路拎出飞机,直到下登机梯为止。孟莎和他道别,他也“头也不回,一声不吭”地走掉了。

那种被拿捏、不被尊重的感觉反复出现。“他们知道,只要我面露不悦,你们就得想尽办法来讨好我,维护我需要的体验。客舱服务常常就会做这些没底线的事情。”孟莎说。

她提到,在业内,诸如此类的服务被称为“超规服务”,即超出了满足常规出行需求的范围。但绝大多数空乘“宁愿超规,也不要投诉”。“你超规,公司不会追究你,但如果你惹投诉了,公司就会罚你。”

绝大多数空乘“宁愿超规,也不要投诉”/《中国机长》剧照

有很多投诉并不合理。Eitty提到,如果有旅客以乘务员“今天妆容不太精致,我看得不太舒服”的理由投诉,航司也会考虑接收。

张俪3年前从川航离职,她和身边同事的经验显示,每个乘务员在职业生涯里,至少都被投诉过一次。一旦投诉成立,确认是乘务员的责任,惩罚包括扣绩效、职务降级,严重的还有停飞整改。

而无论投诉是否成立,乘务员都要花费大量时间,去还原当时的情况,写一份详细的事件报告,证明自己当时做了些什么、是否有责任。

Eitty提到,航司会区分有效投诉与无效投诉。例如,当空乘依照安全规范,要求旅客把座椅靠背调直、收起小桌板,或者把较重行李从行李架拿下来放在地上,旅客对此不满而投诉,会判定为无效。

航司会区分有效投诉与无效投诉/《壮志高飞》剧照

但另一种理由让空乘们头大——“态度不好”。这样的投诉难以用客观事实来证伪,航司会偏向于照顾旅客的感受。孟莎说,像“宋白金”这类谙熟航司规则的高卡用户,“他们知道怎样投诉不可能被打回来。比如,用‘态度不好’这类笼统的问题来投诉。”

她提到,高卡用户除了商业价值外,还有可能动用自己的人际关系,“让乘务员吃不了兜着走”,也直接影响到航司的利益。有一个年轻的“二代”高卡用户,每次坐航班,必须让一位乘务员去陪他聊天。还有一位高卡用户,需要一上飞机,乘务长就去给他打招呼,否则就不高兴。

“他们会觉得这样很有存在感。”这和航班服务里长期的纵容有关。

“自己人,忍忍算了”

民航业内,“投诉至上”的环境客观存在,挤压着空乘人员的利益。

张俪告诉南风窗,当旅客投诉餐食不好吃,即使做餐的不是乘务员,也会演变成服务态度的问题,“没有把他安抚到位”。底层逻辑是,旅客的不满意、不高兴,是因为乘务员没能进行有效安抚。

她提到,很多航司面对投诉的态度是,既然旅客投诉了,那绝对是乘务员的责任。她遇到过一次,旅客睡着了,乘务员就没有发餐,只是贴了张便利贴提醒。这张便利贴掉在地上,乘务员也忘记要送饭,旅客没吃上饭,也不和乘务员沟通,下机后憋着气投诉了。

后来的整改结果是,但凡遇到在放餐时段睡着的旅客,都要由乘务员每隔10分钟去关注对方醒没醒。

这造成一种相当高压的精神状态,“每天脑子里都是这件事。你为什么没有提前观察到旅客不满意?为什么过后没对他进行安抚?”

乘务员要时刻关注乘客的状态/《中国机长》剧照

孟莎将航司的普遍立场概括为,“自己人,忍忍算了。客人,惯着点得了。”

在这种环境下,一些投机行为也随之产生。孟莎在社交平台上看到,有人专门教飞机旅客如何抓住把柄投诉,得到不同航司的里程赔偿。

“教程说,只要小桌板上有一点污渍,你就可以申请赔偿。那我只能格外注意检查客舱环境卫生,这样在要证明我没错的时候,我能有点话说。”她无奈道。

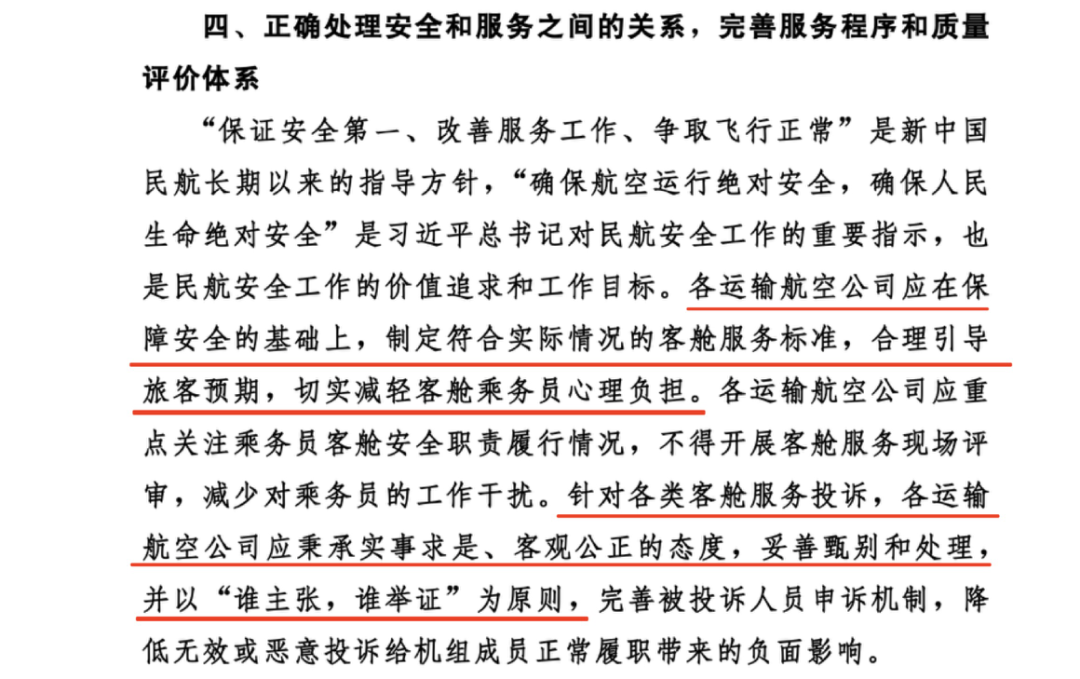

2024年,民航局发布《关于进一步加强和改进新时期客舱安全管理工作的意见》(30号文),为纠正“投诉至上”带来了转机。“30号文”明确,航司应客观公正处理各类客舱服务投诉,以“谁主张,谁举证”为原则,降低无效或恶意投诉对机组成员正常履职的负面影响。

Eitty提到,她所在的航司很快就跟进出台了细则,落实“谁主张,谁举证”原则。旅客进行投诉,需要提供明确的录像或照片证据,或者其他旅客的证言证据,证明机组成员的过失。这项新制度实施后,航司的投诉数量下降了70%到80%。

“不再像以前那样,受理部门简单地把投诉转发给一线机组去(让他们)自证清白。这也减轻了机组人员的心理负担。”

“30号文”明确,航司应客观公正处理各类客舱服务投诉,以“谁主张,谁举证”为原则

据Eitty了解,在应对恶意投诉、保护空乘权益方面,深航、东航做得非常好。有的航司,例如川航,“可能这方面稍微欠缺一点”。

由于“30号文”具有政策实行的缓冲期,不同航司的落实进度不一。孟莎所在的航司尚未全面落实“谁投诉,谁举证”原则。她认为,一旦这项原则真正落地,“对我们的变化肯定很大”。

制度与实际之间存在落差。民航局及航司都支持为被投诉人员建立申诉机制,但孟莎的经验是,申诉成功,无非是个人的处罚取消,但会在领导那里留下“问题人员”的印象。“他会觉得我问题处理能力不行,惹投诉,影响以后潜在的晋级。”

在制度不够完善的情况下,一线的空乘人员需要承担决策的代价。孟莎分享了一个例子:今年2月,新加坡航空的一架航班要从樟宜机场飞到上海浦东机场,在滑行起飞阶段,一名女子要求违规使用洗手间,遭拒绝后大吵大闹,新航中断了起飞,将这名女子送回了航站楼。

“这在国内就是‘天塌了’。”孟莎说,国内航司不可能做出这样果断维护秩序、“得罪”旅客的决策。但这恰恰说明新航具有原则性,能够严格履行安全制度。

“对我们一线空乘来说,这样才是合理的。只有管理层严格执行制度,我们才能严格执行。你自己摇摆不定,我们当然怕事了。”

《向风而行》 剧照

在她看来,国内航司“惯旅客”有文化上的因素,“喜欢那种会变通的”。同样遇到旅客要求在滑行阶段使用洗手间,国内航司考虑到滑行回航站楼会影响正点到达、牵涉复杂的部门和成本,很有可能期待乘务员“变通”。但在国外的文化里,规则边界清晰,“再大吵大闹,会被认为影响客舱秩序,你的情绪就不适合坐飞机”。

另一个大背景是国内航司严峻的经营环境。在过去的三年内,国航、东航及南航三大航司连续亏损,2023年总亏损达到约150亿。据2025年航司半年报,国航上半年净亏损18.06亿元,南航净亏损15.33亿元,东航净亏损14.41亿元。国泰、春秋、吉祥航空等航司则实现盈利。

民航业内卷,导致航司不敢与旅客尤其是高卡旅客“硬刚”,一线空乘人员更加弱势。“我们一直在顺从。”孟莎说。

一线空乘是否“硬气”,取决于身后航司给出的支持。

在张俪的印象里,能够“硬气”的国内航司是少数,比如国航。“国航真的格局大,国航的乘务员还挺硬气,因为后面有公司撑腰,该怎么样(履职)就怎么样。”

“我们的核心身份是安全专员”

来自异性旅客的骚扰,是女性空乘人员所面临的隐性困境。在飞行过程里,她们常常被索要联系方式。张俪记得,领导还会劝她们,可以加了但不回,或者给个小号,“又不会少块肉”。

遇到骚扰,只能冷处理,也很难向航司寻求保护。“因为公司会觉得,这是你私下的交流,没有办法干涉。总之没有公对公的机制保护,领导只会觉得你这个人处理能力差。”孟莎说。

Eitty则提到,她所在的航司明确过,支持空乘拒绝向旅客提供私人联系方式。但实际上没有更多的实质保护,在公司“稍微偏袒”高卡旅客的情况下,她们大多还是会提供——主动问起联系方式的,也多是“两舱”(头等舱、商务舱)的旅客。Eitty身边也有过同事因为长期遭受骚扰,而被迫离职。

“我们就像一个没有人权的机器一样。”孟莎觉得。遇到乘客偷拍自己,她要“好声好气”地先跟对方确认,对方是不是在拍自己。如果直接说“不要拍”,对方会怼过来,“谁拍你了,拍飞机”。

来自异性旅客的骚扰,是女性空乘人员所面临的隐性困境/《壮志高飞》剧照

形成对比的是,她记得国外一些航司会直接在柜台上贴出提示:乘务员也有自己的肖像权,请不要在没有得到她们允许的情况下,对她们进行摄影摄像。

在和旅客交涉的过程里,航司提供的是“最低限度”、确保乘务员履行基本安全职责的保障。例如,乘务员提醒旅客收起小桌板、系安全带等等,如果旅客不配合,就可以叫安全员过来,使用记录仪进行录像。“这样假如旅客投诉了,我可以还原当时的场景,我的态度并没有不好。”

除此之外,在和旅客打交道的大部分场景里,航司缺少对空乘人员清晰的保护规则。孟莎记得,国泰航空和一些国外的航司,会明确告知旅客,乘务员没有帮他们安放行李的职责。

“如果有这样明确的制度来保护我,遇到那个让我搬行李的金卡用户,我就可以直接告诉他,我放不了。哪怕你投诉我,也会被制度打回去。但没有这个明确的规章,我也只能不跟他硬刚。”

Eitty最想表达的是,社会大众往往对空乘人员的角色有误解,以为他们只是飞机上的服务者。

“其实我们乘务员的核心身份是安全专员。但安全责任跟客舱服务有冲突,我感觉90%的精力都被服务的角色占据了。旅客因为餐食、行李这些服务问题抱怨,乘务员必须忍耐,但其实内心深处紧绷着安全的弦,非常紧绷。”

社会大众往往对空乘人员的角色有误解/《中国机长》剧照

根据民航局制定的《客舱运行管理》文件,民航客舱乘务员属于机组成员,其主要职责是保证客舱安全,为旅客提供服务只是乘务员附属的工作,在满足安全运行的条件下,可以为旅客提供适当的服务。

但实际上,乘务员们要耗费大量时间在情绪劳动上,更承担着无边界的服务要求。Eitty提到,不论个人生活中发生了什么事情、身体多么疲惫,只要踏上飞机,她们必须戴上专业微笑的面具。

“在一些旅客眼中,乘务员像是提供服务功能,而非一个有情感和尊严的人。有时候会觉得不被看见,不被尊重,只是被要求不断提供各种服务。”Eitty说。今年8月,Eitty从供职16年的航司离职,成为社媒上的“星座小蚊子”,做起全职占星师,顿觉松快了很多。

今年8月,Eitty告别了空乘职业生涯/受访者供图

孟莎告诉南风窗,航司的行政管理部门跟一线空乘部门,存在着“割裂”状态。管理者往往并非一线出身,对空乘人员具有偏见。

“他们会下意识觉得这些人(空乘)像花瓶。各种投诉,是因为我们没有能力才惹出来的。如果这个月多了两单投诉,他们不会觉得是制度上出了问题,导致旅客来‘薅行程’,而是来要求人——乘务员是不是最近懈怠了?要把投诉量压一压。”

《向风而行》剧照

张俪的感受是,飞机上笑脸相迎,“下来真是憋屈”,得抑郁症的同行不少。但她话锋一转:真贴上抑郁症的标签,会跟飞行安全挂钩,很多人也不愿意跟公司说。

孟莎身边有一些“00后”同事,因为忍受不了高压环境而辞职。

3年前,张俪在体检中查出了囊肿。按照航司的要求,必须做手术,否则在高空高压环境下,有大出血的风险。但医生提醒她,做手术可能造成生育上的损伤。她因此从航司离职。

她已经见过许多“忍气吞声”的同事。“把它当工作来做,忍了就忍了。忍不了,就这样。”

(文中受访者均为化名)

文中配图部分来源于网络