铭记历史 缅怀先烈 他们经历的抗战丨在战火中架起通讯“生命线”

□本报记者 石可欣 实习生 张馨月

贺保安,祝贺的贺,保家卫国的保,安全的安。这名字,听着就透着一股子踏实劲儿。

8月20日,记者来到位于新乡市红旗区的贺保安老人家中。说起打仗,眼前这位年近百岁的老同志,眼睛里闪着光,就跟换了个人似的。

为什么参军?

“俺要去打日本人,去保卫俺们的国家!”

年少时期,贺保安一家过着穷苦的日子。16岁那年,他不愿跟着奶奶和母亲以乞讨为生,便到地主家中当长工。

“1942年,日本人打过来了,又赶上闹饥荒,辛苦种的庄稼让蝗虫吃了,老百姓饿着肚子,还要被日本人欺负。”见过太多乡亲们的惨状,贺保安心里那股火早就压不住了。说起当年为啥要当兵,他的嘴唇抖动:“不是怕,是气。俺要去打日本人,去保卫俺们的国家!”

1945年8月,村里的喇叭一喊:“八路军招兵!”19岁的贺保安,二话不说就报了名。

“我们部队是沁河独立团。”贺保安将所在部队牢牢记在心中,比自己生日还清楚。他告诉记者,这是他的“根”。

因为年纪轻、办事机灵、手脚麻利,没等下连队,他就被营长郎玉林挑去当了通讯员。

传命令、保安全,在没电台的时期,通讯员便是营长的腿和耳朵,脑子和腿脚慢一点,就可能影响整个战斗。

提起自己的工作,他颇有些自豪:“部队就是选精干的,我是新兵,没有下连队,就当上通讯员了!”

敌强我弱怎么打?

“一次接着一次攻,总能打赢。”

入伍没多久,真刀真枪的仗就来了,头一仗,打的就是沁阳。

沁阳古时就是豫北重镇之一,城墙高大厚重。日军占领期间,不仅在此修筑大量工事,还囤积不少武器弹药,流经城北的沁河又形成了一道天然屏障,导致这场沁阳攻坚战打得尤其艰难。

贺保安用布满褶皱的手比划着说,“敌强我弱,那一仗打了足足三个月。”

第一次攻城,战士们扛着云梯往上冲,结果敌人把梯子给炸断了,许多战士牺牲。

“第二次,为了攻城,我们弄了个‘土坦克’,就是把农村那种四条腿的大方桌架在平板车上,再把棉被打湿,一层层叠上去,这样子弹就打不透了,就这么让工兵钻到下面推着去炸城门。”贺保安说,由于敌人的火力太猛烈,“土坦克”上的湿棉被盖得多了又太重,难以前行,第二次攻城也以失败告终。

一次又一次,战士们个个打红了眼。1945年11月8日,八路军对沁阳发起总攻。突击连的战士们扛起云梯冲上去。贺保安跟着营长郎玉林也参与其中。八路军最终攻下了沁阳,歼灭了盘踞的日伪敌人。

“一次接着一次攻,总能打赢。”说到这里,贺保安的语气越发坚定。

抗战胜利后,贺保安又参加了解放战争和抗美援朝战争。经历了大大小小100多场战斗,老人已经记不清自己受过多少次伤。他回忆,最危险的一次是在武陟县小高镇(现改名为三阳乡)。“当时我在土城墙打阻击,炮弹皮崩住了我的头,要是再往里崩一点就完了。”贺保安摸了摸头上的伤疤,这是军人最好的勋章。

现在,每天按时收看《新闻联播》成了贺保安雷打不动的习惯。看到国家现在变得如此强大,他从内心深处觉得高兴和自豪。

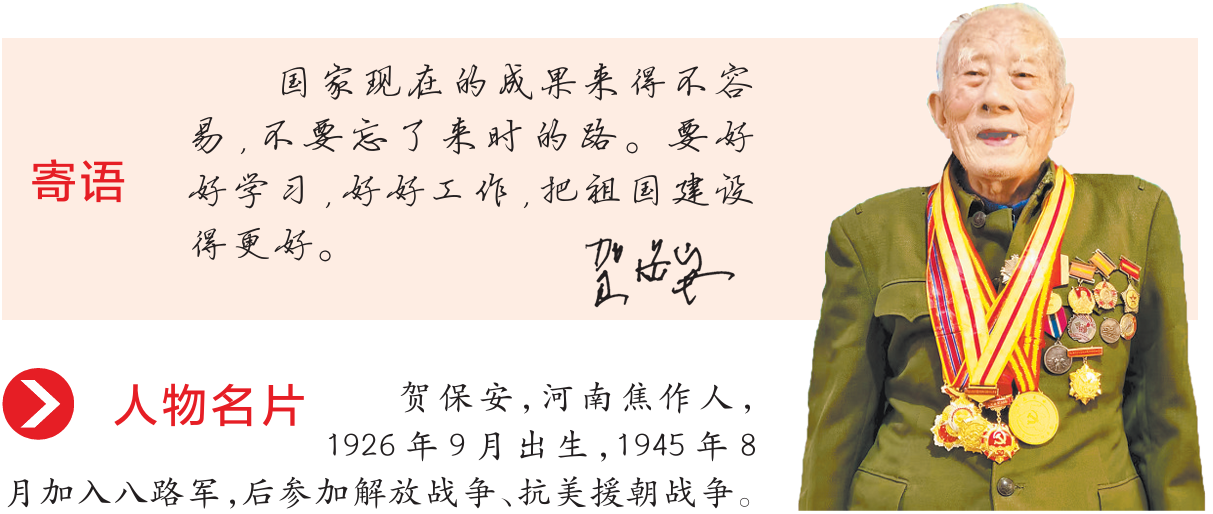

“国家现在的成果来得不容易,不要忘了来时的路。要好好学习,好好工作,把祖国建设得更好。”对于出生于和平年代的年轻人,贺保安的寄语真挚又朴实。