一处千年遗迹,撕开了印度的南北裂痕

在印度这片古老的土地上,有一处千年遗迹宛如一道深深的裂痕,将其南北硬生生地分割开来。那是一座古老的城堡遗迹,岁月在它的墙壁上刻下斑驳的痕迹,仿佛诉说着过往的沧桑。从建筑风格到文化内涵,南北两侧呈现出明显的差异。南边的建筑精致细腻,充满了华丽的装饰,仿佛在彰显着某种独特的审美;而北边的遗迹则显得更为雄浑大气,带着一种坚韧与质朴。这处千年遗迹,就像一把无形的刀,悄然地撕开了印度长久以来隐藏在表面之下的南北裂痕,让人们深刻感受到这片土地上多元文化的碰撞与交融。

图片说明:《印度教徒报》近日发表题为《考古学家马克里希南的基拉迪发掘报告:为什么中央政府和泰米尔纳德邦政府不和?》的文章。图为报道截图。

博观工作室出品

文丨环球时报驻印度特约记者 米小丫 林栖

本报特约记者 王洋

《今日印度》杂志近日报道,该国南部泰米尔纳德邦的一处历史遗迹近期引发了印度南部地区与中央政府的激烈政治辩论,同时演变为印度不同地区对该国文明叙事权的争夺。

英国广播公司(BBC)也来凑热闹说,这还凸显了“印度根深蒂固的南北分歧”。

印度所谓“南北分歧”,是指该国南部和北部地区在多个领域存在的差异。

有观点认为,这一分歧在不断扩大并对印度的政治格局产生影响。

也有印度人一针见血地说:所谓“南北分歧”是印度党争制造的政治筹码,目的是吸引各自的选民。

考古现场“正在变成战场”

印度泰米尔纳德邦基拉迪村位置,基于中国标准地图服务系统标注。(图源:中国自然资源部)

看看印度的地图可以知道,泰米尔纳德邦位于印度南部,东临孟加拉湾,南接印度洋。

在距离该邦第二大城市马杜赖12公里的基拉迪村,一项持续十多年的古遗址发掘工作,本应是印度考古界的盛事,然而却引发了印度北部与南部、中央政府与泰米尔纳德邦政府之间的争吵。

究其原因,《今日印度》杂志表示,基拉迪村的发掘挑战了印度文明以北部为中心的主流叙事。

2014年,印度考古调查局(ASI)首席考古学家马克里希南,带领学者在基拉迪村一个占地100英亩(1英亩约合4046平方米)的椰林进行了多轮挖掘。

仅开挖了其中4英亩的地方,他们就发现了成千上万件文物,包括墓葬瓮、硬币等。更重要的是,他们还发现了城墙结构、排水系统和水井,这表明这个地方此前可能存在一座繁荣的城市。泰米尔纳德邦考古部门的专家估计,这些文物和遗迹有2000到2500年的历史,最古老的可以追溯到公元前580年左右。

据BBC介绍,印度的第一个主要文明印度河流域文明在公元前3300年至公元前1300年之间出现在北部和中部地区。在它衰落之后,印度的吠陀文明在恒河平原兴起,一直持续到公元前6世纪。

这一时期见证了大城市和吠陀文化的兴起,而吠陀文化是印度教的基础。因此,古代印度的城市化常常被视为一种北方特有的现象。在印度,一种主流历史叙事是北方雅利安人“教化”了南方的达罗毗荼人。

参与此次发掘工作的考古学家阿贾伊·库马尔说,这是在印度南部发现的第一个大型、明确的古代城市定居点。对于泰米尔纳德邦以及其他印度南部地区的很多人来说,基拉迪村的发现是他们身份的象征,给他们带来了自豪感。

来自印度南部喀拉拉邦的教师丹尼尔说,这些发现让他为自己的传统感到自豪,“这让南部民众感到骄傲,我们的文明与北部的文明一样古老和重要。”

印度泰米尔纳德邦基拉迪村考古挖掘现场。(图源:BBC)

然而,让印度南部地区民众失望的是,马克里希南近几年遭遇了不公正的安排,先是被调走,后是给了个虚职,这导致其在考古界的影响力被削弱。接替他的人,在挖掘了仅仅400平方米的土地后,就表示当地早期发现的砖结构“没有连续性”。这一说法与之前的考古结论严重矛盾,许多人认为这是在试图淡化基拉迪村遗址的历史意义。

这自然引起泰米尔纳德邦以及其他南部地区诸多人士不满。他们认为,印度中央政府在故意阻挠基拉迪村的考古工作,目的是保留目前该国的主流历史叙事。

2023年,马克里希南提交了一份长达982页的报告,但这份报告至今仍未能发表。印度文化部兼旅游部部长谢卡瓦特称,ASI并没有拒绝发表马克里希南的报告,而是“正在审查中”,专家的反馈尚未最终确定。ASI要求这位考古学家修改其报告,理由是报告缺乏科学严谨性。马克里希南对此表示拒绝,并坚称自己的工作和报告遵循了标准的考古规则。

今年6月,泰米尔纳德邦首席部长斯塔林称印度中央政府拒绝发表马克里希南的报告是“对泰米尔文化和尊严的攻击”。该邦财政和考古部门负责人那那拉苏表示,印度中央政府之所以不愿认可基拉迪村的考古结果,是因为他们将泰米尔人视为“二等公民”。

“基拉迪村考古发现之争不仅仅是一场学术争论,更是一场关于记忆、身份和权力的斗争。”据《今日印度》杂志报道,该遗址“正在变成战场”,不仅是关于陶器碎片等文物年代的争论,而且是关于谁是印度文明中心的争论。此外,印度不同地区对文明叙事的争夺,也体现在文字考古等领域。

根深蒂固的南北分歧?

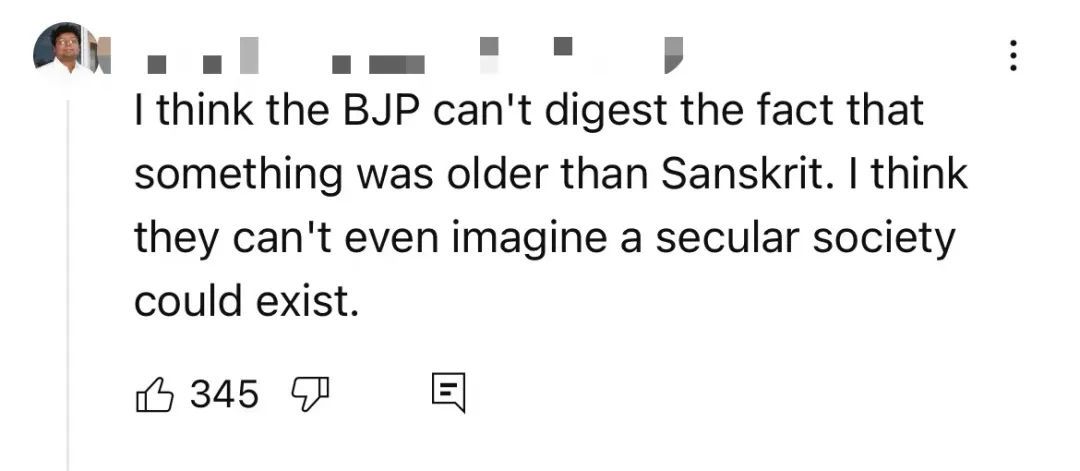

印度网友在基拉迪村考古发现视频下面的留言:“我认为印度人民党(BJP)无法接受存在比梵语更古老的事物这一事实。我觉得他们甚至无法想象一个世俗社会能够存在。”(图源:YouTube)

“围绕基拉迪村考古发现的政治斗争反映了印度根深蒂固的南北分歧。”一种观点认为,印度“南北分歧”的表现之一,就是北方在政治上更强大,而南方在经济上更繁荣。

印度“news18”新闻网称,印度南部地区包括泰米尔纳德邦、安得拉邦、特伦甘纳邦、卡纳塔克邦和喀拉拉邦。在印度人民院(议会下院)的543个选区中,南方地区约占130个。相比之下,北方各邦拥有压倒性的优势,仅北方邦就有80个选区。显然,谁赢得了北方,谁就将统治印度。

印度北部地区更加倚重农业经济。印度政府去年的数据显示,南部5个邦目前占该国国内生产总值的近1/3,印度约25万家工厂中至少有1/3在该地区落户。

但南部地区人口较少,约占印度总人口的20%,且出生率不及北部。印度南部地区民众平均寿命更长,该地区女性也比北方地区女性更有可能接受教育并拥有一份工作。

据《环球时报》驻印度特约记者观察,印度北部地区民众普遍个子比较高、肤色较浅,他们很多是雅利安人的后代;南部地区民众则相对较矮,肤色较深,五官更像东南亚人,他们是印度土著——达罗毗荼人的后代。

皮尤研究中心的一项民调显示,宗教对于印度南北地区的绝大多数印度教徒来说仍然很重要,但强度有所不同。在北部印地语的中心地带,89%的印度教受访者表示,他们认为宗教在生活中极为重要,而在安得拉邦以南的各邦,这一比例为68%。

“政治断层线”VS“对手的诡计”

印度泰米尔纳德邦基拉迪村考古挖掘现场,出土的墓葬瓮中,内含人类骨骼和食物、陶罐等物品。(图源:BBC)

地理环境或许是造成印度南北地区诸多差异的重要因素之一。

中国以秦岭淮河划分南北,那么印度呢?

印度的温迪亚山脉是该国南北地区的天然分界线。该山脉以北地区拥有肥沃的平原以及丰沛的水源,有利于农业经济的发展。同时,温迪亚山以南很多地区因为靠海,很早就开始对外贸易,商业起步较早,而这也让南部地区积累了商业知识以及制造业经验。

据印度《瞭望》杂志网站分析,印度次大陆的西北部地区因为天然屏障不足,导致历史上入侵者和移民不断从这里进入印度,然后通过河流以及平原迅速向东扩散。与此同时,温迪亚山脉导致他们进入印度南部地区的时间更晚,这造成了北部和南部地区不同的文化。此外,随着欧洲殖民者和基督教传教士通过海路登陆印度,英语教育在印度南部地区开始的时间比北部早得多,这造成了两个地区不同的社会和文化氛围。

除了地理因素外,有分析认为,印度在20世纪90年代进行了市场改革,放松了中央政府对经济的管控,这也促进了南部地区的发展。该地区各邦变得更加独立,可以制定自己的政策并积极争取外国投资。

据《环球时报》驻印度特约记者观察,南部地区经济发展迅速还归功于这些地区更高的识字率和教育水平、先进的医疗保健系统、强有力的经济政策以及关键基础设施的发展。

印度泰米尔纳德邦基拉迪博物馆展览,包括从该遗址中出土的红黑陶器。(图源:BBC)

《华尔街日报》认为,“南北分歧”已成为印度“鸿沟般的政治断层线”。印度“The Wire”新闻网称,这一分歧正在改变印度的政治格局。路透社近期报道称,印度的“南北分歧”此前造成了中央政府与南部地区的多次冲突,而这一分歧正在扩大。

不过,也有观点认为,印度并不存在所谓“南北分歧”。印度“news18”新闻网此前发表题为《南北分歧:迷思还是现实?》的文章称,所谓的“南北分歧”,显然是印度人民党对手的诡计。在印度经典的身份政治剧本中,当种姓和宗教失败时,语言和地区就会被动员起来,以调动不满情绪。

今年4月,印度防长呼吁,“南北分歧”这种“具有误导性的叙事”必须结束。他驳斥了印度北部地区在历史上主导南部地区的说法,并表示南部各邦在塑造国家的文化和宗教遗产方面发挥了重要作用。

但印度南部的一些民众对此的回应是,马克里希南的考古报告到底什么时候才能公布?