99元豪华游,被骗到内裤不剩

如今市场上竟出现所谓“99 元豪华游”的骗局,让许多人深受其害。起初,人们被低价吸引,满心欢喜地踏上旅程,以为能享受到超值的体验。然而,途中却不断被强制消费,各种隐性费用如陷阱般涌现。商家以各种借口让游客购物,不从就百般刁难。游客们在这种高压之下,渐渐失去理智,为了摆脱困境,不得不一次次掏出钱包,最终不仅没享受到所谓的豪华,反而把自己的积蓄消耗殆尽,甚至连内裤都仿佛被“骗走”,留下的只有深深的懊悔和无奈。

每逢旅游旺季,低价跟团游也随之迎来高峰。

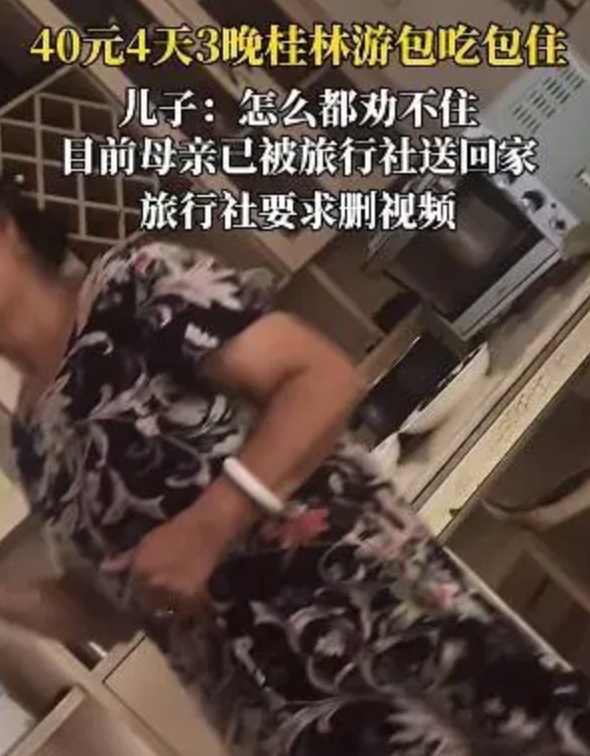

40元游桂林,99元玩云南,688元去港澳……价格低得惊人,报名通道一开,座位几乎秒光。

主力军依旧是老年人,信息来源多是小区广告、熟人介绍或微信群转发,行程看上去安排紧凑、吃住全包,性价比极高。

许多子女劝阻,但无效。有的老人悄悄报名,有的甚至拎包就走、不告而别,仿佛错过就亏了……

对他们来说,这样的旅行看似“亏不了”,能交朋友、看风景,一举多得。

但这类团,一贯套路很深。

行程安排紧张,进出购物点是标配,吃住标准缩水严重。

一旦落座旅游大巴,漫漫旅途,几乎没人能笑着回来……

身体和精神,都崩溃了

真正开始低价游的旅客,最先感受的不是美景,而是一场精神上的攻防战。

很多人出发前都暗暗下决心“我一定不购物,谁逼我也没用”,可真到现场才知道,没有魔鬼般的心理素质,很难不配合掏钱。

一上车,导游便开始“套近乎”, 不谈购物,只谈感情。

先讲述自己的工作有多辛苦,家里孩子读书要花钱、父母生病要住院,靠这点导游提成养家糊口,再强调大家都是“低价团”的旅客,本就是“亏本做口碑”,希望大家多多支持。

语气平和,态度亲切,让人如沐春风。

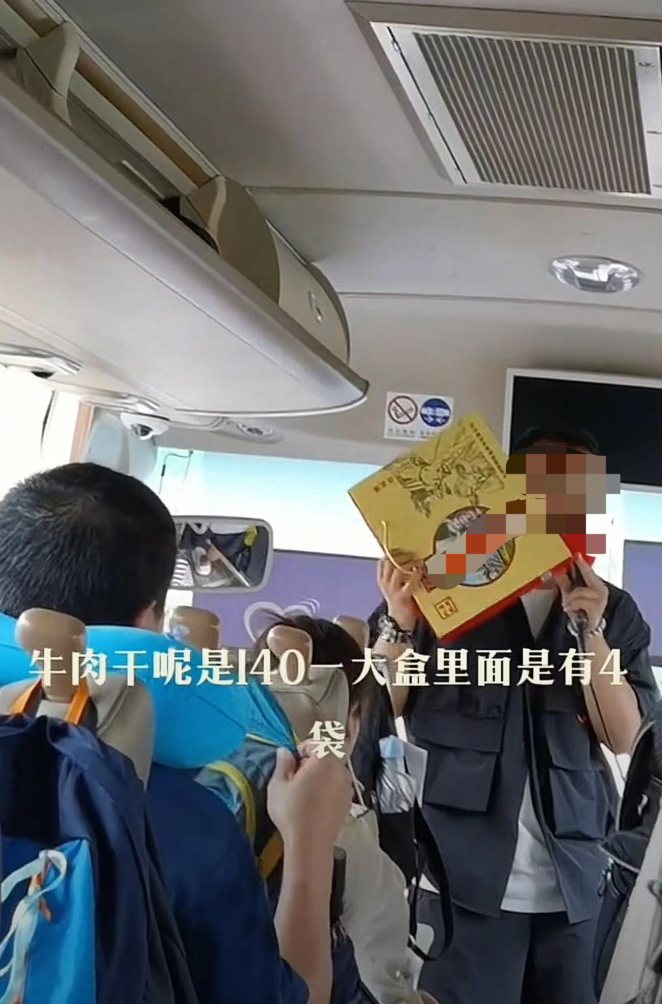

不一会,便开始引入重头戏——购物环节了。

先是卖惨,讲述当地人的辛苦不易,希望大家做出力所能及的贡献。

当谈及具体商品时,便会在一路上夸赞商品有多神奇,比如硅胶枕能调理颈椎、玉石能安神养颜、丝绸能抗菌护肤,说得天花乱坠。

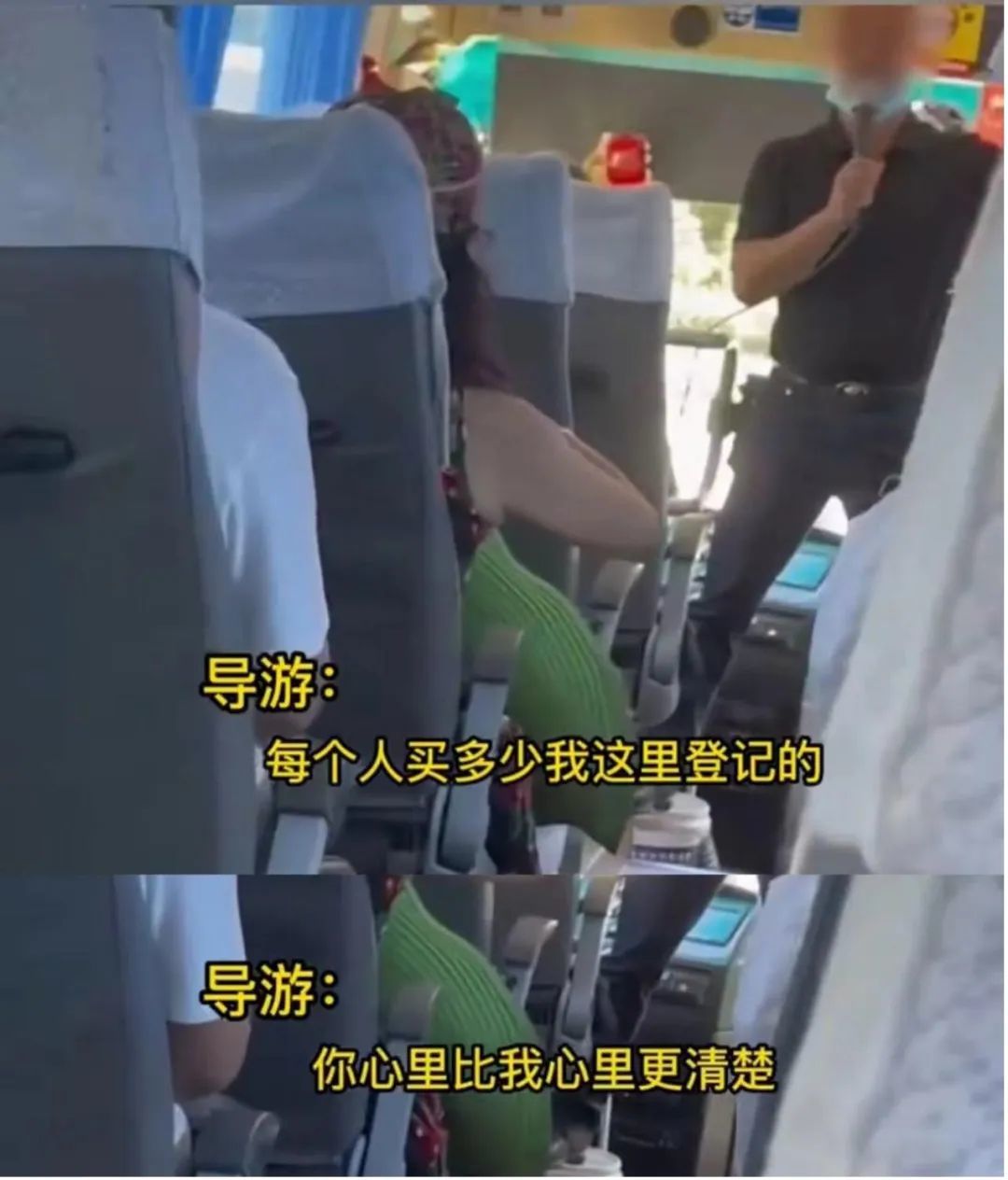

接着,再煽动老人的攀比情绪,比如夸奖谁谁买了多少、叔叔阿姨多有眼光;中途,还可能安排游客上前亲身体验,气氛热烈得像内购会。

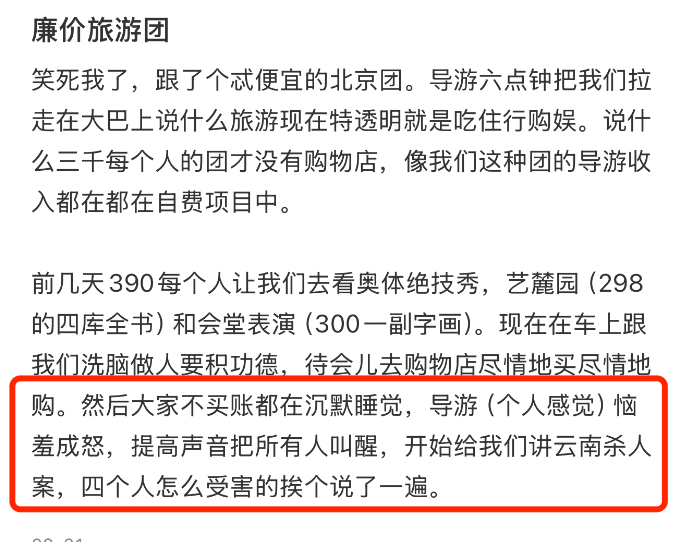

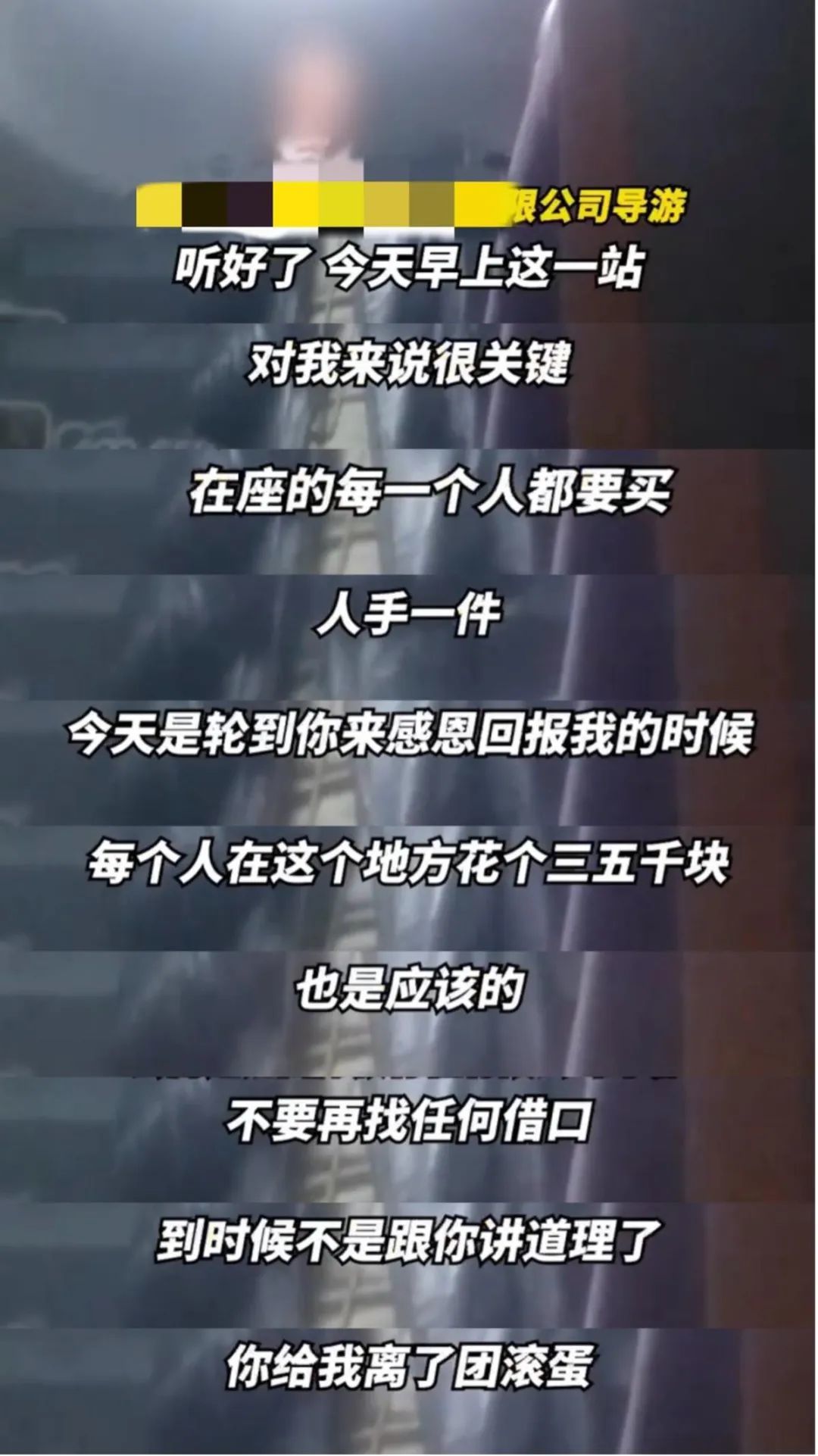

如果这些都不起作用,掏钱的游客寥寥,就会进入下一个阶段——施压,包括但不限于冷嘲热讽、冷暴力、人身攻击等。

甚至,有些价格低得离谱的旅行团,一上车就会跟游客“明牌”——

“既然大家来,就做好心理准备,我们团就是购物团,谁也别想空手回去。”

到了第一个购物点,就要求每人至少带1样。如果不配合,导游态度立马变脸,一副“不买别怪我不客气”的模样。

有些导游还会嘲讽不配合的乘客——“大家都买了,就你最特殊”“不想玩的可以提前下车了”。

更严重的,是“报复式带团”,遇到全程不买的“钉子户”,导游可能安排他住最差的房间、吃最差的饭,在集体行动中故意不等人,在行程中变相惩罚。

如果都不消费,还有可能故意停车不走:

“这辆大巴车我说了算,我说车坏了车马上就坏,说车好了车马上就好,你们进去该买就买,人手一个小袋子就可以上车走。”

对年轻人来说,尚且需要强大的心理抗压能力才能撑住,对老人来说,更是艰难。尤其人生地不熟、语言不通,又担心惹事,很多人最后都选择了妥协。

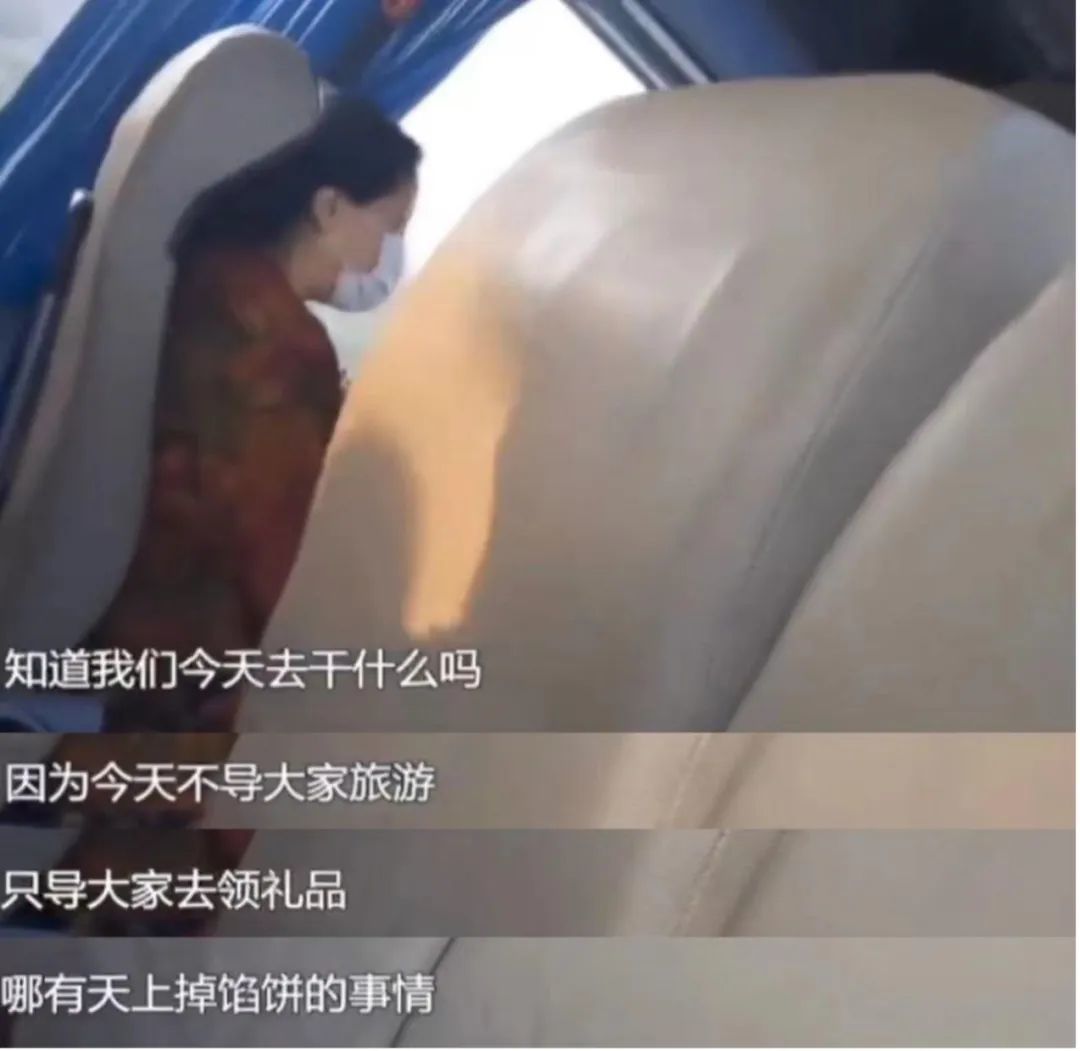

这不是个例,对于低价团来说,利润来源不是团费,而是游客的钱包。让大家消费,是这些团的唯一目的,服务体验几乎可以忽略不计。

行程安排上,每天早出晚归,去的景点游客稀少、景色荒凉,还没什么自由活动的时间,很快就要求集合。

饮食上,吃的是最简单的团餐,一大桌人拼菜、拼座,别说想吃当地特色,连吃饱都成问题。

住的地方更是偏远,很多所谓的“酒店”,实际上会带游客前往郊区小旅馆,隔音差、卫生差,连热水都不一定供应稳定。

而大部分时间,都浪费在了“路上”。

为了充分讲解产品功效,有的司机故意绕远路,制造“车程时间”,给导游留出充足的“洗脑时间”。

几百公里的行程,坐到屁股发麻、腿脚酸痛。这样的旅行,说是“军训”并不夸张。

等到身心俱疲、心理防线崩溃,连最坚定的人也会开始动摇:随便买点什么吧,总比被折磨好……

低价团的坑,年年有人踩。

即使信息早已普及、网上警示遍地,低价团依旧从未断流。

哪怕有些人吃过亏、长了记性,但总会有人刚刚退休、刚好空出时间、刚好被“老朋友”邀请,走上相同的路……

他们,盯上老人退休金

低价团的野心,正在变得越来越贪婪。

早些年的低价团,主打一个便宜,几十块钱畅游名山大川,哪怕被拉去3家购物店,也有人愿意一试。

但随着旅游业的管制,以及人们的警惕心提高,骗子也开始“进化”了。

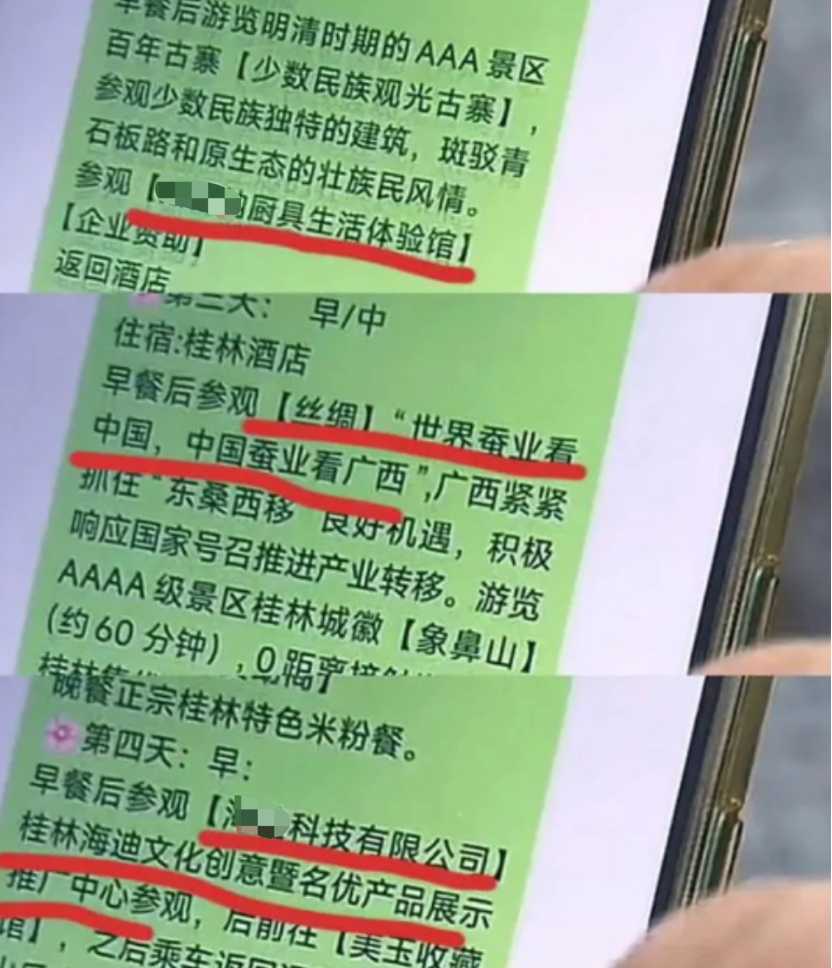

如今的低价团,换上了更高级的名字,比如康养游、文化游、休闲游。不仅听起来更有格调,也不再直白地打价格战,而是强调体验和品质,宣传册大方美观,报团费也比以往更贵一些。

但等上车后才知道,再高级,仍是换汤不换药。

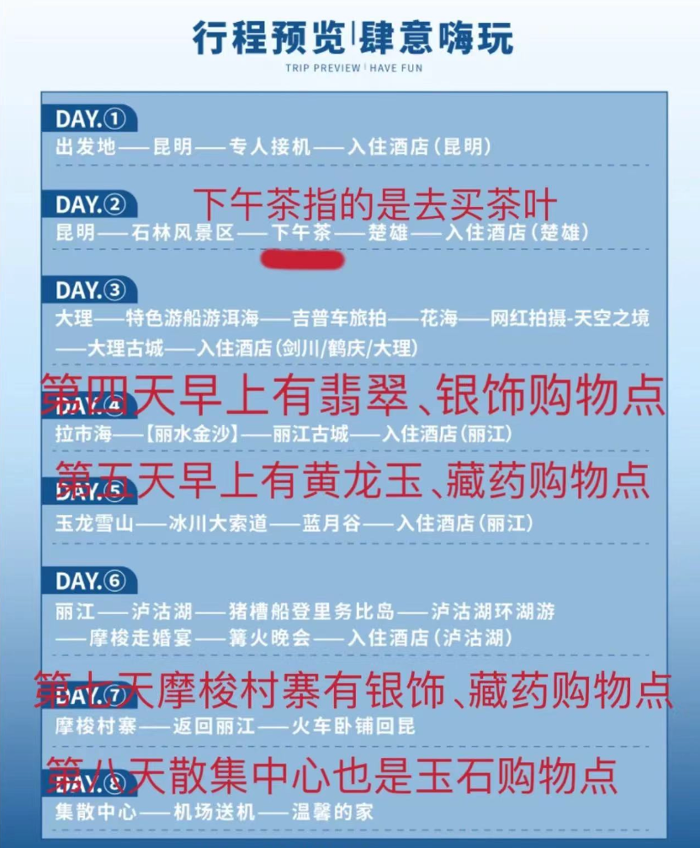

购物环节,被换了种说法——非遗参访、民族手工体验、文化基地走访……项目变多,套路更深。

导游变身讲解员,产品变成“传承工艺”,体验商品变成“民俗互动”,归根结底,目的还是让游客刷卡付钱。

最容易被这种套路打动的,是老年人。

许多黑心旅行团,也专挑老人下手。他们以“康养”为名,把老人带到所谓的疗养基地、农业庄园、海外移民项目推介会,安排人讲课、看房、当场签约。

游客被迫听课

有人去旅游,回来后多了一套海滨养老海景房。

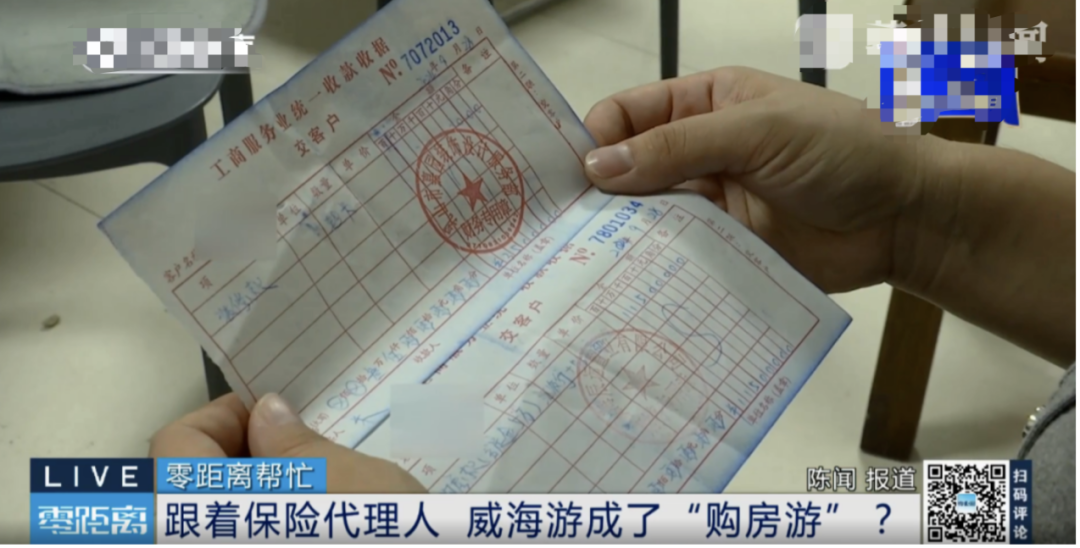

去年,江苏戴女士父母在缴纳200元团费去山东威海旅游后,被带去楼盘看房,老人不为所动,随后,又带老人去“酒会”等高端场所,在酒精攻势下忽悠老人。

当晚,老人支付了16.5万元首付,购买了一套总价40万元的海景房并签订合同。

这并不罕见。有人跟着出去散心,却被忽悠高价买珠宝;还有老人被怂恿投资,背着家人投入数十万元。

对于固执的老人,家属也拦不住。

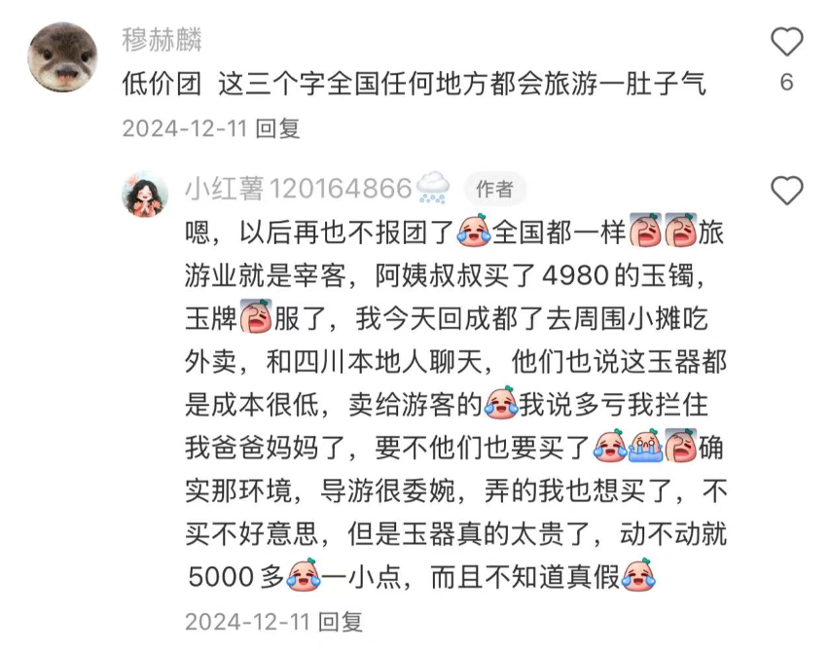

许多年轻人,都在社交平台晒出爸妈旅游的“战利品”。上千元的玉佛挂件,几万块的按摩椅,价格翻了几十倍的桑蚕丝被……

有些老人明知行程是去听课,但为了几斤鸡蛋、水果,也会前往。最终,因小失大。

现在的骗局,不止针对老人。年轻人,也在一批批中招。

有人做短视频引流、雇人写种草笔记,讲自己如何“花688纯玩港澳”,内容真实、图片美观,配上“无购物”“超值”的文案,就足以吸引大量白领下单。

结果一上车,才发现半个行程都在“特色参访”,“民俗馆”售卖玉器,“文化基地”推销丝绸……

以前是专骗老人,现在是全龄段收割。

然而,纵使有的低价团会直接告诉游客——我们就是购物团,报名前请三思。可报名的人,还是一车一车地走。

总有人,愿意相信自己是例外,是那个能坚持不买的人,是那个能识破套路还能薅到便宜的人。

但事实证明,大多数人没有那么强大的定力和判断力。

团费不贵,但只要踩坑,代价高得惊人。

一代人,有一代人的鸡蛋要领……

花钱,更要命

很多人以为,低价团最多是买点假货、花点冤枉钱。

但更让人担心的,是安全问题。

这种全国散拼游客的运营模式,表面是“省钱出行”,但往往连基本的安全保障都做不到——

有时,你在一个平台报名,实际签合同的是另一家公司,负责接待的又是另一个地接社。

合同写得模糊,责任推得干净,一旦出事,很难追责。只要不出事,一切都能糊弄过去。一旦出事,却往往代价惨重。

7月30日,云南某旅游团游客被滞留

近几年,多起旅游事故都与低价团有关。

2024年4月,秦皇岛某地的“水上游览”项目,载有31名乘客的船行在驶途中倾覆,乘客全部落水,造成12人死亡、7人受伤。

调查显示,不仅船舶是“三无”船只非法运营,还违规超载游客,导致事故。

事故发生点

江西武功山景区漂流项目,游客玩漂流时水位突然上涨,漂流艇侧翻被冲走,一死一伤。

国外海岛低价团免费赠送的出海项目,全然不顾游客的安全,迎着3米的巨浪出海。

纵然每年都有落水事故,依旧有人心存侥幸。

这些悲剧,并非不可避免,只是太多人抱着侥幸心理。

安全,从来不在这些团的优先级里。把成本压缩到极致、赚大钱,才是第一要务。

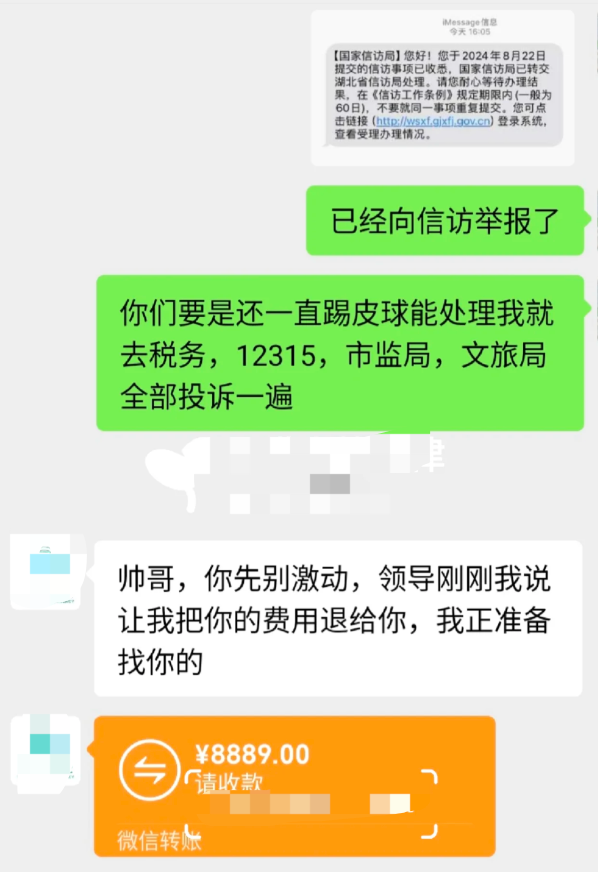

每次出事,旅行社、地接社、导游、平台之间开始踢皮球——

找平台,平台说是“合作方行为”;找签约旅行社,对方说是“代为服务”;找导游,对方早已断联;找保险,对方说“不包含此次情况”。

导游言语威胁游客

一次便宜的旅行,很可能就是一次没有保障的冒险。

这一切早有预兆,却从未停止。

一个真正合规的旅行团,必然有明确的组织结构、合理的人员配比、合规的交通工具和保险保障。

而这些,几百块的团费,根本负担不起。价格低到不合理时,意味着有人在压缩安全、牺牲责任、铤而走险。

所以,别再幻想“花最少的钱,看最美的风景”。

那些看似超值的低价背后,可能藏着无法承担的风险……

低价团,有必要吗?

低价团屡禁不止,是因为背后早已有一套完整的生意链。

低价团,也叫“赌团”。吃住行全靠压缩成本,把人低价拉进来,再靠购物“回血”。

商品利润高得离谱,导游靠你每一笔消费提成,能从游客身上榨到多少利益,全凭运气。

表面是旅行,实质是收割。你不消费,就等着被冷脸、拖行程、冷嘲热讽。

有些平台不是不知道,但睁一只眼闭一只眼。只要没人出事,就没人追责。合同写得模糊,购物“自愿”,责任全在游客身上。

只要你报了这种团,就要做好准备:不花钱也花心情,精神和身体,总有一个会吃苦。

避免踩坑的第一步,是不贪便宜。

不要相信“低价高品质”,没人做亏本生意。

看清合同条款、保存聊天记录、拍照录音、明确投诉渠道,是唯一的解决之道。

更重要的,是重新思考:自己真的需要这趟旅行吗?

我们常说,想“出去走走”。但如果这一趟,是排队、是疲惫、是导游劝买,是回家后生一肚子气——那不如不去。

旅游这件事,没那么神圣,也不该这么艰难。

我们从生活腻了的地方,去了别人生活腻了的地方,以为远方能治愈一切。

可是,当这一切变成了人山人海、日晒雨淋、赶鸭子似的行程,跟导游斗智斗勇、跟团友挤餐厅抢厕所,回来只能勉强说一句 “风景还行”,还值得吗?

真正好的旅行,不该是拉练式行程,也不该是带任务出发。它应该是松弛的、自由的、没有压力的。

如果无法实现,不如就在楼下晒晒太阳,吹吹风,看看天,其实,也是另一种自在。

远方,不是必须追逐的目标。只要拥有看风景的眼睛,和一点允许自己慢下来的心情,那份“远方”在哪里都能找到。

别让出去走走,变成出去受罪。

有时候,放过自己,比打卡九万里更值得……

下一篇:在中国科协年会感受学术会议新风