女生为交社保被负债200万元,社保权益岂能沦为害人的诱饵?

在当今社会,本应保障人们权益的社保,却让一位女生陷入了 200 万元的负债困境。这令人震惊且痛心。社保本应是为人们的晚年生活等提供稳定保障的,然而却不知为何成了这样的“陷阱”。女生本是为了合法合规地享受社保权益,却不料遭遇如此巨大的债务危机。这不禁让人反思,社保体系在运行过程中是否存在漏洞或管理不善的问题?社保权益绝不能沦为害人的诱饵,相关部门应尽快彻查此事,保障每一位公民的合法权益,让社保真正成为人们生活的坚实后盾。

极目新闻评论员 屈旌

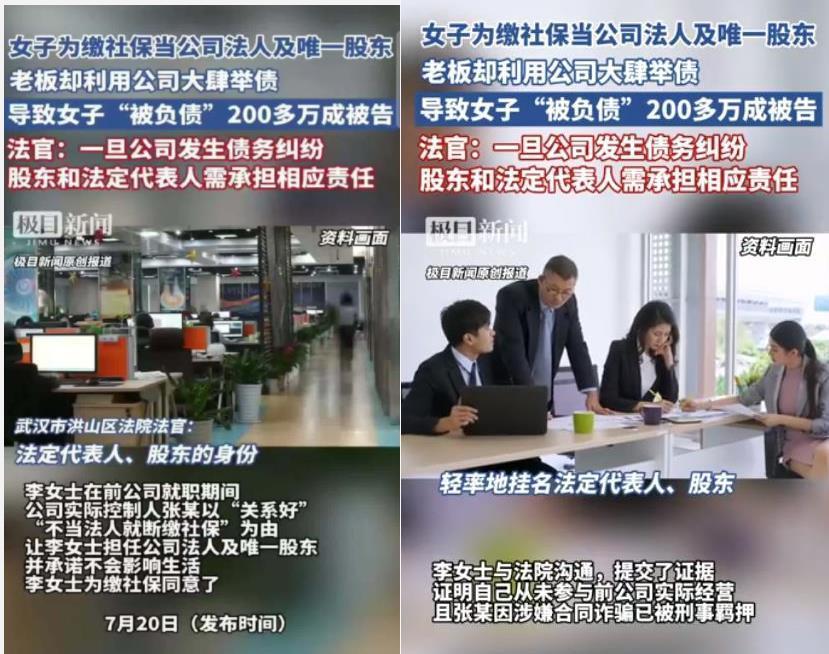

不当法人就交不了社保,北京的李女士因昔日领导张某的一句话,在毫不知情的情况下,成了负债累累的“挂名老板”,个人账户被冻结,生活停摆,直到法院传票上门,才惊觉自己“被负债”200多万。经承办法官释法说理,债权人撤回对李女士的起诉,张某因涉嫌合同诈骗被刑事羁押,目前李女士已卸任前公司法人,恢复正常生活。

这场由社保引发的“挂名法人陷阱”,撕开了某些企业主滥用权力、漠视法律的遮羞布,也再次暴露出劳动者在劳动关系中的弱势地位。

社保缴纳本是企业法定义务,是劳动者权益的底线保障。然而,部分企业却将其异化为控制员工的工具——不交社保、以调岗威胁、用“挂名”绑架……这种隐性胁迫的背后,是劳动者的弱势处境。他们怕丢工作、怕断保障,只能在权力不对等的博弈里低头。李女士的案例绝非个例,劳动监察部门需对此类行为亮剑,通过主动巡查、畅通投诉渠道、严惩违规企业等方式,斩断伸向劳动者权益的黑手。

李女士稀里糊涂就成了公司“法人”,差点被卷入违法犯罪的漩涡也暴露出工商登记制度的漏洞。现行法律虽规定法定代表人需承担公司责任,却对“挂名”行为缺乏事前预防机制。人脸识别验证、书面确认流程、法律责任告知书签署等手段,技术上早已成熟,却未被广泛应用。若能在工商登记环节引入“实名认证+视频确认”双保险,或要求法定代表人签署风险知情书,或可堵住“被法人”的漏洞,避免更多人陷入“人在家中坐,债从天上来”的困境。

在李女士“被法人”的这起案件中,当事法院展现了司法的责任感和担当。从受理案件到深入调查,再到公正裁决,最终帮李女士卸下债务“黑锅”,也让张某被绳之以法。

这无疑向社会传递出明确信号:恶意利用法律漏洞转嫁债务、侵害他人权益的行为,绝无容身之地。现实中,有一些类似的企业实际控制人恶意转嫁债务的行为,被当成民事纠纷来处理,缺乏震慑力,不利于遏制违法冲动,守护市场秩序。建议对“恶意挂名转嫁债务”追究刑责,并纳入征信黑名单,让违法者付出沉重代价,从根源上遏制“挂名陷阱”。

李女士的教训也应该给所有打工人敲响警钟,轻信口头承诺、忽视法律风险,是许多人都容易犯的错误,这些“无知之勇”,往往让不法分子有机可乘。社会应更加重视普法教育,通过社区法律讲座、短视频普法、案例警示宣传等手段,唤醒公众法律意识,提示法律风险。毕竟,披上法律的盔甲,是自我保护的第一道防线。

李女士的“黑锅”终被卸下,但这场噩梦绝对不应再重演。社保是劳动者的“安全网”,不是黑心老板捆绑员工的“锁链”。只有把企业的歪心思管住、把制度的漏洞堵上、让法律的高压线带上高压电、让打工人的警觉心时时在线,才能让“挂名陷阱”无处遁形。