陈行甲新书签售会上的“工地大叔”:一个爱看书的农民,被人意外发现

在陈行甲新书签售会上,出现了一位特别的“工地大叔”。他看似只是一名普通的农民,却怀揣着对知识的热爱。在人群中,他那专注而质朴的眼神格外引人注目。本是在工地辛勤劳作的他,却被偶然发现沉浸于书本的世界。他或许没有华丽的衣着,没有高深的学识,但那对书籍的渴望却如同一道光,照亮了这个喧嚣的签售会现场。他的存在,让人们看到了知识无界限,无论身处何地,都能被那一本本好书所吸引,所滋养,成为生活中最温暖的力量。

▲刘诗利站在自家土地上

红星新闻记者丨杨灵

编辑丨郭宇 责编丨冯玲玲

7月1日,59岁的刘诗利从北京回到河南老家。感觉终究不一样了,村里人前所未有地好奇他的故事,见面就喊“大网红”。有邻村村民慕名而来,多年不见的老同学也突然打来电话,一聊就是半小时。

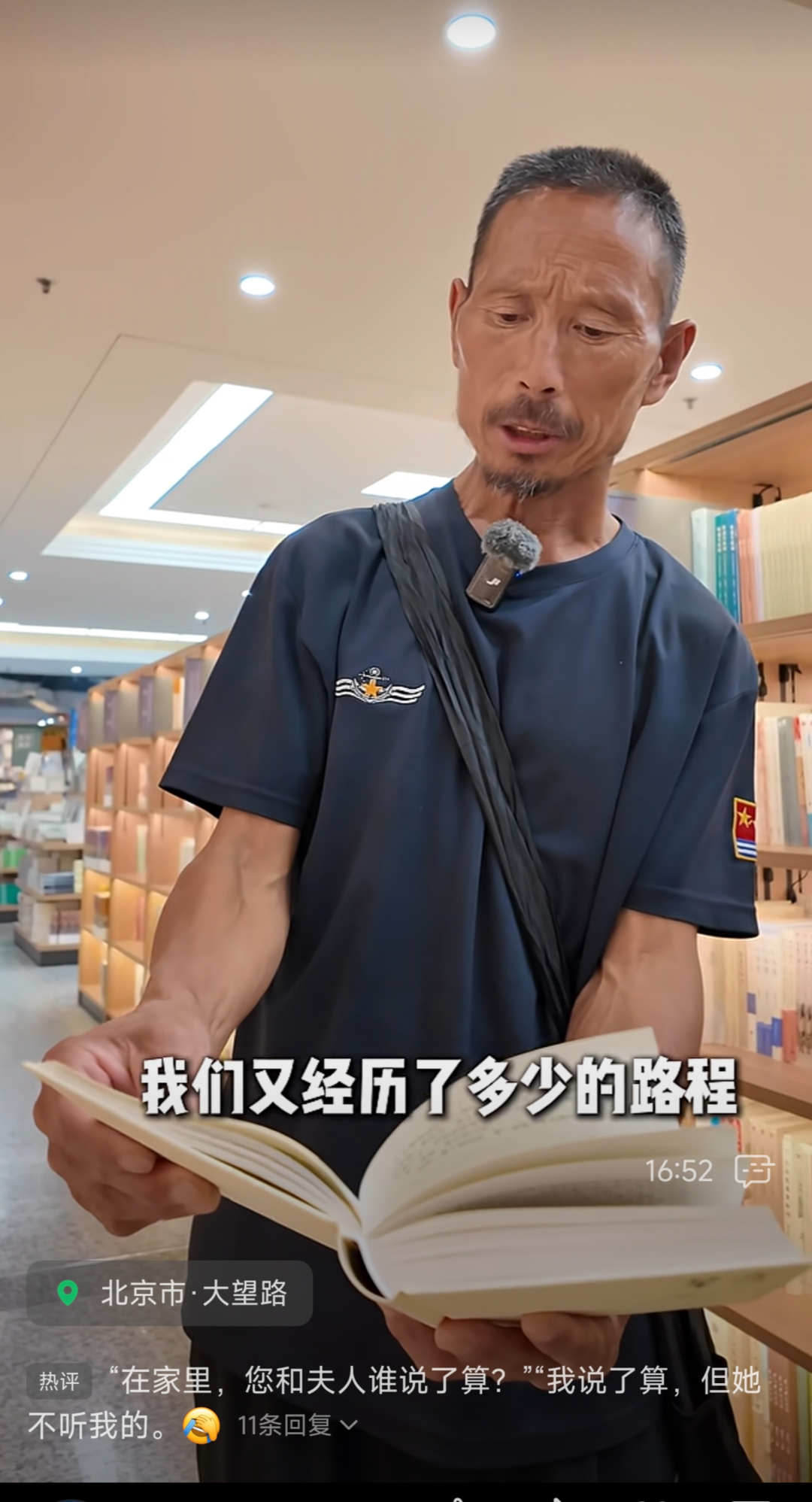

刘诗利仍是一贯的谦和,耐心讲起自己的奇遇:6月25日,他在北京西单图书大厦看书,一直看到晚上9点,正准备走呢,见那边围着不少人,便凑过去看看……

媒体已广泛报道了这个细节,他站在陈行甲的新书签售会现场,一张粗粝的脸布满皱纹。面对主持人的提问,他朴实地笑着说,自己在工地打零工,家里有十来亩地,初中学历,来过书店好几次了……

然后他就突然火了,火得他心里有些忐忑,“我这形象,怕有点不好。”

河南省濮阳县文留镇银岗堌堆村,是宽广的华北平原上的一个小点。刘诗利祖辈就生活在这里,他也生活在这里。他日复一日地、静悄悄地穿行在自己的世界,种地,打工,有空就去书店看书。

突然有一天,出乎意料地,他被人发现了。

1斤土豆,下午三点的早饭

7月10日,刘诗利开着三轮车从镇上回来,妻子韩玉竹坐在“副驾”。太阳白晃晃的,灼热得像黏在皮肤上。三轮车上载着一个快递纸箱,是人民日报出版社寄给他的书。

▲刘诗利、韩玉竹夫妻俩

他拆开快递,坐在凳子上琢磨了几分钟,给向他赠书的人民日报出版社编辑张炜煜发了条微信致谢。妻子嫌他“草率”,“至少应该打个电话才够意思。”

他有些局促地解释,“人家忙,打电话怕打扰。”

那段走红的视频——陈行甲新书签售会上的“工地大叔”——正是张炜煜拍摄的。张炜煜告诉红星新闻,他在活动开始前就注意到站在后排的刘诗利,“背着包,怯生生的,有凳子也没坐”。活动结束后,志愿者把张炜煜带到台前,张炜煜问他是否介意拍摄,他说没关系。

▲陈行甲在新书签售会上相逢“工地大叔”

第二天一早,二儿媳在老家看到了这个视频,立刻打电话告知婆婆。在北京的刘诗利也接到二儿子的电话,这才知道流传到网上的视频火了。

三天以后,张炜煜拍到他在吃土豆。视频记录,那天他买了1斤土豆、4个小甜瓜、1个洋葱,总共花了4.4元。他在厕所外的水槽里洗了土豆,再拿到便利店烤箱烤熟,然后蹲在路边吃。

当时已经下午三点,那是他的早饭。

在接受张炜煜的采访时,刘诗利有些迟疑后才“说实话”。他透露头天晚上吃的也是土豆,“2斤土豆,没就菜”。6月10日到北京后,因为挣得不多,他舍不得花钱,10多天一直在公园长凳、车站等地过夜。但他跟妻子说,自己住在小旅馆。

▲刘诗利接受张炜煜采访

张炜煜告诉红星新闻,他惊讶于刘诗利在繁华都市里的“生存能力”:熟悉北京市区各种省钱的交通路线,可以找到免费为手机充电的地方,在便利店免费煮食……

张炜煜的视频中,刘诗利讲到自己从老家坐车去北京:先花28元从濮阳坐大巴去安阳,再花72元从安阳坐火车去北京。订票软件显示,从濮阳坐高铁到北京,要300多元,从濮阳坐大巴去北京,最少要140元。

家人看到他吃土豆的视频后,立刻把他叫回老家。韩玉竹说,家里人不知道他过得那么苦,他从未讲过,他平时只说“不亏身体”。

过去两三年,刘诗利一直在北京打零工。今年5月,他回老家参加了一个晚辈的婚宴,收完麦又去了北京。他干日结工,拿到工资就转给妻子,“自己留一点够生活就行”。

回老家后,孩子给他注册了抖音号“我是刘诗利”,简介里写着:“陈行甲新书发布会的意外同台者”“一个被聚光灯偶然捕捉到的普通人”。

他说确实“出乎意料”,有些忐忑,一再表达自己的“不好意思”。

“把自己收拾干净了再去书店”

在北京打零工,刚过四点刘诗利就会起床,然后去马驹桥劳务市场等活。“四五点钟天已大亮,招工的人往往来得更早。”他说冬天会晚一些,因为天亮得晚。

他什么活都干,搬钢筋、打混凝土、卸货……工资日结,一天200元到300元。在劳务市场候着的大都四五十岁,“小年轻没有,像我这年纪的也不多。”刘诗利是跟老家一个村民去北京打零工的,但这个村民今年已没再去了。

接连干了几天,“想休息一下,或者活不好就不去了”,刘诗利便去书店看书。

他会吃了午饭去,自己煮点吃的,目的是省钱。他还要洗个澡,换身衣服,把自己收拾干净了再去书店。他说,书店整洁、明亮、安静,形象邋遢地去书店“就很不好”。但在陈行甲的签售会上,他还是被人一眼认出是“干力活”的。

他有些相熟的工友,但交往不多。他说自己住在小旅馆,上下铺,一个房间住10个人,每晚房费20元至25元。大家都是早出晚归,也没有固定的室友。

在书店里,刘诗利看唐诗宋词,也读一些农业和电工的专业书籍。他下午三四点进书店,一直看到晚上八九点。在书店里不吃晚饭,也不觉得饿。看完书出来,天已黑了,他会去找吃的然后回去。

去书店看书,他会给妻子“报备”一下,这意味着这一天他没有工资转给妻子。跟他同龄的韩玉竹“不认识几个字”,她说年轻的时候丈夫看书,自己会说他“耽搁事儿”,但现在已经习惯了他这唯一的爱好。

刘诗利遵循着自己的感受,他说读书是最好的休息,让人内心平静、充实,在书店里“时间不知不觉就过去了”。读书也让人身心愉悦,增长见识。比如有段时间他喜欢翻看字典,“知道那些文字的准确意思,也是知识的提高。”

刘诗利喜欢跟人“谈谈读书的事儿”,但周围人少有兴趣。

他在2005年、2008年,以及最近两三年,先后三次去北京打工,对北京几大书店都很熟悉。以前在其他城市打工,他也时常去当地书店、图书馆。他没有系统地去读书,但在打工之路上,书成了他生活里的“自留地”。

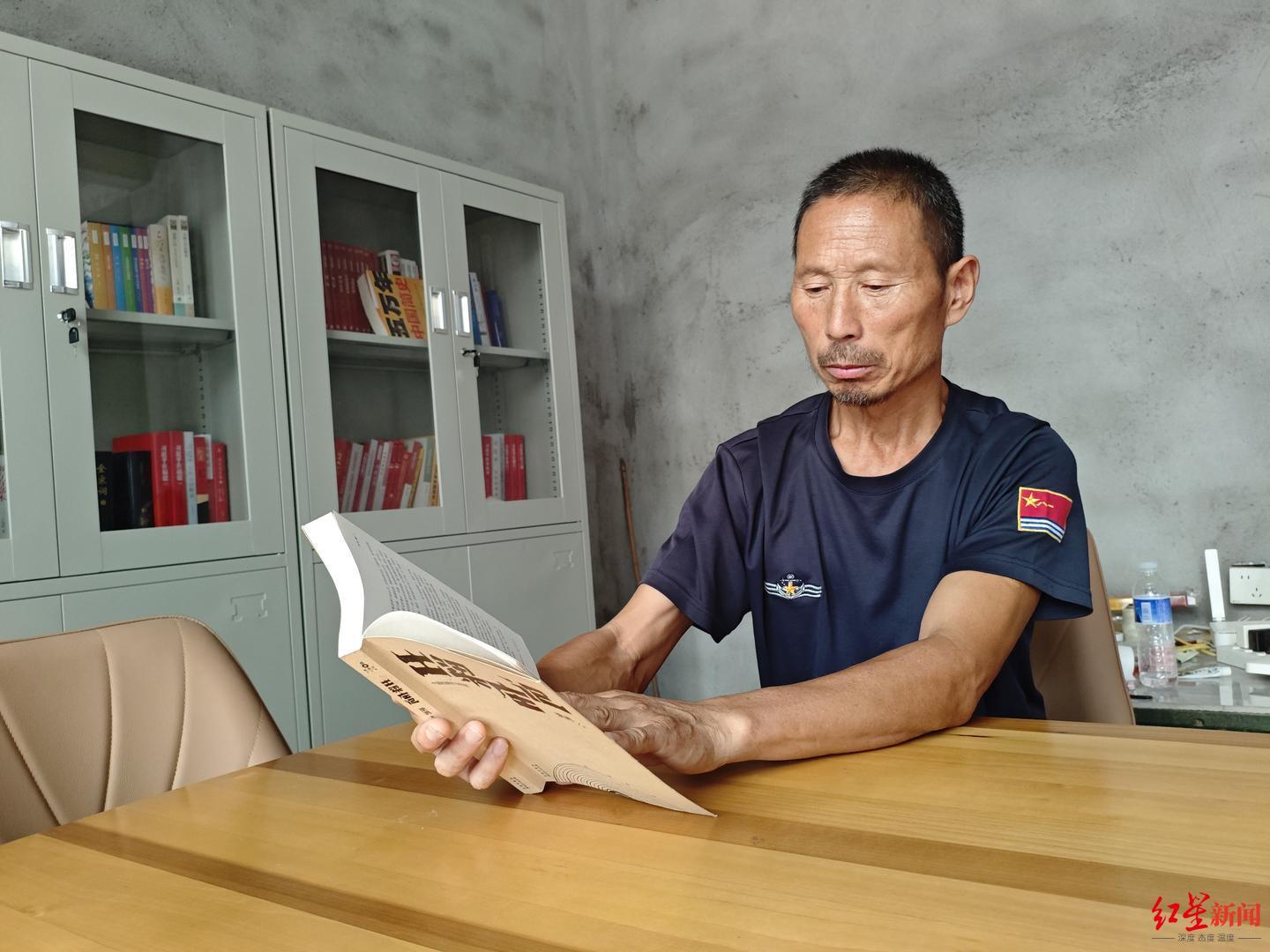

回到老家,有相关单位和热心人给他送来书柜和一些图书。他儿子也添置了一张条桌和几把软椅,摆在客厅的书柜旁边。

▲刘诗利在家里有了书柜与书桌

在北京,陈行甲送给他两本书,《别离歌》和《在峡江的转弯处:陈行甲人生笔记》。后一本书的扉页,陈行甲为其写下赠言,“我们一起过热爱的一生”。

“土地一季赶着一季”

刘诗利小时候就喜欢看书,读四年级时,他缠着父母订了《中国少年报》。每次拿到手就赶紧看,接下来两天,“边边角角都看得干干净净”。

初中毕业后,他没有考上高中。村上小学缺老师,他成了一名代课老师。干了11年,他教过语文、数学、自然、品德、体育。1996年,一个月40元的工资已经无力养家,他辞职开始打工。

“那时候孩子上学,入不敷出,压力很大。”辞职后的刘诗利在老家附近的工地上干活,一天可以挣6元。那两年他还兼收废品,地里和工地都没活干的时候,他就骑着三轮车收废品卖。

日子一直紧巴巴的,刘诗利开始去更远的城市打工。他掰着指头数,去过怀仁、天津、太原、北京……超过10个城市。

很长一段时间他都处于焦虑之中。大儿子没盖房,他得努力。给大儿子在村里盖了一幢平房后,他又操心二儿子没娶媳妇。二儿子娶了媳妇后,他才感觉肩上的担子轻了。但如今,他已经习惯了吃苦与节俭,说“挣得不多”时带着自责的语气。

▲抱着最小的孙子,刘诗利笑得很开心

刘诗利有两个儿子,如今都已成家立业,大儿子已有三个孩子,二儿子也有两个孩子。刘诗利说,两个儿子都发展不错,早年间就在濮阳城区买了房。去年老家新盖了一栋两层小楼,也是儿子拿的钱。二儿子刘书明说,新房花了“小三十万”,如今还没有做粉刷,很多家具家电也有待添置。

今年收麦后,刘诗利没再种玉米,把十亩地全租了出去。开学后,妻子韩玉竹要去城里帮二儿媳照看孩子。两个孩子大的上小学,小的才1岁多,二儿媳照看不过来。韩玉竹打算等小孙子上幼儿园了,再抽身回老家种地。

在此之前,夫妻俩一直都有种地。韩玉竹说,如今用上机械化,种地比过去省力多了。

银岗村地处黄河边,引黄河水浇地。地里小麦和玉米轮作,一季赶着一季。眼下时节,玉米正拔节生长,麦茬还留在地里。站在阳光下,刘诗利眯着眼望着碧油油的玉米地,感慨时间一晃而过。

他经营了大半辈子的土地,似乎终于可以歇下来了。

“等一等再做打算”

堌堆,是土丘、土堆的意思。考古发现,先民为避水患在堌堆形成的聚落,一些堌堆最远可追溯到新石器时代。银岗堌堆村,这个黄河边上的村庄土地肥沃。

刘书明感叹父亲这一代人的辛苦,看到父母在地里劳作的场景,会觉得他们“对土地好像有一种执念”。

父亲的“走红”,让他有机会更清晰地了解父亲。

在他的印象里,父亲是一个很老实的人,执拗,甚至有些迂腐。父亲喜欢读书,但其对当下的社交软件都不熟悉,他的生活似乎大部分还在过去的时间里。

他很难描述父亲的性格,说父亲对他要求严格,小时候要是跟别的孩子打架,父亲不管他在不在理,都会先把他拉回去揍一顿。但父亲明明又很心疼他,小时候生病了,父亲会担心得“瞌睡都睡不着”。

刘书明以前不知道父亲在外面这么“亏待自己”,他说自己和哥哥还算自立,这些年来没让父亲再有负担。父亲打工挣钱,只是维系父母的开销。他也支持父亲去不同城市打工,因为父亲“喜欢到处去看看”。

回到家里的这段时间,刘诗利很忙,常有人拜访,电话不时响起。

跟过去感觉不同的是,村民格外热情,见面就喊“大网红”,他们好奇刘诗利在北京经历的故事。有邻村村民在网上看到他的消息后,也慕名上门拜访。还有多年不见的老同学,打电话来跟他说要如何面对汹涌的流量。

刘诗利保持一贯的热情,说话时声音轻缓,接电话时双手把电话捧在耳边。身旁的妻子总担心他处理不当,时有提醒他该如何应对和说话。

他坦言有时候会因意见不一致跟妻子吵架。在张炜煜的视频中,就“您和夫人谁说了算”的问题,他巧妙回答:“我说了算,但她不听我的。”

回到老家,他受邀参观了当地一家老年公寓,对方表示给他提供一份管理图书室和一片菜地的工作。他没答应要去,只是第二天公司就发布了视频,在接待刘诗利的同时,着重宣传了公司的优越条件。

刘诗利表示这样不妥,但又不知道如何拒绝,“人家热情邀请,不去显得不礼貌。”

他喜欢安静的生活,认为与人应酬是一件费力的事情。他说目前还未想好要不要再去北京打工,他希望在老家谋得一份合适的工作,但也不着急,“等一等再做打算”。