世界遗产,中国又多一项

近日,世界遗产大家庭迎来了新成员,中国又多一项殊荣!这不仅是中国文化和自然遗产的璀璨瑰宝,更是全人类的共同财富。新的世界遗产见证了中国悠久历史和丰富生态的独特魅力,它宛如一颗闪耀的明珠,在世界遗产的星空中熠熠生辉。从古老的建筑遗迹到壮丽的自然景观,每一处都承载着中华民族的智慧和情感。这一新增的世界遗产,将进一步推动中国文化的传播与交流,让世界更好地了解中国,也为全球的文化多样性和自然保护事业做出了卓越贡献。

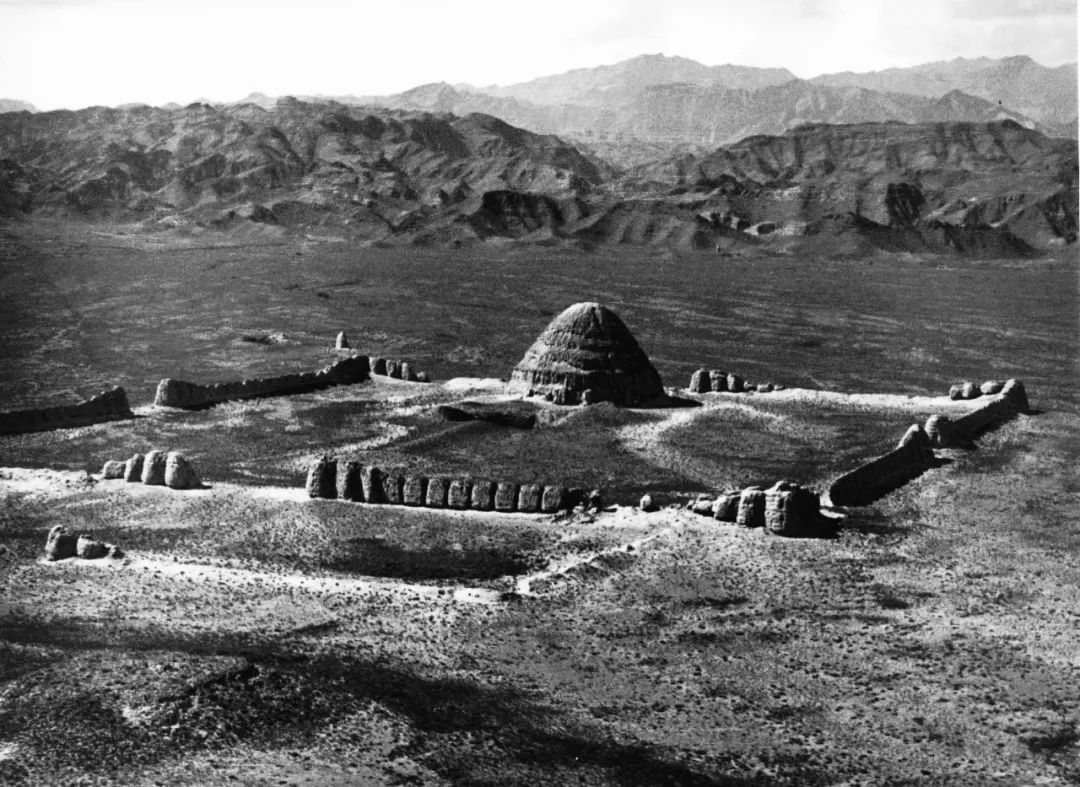

德国人格拉夫·楚·卡斯特从中国西北的上空飞过,戈壁和沙漠之上云层稀薄,地面一览无余。飞机掠过宁夏境内贺兰山东麓时,他猛然一惊,看到一片大小错落的“金字塔群”。那是1933年至1935年中的一天。

卡斯特服务于欧亚航空公司,该公司准备开通中国境内的省际航线,作为飞行员,他正在先行查勘地形地貌。当时,他用莱卡相机拍摄了一张“金字塔”的照片。2015年,莱卡公司将卡斯特拍摄的一张高清照片赠送给了中国。

陈同滨仔细看了这张照片,她庆幸而感慨,八十年过去,今天的遗迹与照片中相差无几,避开了显著的自然和人为破坏。“真佩服他们(西夏人),不知道是怎么做到的。”她盛赞这些夯土建筑的质量。陈同滨是中国建筑设计研究院建筑历史研究所名誉所长、国内知名申遗专家,“丝绸之路:长安—天山廊道的路网”、良渚古城遗址等申遗时的重要咨询专家和文本负责人。

如今人们已经知道这些遗存的身份——它们是西夏陵,西夏王朝九代帝王的陵寝。卡斯特看到的只是冰山一角。

北京时间7月11日晚,联合国教科文组织第47届世界遗产大会将中国“西夏陵”列入《世界遗产名录》。中国世界遗产总数增至60项。这些尘封的帝陵,开始向世界诉说西夏往事。

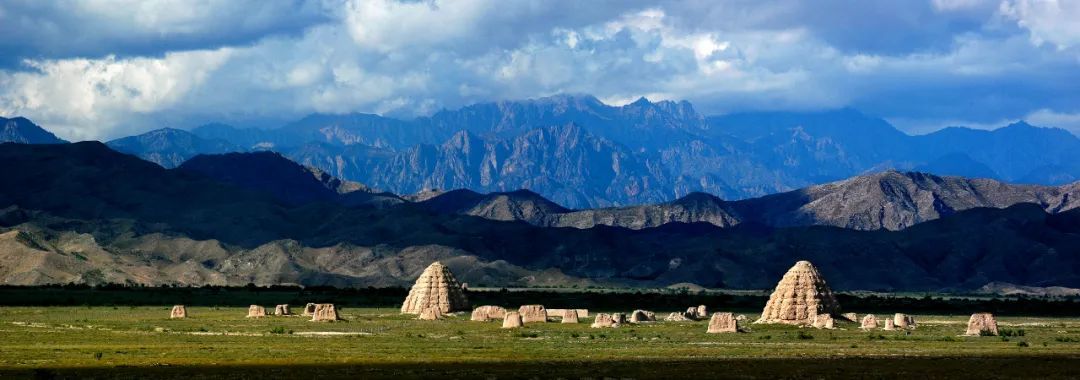

贺兰山下,西夏陵一、二号陵双陵并峙。摄影/齐鸿灿

贺兰山下,昔年王侯

6月末的一天早晨,骤雨降临西夏陵。雨势渐小时,银川西夏陵区管理处文物保护科科长任秀芬撑伞走进陵区。距离西夏陵国家考古遗址公园正门最近的是三号陵,也是九座陵中最宏伟的一座,陵域面积达16.44公顷。三号陵最核心的建筑,是20余米高的夯土陵塔,远望如苍黄的巨型草垛。陵塔周身遍布孔洞,麻雀不时飞来,钻进洞里。

“鸟类很喜欢在这些洞里栖身,还有老鼠。它们对陵塔的破坏其实不大,不会将洞钻得更深,但粪便可能会滋生植物。”任秀芬指向陵塔高处的一丛野草,“以后还是会研究一些办法,比如利用声音和气味驱离小动物。”

陵塔前方十米的地底,就是陵寝地宫。不同于中原王朝帝陵的山丘形封土,西夏王陵以塔为标志,塔身的孔洞中,原本插着一根根栣木,承载着罩在外部的一座木塔。木塔早已塌毁,今天所见的陵塔其实是夯土的塔心。

陵塔正前方,笔直地伸出一条数十米长的低矮土垄,称为“鱼脊梁”,下方是墓道所在。地宫和墓道的位置如此明显,毫不掩饰,以至于早就受到盗墓贼的光顾。明代中期文献记载,当时有人挖掘过,已经“无一物”。

任秀芬走在三号陵园中轴线上,自南向北,经过东西对称的阙台遗存——至今仍残存数米高。阙台后面,碑亭遗址左右分立,亭内曾有石碑,残碑断石记录了大量西夏历史的一手资料。路过碑亭,任秀芬走入一座小城门,进入月城,如同城墙外的瓮城。月城御道的东西两侧,曾站立过两三排石像生,西夏人改变了唐宋帝陵漫长的神道设计,将石像生压缩在月城中列阵,布局更显紧凑。月城之后,再穿越一道门阙遗迹,便进入内城,即陵园的中心——陵城。

此时站在中轴线上,可以看到陵园中最核心的一组建筑,却产生了些微的偏移。在规划如此严谨的建筑群中,这种偏移显得不同寻常。

“北偏西5度。”任秀芬揭晓谜底。献殿、墓道、地宫、陵塔,这组建筑串起的轴线,从中轴线向西偏了5度。研究者多认为,这与西夏人的信仰有关,在佛教传入前,西夏人崇信鬼神,居中处为鬼神位,要回避。

在9座帝陵四周,众星拱月地分布着多达271处陪葬墓。陪葬墓亦有一整套建筑体制,等级较高的也自成一座规模颇大的陵园,或许取决于墓主的身份地位。

西夏王朝两百载,风流人物尽数安眠于此。

这座三号陵是谁的陵墓?学界普遍认为是西夏开国皇帝元昊。三号陵的规模等级为九座帝陵之冠,符合元昊身份。

1038年,元昊正式建立大夏,又称大白高国,史称西夏。西夏定都兴庆府,就在今天的宁夏银川,在宋、辽、吐蕃等政权环绕之中。建国之前,党项人早期活动地带偏南,逐渐往北迁移,臣服于唐朝,参与过平定黄巢起义,赐李姓。今日宁夏中的“夏”字,便起源自西夏,最早出现于元朝设置的“宁夏府路”,意为安定西夏。

从迁都兴庆府开始,西夏朝廷就同步开展帝陵建设工程。受中国传统陵墓选址风水堪舆理论影响,他们选址在贺兰山东麓,西倚贺兰山,东眺黄河水,背山面水,地势高敞。帝陵朝向基本为南偏东,与西南—东北走向的贺兰山山势对位,借山势衬托出陵墓群的恢宏气势。

明代安塞王朱秩炅描写西夏陵的《古冢谣》,至今读来令人感同身受:“贺兰山下古冢稠,高下有如浮水沤。道逢古老向我告,云是昔年王与侯。”

20世纪30年代,德国飞行员卡斯特拍摄的西夏陵三号陵。供图/银川西夏陵区管理处

神秘古冢,千年谜团

如果我们升上半空,紧贴贺兰山东麓,从南到北巡游10公里,便能俯瞰整个西夏陵的宏大布局。

九座帝陵集中分布在4片区域,一、二号陵聚集在最南部,七、八、九号陵在最北部,中间地带的三、四号陵和五、六号陵两两比邻。它们坐落的贺兰山东麓洪积扇戈壁,南北长约12公里,东西宽1—5公里,总面积近40平方公里。

陵区最北端,还有一座非陵墓的建筑群。为了阻挡贺兰山上滚滚而下的洪水,西夏人在陵区建设了纵横交错的防洪墙和排洪沟。今天,9座帝陵、271处陪葬墓、5.03公顷的北端建筑遗址及32处防洪工程遗址,组成了西夏陵世界文化遗产的内容。陵区出土了7100件馆藏文物,遗址上还保存着大量建筑构件残件。

自从卡斯特惊鸿一瞥之后,西夏陵再次隐入时空,未再被世人注意。此地虽然距离银川城区仅35公里,但比邻荒芜的贺兰山,人迹罕至。直到1971年,在文物调查中,这处遗迹才再次进入人们视野,并在次年迎进了考古队。

宁夏文物考古研究所研究员牛达生是最早的西夏陵考古队一员,他回忆1972年春天第一次到西夏陵时,站在高处极目望去,“星罗棋布的土冢高耸云天、气势宏大;脚下却是一堆堆废墟、一段段残墙、一墩墩夯土台基,俯拾即是的残砖烂瓦,一片破败景象。这些给人的第一印象是:广袤、荒凉、深邃、神秘,还有破败”。

半个世纪以来,西夏陵已经进行了4个阶段考古,仍有不少未解之谜等待揭开。

西夏王朝延续190年,传十帝,加上元昊追谥的祖父、父亲,一共十二帝。西夏陵的九座帝陵,到底归于谁?考古队初次探索西夏陵时,确定墓主身份就是首要课题。

牛达生说,历代帝陵中,每位皇帝葬于何处,规模形制如何,多有记载,具体位置也可以确认。而西夏陵仅在《宋史·夏国传》中载有陵号,至于陵园建在何处、如何营建、规模大小等,无一字可寻。只能通过考古,寻找新的线索。

发现九座帝陵时,没有任何直接汉文资料显示这些墓的归属。人们只能根据三号陵规模最大的特征,推断是开国皇帝元昊之墓。然而,也只是推断。

直到1978年,“破案”的突破口出现了。

考古人员在陵区清理出大量西夏文残碑,这一年,七号陵一块残碑上有了突破性发现。西夏学家、语言文字学家李范文识读出碑上文字:“大白高国护城圣德至懿皇帝寿陵志铭。”圣德皇帝是西夏仁宗,名为仁孝,墓号寿陵,碑文与《宋史》记载的陵号吻合。七号陵墓主确认——西夏第五代皇帝李仁孝。

其余八座帝陵的密码,再也无法通过碑文直接破译,却引发了学者们孜孜不倦的解谜兴趣。他们借助方位关系、年代早晚、规划特征等线索,推理破案。最被普遍接受的观点认为,建陵顺序为从南到北,今天一至九号陵的编号,实际也依从这个观点。据此,一、二号陵应该为追谥的元昊祖、父之墓,三号陵恰好就是元昊墓。

然而,尚未有哪个推理结论成为确凿的谜底。“西夏陵八陵陵主(七号陵除外)问题仍为悬案。”中国社科院考古所研究员孟凡人曾在文章中说道,“由于西夏陵九陵陵主的确定,事关西夏陵的整体研究,所以此问题就成为今后西夏陵研究领域亟待解决的主要任务之一。”

谜团不只陵墓本身。在9座陵园的最北端,坐落着一片宏大的建筑群,功能至今成谜。

这是一座颇为完整的三进庭院,纵横数百米,总面积5.03公顷。1972年被发现后,随即被一些专家推测为西夏祖庙,即在文献中可查的西夏“孛王庙”。但遗址内出土了大量与佛教有关的泥塑残块,有学者因此提出“佛寺说”。

两种观点至今各有支持者。又有人提出新猜想:圣容寺。同时期的北宋,在一些重要寺院中设有安放已故帝后画像或塑像的场所,称为圣容殿。现存西夏的碑文和出土文书中,记载西夏也有圣容寺。

圣容寺的猜想由宁夏大学教授、西夏学研究院院长彭向前于近20年前提出。他根据考古资料判断,此处建筑祭祀规格甚高,且残碑中出现“子之礼”的文字,说明是后代祭祀先人的场所,那些泥塑残块中可能有西夏帝后的塑像。

经历八九百年风雨,西夏陵所有遗存都不复最初的神采。陵塔塌毁成夯土台,门阙唯留黄土基座,陵城的城墙不再完整,破碎成七零八落的虚线,石像生只剩零落的断肢。如今星星点点的黄土废墟,勾勒出西夏陵壮观的轮廓,而那些失落的细节,只能在想象中重生。

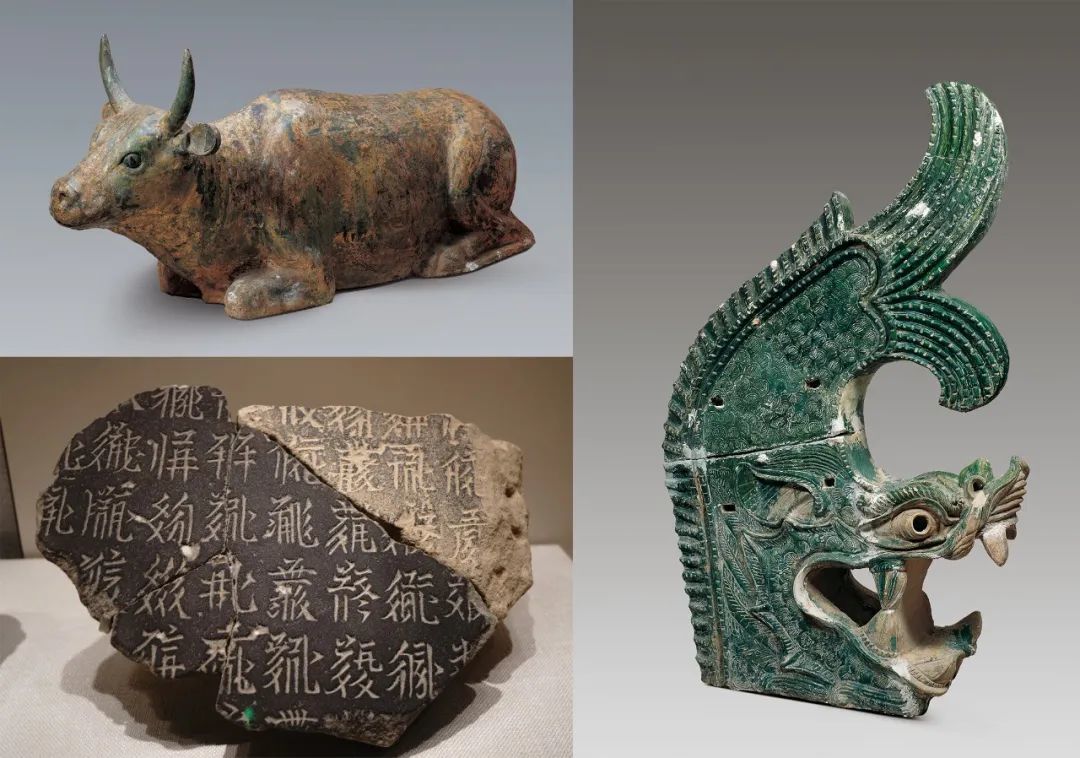

西夏陵出土的大量建筑构件妙音鸟“迦陵频伽”,收藏于西夏陵博物馆。摄影/本刊记者 倪伟

重建西夏史

西夏陵遍地“残砖烂瓦”中,却不乏令人震撼的罕见物什,甚至国宝级文物。

比如11件石雕力士志文支座,原本为碑座,雕刻着生动饱满的力士形象,兼有突厥石人、佛教力士和汉族碑座风格。六号陵南门地下的一件巨型琉璃鸱吻,是中国迄今发现的最大的古代琉璃鸱吻。此外,大量人面鸟身的建筑脊兽妙音鸟“迦陵频伽”,造型优美灵动,是印度乐神、佛教神鸟,折射出西夏的宗教信仰。这些造型独特的文物,今天都陈列在博物馆中,显示出一种独具特色却又与汉民族文化深刻共融的文化风格。

随着考古手铲伸向地底,更多有价值的历史信息浮出水面。大量的残碑中,记载了从未见于文献的西夏历史细节。

西夏独立于几大政权之间,有自己的生存之道,也起到了独特的历史作用。首都师范大学资深教授李华瑞曾指出,宋初统治者无意疆理西部边陲,而在历史从分裂走向重新统一的大势中,西夏建国在客观上起到了承担统一西部的历史责任。更重要的是,元昊在突出本民族特色的基础上,建立与唐宋中央政权相类的国家政权机构和设施,使得蕃化的地区重新回归汉文明成为可能,极大加速和提升了西部社会发展的进程和层次。

1125年和1127年,发源自黑龙江的金国依次击溃辽和北宋之后,西夏统治者非常明智地与金国保持了友好关系,为西夏赢得了近百年的和平发展环境。西夏位于丝绸之路中继枢纽位置,因生业模式的多样性,及长期复杂的多民族碰撞与交往状态,逐渐形成极具文化融汇创新的多民族融合与多元交流的文明特色。

西夏虽由党项人建立和统治,实则为一个多民族王朝,党项族、汉族、回鹘族、吐蕃族等民族共同生活于此。西夏的政体、文教等,广泛吸收自中原唐宋王朝,包括建都城、立官制、定兵制、改仪服、制礼乐等各方面典章制度,即所谓“仿中国官属,任中国贤才,读中国书籍,用中国车属,行中国法令”。

尤其令后世称奇的是西夏文。西夏文仿照汉字创制,笔画多在10画左右,用毛笔书写,风格极似汉字。20世纪70年代,西夏学家、语言文字学家李范文对3270块西夏残碑逐一考释,积累大量原始资料,整理出近6000个西夏文字,完成了第一部西夏文字典《夏汉字典》。

整个12世纪,西夏大体处于和平之中,直至蒙古人来了。13世纪初,蒙古人向西夏开战,持续20余年,1227年,西夏最终被灭于成吉思汗之手。垂垂老矣的成吉思汗,对久攻不下的西夏耿耿于怀。这是他的最后一战,他亲率十万大军第六次征讨西夏,却在破城前夕死于六盘山。破城后,蒙古军依照成吉思汗遗嘱,处决了已经投降的西夏末帝李睍,并在中兴府大肆屠城。这座繁荣一时的塞上城市,沦为空城。

为斩断西夏“王气”,蒙古军专程来到贺兰山下,有目标地摧毁了西夏陵。他们毁塔断碑,掘地三尺,今日所见西夏陵的断壁残垣,很多在西夏亡国之时或许已经被破坏至此。

如今,西夏皇帝的墓室中还剩下什么?

1972年,六号陵墓葬发掘启动。这是第一次对西夏九座帝陵的陵寝进行考古发掘,也是最后一次。发掘的结果令人激动,也不乏沮丧,考古人员虽然前所未有地走进了地宫内部,眼前所见却相当简陋。六号陵多次被盗扰,完整的随葬品荡然无存,皇帝的尸骨也不翼而飞。在墓室淤土中,考古人员只发现了盗墓者丢弃的一些遗物。

在蒙古人屠城之时,一位在蒙古政权中就职的党项人察罕努力营救,避免了都城人民尽数被屠的惨剧。后来,很多党项人进入中原生活,最晚至明朝末年,西夏文仍在党项人中使用,河北保定莲池公园至今保存着一座明代西夏文经幢。最终,这个族群融入中华民族之中。

蒙古人灭亡西夏之后,并未为西夏修史,久而久之,西夏史逐渐暗淡,留下无数残缺。西夏始终是其他王朝史册中的配角与远方,后人只能通过这些零星断章,逐渐拼凑、复原出这个王朝的生命历程。

左:上图:西夏陵出土的鎏金铜牛。供图/银川西夏陵区管理处 下图:西夏陵出土的西夏文残碑。摄影/本刊记者 倪伟

右图:西夏陵出土的绿釉鸱吻。供图/银川西夏陵区管理处

土遗址的生命脉搏

骤雨轰轰烈烈下了两个多钟头,终于停了下来。敦煌研究院文物保护技术服务中心主任杨善龙这几天正好在西夏陵出差,雨后他走进陵区,用肉眼为西夏陵“体检”。

“土遗址最怕的就是极端天气,尤其是强降雨。”站在三号陵陵塔下,杨善龙对《中国新闻周刊》说。陵塔外部有几道显眼的冲沟,从顶部贯通直下,由雨水冲刷而成。冲沟每扩大、加深一寸,陵塔本体便折损、消瘦一寸。

杨善龙说,实验室中已经试验了很多种土遗址保护方法,比如模拟苔藓、微生物等在土壤表面形成的“自然结皮”,以加固夯土表面;利用化学试剂增强土壤黏合力,提高表面抗风化能力;或者在顶部和冲沟里填补泥土沙石,作为“牺牲层”,避免遗址本体受到侵蚀。这些方法有些已在西夏陵得到应用。“土遗址保护是世界性难题,每一座陵塔、每一座夯土的情况都不相同,没有毕其功于一役的办法,只能因地制宜。”他说。

六号陵紧贴贺兰山山脚,最远处的西北角台已经建到山脚缓坡上,将西夏陵与贺兰山牢牢“钉”在一起。距离山体越近,受雨水、洪水的冲击越剧烈。杨善龙说,这座角台原本已从中部裂开,保护团队横穿了一根木质锚杆,将断裂的两半固定在一起,再填补沙土、碎石,灌入增强黏合力的化学浆液。这种锚固加灌浆的方法,已经在土遗址保护中成熟运用,有“救命”之效。

杨善龙与敦煌的同事长期参与西夏陵的保护工程。西夏陵的遗存大多是土遗址,敦煌研究院是国内乃至全球土遗址保护技术最领先的机构之一,最近20余年,敦煌研究院与西夏陵管理方合作,先后对全部9座帝陵和数十座陪葬墓实施保护加固,基本解决了结构稳定问题。

一根线缆扎入三号陵塔的一个孔洞,另一端连接着地面的白色机器,探测陵塔的温湿度、含水率、含盐率等数据。这样的线缆在陵塔四面各有一根。西夏陵区管理处文物保护科科长任秀芬在手机上点开一个App,数据实时可查,并自动对比历史数据,达到预警值时便自动报警。

陵塔外部还立着一台摄像机,对准塔身的一道冲沟。冲沟两侧各贴着一张小小的二维码,摄像机通过监测二维码距离的变化,判断冲沟扩大与否。任秀芬笑着说,每次接到预警,赶忙来查看,发现都是因为风吹雨淋,导致二维码偏移了,塔身的形变微乎其微。

放入陵塔孔洞的传感器,可以实时监测各项数据并发出预警。摄影/本刊记者 倪伟

在西夏陵区管理处的遗产监测中心,巨大的显示屏占满整面墙。通过遍布遗产区的海量监测设备,所有数据在此实时汇聚、分析、研判,监控着西夏陵每一座遗迹的生命脉搏。

西夏陵的保护从2000年提速,利用国家拨付的1000万元专款,专家对部分陵塔采取了喷涂注射化学制剂和土坯砌护底部风蚀空洞措施,两项措施效果明显,遗址坍塌得到缓解。从那时起,保护区建设起刺丝围栏,专人管理巡查,逐步全面清理违章建筑,迁出农场,结束了“牛羊遍地跑、车辆到处跑、行人随便走”的局面。

2011年,西夏陵启动申报世界文化遗产,至今14年,西夏陵的保护跃上新台阶,对标世界文化遗产的保护和监测要求。“遗产区的所有人工遗产,得到了重点保护,缓冲区内的自然环境也保护了起来。这就是完整的遗产保护。”西夏陵申遗咨询团队负责人陈同滨说。

参考资料:《西夏帝陵建筑揭秘》,牛达生;《探寻西夏文明》,吴云峰、杨秀山;《宋夏史探知集》,李华瑞