河南多地再发高温红色预警!这么热,是故意不报40℃吗?权威回应来了

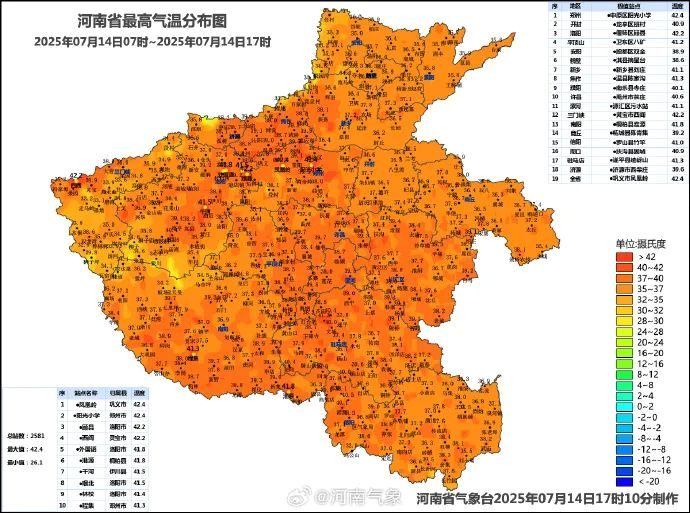

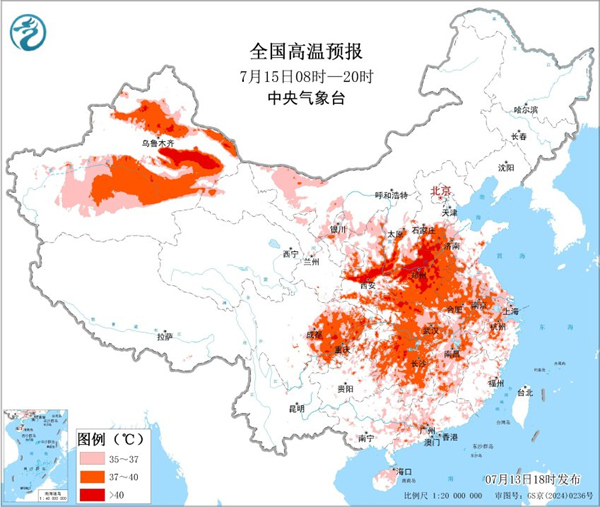

7月14日,我省大范围地区经历了酷热天气,郑州、新乡、焦作等地气温突破40℃大关,河南省气象台也于当日中午12时将预警升级为红色。

而这场来势汹汹的热浪,今天(15日)不仅仍将持续,更将达到一个新的高度。

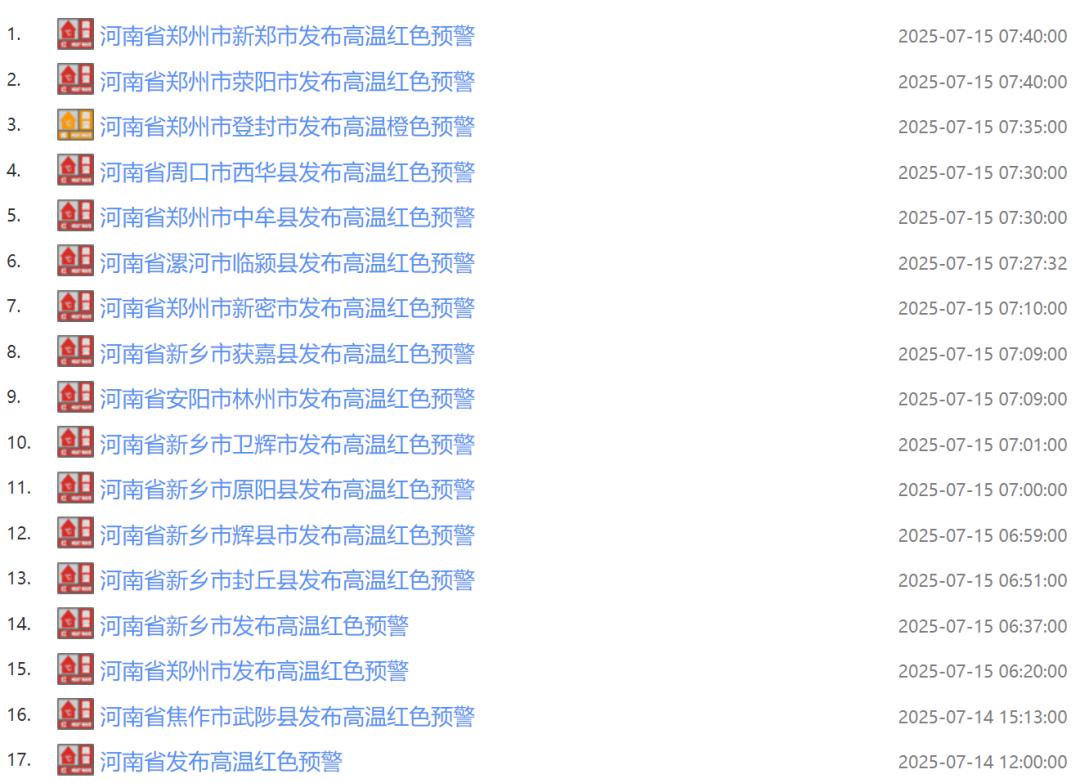

截至7月15日8时,我省已有多地发布高温红色预警。

红色预警咋来的?

“红色预警”是最高级别的高温信号,它究竟意味着什么?

记者了解到,省级红色预警的启动门槛极高,它考量的是全省范围的极端性,要求未来48小时内全省有60个以上县(市、区)最高气温连续升至40℃以上,是一个代表着全省进入高温应急状态的综合指令。

市一级,如郑州,红色预警又是如何被触发的呢?

记者从郑州市气象台了解到,根据《气象灾害预警信号发布与传播办法》,其在14日发布的红色预警明确指出:当主城区、航空港区、上街区等区域未来24小时内最高气温达到或超过40℃时,即满足发布条件。 这意味着,只要预报市区将突破40℃,就必须拉响警报,为市民提供最直接、最及时的防护指引。

这么热,是故意不报40℃吗?

每当遇到高温天气,总有公众感觉“怎么比预报的温度更热”,也有网友怀疑气象部门的高温预报会不会“刻意压低数值了”?话题#网友怀疑气象部门刻意不报40℃#也冲上热搜。

对此,气象专家向记者明确表示,这并非预报不准,而是我们混淆了几个不同的“温度”概念。

天气预报里的温度,故事要从一个安放在草坪上的白色百叶箱说起。按照世界气象组织的统一规定,官方气温必须在这个离地1.5米、通风良好且晒不到太阳的箱子里测出来。这样做是为了保证全球的气温数据有一个统一的“标尺”,可以相互比较。

中国气象局公共气象服务中心气象服务首席专家朱定真就说:“预报员的考核与预报准确率直接挂钩,预报38℃,实况超过40℃,是要扣分的。”所以,瞒报高温的情况是不存在的。

但问题是,我们并不生活在凉爽通风的百叶箱里。我们走在城市的水泥路和柏油路上,这些路面在烈日下疯狂吸热,温度轻松蹿到60℃甚至70℃。周围的高楼大厦阻挡了风,又反射着热量。这种“城市热岛效应”,据专家测算,通常会让市中心的实际气温比郊外气象站的预报值高出1℃到2℃。

预报温度≠体感温度

朱定真解释,我们常说的每个人最真实的是“体感温度”,但它是个非常个人化的东西。比如空气湿度对体感温度影响巨大,就像蒸桑拿,同样的高温,湿蒸远比干蒸让人难受。

当气温33℃、但空气湿度高达80%时,人体的闷热感可能比干燥天气下的35℃还要强烈。除此之外,有没有风吹、是否正被太阳直晒、甚至穿了深色还是浅色的衣服,都会直接改变你感受到的热度。

中国气象服务协会会长、中国气象局原副局长许小峰认为,未来推广“体感温度预报”会更科学,更能满足公众需求。

但在统一标准建立之前,我们看到的官方预报仍将是那个最严谨、最具代表性的“百叶箱温度”。

来源:大河报·豫视频(记者 张阳)、河南气象