名校毕业生,“疯抢”保洁饭碗?

在当今就业市场,出现了令人惊讶的一幕:名校毕业生竟“疯抢”保洁饭碗。这些毕业于名校的学子,拥有着卓越的学识和能力,却纷纷投身于保洁工作。他们或许是被保洁工作的稳定性吸引,或许是希望通过这份看似平凡的工作,磨砺自己的意志,体验不同的生活。这一现象反映出当下就业观念的转变,不再仅仅局限于传统的高薪职业,而是更加注重工作本身所带来的价值和意义。名校毕业生们用行动诠释了,无论从事何种工作,只要用心去做,都能展现出自己的价值。

作者/章鱼

编辑/闫如意

又到一年毕业季。

大学生找不到工作和企业用工难的矛盾,是每年七八月固定不变的热门话题。

不过,今年的互联网,话题发生了某种转变:

“我一个大学生,你让我种地/养羊/进厂?狗都不干。”

“干,狗不干我干。”

〓 @小璇不悬

孔乙己的长衫说脱就脱,大学生的“尊严”说放就放。

事实上,2023年夏季毕业的大学生中,加入制造业岗位的比例已超过半数。近几年的实际就业数据显示:

大学毕业生,正在批量做蓝领。

随着时代发展,蓝领行业创造的新岗位也在不断增加。蓝领的薪资和职位晋升空间正在超越我们的认知。

对蓝领工作了解越多就越容易发现,大学毕业生投身蓝领行业带来的反差感,

其实源于我们过时的择业观,以及落后的想象力。

大学毕业生,正在批量做蓝领

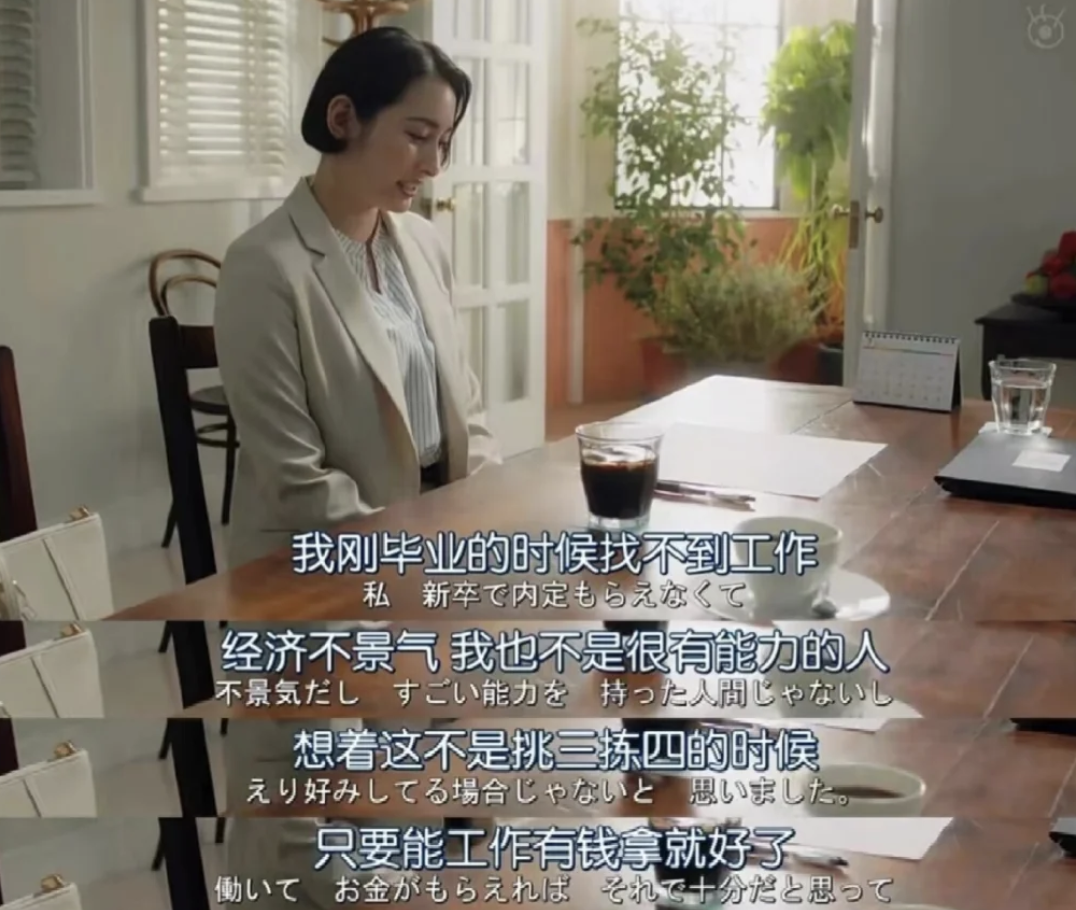

当人们对大学生的刻板印象还停留在小镇做题家的时候,部分大学生的就业形势已经迭代到2.0版本了:

闯入一切可以闯入的职场。

干一切可以赚钱的工作。

哪怕在干之前,他们脑子里想的是:“我堂堂研究生,让我回家卖羊?”

但没关系,工装一穿态度立马逆转:“养!狗不养我养!养的就是羊!”

〓 @四字罐头.

如果说还有什么可以呼应开头“堂堂研究生”的身份,那就只能是结尾高呼“现在埋汰的我你爱答不理,明天卖羊的我你高攀不起”的宣言。

“狗不干我干”系列,有诸多赛道。

有进厂的。

毕业之前,抱着“我一个大学本科毕业的,能找不到好工作”的想法,大声说出“进厂,狗都不干”的豪言。

但很快,现实啪啪打脸:“干,我干的就是进厂。”

“干得多我吃得多,吃得多我干得多。”

〓 @大郑郑(永不言败)

有进餐厅的。

“我堂堂一个大学生,读了那么多年书,你竟然让我去当服务员?”

“干!就喜欢干这种睡得比狗晚、起得比鸡早的工作。”

〓 @吴所谓

也有上路边的。

“我一个读过大学的,你叫我去摆摊儿?”

“摆,我超爱摆摊儿!”

〓 @万碗螺蛳粉

“狗不干我干”的反转,其实任何身份和职业都可以嵌入其中。

只不过,在诸多爆款视频中,大学生和体力劳动的反差最为出圈。

学生时代光鲜亮丽、神采飞扬和工作后的素颜、工服、疲惫放在一起的反差;用最狠的语气喊出“狗都不干”,又用最快的速度滑跪的反差,让此类视频成为了流量密码,几乎条条点赞过万。

就在我们以为这只是大学毕业生玩的抽象时,却发现了一组惊人的数据:

2023年夏季毕业的大学生中,加入制造业岗位的比例已超过半数。

《2024蓝领人才发展报告》显示,25岁以下群体蓝领职业投递数比2019年同期增长165%。

据《58到家家政服务人员职业发展报告》,2024年,58到家平台入驻劳动者本科及以上高校毕业生人数是2023年的4.2倍。

是的,大学毕业生,正在批量做蓝领。

蓝领在成为一种职业选择的同时,正被年轻从业者二次利用,成为自媒体账号的强劲标签。

这些做蓝领的大学毕业生,不仅乐于展示大学毕业和体力劳动之间的反差,也喜欢分享蓝领工作带给他们的切身体验。

出人意料的是,他们最先分享的感受并不是从大学毕业到成为体力劳动者带来的心理落差和工作疲惫,而是:

成为蓝领有多爽。

蓝领工作,到底有多香?

蓝领最反直觉,流传最广的优点就是:高薪。

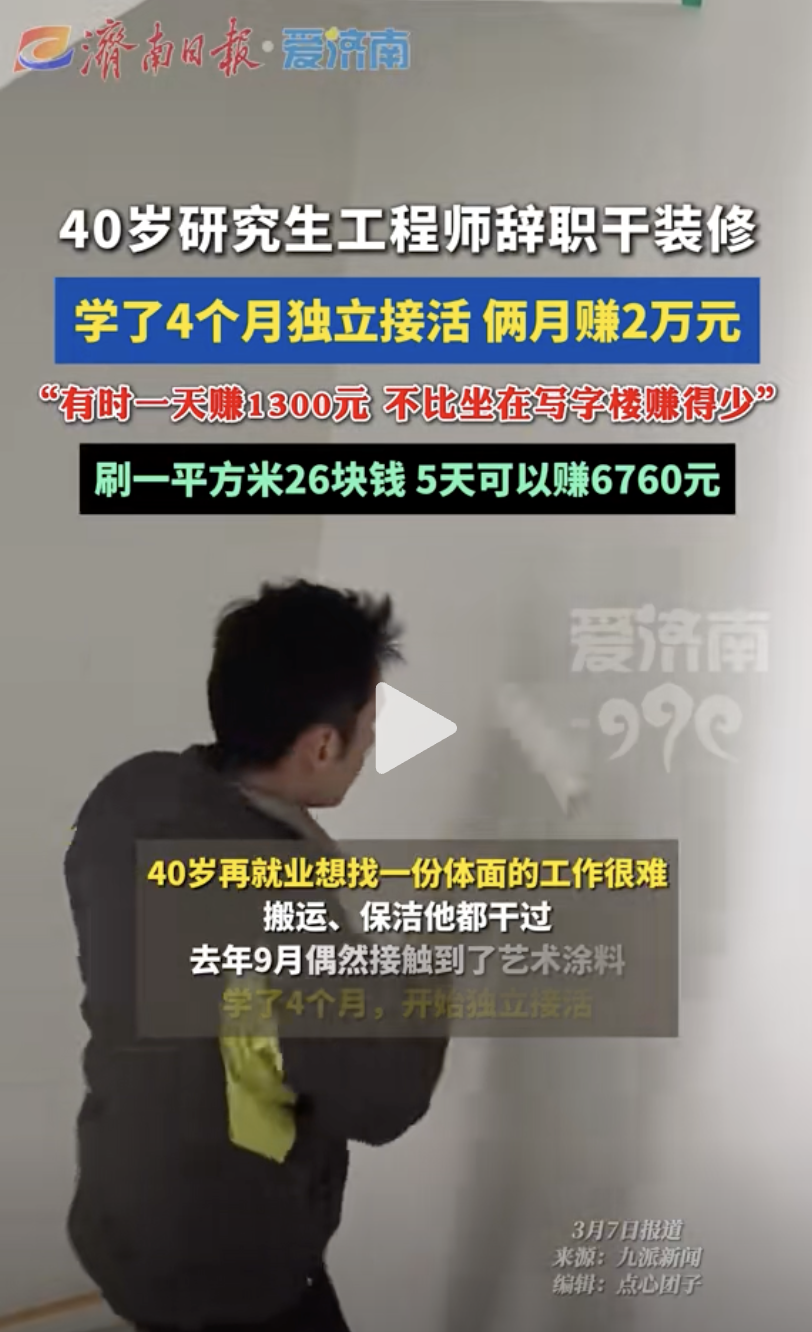

“刷一平米26块钱,5天可以赚6760元。”

“有时一天赚1300元。”

三个月前,40岁研究生工程师辞职干装修,学了4个月艺术涂料,开始独立接活的新闻,曾刷屏互联网。

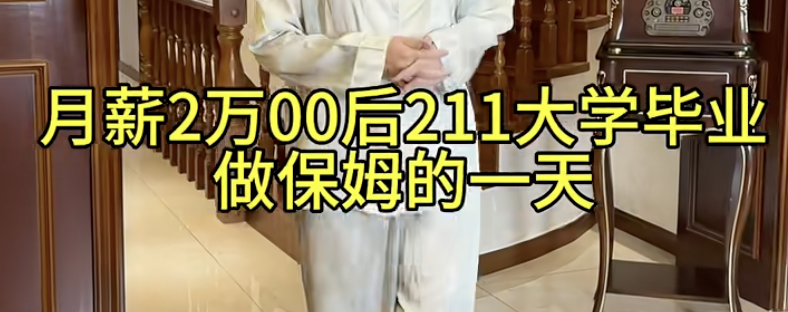

同样靠薪资震惊互联网的,还有00后211大学毕业生做保姆,月薪2万;

以及登上社交媒体热搜榜的新闻:

大学生住家保姆,月薪一万八。

这些登上热搜的薪水当然只是个例,不能作为蓝领工资普遍较高的佐证。

不过,因为蓝领的工作普遍具有技术壁垒,所以比大多数白领工资高确实是事实。

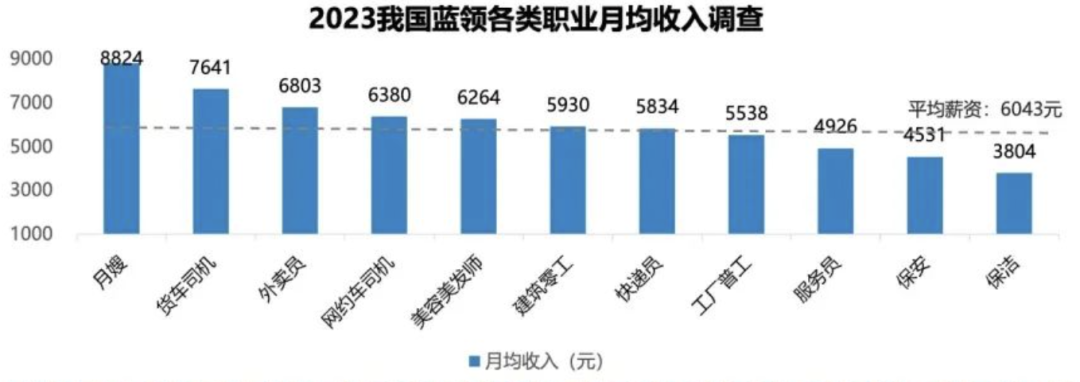

据《2023中国蓝领群体就业研究报告》显示,2023年蓝领群体的月均收入为6043元;而统计局公布的2023年全国城镇私营单位就业人员年平均工资为68340元,月平均为5695元。

也就是说,2023年,蓝领群体的平均月收入比城镇私营单位就业人员高近400元。

刚在苏州买了房子的李瑞,因为要装修所以接触到大量的蓝领工作者。

据她了解,安装电器的师傅薪资普遍很高,虽然工作需要搬扛,但一单安装费基本都在200左右,平均每天都可以接五六单。

李瑞在三线城市做电器维修和清理的亲戚,每个月也基本可以到手2万块。

蓝领的工资不仅高,而且涨幅很大。

据悉,蓝领群体月收入从2012年的2684元增至2023年的6043元,增幅达125%。

而白领的薪资增长仅为25%。

除了薪水可观,蓝领工作的另一大优势是:

加班少、工作边界清晰。

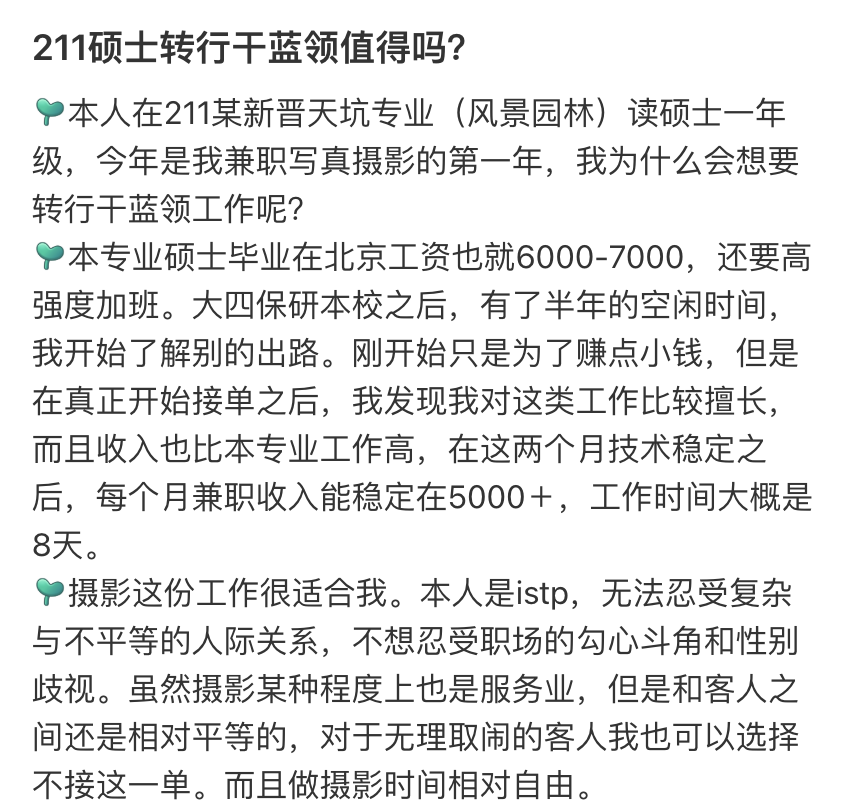

网友@何照人 是211风景园林专业的硕士,根据她的了解,她同专业的硕士生毕业后在北京的平均月薪大概在6000-7000元,还要高强度加班。

她决定寻找别的就业机会,开始学习摄影。技术稳定之后,每月的兼职收入能稳定在5000上下,工作时间却只需8天。

〓 何照人在社交媒体晒出自己2023年兼职摄影的全年收入。

不仅挣钱,还更“单纯”。

对于@何照人 来说,干摄影不需要处理复杂的人际关系,也无需面对职场的勾心斗角,还能自主选择客人,她觉得摄影工作比起职场更适合自己。

我的同事米利暗,曾经遇到过一位大学生“保洁小哥”。

保洁小哥小戴,今年刚刚从湖南某大学毕业,为远离父母的控制,独自来到北京工作。为了“追求绝对的自由”,他放弃传统的白领工作,选择进入蓝领行业。

最初是做空调维修,后来因为保洁岗位缺人,又被“调剂”到了保洁岗上。

蓝领工作最大优势是自由,起码对小戴而言。

他每个月给自己设定了6000元的工资目标,挣到6000元就不再接单,四处旅游,没钱了再回来继续工作。

米利暗一度觉得这样一个年轻、追求自由的“男大”,干保洁大概会糊弄了事。

没想到因为对方十分负责、力气还大,最终保洁的成果比日常还更好。

有人靠蓝领工作追求自由,有人靠蓝领工作寻找自我。

饭团摊主小倍,是211大学数学系毕业的00后。毕业后,小倍选择回县城摆摊。

成为摊主之前,小倍是人人心中的“乖小孩”。

她考上了211,学了不会出错的数学专业,所有人都觉得她毕业后会坐在北上广的格子间里,成为光鲜亮丽的白领,连她自己也这么觉得。

可数学太难了,小倍学不会也不喜欢。大一那年,因为太过焦虑,小倍得了暴食症,一个月胖了30斤。

做惯了好学生的小倍一度认为学不好是因为自己不够努力,“从小的价值体系里,没有什么事情是努力做不好的”。然而更加努力之后,她却陷入了倦怠,什么都不想做,对什么都提不起兴趣。

小倍发现自己病了,开始自救。

毕业后,小倍回到包头摆摊。

她发现自己喜欢摆摊。在短周期内获得即时反馈,被认可,被鼓励,被喜爱。小倍发自内心地感受到幸福和满足。

〓 @小倍摆摊

在摆摊的同时,小倍也在经营自己的新媒体账号。

在置顶视频的文案里,小倍写道:别怕,人生没有那么容易完蛋的。

在她的评论区,有人留言:如果所有人都去考研考编,那谁又去烤香香软软又蓬松的小面包呢。

这条评论点赞6112个。

大学生做蓝领,是学历贬值?

大学生做蓝领,给人的第一感受其实是学历贬值。

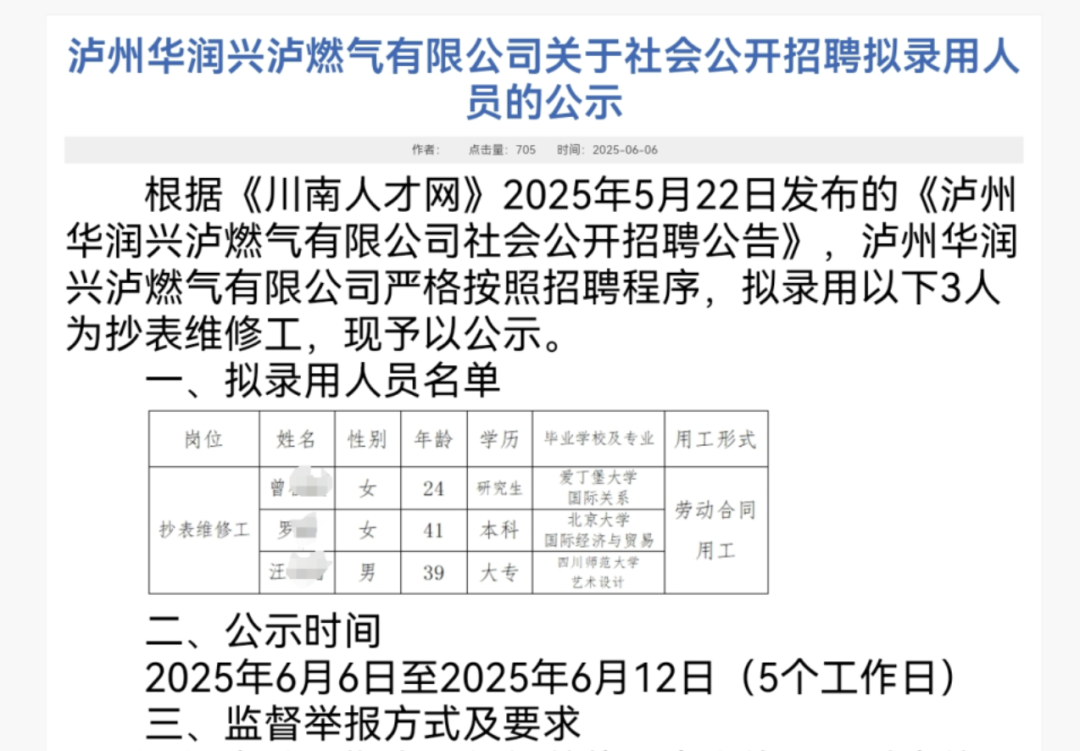

2025年5月份,闹得沸沸扬扬的留学生和北大毕业生抄电表的新闻,就曾引发全网关于学历贬值的讨论。

高考季和毕业季的到来,让学历是否贬值的讨论发酵得更加迅速。

每每聊起学历贬值的话题,都免不了出现两组数据。

一是大学的招生人数;

二是高校的毕业生人数。

根据《2024年全国教育事业发展统计公报》,2024年全国普通本科招生489.97万人,全国普通、职业本专科共有在校生3891.26万人。

全国普通、职业本专科共有毕业生1059.38万人。其中,普通本科毕业生511.96万人,超过毕业生总人数的一半。

大学扩招使本科学历从精英变成了标配,早已经是一个老生常谈的话题了。

这些本科毕业生面临的就业状况是:

互联网、教培、房地产行业正在面临调整,传统企业降本增效,适合本科生的优质白领岗位供给相对收缩,竞争异常激烈。

但在就业市场的另一边,却是蓝领岗位招工难。

根据人社部、工信部、教育部此前发布的《制造业人才发展规划指南》,至2025年,中国制造业十大重点领域人才需求缺口将接近3000万人,缺口率达48%。

在白领岗位挤破头也拿不到高薪的大学毕业生,流向有招聘需求的蓝领岗位自然也就不稀奇了。

而且,蓝领的定义也在不断变化。

过去,说起蓝领,我们脑海里第一印象就是从事体力劳动或技能劳动的工人,他们通常穿着蓝色工作服,与白领(从事脑力劳动的工作人员)相对。

但随着时代的发展,产业升级早就催生出了“技术型蓝领”缺口。

新能源汽车、光伏、机器人、精密制造等行业的发展,催生了大量需要复合型知识、强动手能力的高技能岗位。

其中,工业机器人运维、数控编程、高端设备维修、智能建造师等岗位因技术含量高、不可替代性强,薪资也远超普通白领。

蓝领岗位的拓展也不只存在于工业领域,生活服务方面也出现了大量需要专业知识与服务技能结合的岗位。

收纳师、育婴师等高端家政方向,营养师、康复技师等健康照护方面和烘焙师、咖啡师、宠物美容师等岗位也在吸引本科生投身其中。

高端制造业和现代服务业,都需要大量知识型技能人才。

本科生的“下沉”,不过是人才结构适应产业升级的表现。

本科生投身新时代的蓝领行业,长远看是有助于优化人力资源配置、提升制造业竞争力、促进社会职业观念的健康发展的。

与其说本科生做蓝领工作是学历贬值,不如说随着时代的发展:

蓝领/白领的简单二分法失效了。

白领/蓝领衍生出的鄙视链,也正在破产。

现在这个急速变化的时代,职业地位更多由技能稀缺性、不可替代性、创造价值大小决定。

大学生和蓝领之间的反差,之所以会如此鲜明,其实是基于学历能够改命的天真想象。

大学生涌入蓝领赛道现状引发的讨论,牵扯出的真正课题或许并不是高等教育的投资是否失败,而是我们不得不尽快接受:

学历崇拜正在消亡。

考上大学,仅仅意味着我们能成为大学生。

参加何种工作、拥有怎样的人生,能否快速适应并融入社会,那是另一个全新的问题。

而要解决这些问题,需要的也许并不是事先树立一个高低贵贱的职业等级制。

而是如何快速了解这个急速发展的社会,并在其中找到自己的位置。