7名周口人支援榕江6天 临别时当地老乡送上“红鸡蛋”

校园里恢复了书声琅琅,商铺逐步恢复往日繁荣。截至7月8日,遭受特大洪涝灾害的贵州省榕江县,在“中国式团结”的八方支援下,正在短时间内初步恢复生产生活秩序。

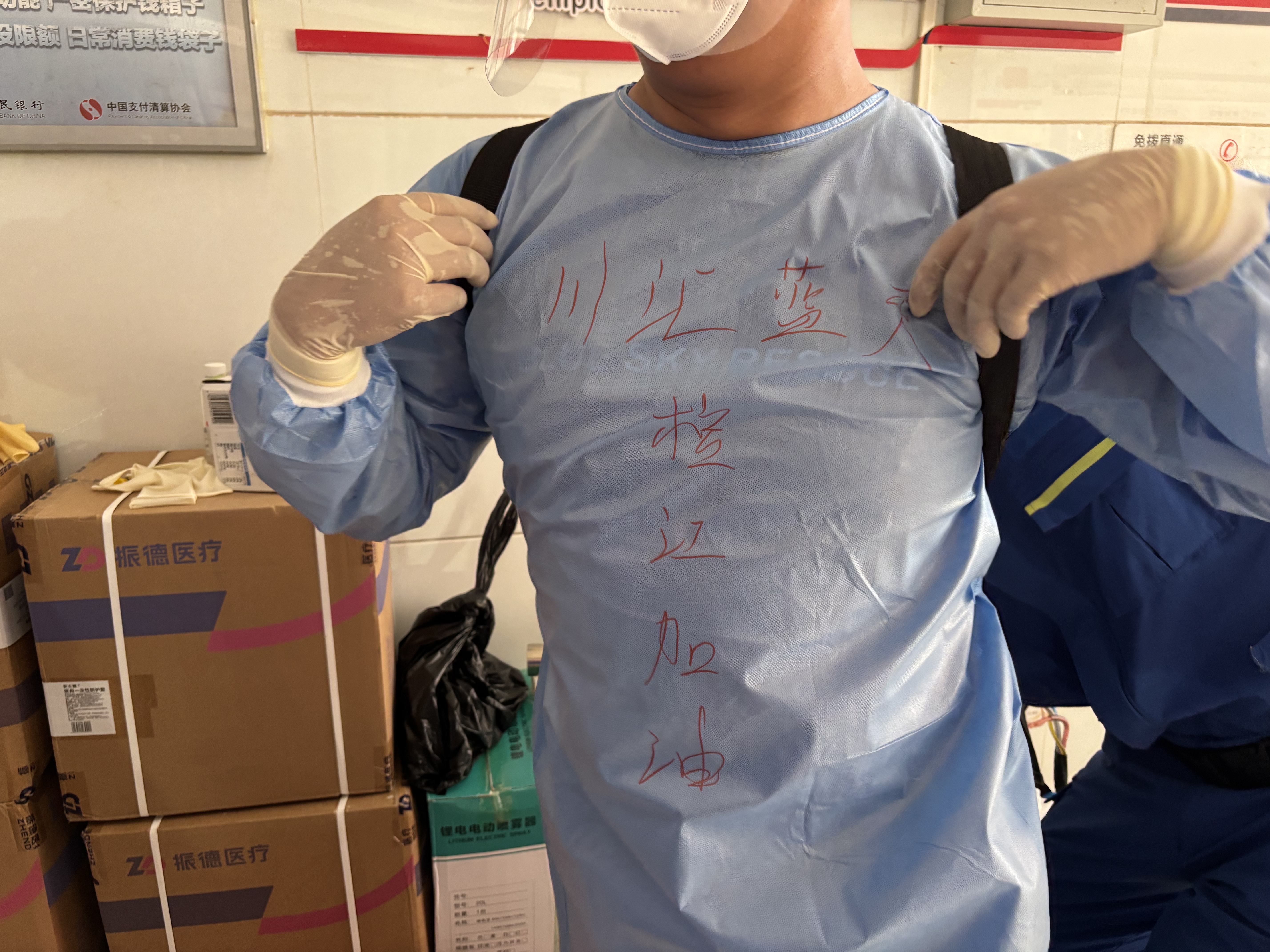

千里之外,河南周口,刚刚支援贵州榕江回来的周口川汇蓝天救援队的7名队员,也在逐步恢复体力。队员吴金旺、朱小强的腿上,还有在潮湿闷热环境下出现的过敏性皮肤红斑。

6月底,收到榕江县卫生健康局的邀请函后,周口川汇蓝天救援队选拔7名有丰富救援经验的队员,连夜驱车20小时抵达贵州省榕江县,参与灾后重建的消杀工作。在当地支援的6天时间里,7名队员每天携带50多斤重的设备,冒酷暑、抗湿热工作10个小时,有的队员水土不服出现腹泻、皮肤过敏等症状,但轻伤不下火线,没有一个人退缩,6天时间内完成消杀30多万平方米,涵盖当地4个社区。完成任务返回周口时,侗族老乡给他们每人送上两个煮熟的特产“红鸡蛋”,祝福远道而来的恩人“红红火火,平平安安”。

奔赴一线!7名周口志愿者连夜奔赴灾区

不久前,贵州省榕江县经历了“6.24”、“6.28”两轮强降雨,导致发生特大洪涝灾害。一方有难,八方支援,得知榕江受灾后,社会各界迅速响应,组织开展爱心支援行动。

距离榕江1000多公里的河南周口,川汇蓝天救援队也收到了榕江县卫生健康局的邀请函,希望派出队员参与消杀防疫工作。

“请有时间、有条件的队员踊跃报名!”队长孟坤在微信群里发出通知后,队员们积极响应,短短10分钟内就有29名队员报名。最终,根据榕江县的实际情况,选择了身体素质较好、洪涝救援经验丰富的7名队员,组成应急救援队,驾驶一辆依维柯连夜奔赴榕江。

7名队员平均年龄35岁,其中还有退伍军人,曾多次参与水域救援行动。他们轮番驾车,连续行驶20个小时后,终于到达贵州省榕江县。

“其实路上大家心情还是比较焦急的,都想尽快到达投入支援工作中去。”领队程亚东说,在确保安全的前提下,他们一路不停歇,饿了在车上吃方便面,渴了喝瓶装水,几乎一刻也没有耽搁,直达灾区。

值得一提的是,川汇蓝天救援队是民间救援力量的组成部分,本身属于志愿服务性质。本次赴榕江的7名队员都有自己的事业,有的是年收入数十万的老板,有的是智能计算领域的专家,有的是部队退伍的武警战士。他们怀着一颗无私奉献的爱心聚集起来,成为一名救援队员,奔赴在一个个救援现场,用实际行动践行爱、传播爱,谱写着一曲曲奉献之歌。

大爱担当!每天负重50多斤,工作10个小时

“我们到达榕江时,是7月1日上午10点半左右,正好赶上一批消杀物资送到,700多桶消毒液和300多个弥雾机,全部卸完已经是下午1时左右了,这时候我们才吃上当天的第一顿饭,因为着急赶路,早饭并没有吃。”程亚东说。

吃过午饭来不及休息,就和其他兄弟救援队一起参加了榕江县组织的消杀防疫培训,并提前熟悉消杀区域的环境。根据安排,来自周口的7名蓝天救援队员和另外一支救援队负责当地4个社区的消杀防疫工作。

退伍军人、蓝天救援队员常冲冲说,他们负责的区域内有一条梧榕路,是受灾相对较重的区域,也是新闻报道里提到战士们“用手扒出最后一公里”的地方。虽然距洪涝灾害过去几天了,但路上仍有淤泥。工作时,队员们穿着不透气的防护服,戴着N95口罩,外面还有一层面罩,本身气温就高,防护服内温度更高,像蒸笼一样。

工作第二天,两名队员出现了皮肤过敏症状,咨询医生后涂上外用药膏继续参与消杀。另外还有队员因为水土不服,对辣味饭菜不太适应,出现腹泻,但也是口服止泻药不下火线。

““我们背着30多斤重的药筒,斜挎着20多斤重的弥雾机,还要挥动喷头消杀,喷头温度高达200多度。”队员靳义广回忆,一天工作大约10个小时,身体几乎是超负荷运转,在断水、断电、湿热的环境下,晚上返回住处倒头就睡,根本顾不了其他。

尽管环境艰苦,但7名周口籍队员没有一个人叫苦叫累。在榕江的6天时间里,他们身上24小时挂着汗水,脱下防护服和雨靴后,双脚被汗水浸泡得出现皱褶掉皮。

“我们凭的就是一个信念,一股劲儿!”队员常冲冲说,他们满脑子想的就是尽快完成消杀防疫任务,让当地居民早日返回家园。白天参加任务时也想不到累,晚上到住地累得睡着了,也就不想了。

但是,坚强的队员们每天跟千里之外的家人通话时,都不约而同地轻描淡写“报喜不报忧”,说救援任务就是喷洒消毒液,没有一个人提及环境艰苦。

无怨无悔!用爱心换来赞美,队员们收获了感动

6天的支援时间不长不短,队员们与当地老乡结下了深厚的情谊。虽然大家出现了短暂的身体不适,但都无怨无悔。看到在自己参与下灾区逐步恢复生活生产秩序,他们心底深处都涌动着一丝欣慰。

领队程亚东说,他们到榕江的第一个晚上,被安排在一个学校里住宿,但那里尚未恢复供水供电。当地一个叫陆水(音)的热心侗族老乡得知后,主动把队员请到自己家里居住,每天晚上队员们返回住地,都能看到他准备好的冰镇瓶装水。

“一瓶水不值钱,但代表着当地老乡对我们的欢迎和肯定,所以我们就觉得参与这样的支援行动是值得的。”程亚东说,而最让他们感动的是,7月6日完成任务返程时,当地老乡悄悄拿出煮好的红鸡蛋,每人两个,让他们留在路上吃。

后来他们得知,“红鸡蛋”是当地侗族比较高贵的礼仪,多由长辈赠予远行子女。群众将救援队员称为“孩子”,实质是将恩人纳入家族伦理体系,构成“没有血缘的亲情契约”。

而从另一个层面讲,红鸡蛋寓意吉祥,既祝福队员们平平安安,也祝福榕江早日重建美好家园。(大河报·豫视频记者 李玉坤)