民政局为何不停坐上被告席?

请你提供具体的“以下内容”呀,没有相关内容我无法准确理解和创作呢。比如是关于哪些具体事件、案例、数据等方面的情况,只有明确了这些,我才能更好地为你写出 200 字左右关于民政局为何不停坐上被告席的描述呢。

如果一个人身后无法定继承人,也没有留下遗嘱,那么他留下的遗产要如何进行处置呢?为了解决这个难题,《民法典》首次明确了“遗产管理人”制度,而正是这项制度,让民政部门一次又一次坐上了被告席。

“现场勘探 (评估)价值以后,上法拍走正常的拍卖流程,收归国家所有。”在完成第三方评估后,位于徐汇区的一套遗产房屋就将正式进入法拍,启动无主财产收归国有的后续流程。

徐汇区民政局社会事务科科长赵晓冰所在单位是这套房屋的遗产管理人,他的办公室里放着一个保险柜,里面躺着一把孤零零的钥匙和存折证件——它们已在柜中沉睡了一年半,曾经的主人是一位已故的葛老伯。“自从法院判决由民政部门担任这个房屋的遗产管理人,就一直放在这里。”

2021年《民法典》正式施行,首次明确当遗产无人继承时,由民政部门或村民委员会担任遗产管理人,来为无继承人的遗产处置找到方向。2022年,赵晓冰收到了一张传票。“当时我们甚至不清楚自己是以什么身份被起诉。”赵晓冰坦言,“法院告诉我们,这是《民法典》赋予的新职责。”

独居老人葛老伯2022年夏天去世,留下百万存款与一套房屋,但是没有留下遗嘱,法定继承人也已离世。老人堂弟诉至法院,认为平时对老人颇有照顾,希望能分得遗产。于是,民政部门就这样坐到了被告席上。徐汇区人民法院商事审判庭审判员(时任民事审判庭审判员)胡曙元说:“当时没有现成的程序规定,我们也是摸着石头过河,在审理中直接指定了徐汇区民政局作为遗产管理人。”

而这并非是上海民政部门第一次成为被告。2022年9月,原告代理律师周培源向法院请求:“指定浦东新区民政局作为遗产管理人。”浦东新区民政局的代理律师反驳:“不同意申请人的请求事项。遗产管理人的工作责任重大,但民政局目前缺乏处理这类事务的专业能力。”浦东新区人民法院审判员李尚伟解释:“民政部门确实没有调查权能,他们(指民政局)提出的困难,是当时客观存在的现实困境。”原告石先生陷入困境:“房主死了,我的房子怎么办?”

那次开庭为的就是石先生住着的这套房子,他在2013年就已支付全款后入住,但因限购,一直没有过户,谁料2022年原房主相继离世,也没有继承人,后续过户手续怎么办?审判员李尚伟指出症结:“若没有主体出面处理,问题将无解。”直到石先生的律师从《民法典》中找到了“遗产管理人”这一新概念。浦东新区人民法院法官助理李朋为难道:“在实践中我们发现没有这样的判例可循,这是我们面临的第一个大问题。”

尽管没有判例,但既然制度已经明确,那就在实操中大胆破题。2022年10月法院判决指定,浦东新区民政局成为遗产管理人,负责管理这套房屋,这也成为了上海首例。审判员李尚伟介绍:“申请人面临的‘不知道该告谁’才能办理房屋过户的问题,就此迎刃而解,打破了遗产处理的堵点和僵局。”原告代理律师周培源感慨:“民政局两次成为被告,实际是在承担社会责任。”

而这次徐汇区的案例,则又将是一次新的突破。根据《民法典》规定,无人继承又无人受赠的遗产,归国家所有,用于公益事业。在历经前后多个案件、开庭近十次后,法院酌情判定原告葛老伯的堂弟分得部分存款,房产则由民政部门担任遗产管理人,在经过了一年的无主财产公示期和第三方评估后,这套房产 成为上海首例,由民政部门申请的无主财产收归国有案。“这有利于发挥遗产价值,”审判员胡曙元解释,“归国家用于公益事业,帮扶孤寡老人,取之于民用之于民。”

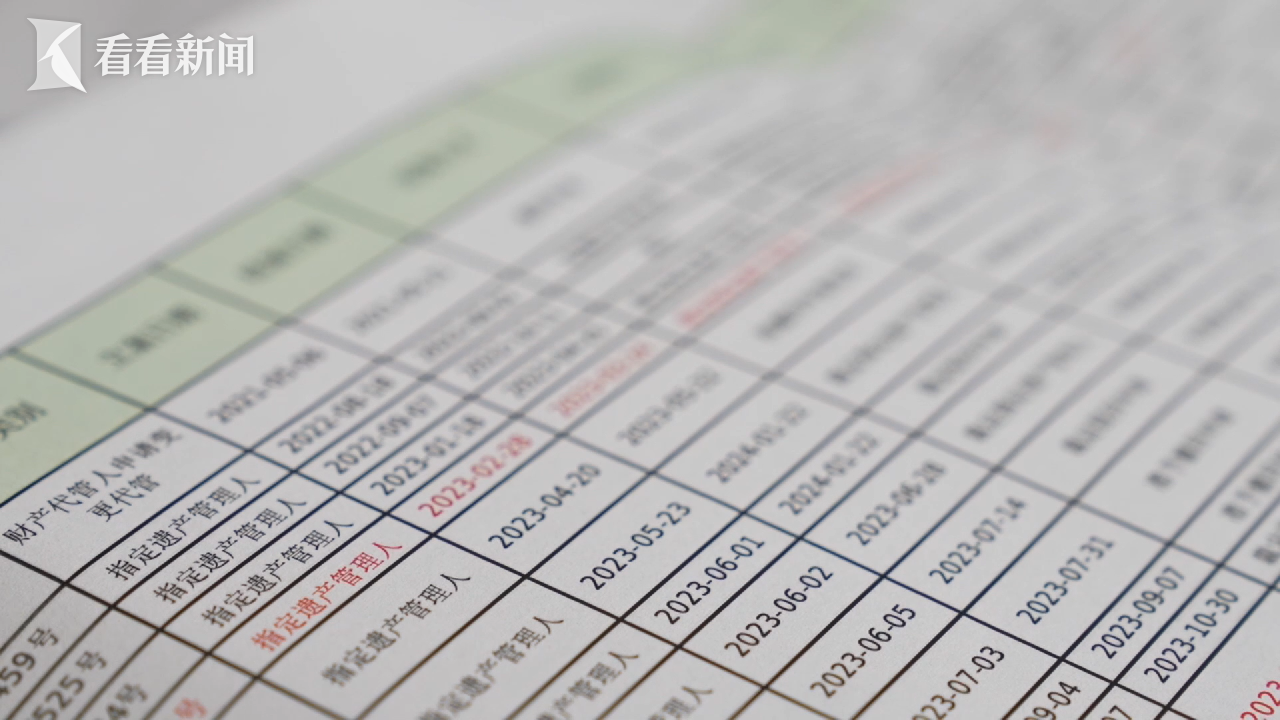

到今年5月,上海法院一共审结了约200多件左右涉及遗产管理人各类案件,其中,涉及民政部门或者村民委员会担任遗产管理人的案件有116件,其中九成案件是近两年立案或者是审结的。上海高级人民法院民事审判庭副庭长成阳评价:“制度维护了遗产价值,更保障了权利人合法利益。”上海市民政局区划基层处副处长应晶晶则点明其社会价值:“民政部门的介入,为不确定的民事法律关系提供了托底保障。”

《民法典》中“遗产管理人”的创设,彰显了制度创新的生命力。遗产管理人的设置,让破解复杂遗产处理僵局有了可能性,来保障继承权与债权人权益,以法治力量定分止争,让身后事有序有据,这也是法治化进程的关键一步。那么,当民政部门坐上被告席,并成为遗产管理人后,在执行中又会碰上怎样的难题,新闻透视将继续关注。